Wie ging es eigentlich den Muschkoten in der Völkerschlacht bei Leipzig? - Klar. Es gibt Bücher darüber. Am eindrucksvollsten haben darüber Emile Erckmann und Alexandre Chatrian geschrieben in ihrem Roman über einen - französischen - Soldaten von 1813. Aber das Kanonenfutter kam ja aus ganz Europa. Auch aus Sachsen. Reinhard Münch hat dazu zwei Fundstücke aus den Archiven gehoben.

Vor drei Jahren hat er schon das Buch über Napoleons Aufenthalt in Leipzig geschrieben, in dem er alles zusammentrug, was dazu in den verlässlichen Quellen zu finden war. Auch da gibt es da und dort ein paar Blitzlichter in das chaotische Geschehen in Leipzig und Umgebung.

Mittendrin waren auch die Sachsen. Und zwar nicht nur jene Truppenteile, die am 18. Oktober bei Sellerhausen die Seiten wechselten. Ein Vorgang, der bis heute die Sicht auf die Rolle sächsischer Soldaten in diesem Schlachtenjahr bestimmt. Dabei war die Kaisertreue der Sachsen so selbstverständlich nicht. Auch wenn der von Napoleon zum König gemachte Kurfürst dem Kaiser hinterhertrottete wie ein braves Hundchen.

Schon im Frühjahr 1813 wurde auch innerhalb der sächsischen Truppenverbände heftig diskutiert. Eine solche Szene schildert einer der beiden Kronzeugen, deren Aufzeichnungen Reinhard Münch hier publiziert. Es handelt sich um die Aufzeichnungen des Leutnants Franz von Dressler und Scharfenstein, der die Kampfhandlungen im Frühjahr und Sommer 1813 beim 7. Korps der Königlich sächsischen Truppen erlebte, das in Torgau stationiert war. Die Fronten gingen auch mitten durchs sächsische Offizierskorps, das logischerweise so zerrissen war wie der König selbst.

Der – wie man weiß – auch dann noch zu Napoleon hielt, als die süddeutschen Verbündeten einer nach dem anderen die Seite wechselten. Was durchaus auch ein Dilemma für befehlende Kommandeure wie den General Johann Adolf Freiherr von Thielmann war. Ihm war das Kommando über Torgau mit der Auflage zu strengster Neutralität übergeben worden. Was Thielmann dann im Mai auch dem französischen General Reynier klar machte, der mit seinen Truppen in die Festung wollte. Erst als der König selbst befahl, die Franzosen in die Festung zu lassen, ließ Thielmann die Franzosen – die offiziell noch Verbündete waren – rein. Und quitterte sofort den Dienst.

Dreßler schreibt dazu den lakonischen Satz: “Dieser Befehl schien also den früher gegebenen förmlich zu desavouieren; aber wir sollten gehorchen und nicht grübeln.”

Und so waren die sächsischen Truppen mit dabei, als Napoleon in den nächsten Monaten zwei Mal versuchte, auf Berlin vorzustoßen, um in Mitteldeutschland wieder die Oberhand zu gewinnen. Erfolglos, wie man weiß. Und mit den entsprechenden Verlusten, auch wenn sich die Aufzeichnungen Franz von Dreßlers eher wie eine nüchterne Nachbetrachtung eines Soldaten lesen, in denen Gefechte, Plänkeleien, Vor- und Rückzüge die Hauptrolle spielen. Nur wenn man genau liest, ahnt man, wie die Soldaten tage- und wochenlang im Dreck lagen, dann wieder mehrere Tage marschierten, mal um im Hinterland Quartier zu nehmen, mal um wieder in Richtung Berlin Stellung zu beziehen. Auf Sachsens Straßen müssen unentwegt Kolonnen und Wagentrosse unterwegs gewesen sein. Und da das keine Autobahnen waren wie heute, zogen die Truppen, wenn sie schwerem Gerät begegneten, auch über die schlammigen Felder am Rand.

Den nassen Herbst schildert dann der Bruder von Franz von Dreßler, Friedrich von Dreßler. Er erlebte die Kämpfe in der Position eines Hauptmanns, später Majors des sächsischen Gardebataillons, praktisch der Elitetruppe des sächsischen Königs. Er beginnt seine Schilderung im Sommer 1813 – und auch wenn er die Diskussionen innerhalb der Mannschaften ausspart, lässt sich nicht überlesen, wie es da innerhalb der sächsischen Truppenverbände rumorte. Dass am 23. September ein ganzes sächsisches Bataillon unter Major von Bünau zu den Schweden überlief, muss auch bei Napoleon für einen Schock gesorgt haben, auch wenn ihn jeder Augenzeuge als beherrscht und unberührt schildert.

Viele Verbündete waren ihm da nicht mehr geblieben. Und um die nun in den letzten Tagen noch enger an sich zu binden, gliederte er das sächsische Gardebataillon seinen eigen Garden ein. Ein Vorgang, den Zeitzeugen durchaus unterschiedlich interpretieren – durchaus auch hämisch. Friedrich von Dreßler rückte in dieser Zeit zum Kommandeur der sächsischen Garde auf, die in den Schlachten des Sommers praktisch schon die Hälfte der Mannschaft verloren hatte. Deswegen wurde sie am 29. September in Dresden auch noch einmal neu formiert – und so bekommt der Leser zu sehen, wie so ein 800-Mann-Verband organisiert war und wie die Soldaten bezahlt wurden.

So wurde der Kommandeur mit 129 Thalern monatlich entlohnt. Wenn man den diversen Leuten glaubt, die sich mit der Umrechnung historischer Währungen in Euro beschäftigen, dann entsprach das einem Monatsgehalt von rund 6.600 Euro. Die Hauptleute und Oberleutnants bekamen 60 Thaler, also rund 3.000 Euro im Vergleich, die Unterleutnants wurden mit 25 Thaler honoriert (was dann etwa 1.300 Euro entspräche) und der Bataillonschirurg bekam noch 15 Thaler (rund 600 Euro). Die Unteroffiziere wurden noch mit 6 bis 9 Thaler abgespeist (300 bis 450 Euro). Und die 700 Grenadiere, die in den auffälligen rot-weiß-goldenen Uniformen aufmarschierten, die bekamen 3 Thaler im Monat – also vergleichsweise 150 Euro nach heutigen Maßstäben.

Alles junge, gut ausgebildete und mittlerweile auch kriegserfahrene Leute, erklärt Reinhard Münch in einer seiner vielen Fußnoten, in denen er das unterbringt, was Friedrich von Dreßler weglässt. Entweder, weil er es im Jahr 1814, als er seine Aufzeichnungen wohl niederschrieb, als bekannt voraussetzte. Oder weil es ihm nicht wichtig schien. Denn sein großer Tag war ja der 19. Oktober 1813, als er mit dem sächsischen Gardebataillon vor dem Königshaus in Leipzig auf dem Markt Aufstellung nahm und Napoleon ihn persönlich ansprach als Kommandeur: Passen Sie gut auf Ihren König auf.

Wie man weiß, hatte Napoleon dann einige Mühe, aus der mit Truppen verstopften Stadt herauszukommen. Und mit dem Aufpassen war es für Dreßler und seine Truppen auch so eine Sache. Denn kurz darauf zogen ja die Schweden, Preußen und Russen in die Stadt und außer dem schwedischen Kronprinzen, dem ehemaligen französischen Marschall Jean-Baptiste Bernadotte, fühlte sich niemand so recht für den sächsischen König verantwortlich. Wer immer Lust hatte, gab dem sächsischen Gardebataillon, das schon etliche Stunden recht überflüssig auf dem Markt herumstand, einen Befehl mal die Stadt zu verlassen, mal wieder einzuziehen, um den König zu bewachen. Da hätte Napoleon seinen Spruch wohl auch der Zeitung diktieren können.

Beim Rein und Raus durchs Grimmaische Tor konnte von Dreßler freilich auch das wahrnehmen, was innerhalb der Stadt nach den Kämpfen zu sehen war – eine morastige Straße, in deren Schlamm die Toten lagen.

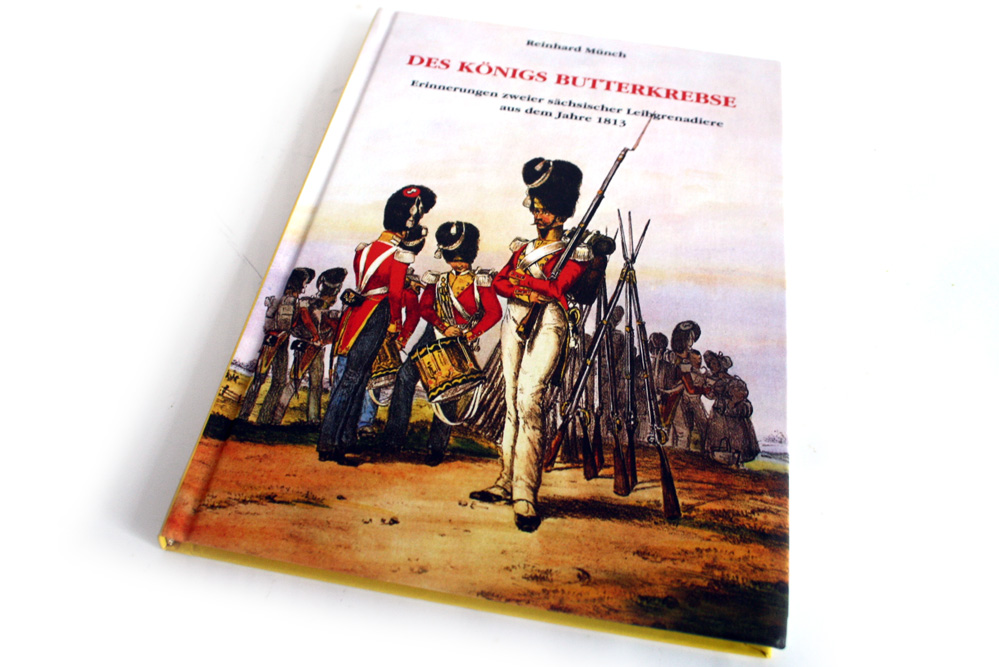

An den Kampfhandlungen vom 16. bis 18. Oktober hatte das sächsische Gardebataillon übrigens im Raum Connewitz, Dölitz teilgenommen – gleich neben den polnischen Truppen Poniatowskis. Dreßlers Tagebuch ist eine der wichtigsten Quellen für diesen Schauplatz der Schlacht, der ein nasser und matschiger war. Die Pleiße war randvoll, mehrere Versuche der Österreicher, den Fluss zu überschreiten, scheiterten. Und die Sachsen, die auf dem Buchcover in ihren leuchtend roten Uniformen mit den weißen Hosen abgebildet sind, müssen tatsächlich völlig verdreckt gewesen sein, als sie am 19. früh vorm Königshaus antraten. Übernächtigt und ausgehungert sowieso. Und vom golggelben Brustlatz der Uniform, der ihren den Namen “Butterkrebse” einbrachte, wird wohl auch nicht mehr viel zu sehen gewesen sein.

Das Buch ist reich bebildert. Ein Bild zeigt die Garde mit ihrer Parade-Bärenfellmütze und präsentierten Gewehren beim Abschied Napoleons. Haben die Soldaten tatsächlich das ganze Paradebrimborium mitgeschleppt in dieser Schlacht?

Auch wenn von Dreßler die Ereignisse alles aus der gehobenen Position des Kommandeurs schildert, ahnt man, welchen Strapazen die Soldaten ausgesetzt waren. Und das sächsische Gardebataillon kam – weil es die meiste Zeit in Reserve neben den Garden Napoleons stand – noch relativ unbeschadet durch die Wirren der mehrtägigen Schlacht. Was nicht verhinderte, dass auch Angehörige dieser Einheit von den Epidemien in direkter Folge der Ereignisse heimgesucht wurden. Am Ende erwischte es auch Friedrich von Dreßler. Im November erkrankte er an Nervenfieber (Typhus). Da hatte das Gardebataillon noch weitere Kämpfe hinter sich – unter anderem wieder um Torgau, wo jetzt die französischen Truppen festsaßen. Die nächsten Feldzüge machten die Sachsen alle an der Seite der Alliierten mit.

Da hatten die Sachsen zwar in entscheidenden Momenten die Seiten gewechselt. Aber aus dem Krieg waren sie nicht entkommen. Sie gehorchten weiter ihren Offizieren, die ebenfalls ihren Befehlen gehorchten, auch wenn die jeweils zuständigen Feldherren wechselten. Und so kam es, dass auch die Sachsen von heute auf morgen auf dieselben Leute schossen, mit denen sie gestern noch gemeinsam biwakiert hatten.

Bemerkenswert immerhin, dass auch Friedrich von Dreßler anmerkt, dass die große Blase von einem allgemeinen deutschen Befreiungskrieg wohl doch ein Märchen war. Die Herren Alliierten dachten eher daran sich zu sanieren, zu restaurieren und sich ein bisschen fremdes Land einzuverleiben – so wie die Preußen, die den in Leipzig einkassierten König der Sachsen als Faustpfand gebrauchten. Hätte die Garde tatsächlich auf ihren König aufgepasst, wäre das vielleicht ein bisschen anders gekommen.

Reinhard Münch “Des Königs Butterkrebse”, Pro Leipzig, Leipzig 2011

Empfohlen auf LZ

So können Sie die Berichterstattung der Leipziger Zeitung unterstützen:

Keine Kommentare bisher