Es ist schon erstaunlich, wie sehr aktuell alle möglichen Medien versuchen, den Wüterich im Weißen Haus zu begreifen und dabei zu erkunden, wer aus der Meute seiner Schmeichler eigentlich die Graue Eminenz in seinem engsten Kreis ist. Besonders weit trieb das am 1. Februar der „Tagesspiegel“ und befand dann fast alle diese eitlen Männer für zu leicht.

Dem Schwiegersohn Jared Kushner und dem Strategieberater Stephen Bannon gestand der Autor noch eine selbstbewusste Haltung zu, die ihnen eine gewisse Eigenständigkeit in der Truppe und auf den Fotografien gab. Bei allen anderen, die da immer wieder auftauchen, ist unübersehbar eine Spannung in der Haltung. Halb ängstlicher Hund, halb selbstzufriedene Geknicktheit. Die haben nicht nur Respekt vor dem ewig grimmig dreinschauenden Präsidentenunternehmer, sie machen durchaus deutlich, dass sie sich bewusst sind, dass ein einziges falsches Wort genügt, um von diesem Wütenden gefeuert zu werden. Ihre Anwesenheit ist nichts als Gnade.

Und das hat nicht erst mit Berufung all der Leute in Trumps Stab begonnen oder mit der Inauguration am 20. Januar. Das hat auch schon den Wahlkampf geprägt. Die Granden der Republikaner hätten es durchaus wissen und sehen können, was der Mann da tat. Und vor allem: wie er es tat.

Aber sie wollten es nicht sehen, weil sie diese Verhaltensweisen schon für normal hielten. Sichtbar geworden mit der Tea-Party-Bewegung und der zunehmenden Radikalisierung der Republikaner im Kongress. Dabei geht es eher nicht so sehr um die Verzerrung von Wahrheit, die Einnahme fundamentalistischer Positionen oder die Unfähigkeit, zu haltbaren Kompromissen mit den Anderen, den Demokraten zu kommen.

Sondern um uralte Funktionsweisen von Macht. Macht ist in der Demokratie immer eine geteilte Macht: Sie wird gebremst, korrigiert, kanalisiert – und das Volk kann ab und zu auch mitreden. Etwas, was eine zunehmende Zahl von Republikanern schon seit Jahren nicht mehr respektieren wollte. Wenn eine Kongressmehrheit sich über Jahre einer Verständigung verweigert, wird auch die stärkste Demokratie nach und nach innerlich ausgehöhlt.

Bestens zu beobachten an den anderen Kandidaten der Republikaner, die sich an den Mikrophonen drehten und wanden wie die Aale, weil sie gern wie kräftige starke Männer wirken wollten, aber den demokratischen Konsens nicht ganz aufgeben wollten. Sie wirkten geradezu lächerlich neben dem Rücksichtslosen, der öffentlich sagte, dass ihn demokratische Verfahren nicht mehr interessierten. Gegen all die sich Windenden wirkte der Mann wie ein aufrechter Kerl. Selbst in seinen Lügen und Verleumdungen geradezu ehrlich.

Übrigens ein Effekt, der in allen Staaten zu beobachten ist, in denen in der letzten Zeit autokratische Parteien die Macht in regulären demokratischen Wahlen übernommen haben. Manche Kommentatoren sehen dann das Vorbild in Putin, dem sie ja alle irgendwie nacheifern, weil diese Art Macht auszuüben verlockend ist für Männer mit desolatem Selbstbild.

Man könnte ja annehmen, Donald Trump sei nun gerade kein Fall eines desolaten Selbstbildes. Der Mann strotzt ja geradezu von Eitelkeit, Arroganz und Selbstüberschätzung.

Aber genau die Bilder, die nicht nur der „Tagesspiegel“ versucht zu analysieren, sprechen eine eindeutige Sprache. Sie zeigen einen Mann, dem der Weg zur Macht das Mittel ist, seine fehlende Souveränität zu kaschieren. Denn Kritik verträgt er nicht. Das haben langjährige Mitarbeiter und Journalisten schon lange vor Trumps Kandidatur zu spüren bekommen. Und er hat regelrecht aufgetrumpft, als er merkte, dass seine republikanischen Mitbewerber sich duckten, auswichen, versuchten, doch noch irgendeine Balance zu halten. Denn das Phänomen war unübersehbar: Sie standen einem nur von sich selbst Überzeugten allein gegenüber. Als hätte es eine republikanische Partei gar nicht gegeben, die sich für einen anderen Kandidaten engagiert hätte. Es gibt sie auch nicht mehr.

Wer will, kann sich ja all die hinterlistigen Kämpfe noch einmal zu Gemüte führen, die die radikalen Republikaner gegen die gemäßigten führten – und wie schnell die selbstbewussten Abgeordneten aus dem Rampenlicht verschwanden, wenn sie dem jeweiligen demokratischen Präsidenten zu nahe kamen. Am Ende standen dann Bilder, auf denen dann ziemlich verlegen der neue Sprecher der Republikaner zu sehen war, der die ganze Zeit über die Schulter zu schielen schien, ob da nicht einer gerade dabei wäre, ihm das Messer in den Rücken zu jagen.

Trump hat jetzt lauter solche Typen um sich versammelt: Männer, die auf Gedeih und Verderb von ihm abhängig sind und die genau wissen, dass sie diesem Mann nicht mal ein bedachtes Widerwort geben dürfen, sonst sind sie gefeuert.

Das ist der Punkt, an dem die ganze Schwäche dieses Mannes sichtbar wird: Er hält souveräne Geister in seiner Umgebung nicht aus.

Damit ist er nicht der Einzige. Aber es ist schon erstaunlich, wie leicht es Männern, die sich so rücksichtslos benehmen wie in Machiavellis „Fürst“, heute wieder gelingt, die Macht an sich zu reißen. An dieser Stelle scheint die Demokratie völlig wehrlos zu sein.

Ist sie zwar nicht.

Aber auch Demokratie ist Psychologie. Und in diesem Fall hängt sie auch mit der Tatsache zusammen, dass Demokratie im Grunde den wirklich gut informierten Wähler braucht. Aber den gibt es nicht. Das ganze „social media“-Debakel zur Präsidentschaftswahl hat ja gezeigt, dass sich die meisten Menschen überhaupt nicht für Zahlen, Fakten und Hintergründe interessieren.

Schon im „Il Principe“ schrieb Machiavelli: „Die Menschen urteilen im Allgemeinen nach dem Augenschein, nicht mit den Händen. Sehen nämlich kann jeder, verstehen können wenige. Jeder sieht, wie du dich gibst, wenige wissen, wie du bist. Und diese wenigen wagen es nicht, sich der Meinung der vielen entgegen zu stellen.“

Und Generationen von Demokraten hassten diesen scheinbar so eiskalt schreibenden Machiavelli. Und übersahen dabei, wie genau er Machtprozesse beschrieb. Die er ja selbst beobachten konnte in seiner Zeit, die man so landläufig Renaissance nennt, und in der der Keim für Luthers Reformationen gelegt wurde. Wir fangen jetzt nicht mit Luthers Fürstenbild an, das von einem mehr als idealisierten Fürstenstand ausging. Machiavelli hatte die richtig harten Hunde kennengelernt, Typen wie Cesare Borgia, die Medici-Fürsten, die Päpste. Italien war ein Schlachtfeld. Und wer seinen Teil vom Kuchen abhaben wollte, der vertraute niemandem, der taktierte, log, betrog das Volk, machte großmäulige Versprechungen und ließ dann die Söldner wüten, wenn er die Chance sah, Angst und Schrecken zu verbreiten.

Denn wenn der Fürst gefürchtet wird, dann hat er auch das Volk hinter sich.

Niemandem sollen sie vertrauen, schreibt Machiavelli. Und sie vertrauen niemandem. Deswegen beschneiden sie sofort, wenn sie heutzutage an die Hebel der Macht kommen, die Gerichte, die Medien und die Rechte der Opposition. Denn ihr Bild von Herrschaft ist eines, das mit Demokratie nichts mehr zu tun hat. Sie kehren zu dem zurück, was Machiavelli in „Il Principe“ beschreibt. Diese Regeln waren nie wirklich verschwunden. Auch Hitlers Partei hat sie rücksichtslos angewendet. Was eigentlich ein guter Grund gewesen wäre für die westlichen Demokratien, daraus etwas zu lernen. Und zwar gerade weil das Volk eigentlich nichts wissen will über all die Kompliziertheiten der Demokratie, und nur den Augenschein sieht.

Das Volk schaut fern und tobt sich in den social media aus – aber es liest weder Zeitungen noch Bücher. Da können die Analysen in den großen Zeitungen noch so klug und gründlich sein. Sie werden nicht einmal mehr reflektiert in den Parallelwelten, in denen sich ein Großteil der Menschen aufhält. Wo auf einmal fast theatralische Regeln gelten: Die größte Aufmerksamkeit bekommt der mit der besten Show, nicht der mit den besten Argumenten. Und wenn es um Show geht, spielt auch Wahrheit keine Rolle mehr. Man gerät ziemlich schnell in einen Shakespeareschen Kosmos, in dem von sich selbst völlig überzeugte Narren ein ganzes Land ins Unglück stürzen, nur weil sie felsenfest davon überzeugt sind, dass die Macht ihnen allein zusteht.

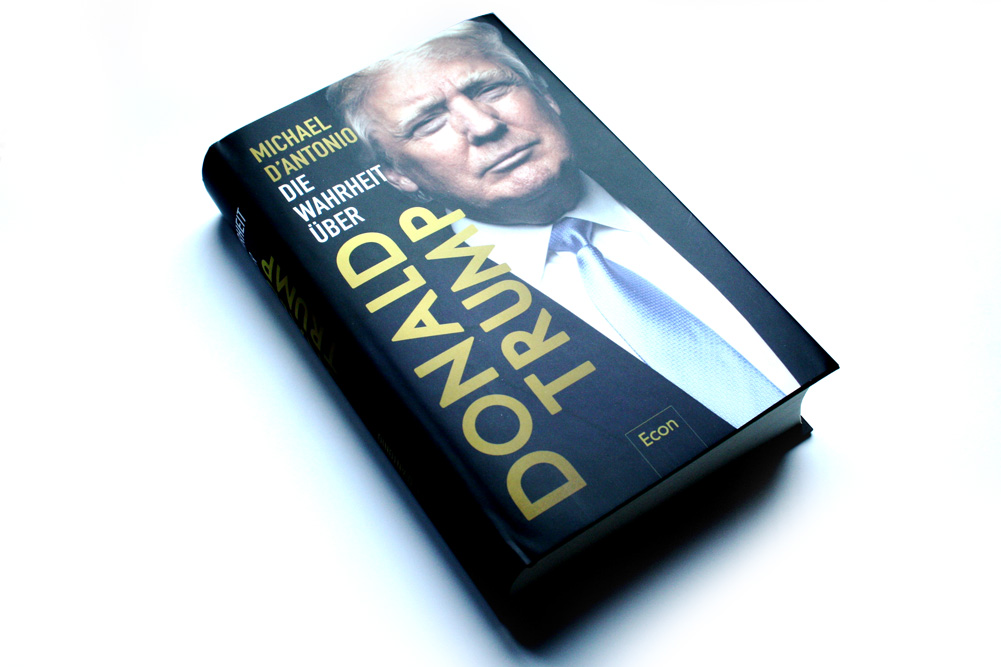

Deswegen sieht man rund um Donald Trump lauter Leute, die mit sichtlicher Anspannung dastehen. Nur ja nicht den wütenden Mann verärgern. So werden sie handzahm. Und verstärken das Gefühl des Mannes, der „jede Selbstreflexion vermeidet“, wie Michael D’Antonio schreibt.

Denn Selbstreflexion bedeutet Zweifel und Korrektur. Ohne die kann Demokratie nicht funktionieren.

Doch in letzter Zeit ploppen immer neue Spieler und Spielerinnen auf, die „jede Selbstreflexion meiden“ und damit fatale Prozesse in Gang bringen. Nicht nur, was die Demokratie in ihren Ländern angeht. Sie verstärken die Ausgrenzungsprozesse, schaffen neue Fronten und Aversionen. Was nicht mit Trump angefangen hat. Auch in den USA ist dieser Prozess der Radikalisierung von Politik schon seit Jahren zu beobachten. Deswegen waren ja die Republikaner so wehrlos gegen diesen Mann, der ihre Radikalisierung nur bis zur Konsequenz getrieben hat.

Man greift nicht ungestraft zu einer immer schärferen Konfrontationspolitik gegen den politischen Gegner, denn das verändert auch ein Land. Es macht radikale Positionen erst wieder salonfähig. Und es verbreitet das Gefühl, dass das Alles noch Teil eines gleichberechtigten Disputes ist. Aber wenn Lüge, Unterstellung und offene Drohung auftreten, ist der Disput nicht mehr gleichberechtigt. In einer ehrlich mit sich umgehenden Gesellschaft wären das alles k.o.-Kriterien für den Kandidaten. Aber wo diese Ehrlichkeit fehlt, verrutscht die Macht mit der Aufmerksamkeit. Und mit jeder Steigerungsstufe wächst die Macht des Rücksichtslosen, der alles aus dem Weg fegt, was ihn bremsen und hindern könnte.

Übrig bleiben im Zirkel der Macht dann lauter krumme Menschen, die alles mit sich machen lassen und den Wütenden in der Mitte nicht mehr bremsen können und auch nicht beraten. Eine Graue Eminenz in dieser Truppe? Undenkbar. Bestenfalls Karrieristen, die ihre Träume erfüllt sehen und mit Behagen zuschauen, wie eine Demokratie mit mächtigen Pratzenschlägen zerstört wird.

In eigener Sache: Lokaler Journalismus in Leipzig sucht Unterstützer

https://www.l-iz.de/bildung/medien/2017/01/in-eigener-sache-wir-knacken-gemeinsam-die-250-kaufen-den-melder-frei-154108

So können Sie die Berichterstattung der Leipziger Zeitung unterstützen:

Keine Kommentare bisher