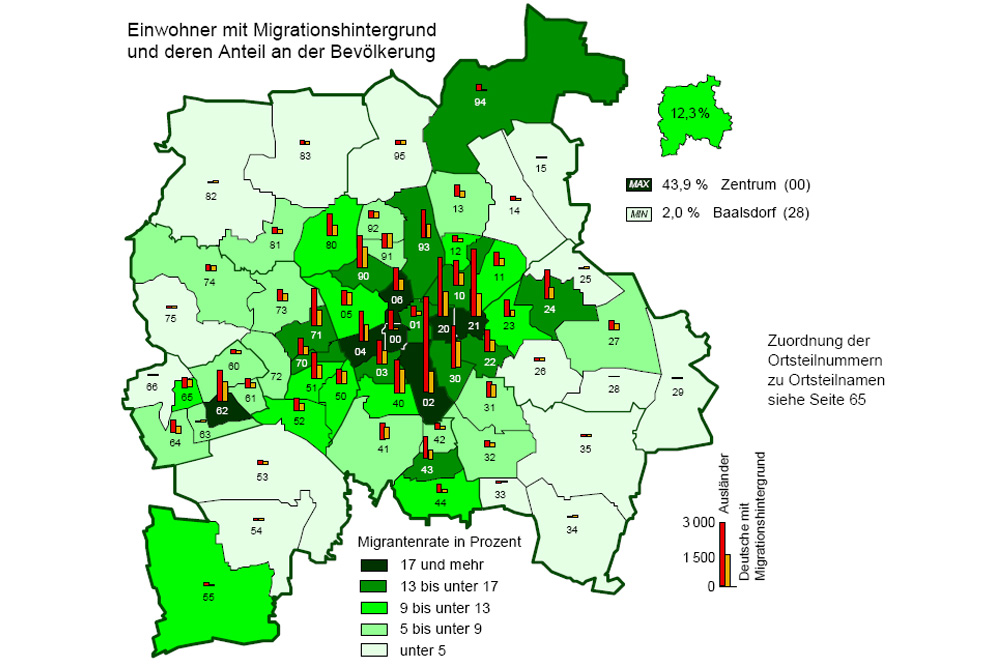

Man kann die Karten nebeneinander legen. Leipziger wissen es. Wer die Stadtviertel mit den höchsten SGB-II-Quoten und die mit dem höchsten Migrantenanteil sucht, hat in vielen Teilen deckungsgleiche Karten vor sich. Außer 2015 – da haben die aus dem Boden sprießenden Großunterkünfte für Flüchtlinge das Bild beeinflusst. Zwei Beiträge im Quartalsbericht beschäftigen sich mit Ausländern in der Stadt.

Zumindest dem, was messbar ist und was über die Jahre beobachtet werden kann – seit 1992 in diesem Fall, als Leipzig noch einen ziemlich lütten Ausländeranteil von 2,1 Prozent hatte. Das war für damalige Verhältnisse im Osten schon richtig viel, weil die Messestadt auch in DDR-Zeiten attraktiv war für Menschen aus aller Welt, vor allem solche, die hier studierten und dann oft genug dablieben, weil ihre Heimat in Bürgerkriegen und anderen Kalamitäten feststeckte. Was damals vor allem Chilenen, Syrer, Palästinenser betraf. Aber auch für Polen und Bulgaren war Leipzig eine Lebensalternative.

Nur: Heute für besonders hohe Migrantenanteile bekannte Viertel waren damals gar nicht an der Spitze. Damals dominierten noch jene Ortsteile mit den großen Studentenwohnheimen – die City mit dem Wohnheim „Jenny Marx“ und Zentrum-Südost mit den Wohnheimen in der Straße des 18. Oktober. Aber auch in Schönau gab es einen deutlichen Ausreißer nach oben: Das war die damals noch besetzte sowjetische Kaserne, auf deren Gelände heute eine völlig neue Eigenheimsiedlung steht.

Ortsteile wie Neustadt-Neuschönefeld und Volkmarsdorf begannen sich erst ab Mitte der 1990er Jahre als besonders beliebte Wohnorte für Leipziger mit Migrationshintergrund zu entwickeln. Wobei das Wort „beliebt“ natürlich mit Vorsicht zu genießen ist: Der Schönheit wegen bevorzugten die Zuziehenden diese Quartiere ganz und gar nicht.

Das wird auch deutlich, wenn man sieht, dass die Entwicklung in Lindenau und Altlindenau, Dölitz und Reudnitz fast parallel einsetzte, alles Ortsteile, die damals überhaupt noch nicht im Fokus der Bevölkerungsentwicklung standen. Aber das genau ist auch die Ursache für diese Entwicklung, die damals Tatsachen und Strukturen schuf, die heute die Stadtlandschaft prägen.

Ruth Schmidt zeigt in ihrem Beitrag die Entwicklung in einer großen Tabelle, die sichtbar macht, wie sich einige Ortsteile im Lauf der Zeit zu besonderen Sammelpunkten von Leipzigern mit Migrationshintergrund entwickelten. Damals waren übrigens die Grünauer Ortsteile noch lange nicht dabei. Die Zuwanderung von Ausländern nach Grünau setzte erst fünf Jahre später ein. Der Grund ist simpel: Die meisten Neubürger mit Migrationshintergrund haben mit denselben Problemen zu kämpfen wie Leipziger, die mit niedrigem Einkommen, gar Hartz IV oder Sozialhilfe über die Runden kommen müssen.

Da sucht man seinen Wohnort nicht nach Schönheit, Waldgeruch oder Wassernähe aus, wie es die Besserverdienenden tun, sondern nach dem Mietpreis. Und – wo möglich – kurzen Wegen zu Ämtern und Behörden. Nirgendwo wird deutlicher, dass Einheimische mit prekären Einkommen auf dieselben bezahlbaren Ressourcen angewiesen sind wie die zuziehenden Migranten. Von einem Aufstieg in bessere Jobs und attraktivere Wohnviertel träumen sie alle.

Aber die deutsche Gesellschaft ist schon lange keine Aufstiegsgesellschaft mehr. Das lernen die Kinder aus beiden Bevölkerungsgruppen schon früh, denn sie landen an Schulen, an denen die Empfehlungen für einen Gymnasialbesuch verschwindend gering sind. Man kann also auch die Quote der „Bildungsempfehlungen“ über die Ortsteile legen und kommt zum selben Ergebnis. Statt hier eine personell besonders gut ausgestattete Schule hinzustellen, lässt man die jungen Menschen schon früh in einem auf Kante gesparten Bildungssystem scheitern. Logische Folge: Soziale Probleme lösen sich nicht, sondern stauen sich auf.

Und sie sorgen für neue Herausforderungen, wenn jetzt auch die Kinder aus diesen Familien in Kindertagesstätten und Schulen kommen. Ein Thema, dem auch Leipzigs Verwaltung eher ratlos zuschaut, denn in Neustadt-Neuschönefeld und Volkmarsdorf erreicht die Anzahl der Migrantenkinder über 50 Prozent der Altersgruppe. Das setzt völlig andere Maßstäbe an die Ausstattung der Bildungseinrichtungen, deutlich mehr Anstrengung vom Freistaat erfordert das sowieso. Aber die Staatsregierung kneift bei dem Thema, hat nicht mal ein Programm gestartet, um mit den ankommenden Flüchtlingen auch die Werbung um neue Lehrer zu verstärken.

Und Leipzig, die Stadt, die mit ihrem Schulbauprogramm nicht aus der Hüfte kommt? Die kabbelt sich jetzt um Container, um wenigstens die DaZ-Klassen (Deutsch als Zweitsprache) irgendwo unterzukriegen, weil die Klassen in den vorhandenen Schulen längst bis zum Überlaufen gefüllt sind. Man ist im Bauprogramm um fünf Jahre im Verzug – hat auch viel zu wenig Unterstützung vom Freistaat bekommen. Ab 2017 will OBM Burkhard Jung nun endlich die Investitionen in den Schulneubau verdoppeln.

Es ist auch die staatliche Sparpolitik, die erst dafür sorgt, dass sich soziale Probleme in bestimmten Quartieren ballen.

Natürlich gibt es auch einen zweiten Grund, warum Ausländer bestimmte Wohnquartiere bevorzugen: Sie suchen logischerweise die Nähe zu Menschen, deren Erfahrungen sie teilen, die Sprache, manchmal auch die Verwandtschaft. Man unterstützt sich, wo man kann und bildet Hilfsnetzwerke, wo die Stadt keine anbieten kann. Deswegen bilden sich in einigen Leipziger Ortsteilen auch Schwerpunkte für bestimmte Landsmannschaften heraus – Vietnamesen zum Beispiel bevorzugen Ortsteile im Norden, Menschen aus dem arabischen Raum eher den Leipziger Süden, während Menschen mit russischen Wurzeln sogar in der Westvorstadt Fuß gefasst haben. Was auch von unterschiedlichen Erfolgen bei der Integration erzählt. Manche Migrantengruppen schaffen es leichter, sich eine auskömmliche Existenz aufzubauen als andere. Und das hat wenig mit der viel beredeten Kultur (oder gar „Kulturkreisen“) zu tun, sondern mit der Tragfähigkeit vorhandener Netzwerke.

Und – das darf auch nicht vergessen werden – mit der Akzeptanz der Umgebung. Denn der Leipziger Osten fällt ja auch deshalb auf (und das wird ziemlich selten mal abgefragt), dass hier die Akzeptanz für andere Kulturen deutlich höher ist als in vielen scheinbar gutbürgerlichen Wohnquartieren der Stadt. Wer täglich mit Menschen unterschiedlichster Herkunft Umgang hat, der wird auch in seiner Kommunikation flexibler und weniger abweisend.

Es sind nicht überraschenderweise eher Ortsteile, die lange Jahre kaum nennenswerte Migrantenanteile hatten, die auf die Eröffnung neuer Asylunterkünfte besonders aggressiv reagierten. Jüngst erst das recht abgelegene Meusdorf, wo der Anteil von Ausländern über die Jahre sogar gesunken ist – von 2,3 Prozent im Jahr 1992 auf 0,9 Prozent im Jahr 2011. Seitdem steigt er mit dem gesamtstädtischen Bevölkerungszuwachs auch dort wieder an, erreichte 2015 dann die 2,6 Prozent. Was noch immer nicht viel ist. Der städtische Durchschnitt liegt bei 8,1 Prozent. In Neustadt-Neuschönefeld sind es 24,2 Prozent, in Volkmarsdorf 29,1 Prozent.

In Reudnitz sind es beispielsweise längst 9,5 Prozent, in Lindenau 9,9 und in Altlindenau 10,9 Prozent. Was wieder das oben gezeichnete Bild sichtbar macht: Menschen mit Migrationshintergrund zieht es zuallererst einmal in Wohnquartiere mit vergleichsweise niedrigem Mietpreisniveau. Wenn sie dann geschafft haben, was auch Eingeborene als Aufstieg begreifen, dann legen sie sich natürlich auch ein ausdrucksvolles Auto und eine Wohnung in guter Lage zu. Das Waldstraßenviertel rangiert mit 7 Prozent Ausländer-Anteil in einer ähnlichen Region wie Mockau oder Dölitz.

Die Ereignisse in Meusdorf oder vor zwei Jahren in Wahren zeigen auch, wie sehr die Akzeptanz andere Menschen von ihrer Präsenz im Ortsteil abhängt. Wenn die Quote bei 2 Prozent dümpelt, werden Ausländer zwar wahrgenommen, aber noch nicht als spürbare Veränderung im Ortsbild. Wenn Schwellen von 3 und 4 Prozent überschritten werden – wie in Wahren, wo man mit der Gemeinschaftsunterkunft jetzt bei 4,6 Prozent ist – sorgt das logischerweise auch für einen Erkenntniseffekt, den viele Menschen einfach verdrängen, solange sich in ihrem Umfeld scheinbar nichts verändert. Sie freuen sich irgendwo am Rande mit, dass Leipzig wächst, spürten über Jahre aber kaum, dass das immer auch ein internationales Wachstum war, das sich lange auf Ortsteile im Osten konzentrierte.

Aber 2014 wurde für viele Ortsteile spürbar eine Wahrnehmungsschwelle überschritten und mussten sich viele Leipziger zum ersten Mal in ihm Leben damit auseinandersetzen, was Weltoffenheit in einer Großstadt wie Leipzig tatsächlich bedeutet.

Und das wird so weitergehen – und zwar nicht, weil Angela Merkel „die alle ins Land gelassen hat“, sondern weil die heimische Geburtenrate im Keller ist und Sachsen ohne diese Zuwanderung ein vergreisendes und aussterbendes Ländchen wäre. Nur selbst die sächsische Regierungspolitik hat sich noch nicht damit beschäftigt, was diese demografische Veränderung tatsächlich heißt. Sie verhält sich genau so wie derzeit ein paar Leute im ach so friedlichen Meusdorf.

In eigener Sache – Eine L-IZ.de für alle: Wir suchen „Freikäufer“

So können Sie die Berichterstattung der Leipziger Zeitung unterstützen:

Keine Kommentare bisher