Irgendwo da draußen ist Sommerloch. Zeit und Platz für wilde Interviews mit Leuten, die lange nicht zu Wort kamen. Mario Ohoven zum Beispiel, Präsident des Bundesverbandes mittelständische Wirtschaft (BVMW), der in der LVZ vom Samstag, 1. August, mal wieder für Steuererleichterungen für Reiche werben durfte. Und gleichzeitig vermeldete die Zeitung: "Russland-Sanktionen treffen Ost-Wirtschaft immer härter".

Ohoven durfte in der LVZ so richtig vom Leder ziehen. Dass er etwas gegen Erbschaftssteuer hat als schwerreicher Finanzvermittler und Anlageberater, das kann man noch verstehen. Dass seine Rolle als Präsident des BVMW manchmal mit seiner Beraterrolle kollidiert, sollte zumindest in den Zeitungsredaktionen des Landes bekannt sein. “Ohoven erstellt Wirtschafts- und Kapitalmarktprognosen für Kunden aus dem Banken-, Wirtschafts- und Medienbereich”, schreibt Wikipedia dazu. Heißt im Klartext: Wenn er “warnt”, dann hat das immer mit seinen eigenen Geschäften zu tun. Wenn er in der LVZ für die “steuerliche Freistellung reinvestierter Gewinne” wirbt, ebenfalls. Für den Investor ist das das Allheilmittel für die ostdeutsche Wirtschaft. Sagt er zumindest der LVZ, die das unhinterfragt abdruckt. Verquickt mit einer Alarmgeschichte um die seit einem Jahr geltenden Wirtschaftssanktionen gegen Russland.

“Vielen ostdeutschen Betrieben, gerade im Maschinenbau, steht deshalb das Wasser bis zum Hals”, wird Ohoven von der LVZ zitiert. “Seiner Einschätzung nach haben die seit einem Jahr geltenden Handelsbeschränkungen der EU ‘ihre Wirkung verfehlt’. Die deutschen Exporte nach Russland seien massiv eingebrochen, von 38 Milliarden Euro im Jahr 2012 auf höchstens 20 Milliarden Euro 2015.”

Warum eigentlich das Jahr 2012? Warum nicht 2013, das Jahr vor Verhängung der Sanktionen? Denn die schlichte Wahrheit ist: Die Ausfuhren deutscher Unternehmen nach Russland waren schon vorher im Sinkflug. Da stellen wir hier jetzt mal eine ganz knackige Überschrift hin:

“Exporte nach Russland brechen um 16 Prozent ein”

Nur stammt diese Überschrift nicht aus dem Jahr 2015, sondern aus dem Jahr 2014. Geschrieben hat sie die Zeitung “Die Welt”. Und sie beschreibt die Entwicklung der deutschen Außenhandelsbeziehungen zu Russland im Jahr 2013. Die “Welt” schrieb am 28. April 2014: “Die deutschen Exporte nach Russland sind schon vor den ersten Sanktionen wegen der Ukraine-Krise eingebrochen. In den beiden ersten Monaten dieses Jahres fielen die Ausfuhren um 16 Prozent zum Vorjahreszeitraum auf rund 4,7 Milliarden Euro, wie aus Daten des Statistischen Bundesamtes hervorgeht, die der Nachrichtenagentur Reuters vorliegen.” Vor Verhängung der Sanktionen ging es also schon abwärts in den Keller. “Damit hat sich der im vergangenen Jahr begonnene Abwärtstrend erheblich verschärft: 2013 waren die Exporte nach Russland um fünf Prozent auf 36 Milliarden Euro gefallen.”

Und das lag eben nicht an den Sanktionen. Russland hatte und hat ein ganz anderes Problem: eine schwache Währung, mit der auch Maschinen aus Sachsen und Thüringen immer schwerer zu bezahlen sind. “Die Welt” dazu: “Grund dafür dürfte die Talfahrt der beiden Währungen Rubel und Hrywnia sein. Diese waren im Februar auf Rekordtiefs gefallen, nachdem Anleger wegen der Krim-Krise massenhaft Geld aus beiden Ländern abzogen. Dadurch werden Waren ‘Made in Germany’ teurer.”

Oder noch deutlicher gesagt: Eigentlich hätte es gar keine Sanktionen geben müssen. Aber auch damals wurde ein Experte aus einer deutschen IHK gefragt (genauso wie es die LVZ im Ohoven-Artikel tut – irgendeiner sagt immer gerade das, was passt). Aber Volker Treier, Außenwirtschaftschef des Deutschen Industrie- und Handelskammertages (DIHK), vor einem Jahr in der “Welt”: “Der starke Einbruch der Währungen ist der Hauptgrund für die sinkenden Exporte”, sagte Volker Treier. Daran hat sich bis heute nichts geändert – der Rubelkurs ist im Keller. Das verteuert für russische Importeure vor allem Industriegüter.

Das jetzt auf die Sanktionen zu schieben, ist mehr als nur einseitig

Tatsächlich hat der deutsche Außenhandel mit Russland seit 2012 eine fallende Kurve: 38 Milliarden Euro (2012), 36 Milliarden Euro (2013), 29 Milliarden Euro (2014). Möglicherweise 20 Milliarden zum Jahresende 2015. Das weiß aber noch niemand.

“Die Folgen der Einschränkungen treffen Unternehmen im Osten ins Mark”, schreibt die LVZ. Und verweist auf den Einbruch der thüringischen Exporte nach Russland in diesem Frühjahr um 30 Prozent. Eine Zahl, die man mit Vorsicht genießen muss. Auch in Thüringen ist Russland nicht der wichtigste Außenhandelspartner. So darf man diesen Satz aus der LVZ durchaus verstehen: “Der Anteil der Ausfuhren nach Russland an den gesamten Lieferungen betrage nur 1,8 Prozent.”

Auch für Sachsens Exportwirtschaft ist Russland schon lange, lange nicht mehr die Nummer 1. Wahrscheinlich seit 1989 nicht mehr. Güter für knapp 1,1 Milliarden Euro von insgesamt rund 36 Milliarden Euro haben sächsische Unternehmen 2014 nach Russland exportiert. Das waren immerhin 3 Prozent der sächsischen Außenhandelsumsätze. Damit lag Russland auf Rang 9 der sächsischen Außenhandelspartner. Die Nummer 1 war übrigens (wie auch schon in den Vorjahren) China mit 6,4 Milliarden Euro. Oder – um das Thema wenigstens zu nennen: Die aktuelle chinesische Börsenkrise ist für den sächsischen Außenhandel viel gefährlicher als die russische Rubelkrise.

Wirklich belastbare Zahlen zum Außenhandel liegen übrigens erst bis März 2015 vor, alles andere ist Orakel. Der Warenumsatz mit Russland ist dabei von rund 300 Millionen Euro im Vorjahr auf 246 Millionen Euro gefallen – ein Minus von 24 Prozent.

Und was kauft Russland nun eigentlich von sächsischen Unternehmen?

Maschinen aus dem sächsischen Maschinenbau kommen im Frühjahr 2015 mit 37 Millionen Euro Umsatz erst auf Rang 2, der größte Posten, der aus Sachsens Industrie nach Russland exportiert wird, sind nach wie vor Autos: 147 Millionen Euro wurden mit “Erzeugnissen des Kraftfahrzeugbaus” erzielt.

Ist nur die Frage: Beeinträchtigt das das Exportgeschehen in Sachsen tatsächlich? Die letzten Meldungen aus dem Landesamt für Statistik sagen: Nein. Die Schlagzeile der Statistiker aus dem Juni lautet: “Die Industrie hat im März 2015 mit einem Gesamtumsatz von 5,5 Milliarden € eine neue Bestmarke erreicht. Der Zuwachs betrug zum Vormonat 18,4 Prozent und zum Vorjahresmonat 15,9 Prozent. Im ersten Vierteljahr 2015 summierten sich die Industrieumsätze auf 14,4 Milliarden € und waren somit um 7,5 Prozent höher als ein Jahr zuvor.”

Und woran liegt das?

Natürlich daran, dass einige der wichtigsten Handelspartner in Europa liegen – Großbritannien zum Beispiel, Frankreich, Polen, Tschechien, Italien, Belgien – allesamt als Handelspartner für Sachsen wichtiger als Russland. Und auch wenn die üblichen Institute die Wirtschaftslage in Europa gern schwarz malen – sie ist augenscheinlich besser als gedacht. Sachsens Landesstatistiker dazu: “Dabei notierte das Auslandsgeschäft einen deutlich stärkeren Zuwachs als der Binnenmarkt (16,0 bzw. 2,0 Prozent). Besonders die Exporte in den Euroraum legten kräftig zu (33,8 Prozent).”

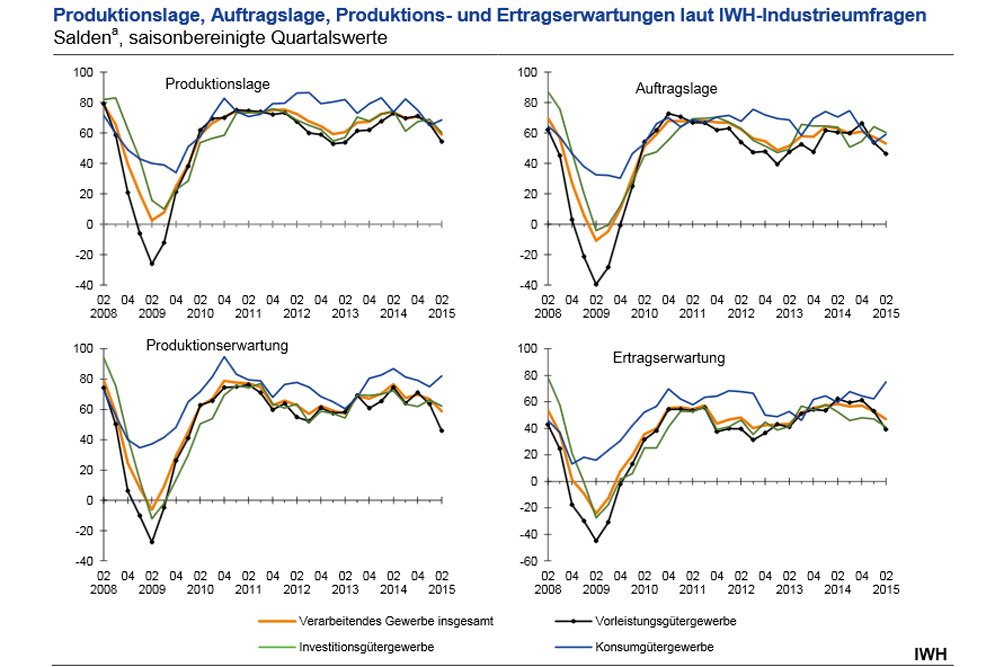

Sachsen steuert also in diesem Jahr auf einen Exportrekord zu, auch wenn diverse Umfragen – wie zuletzt vom IWH in Halle – der ostdeutschen Industrie eine flaue Stimmung attestieren. Aber tatsächlich besagen die Erhebungen in den Unternehmen bislang nur, dass man nach der Euphorie von 2014 jetzt stimmungsmäßig irgendwie wieder in die “teils/teils”-Stimmung von 2013 zurückkommt. Die Produktionslage ist seit 2010 im positiven Bereich, die Auftragslage auch, nur bei Produktions- und Auftragserwartung ist die Stimmung gedämpft. Oder – um das IWH selbst zu zitieren: “Die Impulse, die zu Jahresbeginn die Geschäftsaktivitäten im Investitionsgütergewerbe belebt hatten, haben sich abgeschwächt. Das Geschäftsklima hat sich merklich abgekühlt. Nur wenig zurückgegangen sind hier allerdings die Zufriedenheit mit der Auftragslage und die Produktionserwartungen. Die Sparte setzt womöglich auf eine im Verlauf des Sommers wieder anziehende Investitionskonjunktur im Inland.”

Also so eine richtige Sommer-Abwartestimmung, die relativ wenig mit Russland zu tun hat

Und um den Artikel rund zu machen, stellen wir auch noch eine wesentliche Ohoven-Behauptung richtig. Die LVZ hatte den Mann gefragt: “Was halten Sie von der geplanten Reform der Erbschaftssteuer?” – Und der hatte geantwortet: “Nichts. Viele Länder in Europa haben die Erbschaftssteuer abgeschafft. Wir sollten ihrem Beispiel folgen. Gerecht, einfach und verfassungsrechtlich sauber ist nur die komplette Abschaffung.”

Ein Blick auf Wikipedia hätte auch der LVZ zeigen können, dass die meisten Länder in Europa gar nicht daran denken, die Erbschaftssteuer abzuschaffen. Aber vielleicht meint Ohoven ja Länder wie Lettland, Rumänien oder die Slowakei. Und wenn jetzt jemand fragt: Hat denn der Herr Ohoven nicht recht mit der Forderung zur Abschaffung der Erbschaftssteuer? Sie belastet doch die Unternehmensübergabe an die Nachfolger? – Das ist Quatsch. Selbst Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble hat darauf hingewiesen: 99 Prozent der Unternehmen bleiben weiterhin erbschaftssteuerfrei. Sie liegen nämlich unter der Vermögensschwelle von 20 Millionen Euro. Mittlerweile hat sich die Regierungskoalition sogar auf ein Mindestvermögen von 26 Millionen Euro geeinigt. Es geht also immer nur um das 1 Prozent der wirklich vermögenden Unternehmen, die in Deutschland Politik machen und dabei stets so tun, als seien sie allein “die Wirtschaft”.

So können Sie die Berichterstattung der Leipziger Zeitung unterstützen:

Keine Kommentare bisher