Das Wochenende, 6./7. Dezember 2025: Bundeskanzler Merz in Israel; Gemeinwohlparlament fördert Projekte; RB Leipzig torreich

Erstmals seit seinem Amtsantritt ist Bundeskanzler Friedrich Merz im Nahen Osten zu Gast. In Leipzig schüttet das Gemeinwohlparlament rund 55.000 Euro an gemeinwohlorientierte Projekte aus. Und: RB Leipzig spielt sich in einen Rausch. Die LZ fasst zusammen, was am Wochenende, 7./8. Dezember 2025, in Leipzig, Sachsen und darüber hinaus wichtig war.

Bundeskanzler Merz besucht Nahen Osten

Der deutsche Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) ist erstmals in den Nahen Osten gereist. Bei seinem Antrittsbesuch traf sich der 70-Jährige zunächst in Jordanien mit König Abdullah II und später in Israel mit Präsident Isaac Herzog sowie Premierminister Benjamin Netanjahu. Während Merz für eine Zweistaatenlösung eintrat, lehnte Netanjahu einen unabhängigen palästinensischen Staat erneut ab, berichtet Tagesschau.de.

Heute besuchte Merz die Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem. Dort gedachte er den durch die Nationalsozialisten ermordeten sechs Millionen Juden und legte einen Kranz nieder. Der Bundeskanzler unterstrich die „bleibende historische Verantwortung“ Deutschlands, das für immer an der Seite Israels stehen werde.

Gemeinwohlparlament fördert 14 Leipziger Projekte

Insgesamt rund 55.000 Euro hat das Leipziger Gemeinwohlparlament an gemeinwohlorientierte Projekte ausgeschüttet. Auf seiner Sitzung im Ratssaal des Neues Rathauses einigte sich das bürgerschaftliche Gremium auf die Förderung von 14 Initiativen, die mit Summen von jeweils zwischen 1.000 und 12.600 Euro unterstützt werden.

Die Themen der geförderten Projekte reichen dabei beispielsweise vom Lesenlernen und sportlichen Aktivitäten über Inklusion oder Kunsttherapie bis hin zu Herzretter-Trainings und generationsübergreifenden Begegnungen.

Ausschlaggebend für die Fördermittelvergabe waren dabei folgende vier Fragen: Wie stärkt mein Projekt Leipzig mit Blick auf die Zukunft? Inwiefern trägt mein Projekt zum sozialen Frieden in der Stadt bei? Wie fördert mein Projekt eine nachhaltige Lebensqualität in Leipzig? Wie unterstützt mein Projekt respektvolles und anständiges Miteinander?

Das Gemeinwohlparlament hat aktuell 387 Mitglieder und ist eine Initiative des Runden Tisches Gemeinwohl Leipzig. Diesem gehören engagierte Vertreter der Leipziger Wirtschaft, öffentlichen Verwaltung, Politik, Wissenschaft und Zivilgesellschaft an. Ziel des Parlaments ist es, durch Crowdfunding und direkte Demokratie gemeinwohlorientierte Projekte zu unterstützen und das Miteinander in der Stadt zu stärken.

RB Leipzig fertigt Frankfurt 6:0 ab

Sechstes Heimspiel, sechster Heimsieg, sechs Tore. So lässt sich der Samstagabend-Auftritt der Rasenballer gegen Eintracht Frankfurt kurz und bündig zusammenfassen. Als dreifacher Torschütze ragte dabei Angreifer Yan Diomande heraus.

Der 19-Jährige von der Elfenbeinküste sorgte mit zwei frühen Treffern in der 2. Halbzeit erst für die Vorentscheidung und machte dann mit dem 6:0 den Deckel drauf. RBL festigte mit diesem Erfolg den zweiten Platz in der Bundesliga-Tabelle und hat dort noch acht Punkten Rückstand auf die Bayern.

Weniger gut lief es für die RB-Frauen. Diese unterlagen bei Bayer Leverkusen mit 2:3. Dabei hatten sie die Anfangsphase völlig verschlafen und lagen nach gerade einmal 17 Minuten bereits mit 0:3 hinten. Auch die beiden Leipziger Regionalligisten mussten Niederlagen einstecken. Der 1. FC Lok kassierte am Freitagabend im Spitzenspiel gegen den FSV Zwickau ein 0:2. Die BSG Chemie zog heute Nachmittag beim 1. FC Magdeburg II mit 1:2 den Kürzeren.

Worüber die LZ am Wochenende berichtet hat:

Der Stadtrat tagte: Grünes Licht für die Unterflurbehälter-Zeit in Leipzig

Der Stadtrat tagte: Barrierefreier Campingplatz am Störmthaler See auf wackligen Füßen

Der Stadtrat tagte: Die Stiftung Friedliche Revolution wird jetzt bis 2030 institutionell gefördert

Der Stadtrat tagte: Neue Grundschule in der Karlsruher Straße kann gebaut werden

Heilbronn macht es vor: Das Böllerverbot in Leipzig ist ohne Not gescheitert

Störmthaler Kanal: Steuerungsgruppe fordert Sanierungsperspektive für die Kanuparkschleuse

Nach blutigem Becherwurf: 1. FC Lok macht Täter dingfest und erstattet Anzeige

Sind die Grünen in der Opposition angekommen und wie geht es weiter? Gespräch mit Stanislav Elinson

Schulstreik gegen Wehrpflicht – was ist los mit der Jugend? Ein Kommentar

Kommentar: Die AfD hat eine neue Jugend – nur jugendlich ist sie nicht

Was am Wochenende außerdem wichtig war:

Im Chemnitzer Ortsteil Hilbersdorf hat die Polizei ein rechtsextremes Konzert beendet. Dieses war im Vereinsheim einer Kleingartenanlage als private Geburtstagsfeier getarnt worden.

Auf seinem Bundesparteitag in Magdeburg hat sich das BSW in „Bündnis Soziale Gerechtigkeit und Wirtschaftliche Vernunft“ umbenannt sowie mit Fabio De Masi und Amira Mohamed Ali eine neue Doppelspitze gewählt.

Im Rahmen der RTL-Show „Denn sie wissen nicht, was passiert“, hat sich Thomas Gottschalk am Samstagabend offiziell von der TV-Bühne verabschiedet.

Eine Vitrine mit den britischen Kronjuwelen ist im Tower of London aus Protest gegen die zerfallende Demokratie mit Lebensmitteln beschmiert worden. Vier Aktivisten wurden festgenommen.

Im westindischen Goa sind beim Brand in einem Nachtclub mindestens 25 Menschen ums Leben gekommen. Als Ursache wird die Explosion einer Gasflasche im Küchenbereich vermutet.

Sind die Grünen in der Opposition angekommen und wie geht es weiter? Gespräch mit Stanislav Elinson

Nach dem Scheitern der Ampelkoalition und den vorgezogenen Neuwahlen sind die Grünen nicht mehr in der Bundesregierung, in der sächsischen Regierung sind sie seit der letzten Landtagswahl ebenfalls nicht mehr vertreten. Oft, besonders bei den Abstimmungen über die Sondervermögen für Infrastruktur und Bundeswehr, entstand aber der Eindruck, dass sie noch nicht richtig in der Rolle einer Oppositionspartei angekommen waren.

Vom 28. bis 30. November fand in Hannover die Bundesdelegiertenkonferenz der Grünen statt. Wir trafen uns am 3. November mit Stanislav Elinson zum Gespräch. Stanislav Elinson ist Geschäftsführer einer IT-Firma in Leipzig, Mitglied der Partei Bündnis 90/Die Grünen und trat für diese bei Bundestagswahl 2025 als Direktkandidat für den Wahlkreis Leipzig I an.

Herr Elinson, hallo und erst einmal vielen Dank dafür, dass es so schnell geklappt hat. Anfangs für die Leser eine Verständnisfrage: Was ist der Unterschied zwischen einer Bundesdelegiertenkonferenz (BDK) und einem Parteitag?

Da gibt es keinen Unterschied. Das ist einfach der Name für einen Parteitag der Bündnisgrünen.

Es heißt, die Grünen haben sich neu aufgestellt, ist die Partei Bündnis 90/Die Grünen jetzt in der Opposition angekommen?

Ja, in der verantwortungsvollen Opposition ist man ja relativ schnell angekommen. Das war auch so ein fließender Übergang direkt nach der Bundestagswahl, mit der Notwendigkeit, das Sondervermögen und die Ausnahme für die Verteidigung und für die Bundeswehr von der Schuldenbremse, mit einer Zweidrittelmehrheit, zu bestätigen.

Das war so eine gemischte Aufgabe mit durchaus Verantwortung aus der Opposition heraus. Und jetzt hat man sich auch an die Rolle ein Stück weit gewöhnt. Was ich wichtig finde und was uns, glaube ich, ganz gut gelingt ist, dass Opposition eben nicht bedeutet, dass man es sich auf einmal zu komfortabel macht, zu bequem macht und anfängt Dinge zu fordern, die nicht realistisch umsetzbar sind und die nicht verantwortungsvoll sind. Das machen wir nicht.

Der Grund für die Frage war, dass sowohl im Bund, als auch im Land oft der Eindruck entsteht, die Grünen verstünden sich noch als quasi Regierungspartei. So wurde beim Sondervermögen hineinverhandelt, dass dieses für zusätzliche Aufgaben, beispielsweise für Klimaschutz, Bahn etc., verwendet werden soll. Allerdings passiert jetzt etwas anderes.

Irgendwo ist der Einfluss der Opposition dann auch beschränkt. Ja, also was man machen kann, ist natürlich die Beschlüsse auf dem Papier noch zu beeinflussen, dort wo unsere Stimmen benötigt werden. Und jetzt, wenn wir merken, dass das Sondervermögen nach den aktuellen Planungen quasi zur Hälfte einfach als Verschiebebahnhof angedacht ist und verwendet wird, da bleibt uns nichts anderes übrig, als das eben in der Opposition zu kritisieren. Aber viel mehr können wir jetzt nicht tun.

In den sozialen Medien werden als Ergebnisse der BDK hauptsächlich die Beschlüsse zur Homoöpathie und zur Wehrpflicht thematisiert. Was sind aus Ihrer Sicht die wichtigsten Beschlüsse, die gefasst wurden?

Ich interpretiere das jetzt so, dass Sie nicht unbedingt über diese beiden Punkte sprechen wollen. Dann gehe ich mal darüber hinaus. Zum einen wurde am Samstag ein durchaus bemerkenswerter Beschluss auf Betreiben der Grünen Jugend und gegen den Willen der Parteispitze gefasst, dass wir uns für ein 9-Euro-Ticket einsetzen.

Ich persönlich habe das Anliegen nicht unterstützt, aber das zeichnet ja unsere Partei aus, dass sie nicht immer nach dem Willen der Parteispitze tanzt. An der Stelle war es schlicht und ergreifend so, dass die Argumente der Bundesspitze nicht stichhaltig genug waren, dementsprechend ist die Versammlung den Antragstellern gefolgt.

Es wird eine Herausforderung sein, das in die Realität umzusetzen, aber komplett unrealistisch ist es auch nicht. Wir sprechen von Größenordnung von 12 Milliarden im Jahr. Man kann durchaus darüber nachdenken, die Prioritäten so zu setzen. Was mich persönlich an dem Beschluss ein bisschen stört, ist, dass das Mitnahmeeffekte erzeugt. Dass auch Menschen, die deutlich mehr für den ÖPNV zahlen könnten, würden und auch bereit dazu wären, dann das 9-Euro-Ticket auch gerne mitnehmen.

Das würde mich persönlich auch betreffen. Insofern bin ich da jetzt persönlich nicht ganz glücklich mit dem Beschluss, klar. Aber das gehört dazu, das müssen wir jetzt vertreten und dafür kämpfen. Das Grundanliegen bezahlbarer und nachhaltiger Mobilität, das unterstütze ich absolut.

Zweites Thema, auch vom Samstag, ist natürlich die sehr umfangreiche Debatte zur Außenpolitik. Es wäre vielleicht im Nachhinein klüger gewesen, das noch etwas zeitlich zu strecken, weil sehr viele Redebeiträge gewünscht waren und bei weitem nicht alle dran gekommen sind. Das Thema Wehrpflicht, Dienstpflicht bzw. verpflichtende Musterung, wurde in der Debatte mit abgedeckt. Es bildeten sich lange Schlangen vor den Einwurfboxen für die Redebeiträge.

Da hat man gemerkt, dass etwas mehr Zeit sicherlich geholfen hätte, um die Debatte noch ausführlicher zu führen. Was ich positiv fand, die Debatte verlief sehr respektvoll. Gerade beim Thema Nahost wurde von vielen Seiten befürchtet, dass es möglicherweise zu Eklats kommen könnte. Das ist ausgeblieben und wir haben uns auf einen sehr guten und ausgewogenen Kompromiss geeinigt.

Dieser bestätigt zum einen das Existenzrecht Israels noch mal unverbrüchlich, kritisiert zum anderen die Handlungen der israelischen Regierung klar und hält auch weiterhin an der Zwei-Staaten-Lösung fest. Das ist aus meiner Sicht ein ganz wichtiger Beschluss gewesen.

Was aus meiner Sicht komplett unter dem Radar der Öffentlichkeit gelaufen ist, ist die wirtschafts-, finanz- und sozialpolitische Debatte, die relativ klein ausgefallen ist und dann zudem auch noch am Sonntagmittag stattfand. Da war ich auch persönlich ein Stück weit involviert, mit einem wirtschaftspolitischen Antrag, bei dem wir insbesondere über die Zukunft unseres Rentensystems diskutiert haben.

Es soll ein sehr detailliertes Konzept im nächsten Jahr erarbeitet werden, aber wir haben uns zumindest schon mal auf ein paar Eckpunkte geeinigt. Der Antrag kam im Prinzip von einer Mitgliederinitiative Wirtschaftsgrüne, also Unternehmerinnen, Unternehmer, Selbstständige und Führungskräfte, die einfach dem Treiben in diesem angekündigten Herbst der Reformen nicht mehr zusehen konnten und sich entschlossen haben, da klar Position zu beziehen.

Ich finde gerade angesichts der aktuellen Rentendebatte, es ist mittlerweile Bewegung von allen Seiten erforderlich und das haben wir deutlich gemacht, dass beispielsweise die Mütterrente absolut nicht in diese Zeit passt und von der Priorisierung vollkommen daneben ist. Aber gerade als mitte-links Parteien, wie Bündnisgrüne und SPD, ist es aus meiner Sicht nicht zielführend, starr an der 48%-Haltelinie festzuhalten.

Wir müssen auch darüber reden, das haben wir in dem Antrag tatsächlich untergebracht als Beschluss, dass das Renteneintrittsalter sich an der Lebenserwartung orientieren muss, weil das nicht einfach so weitergeht mit der Finanzierung und wir irgendwie mit dem ganzen Rentensystem gerade so ziemlich an die Wand fahren.

Die Finanzierung der Rente ist natürlich ein Riesenproblem, weil es generationenübergreifend ist. Die Jungen sagen: Wir finanzieren zu viel und werden immer mehr finanzieren. Die Alten sagen: Wir haben gearbeitet, eingezahlt und jetzt sollen wir nichts mehr kriegen. Wie stehen denn die Grünen zu der Frage Beteiligung aller an der Rentenfinanzierung?

Im Grunde ist einer der Bestandteile unseres Beschlusses eine Erwerbstätigen-Versicherung, an der sich alle beteiligen. Aber machen wir uns nichts vor. Nur weil sich jetzt Beamte und Politikerinnen und Politiker an der gesetzlichen Rentenversicherung beteiligen, wird das ja nicht dazu führen, dass wir auf einmal eine viel bessere Finanzierung haben.

Denn sie werden sich zwar beteiligen, aber wir werden dann auch daraus die Pensionen finanzieren müssen. Es ist ja keine Einbahnstraße. Also ich bin immer verwundert, wenn ich höre das wäre die Lösung für alle Probleme. Nein, das ist es nicht.

Sie haben es auch etwas polemisch formuliert in Ihrer Frage: Sollen diejenigen, die viele Jahre gearbeitet haben und in die Versicherungssysteme eingezahlt haben, jetzt plötzlich nichts mehr kriegen? Davon spricht ja nun wirklich niemand. Ich bin ja alles andere als ein Fan der jungen Union, aber selbst die fordern das ja bei weitem nicht.

Es geht nur darum, den Anstieg der Renten etwas flacher zu gestalten, also die Renten etwas langsamer steigen zu lassen. Und da muss ich sagen, es leuchtet mir nicht ganz ein, warum aktuell das Rentenniveau genauso schnell steigen müssen wie die Gehälter und Löhne, also wie das, was die Tarifparteien vereinbaren.

Viel nachvollziehbarer wäre es doch, dass die Renten sich an der Inflation orientieren. Das leuchtet absolut ein. Es leuchtet ein, dass das Niveau gehalten werden soll und die Kaufkraft mindestens gehalten werden muss. Aber es ist jetzt nicht klar, warum die Generation der Rentnerinnen und Rentner an der steigenden Produktivität der aktuellen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer direkt partizipieren soll.

Wenn es die finanzielle Situation erlaubt, dann gerne, aber dass das als Grundregel gilt und die Renten sehr stark steigen, das ist jetzt nicht auf die tatsächlich geleisteten Zahlungen zur Rentenversicherung zurückzuführen. Deswegen müssen wir das in der aktuellen Situation zwingend hinterfragen aus meiner Sicht.

Ich habe das bewusst polemisch formuliert, weil ja die Diskussion so geführt wird. Andere Frage: Das Kernanliegen der Grünen ist ja nach wie vor Umweltschutz, Klimaschutz und so weiter. Aber wie soll die Transformation der Wirtschaft in Richtung Klimaschutz, sozial gerecht und verträglich gestaltet werden? Wie ist denn da aktuell die Beschlusslage bzw. die Position der Grünen?

Ich würde mal sagen, an der Position hat sich nicht allzu viel geändert, wo ich aber deutliches Bemühen registriere ist, dass wir gegen diese teilweise wirklich komplett verkehrte Wahrnehmung in der Öffentlichkeit etwas zu tun und aktiv dagegen vorgehen.

Bemerkenswert und sehr empfehlenswert zum Nachhören war die Rede von unserem Co-Parteichef Felix Banaszak, in der er sich ganz klar dazu bekannt hat, wie er mit 17,5 Jahren, er stammt ja aus sehr bescheidenen Verhältnissen in Duisburg, von seinem ersten verdienten Geld seinen Führerschein gemacht und sich dann ein Auto geleistet hat.

Das gehört selbstverständlich mit dazu, das ist gelebte Freiheit. Es darf auch nicht sein, das hat er in seiner Rede sehr deutlich hervorgehoben, dass wir die Konsumentscheidungen von Individuen in irgendeiner Weise verteufeln und sagen: Du bist einmal im Jahr nach Mallorca geflogen, wie böse bist du denn, ist dir Klimaschutz nichts wert?

Das sind nicht die entscheidenden Probleme und nicht die entscheidenden Hebel, sondern es geht darum, die großen Emissionen zu reduzieren. Wenn wir beim Fliegen sind, es kann doch nicht sein, dass ein Inlandsflug günstiger ist als die gleiche Strecke mit der Bahn zu fahren. Das sind die Hebel und natürlich müssen wir das auch mit monetären Anreizen verbinden, das kann nicht nur um Idealismus und um Moral gehen.

Für manche Menschen, die eine intrinsische Motivation haben, reicht das, aber wir müssen es auch attraktiv machen. Bei Strom versus Benzin ist das gleiche Thema. Es kann nicht sein, dass auf europäischer Ebene das sogenannte ETS2, also die Einführung des Emissionshandels für Gebäude und Verkehr von 2027 auf 28 verschoben wird und wir in Deutschland dann einfach sagen, dann belassen wir den CO₂-Preis einfach so wie er ist.

Das System ist doch darauf angelegt, dass es zunehmend unattraktiver wird, fossile Geschäftsmodelle zu betreiben. Ja, Benzin muss teurer werden und Strom dafür günstiger, nur so bekommen wir auch den Umstieg auf E-Mobilität in dem gewünschten Tempo hin.

E-Mobilität ist ein Stichwort. Es erhebt sich manchmal der Eindruck, dass E-Mobilität alle Probleme der Mobilität löst. Meine Auffassung ist, Mobilitätswende ist nicht nur, dass wir Benziner und Diesel durch Elektroautos ersetzen, die verstopften Straßen kriegen wir so nicht frei. Was muss sich Ihrer Ansicht nach im Bereich Mobilität tun?

Man kann das aus meiner Sicht relativ gut auf eine einfache Formel zusammenstampfen. Wir brauchen eine Mobilitätswende in der Stadt und eine Antriebswende auf dem Land, auch wenn wir uns sehr stark dafür einsetzen, die Taktung von Bus und Bahn in ländlichen Räumen zu verbessern und zu optimieren. Wir werden auf absehbare Zeit nicht ohne individuelle Fahrzeuge auf dem Land auskommen.

Da geht es natürlich auch darum, dass es Menschen gibt, die gar nicht oder nur mit sehr großen Anstrengungen, in der Lage sind, sich anders von A nach B zu bewegen. Da dürfen wir jetzt nicht einfach pauschal das Auto verteufeln. In der Stadt geht es natürlich nicht nur um das Thema Emissionen, die ein Verbrennerfahrzeug verursacht, sondern da geht es schlicht und ergreifend um den Platz.

Insofern, finde ich das sehr sinnvoll, dass wir, wie unsere Stadtratsfraktion kürzlich gefordert hat, das bewirtschaftete Parken in Leipzig ausweiten, gerade in den innenstadtnahen Gebieten. Hier bei uns vor der Tür (Springerstraße T.K.) ist es ja auch seit einigen Jahren so, dass wir Parkscheine lösen müssen, wenn wir hier parken. Anwohner-Parkausweise müssen auch eine preisliche Größenordnung erreichen, die in die Richtung der Kosten für ein Abo bei den Leipziger Verkehrsbetrieben geht.

Also 30 Euro im Jahr für einen Anwohner-Parkausweis, das ist viel zu wenig. Deswegen müssen wir dort natürlich in beide Richtungen gehen. Wir müssen die Gebiete ausweiten, weitere innenstadtnahe Bezirke mit aufnehmen und wir müssen auch die Kosten oder die Preise für die Anwohner-Parkausweise schrittweise erhöhen. Da bin ich absolut auf Linie unserer Stadtratsfraktion.

Den Grünen hängt oft das Label Verbotspartei an. Was wollen Sie persönlich verbieten?

Da haben sie mich kalt erwischt. Also mir fällt jetzt tatsächlich nichts, doch ich weiß was: Wir setzen uns ganz klar dafür ein, Böllern zu Silvester zu verbieten. Da bin ich beim Klischee der Verbotspartei dabei, das ist das eine. Eine andere Initiative, auch aus Leipzig, die ich sehr unterstütze, ist ein deutliches Einschränken der Plakatwerbung im Rahmen von Wahlkampagnen.

Für mich persönlich war es vollkommen unproblematisch bei der letzten Bundestagswahlkampagne, wir haben dankenswerterweise sehr viele aktive Mitglieder gehabt, die mich unterstützt haben. Aber das ist natürlich kein Zustand, wie wir da mit Ressourcen umgehen, das kann auf Dauer so nicht bleiben.

Meine persönliche Präferenz wäre an der Stelle zu sagen, es gibt genau definierte Plätze, einen Platz pro Stadtbezirk oder einen Platz pro Ortsteil, wo alle Parteien eine gewisse Anzahl von Plakaten aufhängen dürfen und alle anderen Straßen bleiben einfach frei und wir sparen uns diese Ressourcen.

Vielleicht noch ein Satz dazu. Es wird ja jetzt viel über dieses sogenannte Verbrennerverbot oder, streng genommen, um die Einschränkung der Zulassung von Verbrennerfahrzeugen in der Europäischen Union ab 2035 diskutiert. Das ist für mich so ein Beispiel, an dem man im Nachhinein sieht, dass es vielleicht sinnvoller gewesen wäre, dort von Anfang an einen anderen Weg einzuschlagen.

Ein Verbot erzeugt einfach extrem viel Widerstand, es weckt diese Renitenz, die wir als Menschen nun mal haben. Erst wenn wir mitkriegen, uns wird irgendwas verboten, dann wird uns das auf einmal super wichtig, auch wenn uns das vorher vielleicht gar nicht interessiert hat. Deswegen, glaube ich, ist das nicht die richtige Taktik. Wir sollten hier mit Anreizen, mit marktwirtschaftlichen Methoden arbeiten, siehe CO₂-Preis.

Aber wenn, dann bitte auch richtig und nicht aus der Opposition heraus auf Marktwirtschaft setzen und das überall herumerzählen. Dann, wenn man einmal in der Verantwortung ist, Angst zu haben vor der Entscheidung und davor, dass die Leute auf die Barrikaden gehen, wenn sich die Preise für bestimmte Dinge erhöhen. Nein, so funktioniert Marktwirtschaft definitiv nicht. Das war jetzt an die Adresse der Union adressiert.

Diese bösen Begriffe wie „Verbrennerverbot“ oder „Wärmepumpenzwang“, ich will jetzt nicht auf Details zu den Verordnungen und Gesetzen eingehen. Wie die populistische Verwendung dieser Begriffe sich auswirkt, haben die Grünen in der Regierungsverantwortung ja zu spüren bekommen. Wollen Sie in Zukunft eine bessere Kommunikation führen?

Ja, im Prinzip geht es darum, dass wir einen deutlich höheren Anspruch an unsere Öffentlichkeitsarbeit in jeglicher Form, auch an Anträge, stellen. Dass wir uns vorher sehr genau überlegen müssen, egal ob auf kommunaler, Landes, Bundes oder europäischer Ebene, um solche Interpretationsspielräume gar nicht erst zuzulassen. Wir müssen uns im Vorfeld überlegen, ob das, was wir vorschlagen, fehlinterpretiert werden kann. Ob das unterm Strich hilft und ob das reicht, das ist eine andere Frage.

Aber ich halte viel davon und versuche meine Kommunikation genau in diese Richtung zu gestalten. Man merkt es zum Beispiel beim Thema Sondervermögen. Mit der Zusätzlichkeit, da haben wir uns sehr stark an dem orientiert, was Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler vorgeschlagen haben. Wenn es zum Beispiel um die Kritik an der Nichterhöhung des CO₂-Preises geht, orientieren wir uns im Endeffekt am Wahlprogramm der Union selbst.

Also wir versuchen jetzt nicht mit neuen Ideen und neuen Einschränkungen um die Ecke zu kommen, sondern pochen nur darauf, was die anderen, die jetzt aktuell in der Verantwortung sind, versprochen haben. Und das ist vielleicht hilfreicher, als jetzt nochmal mit neuen und möglichst radikalen Ideen um die Ecke zu kommen.

Eine persönliche Frage zum Schluss. Nach Ihrer Direktkandidatur zur Bundestagswahl hört man, wenn man nicht auf Kanälen der Grünen unterwegs ist, nicht viel von Ihnen. Werden Sie künftig mehr in der Öffentlichkeit stehen und bei weiteren Wahlen kandidieren?

Ja, ganz bestimmt. Ich bin im Moment wieder dabei zu kandidieren, allerdings nicht für ein politisches Amt, ich kandidiere gerade für die Vollversammlung der Industrie- und Handelskammer zu Leipzig. Ich finde es sehr wichtig, dass wir uns nicht nur parteipolitisch einbringen, sondern dass wir auch die Wirtschaftspolitik von innen heraus mitgestalten. Und wenn ich schon als Unternehmer und Geschäftsführer die Möglichkeit habe, dann nutze ich das gerne.

Außerdem ein ganzes Jahr ohne Kandidaturen, das wäre ja langweilig gewesen. Aber es ist sicher, dass ich auch noch das eine oder andere Bündnisgrüne Amt irgendwann wieder anstrebe oder für irgendwelche Mandate kandidiere. Das ist mit Sicherheit nicht auszuschließen.

Herr Elinson, ich danke Ihnen für das Gespräch.

Im Bereich „Melder“ finden Sie Inhalte Dritter, die uns tagtäglich auf den verschiedensten Wegen erreichen und die wir unseren Lesern nicht vorenthalten wollen. Es handelt sich also um aktuelle, redaktionell nicht bearbeitete und auf ihren Wahrheitsgehalt hin nicht überprüfte Mitteilungen Dritter. Welche damit stets durchgehende Zitate der namentlich genannten Absender außerhalb unseres redaktionellen Bereiches darstellen.

Für die Inhalte sind allein die Übersender der Mitteilungen verantwortlich, die Redaktion macht sich die Aussagen nicht zu eigen. Bei Fragen dazu wenden Sie sich gern an redaktion@l-iz.de oder kontaktieren den Versender der Informationen.

Einladung zu Lesung, Film & Diskussion: Wer sind die Krimtataren?

Am Tag der Menschenrechte laden die Gesellschaft für bedrohte Völker (GfbV) und das Institut für Caucasica-, Tatarica- und Turkestan-Studien (ICATAT) zu einer Veranstaltung über die Geschichte, Kultur und aktuelle Lage der Krimtataren ein – einem der Indigenen Völker der von Russland besetzen Krim. Im Mittelpunkt der Veranstaltung stehen krimtatarische Künstler, Aktivisten und authentische Informationen über die politische und menschenrechtliche Lage auf der Krim. Seit der Annexion der Halbinsel 2014 stehen die Krimtataren im Fokus systematischer russischer Repression.

„Es ist wichtig, dass die deutsche Öffentlichkeit die Geschichte und die aktuelle Bedrohung der Krimtataren kennt – besonders in Zeiten, in denen russische Desinformation auch hierzulande verfängt und eine Abtretung der Krim an Russland Teil von Trumps Friedensplan ist“, betont Sarah Reinke, Leiterin der Menschenrechtsarbeit der GfbV.

Wir laden Sie herzlich ein:

Am Mittwoch, 10. Dezember 2025, ab 18.30 Uhr im Deutschen Musikarchiv, Deutscher Platz 1, 04103 Leipzig.

Im Rahmen der Veranstaltung wird das neu erschienene Buch „Die Krimtataren, Geschichte, Kultur, Politik“ vorgestellt und Ausschnitte einer Dokumentarfilm-Serie über krimtatarische Spuren in Deutschland gezeigt. Die krimtatarische Autorin und Aktivistin Elnara Nuriieva-Letova wird aus ihren Prosatexten lesen. Darin lässt sie uns an ihrer Suche nach Orientierung und Identität teilhaben und beschreibt, wie ihr eigenes Leben sich seit der Besetzung der Krim verändert hat.

Sarah Reinke, Leiterin der Menschenrechtsarbeit der GfbV stellt die aktuelle Lage auf der Krim dar, während der Krimtataren-Experte und Turkologe, Dr. Mieste Hotopp-Riecke, Mitherausgeber des Buches und Leiter des ICATAT, auf historische Bezüge zwischen der Krim und Europa eingeht.

Die Veranstaltung wird musikalisch von Lenara Osmanova, prominente krimtatarische Sängerin, Tänzerin, Schauspielerin gerahmt, die als Kulturbotschafterin seit vielen Jahren die krimtatarische Musik weltweit bekannt macht. Sie wird auf der Violine von Temur Vakhabov begleitet. Der krimtatarische Künstler Aider Khatip gibt Einblicke in sein Werk.

Hintergrund: Ein Volk zwischen Verfolgung und Widerstand

Die Krimtataren leben seit vielen Jahrhunderten auf der Krim. Heute werden sie dort von den russischen Besatzern systematisch verfolgt und schikaniert. Willkürliche Festnahmen, Verschleppungen, Hausdurchsuchungen und lange Haftstrafen sollen die Menschen einschüchtern. Doch die Krimtataren sind nicht nur Opfer russischer Repression. Sie waren und sind wichtige Akteure in Politik und Kultur Europas.

Angesichts der aktuellen Debatte um eine mögliche Abtretung der Krim an die Russländische Föderation und der russischen Propaganda, die Krim sei „schon immer russisch“, ist es laut den Veranstaltern dringend notwendig, über die krimtatarische Geschichte und ihre europäischen Verflechtungen zu informieren. Die Organisationen wollen mit der Veranstaltung auch ein Zeichen gegen russische Propaganda und Desinformation über die Krim setzen.

Die Veranstaltungsreihe wird unterstützt vom Ukrainischen Institut Deutschland aus Mitteln des Auswärtigen Amtes, von der DELP-Stiftung, der Heinrich-Böll-Stiftung sowie einem Bündnis krimtatarischer und deutschen Initiativen und NROs.

Der Stadtrat tagte: Grünes Licht für die Unterflurbehälter-Zeit in Leipzig + Video

2021 war es: Damals beschloss der Leipziger Stadtrat, dass die Leipziger Stadteinigung künftig auch ein Unterflur-Behältersystem aufbauen soll. Gerade bei neuen Wohnquartieren soll es zum Einsatz kommen und den Bewohnern das Einwerfen ihres Mülls erleichtern. Aber gut Ding will Weile haben. Am 26. November kam nun endlich die Vorlage der Verwaltung in den Stadtrat, mit der das Anschaffungsprogramm der Stadtreinigung Leipzig über 7,5 Millionen Euro bewilligt werden sollte.

Das Geld kommt diesmal nicht aus dem Stadtsäckel. Die Investitionen in das neue System muss die Stadtreinigung Leipzig über die Abfallgebühren refinanzieren.

Oder im Text der Vorlage, die am 26. November zur Abstimmung kam: „Die Finanzierung der Kosten wird in den Wirtschaftsplänen 2025/2026 ff. dargestellt und erfolgt vorbehaltlich der Bestätigung der Wirtschaftspläne 2027/2028 ff. des EB SRL und deren Genehmigung durch die Landesdirektion. Im Wirtschaftsplan 2025/2026 wurden bereits 375.000 € (75.000 € für Behälter und 300.000 € für Container-Kranaufbauten) dafür berücksichtigt und genehmigt.

Insgesamt ergibt sich eine Investitionssumme in Höhe von 7.550.000 €, deren detaillierte Aufteilung der Anlage 1 zu entnehmen ist.

Den Kauf der Unterflurbehälter und der Technik finanziert der EB SRL vor. Die Refinanzierung erfolgt anschließend über die Gebühren (vorbehaltlich der Beschlussfassung der Abfallwirtschaftsgebührensatzung 2027/2028 ff.). In der aktuell gültigen Abfallwirtschaftsgebührensatzung der Stadt Leipzig für die Jahre 2025/2026 ist dies kostenseitig bereits berücksichtigt.“

Träume von leeren Gehwegen

CDU-Stadtrat Falk Dossin nahm die Gelegenheit wahr, Stadt und Stadtreinigung für den Start des Projektes zu loben und die Vorteile des Unterlurbehälter-Systems auch für die Leipziger zu betonen. Doch genau für die Bereiche, die Falk Dossin in seiner Rede so schön ausmalte, wird das System gar nicht infrage kommen: all die Häuser in der Stadt, wo die Hausmeister die Mülltonnen Woche für Woche auf die Gehsteige verfrachten müssen.

Das System eignet sich tatsächlich vor allem für (neue) Großwohnsiedlungen, wo auch der nötige Platz vorhanden ist, die Unterflurbehälter mit drei beziehungsweise fünf Kubikmetern Fassungsvermögen zu platzieren. Und es wird einige Jahre dauern, bis die geplanten 400 Unterflurbehälter tatsächlich alle installiert sind und auch die benötigten neuen Fahrzeuge voll ausgelastet sind.

Im Text der Vorlage: „Mit dem Ausführungsbeschluss soll dem EB SRL die Ermächtigung zur Ausschreibung und Beschaffung von bis zu 2 Fahrzeugen, 2 Aufbauten samt Kran sowie Unterflursammelbehältern (100 x 3 m³ und 300 x 5 m³) inklusive dazugehöriger Optionen wie u. a. Betonaußenbehälter, Sicherheitsplattformen und elektronische Schließsysteme bestätigt werden.

Bei allen Positionen handelt es sich um Erstbeschaffungen. Die Kran- und Container-Aufbauten ergänzen bereits vorhandene und in Nutzung befindliche Abrollcontainerfahrzeuge, welche bereits in Umsetzung des Stadtratsbeschlusses Nr. VII-DS-01894 vom 25.02.2021 angeschafft wurden. Diese Kombination aus Abrollcontainerfahrzeugen ermöglicht es dem EB SRL, die Technik flexibel einzusetzen, da mit Einführung der Unterflurbehälter nicht von Anfang an mit großen Mengen zu rechnen ist.

Außerdem kann diese Kombination innerhalb des EB SRL auch für andere Zwecke genutzt werden (bspw. Transport von anderen Abfallfraktionen). Diese Übergangslösung soll so lange genutzt werden, wie das Entsorgungsvolumen der zu entleerenden Unterflurbehälter vergleichsweise gering ist.

Mit zunehmender Verbreitung und dem weiteren Einbau von Unterflurbehältern im Stadtgebiet steigt auch das regelmäßige Entleerungsvolumen. In diesem Zuge ist dann vorgesehen, bis zu zwei batteriebetriebene Komplettfahrzeuge für die Entleerung von Unterflurbehältern anzuschaffen, die am neuen Betriebsobjekt im Wasserturmweg wegen der hohen Ladeleistung stationiert werden. Diese Investition macht nach heutigem Stand ein Volumen von 1.974.000 € der insgesamt 7.550.000 € aus.

Eine Anschaffung dieser Technik wird voraussichtlich und in Abhängigkeit der Anzahl neuer Gebiete mit Geschosswohnungsbau in den Wirtschaftsjahren 2027/2028 erforderlich – spätestens jedoch für den darauffolgenden Wirtschaftsplan 2029/2030.“

Das System wird also gar nicht flächendeckend aufgespannt, sondern vor allem in größeren Wohnanlagen installiert. Wo das nicht möglich ist – und das ist der größte Teil der Leipziger Gebäude – werden auch künftig die Tonnen auf dem Gehweg stehen.

Die Vorlage bekam mit 63:0 Stimmen trotzdem die einhellige Zustimmung der Ratsversammlung.

Im Bereich „Melder“ finden Sie Inhalte Dritter, die uns tagtäglich auf den verschiedensten Wegen erreichen und die wir unseren Lesern nicht vorenthalten wollen. Es handelt sich also um aktuelle, redaktionell nicht bearbeitete und auf ihren Wahrheitsgehalt hin nicht überprüfte Mitteilungen Dritter. Welche damit stets durchgehende Zitate der namentlich genannten Absender außerhalb unseres redaktionellen Bereiches darstellen.

Für die Inhalte sind allein die Übersender der Mitteilungen verantwortlich, die Redaktion macht sich die Aussagen nicht zu eigen. Bei Fragen dazu wenden Sie sich gern an redaktion@l-iz.de oder kontaktieren den Versender der Informationen.

Polizeibericht 7. Dezember: Party endet mit Anzeige, Wohnmobil brennt in Neukieritzsch, Graffiti in Naunhof

Graffiti in Naunhof

Ort: Naunhof, Zeit: 04.12.2025, 23:30 Uhr bis 05.12.2025, 00:30 Uhr

Unbekannte haben in der Nacht von Donnerstag auf Freitag im gesamten Stadtgebiet von Naunhof Graffiti gesprüht, unter anderem auch am Polizeiposten Naunhof. Die unbekannten Täter brachten an verschiedensten Häusern Graffiti mit, unter anderem, politischen Inhalten an.

Die Unbekannten verursachten so einen noch nicht bezifferbaren Schaden an den verschiedenen Gebäuden. Das Polizeirevier Grimma nahm die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung in Verbindung mit dem Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen auf.

Tatverdächtige nach Einbruch gestellt

Ort: Leipzig, (Lindenthal), Karl-Winkler-Straße, Zeit: 06.12.2025, 02:55 Uhr

Bewohner eines Mehrfamilienhauses konnten in der Nacht von Freitag zu Samstag eine Tatverdächtige (33, deutsch) nach einem Kellereinbruch stellen. Gegen 2:55 Uhr wurde ein stiller Alarm ausgelöst, woraufhin sich zwei Hausbewohner zusammen in den Keller des Mehrfamilienhauses begaben. Dort kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen der Tätergruppierung und den Hausbewohnern, in deren Folge mehrere Personen vom Ort flüchteten.

Jedoch gelang es den Bewohnern eine 33-jährige Tatverdächtige bis zum Eintreffen der Polizeibeamten des Reviers Nord festzuhalten. Bei dieser wurden in der Folge Betäubungsmittel und ein gefährlicher Gegenstand gefunden und sichergestellt. Nach Rücksprache mit der zuständigen Staatsanwaltschaft in Leipzig wurde die 33-Jährige nach den notwendigen strafprozessualen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt. Gegen sie und die weiteren unbekannten Täter wurden Strafverfahren wegen räuberischen Diebstahls eingeleitet.

Wohnmobil brennt in Neukieritzsch

Ort: Neukieritzsch (Kieritzsch), Dorfplatz, Zeit: 06.12.2025, 09:10 Uhr

Ein Wohnmobil brannte am Samstagvormittag in Neukieritzsch gänzlich aus, wodurch ein 39-Jähriger (deutsch) leicht verletzt wurde. Der 39-Jährige hatte in einem Wohnmobil eine gasbetriebene Heizung in Betrieb genommen, woraufhin es aus bislang ungeklärter Ursache im Inneren des Wohnmobils zum Brand kam. Der 39-Jährige bemerkte den Brand und rettete aus dem Inneren einen Hund, welcher unverletzt blieb.

Hierdurch erlitt er eine Rauchgasintoxikation, welche eine Vorstellung in einem Krankenhaus erforderlich machte. Das Feuer griff außerdem noch auf einen nahestehenden Baum und einen Unterstand über, welche oberflächlich beschädigt wurden. Der Schaden wurde vorerst auf über 50.000 Euro geschätzt. Die Polizei nahm die Ermittlungen wegen eines Branddeliktes auf.

Party endet mit Anzeige

Ort: Leipzig (Südvorstadt), Steinstraße, Zeit: 06.12.2025, 23:30 Uhr

Ein 17-Jähriger (deutsch) skandierte in der Samstagnacht mehrfach einen verbotenen Ausruf während einer Feierlichkeit in der Leipziger Südvorstadt. Durch Zeugen wurde zunächst mehrfach die verbotene Parole gehört und in der Folge eine Person auf einem Balkon wahrgenommen, welche zudem eine verfassungsfeindliche Geste machte.

Die Beamten des Reviers Leipzig Südost konnten in der Folge den tatverdächtigen Jugendlichen ausfindig machen und übergaben diesen an seine Erziehungsberechtigten. Zusätzlich wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger und verbotener Organisationen eingeleitet.

Der Stadtrat tagte: Barrierefreier Campingplatz am Störmthaler See auf wackligen Füßen

Warnzeichen gab es genug, dass das ganze Projekt eines barrierefreien Campingplatzes am Störmthaler See, den der Städtische Eigenbetrieb Behindertenhilfe (SEB) der Stadt Leipzig bauen will, am seidenen Faden hing. Von Anfang an. Denn ohne opulente Fördermittel geht hier gar nichts. Und diese Fördermittel fehlen jetzt schon beim ersten Schritt – der notwendigen Erschließung des Geländes durch die Gemeinde Großpösna. Am 26. November thematisierte das CDU-Stadträtin Sabine Heymann in der Ratsversammlung.

Das Problem gäbe es so nicht, würden sich die beteiligten Akteure nur dazu entschließen, das Campingplatz-Projekt auf die Magdeborner Halbinsel zu verlegen, wie es der UferLeben e.V. vorgeschlagen hat. Dort liege die technischen Anschlüsse schon vor.

Aber die beteiligten Akteure tun sich schwer, auch nur gedanklich an eine Veränderung ihrer Pläne zu denken. In Größpösna genauso wie in Leipzig oder im Landratsamt des Landkreises Leipzig. 500.000 Euro fehlen zur technischen Erschließung de geplanten Campinggeländes, Geld, das weder Großpösna noch der Landkreis haben. Geld, das ursprünglich aus den §4-Mitteln für die Erschließung der einstigen Tagebaulandschaft kommen sollte, aber in letzter Zeit nur noch tröpfelt. Die finanzielle Klammheit hat längst alle Ebenen von den Kommunen bis zum Freistaat erfasst.

Wenn das Gelände aber technisch nicht erschlossen wird, kann der Städtische Eigenbetrieb Behindertenhilfe dort nicht bauen Selbst das Campingplatz-Projekt hat sich in den letzten Jahren deutlich verteuert – von ursprünglich 22 Millionen Euro auf 31 Millionen Euro. Der Großteil der Gelder soll aus dem Stadt-Umland-Projekt zum Strukturwandel in den Braunkohleregionen kommen, 5 Prozent muss der SEB aus eigenen Mitteln aufbringen.

Ein Kassenkredit für den SEB

Wenn der SEB aber 2026 nicht bauen kann, wird sich das in seiner Bilanz niederschlagen. Weshalb sich am 26. November CDU-Stadträtin Sabine Heymann zu Wort meldete und auf diese Gefahr hinwies. Obwohl es beim Tagesordnungspunkt erst einmal nur um den „Wirtschaftsplan 2026 für den Städtischen Eigenbetrieb Behindertenhilfe“ ging.

Doch die absehbar lange Bearbeitungszeit beim Freistaat sorgte dafür, dass die Stadt Leipzig für den SEB einen Kassenkredit von 9 Millionen Euro aufnehmen muss. In der Vorlage heißt es dazu: „Im Wirtschaftsplan 2026 sind umfangreiche Investitionen geplant, welche zum Teil mit Fördermitteln finanziert sind.

Ein Gleichlauf von Zahlungsverpflichtungen gegenüber den Auftragnehmern des SEB und Ausreichung von Fördermitteln ist aufgrund von Bearbeitungszeitläufen beim Fördermittelgeber nicht machbar. Deshalb ist die Erhöhung des Kassenkredits von derzeit 6 Mio. € auf 9 Mio. € notwendig, um jederzeit allen Zahlungsverpflichtungen nachkommen zu können und die Liquidität zu sichern.“

Was freilich die Frage nach sich zieht: Was passiert, wenn Großpösna kein Geld zur Erschließung des Geländes auftreiben kann? Sozialbürgermeisterin Dr. Martina Münch betonte zwar, man sei in intensiven Gesprächen mit Großpösna, Landratsamt und dem Wirtschaftsministerium.

Die Frage bleibt trotzdem, gerade weil sie sichtbar macht, wie sehr all die großen Träume im Neuseenland auf der Zusage von Fördermitteln beruhen, die nun auf einmal in Zeiten klammer Kassen nicht mehr fließen. Ohne dass eine Bereitschaft sichtbar wird, die geplanten Prestigeprojekte umzuplanen.

Der Wirtschaftsplan für den SEB wurde von der Ratsversammlung trotzdem einstimmig angenommen.

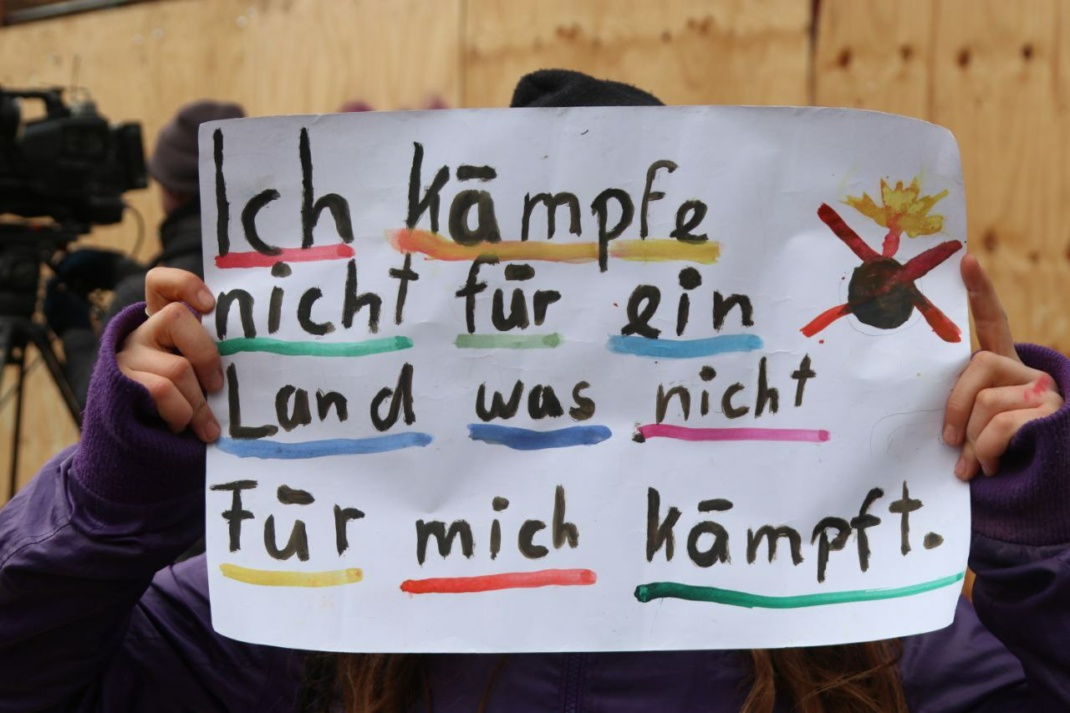

Schulstreik gegen Wehrpflicht – was ist los mit der Jugend? Ein Kommentar

Am 5. Dezember fanden deutschlandweit Demonstrationen von Schülerinnen und Schülern gegen die Wiedereinsetzung der Wehrpflicht statt. Aus CDU und CSU kommt reflexartig die Aussage, diese mögen doch bitte in der Freizeit demonstrieren, einige Schulen kündigen Disziplinarmaßnahmen gegen Schulstreikende an und der Verteidigungsminister findet die Schulstreiks großartig. Sie seien ein Ausdruck des Interesses und Engagements der Schülerinnen und Schüler.

In Umfragen ist die Mehrheit der deutschen Bevölkerung für eine Wehrpflicht, allerdings besteht diese Mehrheit wohl meist aus denjenigen, die diese nicht mehr betrifft. Von Männern meiner Altersklasse hört man oft, die „Schule der Nation“ sei ja gar nicht so schlimm gewesen, der Wehr- oder Wehrersatzdienst hätte uns auch nicht geschadet und diese jungen Menschen sollen sich nicht so anstellen.

Auf der anderen Seite, von den potenziell Betroffenen, aber auch von Politikern der Linken und des BSW, ist zu hören von Kriegsdienst, „euren Kriegen“, dem Erlernen des Tötens und verlorener Lebenszeit.

Welche Frage wird nicht gestellt?

Ich hole ganz weit aus und beginne damit, dass wir in einem demokratischen und sozialen Bundesstaat leben, in dem alle Staatsgewalt vom Volke ausgeht. Nachzulesen im Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland, Artikel 20.

Für mich stellt sich die grundlegende Frage: „Warum sind junge Menschen immer weniger bereit, die Demokratie und den Sozialstaat notfalls mit der Waffe in der Hand und unter Einsatz ihres Lebens zu verteidigen?“

Das geht nicht gegen die jungen Menschen, obwohl schon die Überlegung gestattet sei, dass gerade im Moment der Demonstrationen junge ukrainische Menschen eben dies gegen einen Aggressor tun. Die Rolle der unterstützenden politischen Parteien kann man durchaus kritisch sehen.

Zum einen stellen sie die obige Frage nicht, zum anderen fordern sie ständig diplomatische Bemühungen und Gespräche mit jemandem, der diese ignoriert. Die Gleichsetzung von Verteidigungsbereitschaft und Kriegstreiberei haben einige der Akteure verinnerlicht.

Sind unsere Demokratie und unser Staat es nicht wert, verteidigt zu werden?

Liegt es vielleicht daran, dass die Jugend Demokratie nicht wirklich erlebt? Zumindest dann, wenn sie sich artikuliert.

Gerade in der letzten Zeit wurden Aktionen von jungen Menschen kriminalisiert, denkt man nur an das Urteil gegen die Mitglieder der „Letzten Generation“. Man muss die Aktion nicht gutheißen, aber setzt man sie ins Verhältnis zu „Störungen des Luftverkehrs“ durch Hackerangriffe, welche nur durch mangelnde IT-Sicherheit möglich waren, dann sind diese Störungen geradezu unerheblich.

Wie hoch sind die Strafmaße, die gegen diese Firmen verhängt werden? Das Anliegen der Aktivistinnen und Aktivisten ist jedenfalls nachvollziehbar, über die eingesetzten Mittel kann man streiten.

Vor kurzem forderte Bundespräsident Steinmeier „Menschen, die gegen Vorurteile genauso entschlossen vorgehen wie gegen Naivität, die Probleme ausblendet, statt sie zu lösen.“ Da ging es übrigens darum, „unsere Demokratie zu verteidigen: zu verteidigen gegen Rechtsextremismus, Rassismus und Gewalt.“ Kurz darauf ging in Gießen der Staat, mit massiver Polizeigewalt, gegen eben jene Menschen vor. Auch das trägt nicht zum Vertrauen bei.

Es gab im Zusammenhang mit den „Klimaklebern“ politische Initiativen zur Verschärfung des Strafrechts gegen junge Klimaaktivistinnen und -aktivisten. Es ertönte der Ruf nach schnellen und harten Verurteilungen. Vergleicht man das mit lang andauernden Prozessen gegen Menschen, die sich bewaffnen, um unsere Demokratie zu bekämpfen, wen erstaunt dann die mangelnde Verteidigungsbereitschaft für den demokratischen Rechtsstaat?

Im Bereich des Sozialstaates schwindet das Vertrauen der Jugend in diesen ebenfalls. Das zeigt nicht nur die Diskussion um die Rentenreform, auch Kinderarmut in unserem reichen Land, soziale Unsicherheit und das gebrochene Aufstiegsversprechen spielen eine Rolle.

Wirklich ernst genommen fühlen sich viele Jugendliche nicht. Denken wir nur an die Zeit, als Fridays for Future zehntausende Kinder und Jugendliche auf die Straße brachte. Ein „Schulstreik fürs Klima“, für viele Politiker konnten nur erwachsene Aktivisten dahinter stecken. Jugendliche sind zu solchen Aktionen scheinbar nicht selbständig fähig.

Also: Werdet erstmal erwachsen, bevor ihr euch äußert!

Die Jugend ist desillusioniert von der derzeit herrschenden Gerontokratie. Ja, das schreibe ich als „alter weißer Mann“. Ich kann es verstehen. Die wirkliche Frage, die man sich stellen sollte, ist nach meiner Meinung:

„Was müssen Staat und Gesellschaft tun, damit die Jugend bereit ist, diesen Staat und somit unsere Demokratie notfalls mit der Waffe in der Hand und unter Einsatz ihres Lebens zu verteidigen?“

Da haben nicht nur Friedrich Merz und seine Regierung viele Hausaufgaben zu erledigen. Wir, die ältere Generation, sind insgesamt gefordert.

Der Stadtrat tagte: Die Stiftung Friedliche Revolution wird jetzt bis 2030 institutionell gefördert + Video

Am Abend des 26. November kam es in der Leipziger Ratsversammlung noch einmal zu einer Grundsatzdebatte über die Friedliche Revolution. Ganz bestimmt nicht die letzte dieser Art, auch wenn es eigentlich nur um das Anliegen ging, die Stiftung Friedliche Revolution nach 16 Jahren Arbeit endlich in eine institutionelle Förderung der Stadt zu übernehmen. Natürlich geht es da eigentlich ums Geld und die Frage, wo das Geld herkommt. In diesem Fall, also: aus der Kulturförderung oder der Demokratieförderung.

Nur irgendwie ging es dann in der Debatte doch wieder um andere Dinge. Zum Beispiel um die Frage, wie eigentlich in Leipzig an die Friedliche Revolution erinnert werden soll und welche Perspektive fehlt. Obwohl die Stiftung Friedliche Revolution längst ein breites Spektrum der Erinnerung abdeckt – bis hin zu einer erfolgreichen Stadtführung nach dem Kinderbuch „Fritzi war dabei“.

Mit dem nach dem Buch gestalteten Stadtrundgang wurden die Orte der Friedliche Revolution für alle Teilnehmer der Führung erlebbar.

Inzwischen ist das Buch nicht nur verfilmt, der Film hat auch noch einen Emmy gewonnen. Und so machten sowohl SPD-Stadträtin Pia Heine als auch Grüne-Stadträtin Katharina Krefft am Beispiel „Fritzi“ deutlich, wie die Arbeit der Stiftung in die Öffentlichkeit hinein wirkt. Und zwar erfolgreich.

Emmy-Auszeichnung für „Auf Fritzis Spuren – Wie war das so in der DDR?“

Zum ersten Mal wurde eine deutsche Kinderserie mit einem der begehrten Emmys ausgezeichnet. Die sechsteilige Produktion von MDR, WDR und Balance-Film erzählt von dem Leipziger Mädchen Fritzi, die im Herbst 1989 die Wende miterlebt, und verwebt ihre fiktive Geschichte mit dokumentarischen Berichten und Zeitzeugen-Interviews. Die Produktion basiert auf dem bei Klett Kinderbuch im Jahr 2009 erstmals erschienenen Kinderbuch „Fritzi war dabei“ von Hanna Schott mit Bildern von Gerda Raidt.

„Fritzi war dabei“ ist mit über 38.000 verkauften Exemplaren einer der Longseller des Verlags, erhältlich auch als Taschenbuch und vielfach Schullektüre. In Leipzig wurde ein zeithistorischer Stadtrundgang auf Fritzis Spuren vom Theater der Jungen Welt und der Stiftung Friedliche Revolution inszeniert. Auch die Verfilmung des Buches sowie die nachfolgende Kika-Serie „Fritzi und Sophie“ wurden vielfach preisgekrönt.

Die Idee zum Buch kam der Verlegerin Monika Osberghaus, als sie einmal mit ihrem kleinen Sohn durch Leipzigs Straßen ging und mit ihm über Autokennzeichen sprach – denn das „L“ kannte man auch aus den alten Bundesländern. Der Erstklässler, der gerade frisch aus dem Westen kam, wurde so neugierig auf seine neue Stadt und deren Wende-Geschichte, dass klar war: Darüber muss es ein Buch für Kinder im Grundschulalter geben!

Streit um Erinnerungsperspektiven

Aber es gibt immer Leute, denen genügt das breite Erinnerungsspektrum nicht. So wie BSW-Stadtrat Thomas Kachel, der in der Arbeit der Stiftung Friedliche Revolution nun ausgerechnet die Erinnerungsperspektive der Ostdeutschen vermisste, die sich – wie er sagte – im Schwarz/Weiß der bundesdeutschen Erinnerung nicht wiederfinden. Sich also weder als Täter, noch als Opfer empfinden.

Klar: Die gibt es. Revolutionen werden immer von einer Minderheit getragen. Das war auch in der Friedlichen Revolution so. Tatsächlich ging es Kachel auch gar nicht darum. Denn immer wieder betonte er, es solle doch bitteschön das Buch „Beyond the Wall“ von Katja Hoyer wahrgenommen und die Autorin auch eingeladen werden.

Nur: Was Katja Hoyer in ihrem Buch gemacht hat, ist eher ein sehr einseitiger Beitrag zur Geschichte der DDR, auch wenn er die DDR aus der Perspektive der „normalen“ Leute zeichnet.

Sehr einseitig, wie auch der Historiker Ilko-Sascha Kowalczuk anmerkte: „Von SED über Mauer bis politische Indoktrination fehlt praktisch alles, was ihren Erzählfluss vom kuscheligen Leben stören würde. Dieses Buch ist aus wissenschaftlicher Sicht unmöglich. Gleichwohl bedient es eine Lücke. Wir haben es bisher alle in der Öffentlichkeit nicht geschafft, Gesellschaftsbilder über die DDR tragfähig zu machen, in denen sich viele Menschen wiederfinden. Die meisten fühlen sich ausgeschlossen von historischen Debatten über die DDR. Das ist ein Problem und die Begründung, warum diese populistischen Bücher so einen Erfolg haben.“

Es ist also eine Aufgabe der Geschichtswissenschaft, die unterschiedlichen Perspektiven mit Blick auf die DDR zu erkunden. Denn es stimmt ja: Auch wenn sich Menschen nicht als Bürgerrechtler oder gar Revolutionäre betätigen, bleiben sie Subjekt der Geschichte und prägen Politik. Die gesamte ostdeutsche Geschichte nach 1990 ist ja ohne diese so gern als „schweigende Mehrheit“ bezeichnete Bevölkerungsgruppe nicht denkbar.

Eine Aufgabe für die Geschichtswissenschaft

Aber CDU-Stadtrat Michael Weickert, der sich bis heute glücklich schätzt, gerade im Oktober 1989 geboren zu sein, betonte berechtigterweise: „Wir leben heute alle in der Bundesrepublik.“

Das heißt nun einmal auch: Wie unsere Gesellschaft heute ist, das beeinflussen alle. Die, die sich in der Friedlichen Revolution engagiert haben, die, die damals auf der Seite des grimmigen Staatsapparates standen und mit Kerzen und Gebeten nichts anfangen konnten, aber auch alle, die die Geschichte nur über sich ergehen ließen.

Deswegen hat Ilko-Sascha Kowalczuk recht, dass auch die Perspektiven der Menschen sichtbar gemacht werden müssen, die sich in den Erzählungen über 1989 nicht wiederfinden. Aber das ist die Arbeit von Historikern und Soziologen. Da geht es überhaupt um ein Verständnis dafür, warum sich so viele Ostdeutsche in den Erzählungen über die DDR nicht wiederfinden. Aber das ist nicht die Aufgabe der Stiftung Friedliche Revolution.

Diese hat vor allem die Aufgabe, die Erinnerung an die Friedliche Revolution in Leipzig lebendig zu erhalten.

Oder mit den Worten aus der Vorlage des Kulturdezernats: „Die Stadt Leipzig versteht die Friedliche Revolution als zentralen Bestandteil ihrer Erinnerungskultur, den sie differenziert und vielperspektivisch reflektiert. Die Stiftung Friedliche Revolution (im Folgenden SFR) ist dabei ein bedeutender zivilgesellschaftlicher Akteur, der sich seit 15 Jahren für die Bewahrung der Werte der Revolution engagiert – etwa durch Projekte wie die „Revolutionale“, den Filmpreis „Leipziger Ring“ im Rahmen von DOK Leipzig oder die Begleitung des Prozesses zur Errichtung des Freiheits- und Einheitsdenkmals.

Als maßgebliche Zustifterin trägt die Stadt Leipzig eine besondere Verantwortung für das Fortbestehen und die Weiterentwicklung der SFR, deren Arbeit für eine nachhaltige Fortführung auf eine dauerhafte institutionelle Förderung angewiesen ist.“

Denn zur Wahrheit gehört auch: In der deutschen Geschichtsdebatte spielt der „Mauerfall“ vom 3. November 1989 die zentrale Rolle, nicht die Friedliche Revolution.

Aus welchem Topf kommt das Geld?

Worum ging es also in der Vorlage wirklich?

„Um die Wirkung und den Fortbestand der Stiftung zu sichern, ist eine institutionelle Förderung in Höhe von jährlich 98.000 € notwendig. Mit der beantragten Förderung trägt die Stadt Leipzig der seit ihrer Gründung 2009 nachgewiesenen Bedeutung der Stiftung Rechnung und fördert nachhaltig die Vermittlung demokratischer Werte und die Erinnerung an die Friedliche Revolution. Damit wird ein Ergebnis der 2024 durchgeführten ‚Evaluierung der Institutionen und Maßnahmen zur Erinnerung an die Friedliche Revolution vom Herbst 1989 in Leipzig (2014–2023)‘ aufgegriffen.“

Die CDU-Fraktion fand nun freilich, dass die Förderung für die Stiftung Friedliche Revolution nicht aus dem Kulturtopf der Stadt kommen sollte, sondern durch das Referat Demokratie und gesellschaftlicher Zusammenhalt aufgebracht werden sollten. Die im Referat Strategische Kulturpolitik dann frei werdenden Gelder sollten dafür in die Basisförderung für die Freie Szene fließen. Ein für die CDU-Fraktion durchaus auffälliger Schwenk, auch wenn Michael Weickert betonte, die CDU-Fraktion habe sehr wohl ein Herz für die Freie Szene.

Das Problem ist nur: Den Antrag auf institutionelle Förderung hat die Stiftung Friedliche Revolution im Kulturdezernat gestellt. Im Referat Demokratie und gesellschaftlicher Zusammenhalt liegt gar kein Antrag vor. Und das Geld ist dort eigentlich auch nicht vorhanden, wie die zuständige Bürgermeisterin Vicki Felthaus erklärte.

Insgesamt stehen dort nur 100.000 Euro für institutionelle Förderung bereit, von denen 60.000 Euro schon dem Erich-Zeigner-Haus e.V. zugeschrieben sind. Blieben nur noch 40.000 Euro, die der Stiftung Friedliche Revolution nicht wirklich helfen würden.

Die Grünen-Fraktion hatte dann noch einen Änderungsantrag geschrieben, der den CDU-Antrag konkretisierte und von Michael Weickert für die CDU-Fraktion auch übernommen wurde. Doch am 26. November entschied sich Grünen-Stadträtin Katharina Krefft dafür, dann doch die stimmigere Vorlage der Stadt zu befürworten. Der Grünen-Antrag wurde damit regelrecht zum Antrag der CDU-Fraktion, wurde aber Punkt für Punkt von der Ratsmehrheit abgelehnt.

Blieb an Ende die Vorlage, die die Stiftung Friedliche Revolution in die institutionelle Förderung des Kulturdezernats übernimmt – und zwar bis 2030: „Die Stadt Leipzig gewährt der Stiftung Friedliche Revolution (SFR) ab dem Jahr 2026 eine institutionelle Förderung in Höhe von jährlich 98.000 €. Die Förderung ist zunächst bis zum Haushaltsjahr 2030 zeitlich befristet.“

Diese Vorlage bekam mit 33:28 Stimmen dann auch die nötige Mehrheit, sodass die Arbeit der Stiftung für fünf Jahre gesichert ist.

Kommentar: Die AfD hat eine neue Jugend – nur jugendlich ist sie nicht

Wer sich den Gründungskongress der neuen AfD-Jugendorganisation „Generation Deutschland“ am 29. November angeschaut hat, könnte glauben, junge Menschen stünden im Mittelpunkt. Doch hört man die Reden aufmerksam, erkennt man schnell: Die Jugend, um die es angeblich geht, kommt inhaltlich kaum vor. Was man stattdessen zu hören und sehen bekommt, ist ein politisches Projekt, das sich dem Gesicht der Jugend bedient, aber nicht deren Lebensrealität.

Zwar betont der neue Vorsitzende Jean-Pascal Hohm gleich zu Beginn, dass die Jugend „für unsere Partei unerlässlich“ sei und dass man „eine Zukunft haben“ wolle. Doch dieser Zukunftsbegriff bleibt abstrakt. Hohm spricht von Mut, Verantwortung und Zusammenhalt – wichtigen politischen Werten –, doch konkrete Jugendthemen wie Wohnen, Ausbildung oder Studienbedingungen bleiben unerwähnt.

Die Jugend dient hier vor allem als moralische Ressource, als rhetorisches Versprechen für eine bessere Zukunft, aber nicht als politische Zielgruppe mit eigenen Anliegen.

Stattdessen erzählen viele Reden eine andere Geschichte: die einer bedrohten Generation, die zugleich Opfer und Retter sein soll. Patrick Heinz schildert ein Beispiel aus einer Schule und ruft anschließend: „Ein Angriff auf einen von uns ist ein Angriff auf alle von uns.“ In solchen Passagen wird Jugend nicht als vielfältige Lebensphase sichtbar, sondern als klar definierter Kampfverband, als Einheit, die sich gegen äußere Feinde formieren soll. Der „Auftrag“ wird emotionalisiert, nicht konkretisiert.

Jugend ohne Spaß

Auffällig ist darüber hinaus, wie vollständig der Kongress jene Aspekte ausblendet, die Jugend normalerweise ausmachen. Spaß, Spiel, Sport, Leichtigkeit, kulturelle Interessen, Ausprobieren – all das kommt in keiner der zwanzig Reden vor. Keine Anekdote aus dem Vereinsheim, kein Verweis auf Musik oder Sport, keine Anspielung auf Hobbys oder jugendliche Lebensstile.

Die „Generation Deutschland“ präsentiert sich als Jugendorganisation, der das Jugendliche abhandengekommen ist. Die Atmosphäre wirkt bieder, fast asketisch, getragen von Pflichtgefühl, Ernstfallrhetorik und historischer Last.

Ausgerechnet ein Jugendkongress verzichtet auf alles, was Jugend typischerweise belebt: Spontaneität, Humor, Übermut, Neugier. Die jungen Menschen auf dieser Bühne dürfen nicht jung sein, sie sollen sofort funktional werden – als Träger einer Mission, nicht als Individuen mit eigenen Wegen in die Welt.

Das Problem liegt nicht darin, dass eine Jugendorganisation Pathos bemüht. Das Problem liegt darin, dass dieses Pathos die tatsächlichen Fragen junger Menschen überlagert. Fast vollständig fehlen Anliegen wie steigende Mieten, Druck im Bildungssystem oder die Unsicherheit der Arbeitsmärkte.

Selbst jene Themen, die nahe liegen würden – etwa die Zukunft der Ausbildung, der Zustand der Universitäten oder die Perspektiven junger Familien – kommen nicht vor. Stattdessen beschäftigen sich die meisten Redner mit Migration, Identität und politischen Gegnern. Jugend wird in dieser Logik nicht ernst genommen, sondern als Projektionsfläche funktionalisiert.

Je radikaler die Rede, desto stärker diese Instrumentalisierung. In mehreren Beiträgen wird die Jugend gar als historische Missionsträgerin inszeniert. Die Formulierung „Wir sind die Generation, die unsere Heimat vor dem Niedergang bewahrt“, wiederum von Hohm, zeigt diese Überhöhung besonders deutlich. Sie macht aus jungen Menschen nicht nur politische Subjekte, sondern politische Symbole – und kündigt ihnen damit jene Komplexität ab, die jede junge Generation auszeichnet.

Jugend als Mobilisierung

Dass die Jugend bei diesem Kongress vor allem als Symbol dient, zeigt gerade das, was nicht gesagt wird. Es geht nicht um Lebenshaltungskosten, nicht um psychische Gesundheit, nicht um Mobilität, nicht um Zukunftsängste, die über politische Erzählungen hinausreichen. Es geht fast nie um die Frage, wie junge Menschen heute leben oder leben wollen. Die Jugend wird nicht nach ihrer Gegenwart gefragt, sondern nach ihrer Nützlichkeit für ein politisches Projekt.

Am Ende bleibt der Eindruck eines Jugendkongresses, der mehr über die Partei erzählt als über die Jugend. Die Reden dienen der Mobilisierung, nicht der Gestaltung. Sie geben keine Antworten auf die Probleme der jungen Generation, sondern verlangen von ihr, Antworten auf die Probleme der Partei zu sein. Das Ergebnis ist eine Jugendorganisation, die zwar „Generation Deutschland“ heißt, aber kaum ein Wort über die Generation verliert, die heute wirklich in Deutschland lebt.

Er brachte Licht und Ordnung in die Welt: Die Biografie eines Aufklärers, der seine Schüler vor allem das Denken lehrte

Es ist das große Pech derjenigen, die ein neues Zeitalter einläuten, dass sie von ihren Schülern einmal überboten und in den Schatten gestellt werden. Und dann in der historischen Rückschau so trocken und staubig aussehen, als wären sie es, die da überwunden wurden. So geht es im Grunde allen Männern, die am Anfang der Aufklärung in Deutschland standen und überhaupt erst das Instrumentarium bereitstellten, das dann für die folgenden Generationen geradezu selbstverständlich wurde. So ging es auch Christian Wolff (1679-1754).

Philosoph, Mathematiker, Universitätsprofessor in Halle und Marburg und wieder in Halle, nachdem ihn erst ein preußischer König per Edikt aus Preußen verjagt hatte und sein Nachfolger ihn mit aller Mühe zurückgeholt hat. In Halle steht tatsächlich noch sein letztes Wohnhaus, ein Kleinod, wie es Leipzig für seine Aufklärer nicht (mehr) bieten kann. Vielleicht gäbe es dann in Leipzig auch mehr Diskussionen über Leute wie Gottsched. Ohne Haus kein Anstoß, könnte man meinen.

Und auch in Halle fanden sich die eigentlich zuständigen Historiker und Philosophen nicht zuständig, die Person eines Christian Wolff aus der Versenkung des Vergessens zu holen und eine Biografie zu schreiben, die den Nachgeborenen einmal erzählt, wer dieser Wolff eigentlich war und warum er zu Lebzeiten so berühmt war, dass allein seine Anwesenheit als Professor dazu führte, dass die Immatrikulationszahlen an der Uni in die Höhe schnellten. Wozu nicht nur das Vortragstalent des Mannes verhalf, das auch seine Zeitgenossen rühmten.

Es war auch nicht nur das selbstbewusste Auftreten, wie es die überlieferten Porträts zeigen. Eins davon ziert ja das Cover dieses Buches, das der Germanist Hans-Joachim Kertscher 2018 erstmals vorlegte und mit dem er eine eklatante Lücke schloss. Und im Grund zeigte er den so uninteressierten Kollegen aus der Historikerzunft, wie man so etwas trotzdem hinbekommt, ohne dem Porträtierten Gewalt anzutun.

Der Türöffner zur Aufklärung

Denn es gilt ja für Wolff genauso wie für seine berühmten Zeitgenossen Christian Thomasius und Gottfried Wilhelm Leibniz: Persönliche Dokumente sind kaum überliefert, sodass man über das Privat- und Familienleben der Berühmten fast nichts weiß. Aber gleichzeitig haben sie ein umfassendes wissenschaftliches Werk und Berge von Briefen hinterlassen, in denen auch ihre Gedanken und Ideen stecken.

Also quasi der halbe Mensch. Aber halt der, der auch 300 Jahre später noch interessiert. In einer Zeit, in der wieder diverse Leute ihre Verachtung gegenüber der Aufklärung ausbreiten und so tun, als wäre das, was diese frühen Aufklärer da vollbracht haben, heute obsolet. Abgehakt, erledigt.

Was natürlich Absicht ist. Denn wer die (deutsche) Aufklärung so abserviert, der zeigt auch, dass er gar nicht begriffen hat, wie sehr das damals gewonnene Denken über die Welt all unseren Wohlstand ausmacht. Denn ohne verändertes Denken kein Fortschritt. Keiner wusste das besser als Christian Wolff, der zwar gern mit Leibniz in einen Topf geschmissen wird, aber anders als dieser vor allem ein neues Denken in die Universitäten gebracht hat.

Mehrzahl. Denn seine Schüler trugen dieses Denken in ihre künftigen Lehrstühle überall im deutschsprachigen Raum. Was zur Tragik des Christian Wolff gehörte: Als er 1740 61-jährig nach Halle zurückkehrte und dort von den Studenten mit Triumph empfangen wurde, waren seine Schüler teilweise schon berühmter als er.

Die Tragik schildert Kertscher im letzten Kapitel dieses Buches. Und gerade sie zeigt, wie fruchtbare Ideen den Denkhorizont einer ganzen Gesellschaft binnen einer einzigen Generation umkrempeln können.

Ein Schlüssel zum Selber-Denken

„Ideenschmiede für Philosophen“ hat das Stadtmuseum Halle die Website zum Christian-Wolff-Haus überschrieben. Denn darum ging es diesem Mann, der im Breslau geboren wurde, in Jena studierte und in Leipzig seine Lehrbefugnis erlangte. Pech für Leipzig: Auch Christian Wolff hätte hier lehren können, wenn man denn nur weniger starr und stur gewesen wäre. Sie hätten alle drei hier lehren können, wenn das Kollegium der Universität Leipzig nicht so kurzsichtig gewesen wäre: Leibniz, Thomasius und Wolff.

So ist es Halle, das versucht, die Erinnerung an seine Aufklärer zu bewahren und eine Position zu diesem Christian Wolff zu finden, dessen viele und umfangreiche Druckwerke heute praktisch keiner mehr liest. Obwohl sie zu seinen Lebzeiten nachgefragt waren und Denker im ganzen Land zu Hosianna-Gesängen ermunterten.

Nicht weil Wolff sie mit neuen Entdeckungen überschüttete, sondern weil er ihnen eine neue Denkweise nahe brachte und damit ihre Sicht auf die Welt veränderte. Eine neue Didaktik, könnte man sagen. Wenn es nur das wäre. Aber es war vor allem die enge Verbindung von philosophischem und mathematischem Denken, die auf seine Zuhörer wie ein Aha-Erlebnis gewirkt haben muss.

Auf einmal stand einer da vorn, der nicht nur frei und eloquent reden konnte, was unter damaligen Professoren sowieso schon eine ruhmreiche Ausnahme war. Er brachte seinen Zuhörern auch bei, wie man die Welt mit (mathematisch) logischer Präzision begreifen kann. Und dabei auch zu neuen Erkenntnissen kommt. Oder mit den Worten Kertschers: „Wolffs Forderung, den Unterricht in allen Fächern nach der mathematisch-demonstrativischen Methode zu erteilen, revolutionierte den Unterricht an den deutschen Universitäten.“

Die mathematische Methode ersetzte die dogmatische. Den Zuhörern wurde also auch gleich noch das Instrument zum Selberdenken an die Hand gegeben.

Die Frommen wehren sich

Wer aber selber denkt, stellt natürlich Gewissheiten infrage. Dafür wurde schon Leibniz angegriffen. Aber Wolff erlebte es in Halle mit aller Wucht. Denn gleichzeitig war Halle eine Stadt, in der der Pietismus blühte, also jene Frömmigkeitsbewegung, die Glauben und biblische Botschaft in den Mittelpunkt des menschlichen Lebens rückte.

Und mit August Herrmann Franke und Joachim Lange hatte Halle zwei besonders fromme Pietisten zu bieten, die Wolff dann gar in öffentlichen Angriffen des Atheismus verdächtigten und dabei auch nicht vor Verfälschungen seiner Reden zurückschreckten. Lange schwärzte Wolff gar beim preußischen König an, was dann zu Wolffs Ausweisung aus Halle 1723 führte. Damals in der Gelehrtenwelt ein regelrechter Skandal.

Aber – wie das so ist bei Skandalen – auch ein Zündfunke für Wolffs Berühmtheit, denn er nutzte die Auseinandersetzung auch, um in eigenen Verteidigungsschriften seine Position deutlich zu machen.

Die Schriften „trugen enorm zur Ausbreitung des Wolffianismus im ganzen deutschen Sprachraum und darüber hinaus be“, schreibt Kertscher. „Wolffianerr agierten an allen bedeutetenden deutschen Universitäten. Der ‘Wolffianismus’ genoss, so würde man es heute sagen, Kultstatus.“

Was eigentlich untertrieben ist, denn damit, dass Wolffs Denk-Methode an deutschen Lehrstühlen Verbreitung fand, wurde auch seine Art des logischen Denkens zum Grundstandard der Aufklärung. Kaum ein Philosoph hat das später von Kant formulierte Aufklärungs-Ideal so früh und systematisch auf den Punkt gebracht. Ab jetzt konnte man nicht mehr dahinter zurück.

Und auch bildlich brachte es Wolff auf den Punkt, wenn etwa auf dem Frontispiz seiner Bücher ein Himmel abgebildet war, auf dem die Sonne durch die Wolken bricht, also das eingängige Bild für Aufklärung. Wobei sich die Bedeutung des Wortes im Deutschen seitdem sehr verschoben hat. Im englischen Enlightenment ist sie noch besser bewahrt.

Offene Türen

Es ging um Erhellung, Aufhellung, letztlich das, was Wolff als Wahrheit bezeichnete: „Denn ich suche nichts in der Welt als die Wahrheit auszubreiten, ohne welche die Glückseligkeit des menschlichen Geschlechtes nicht bestehen kann“, schrieb er 1748 in einem Brief. Er meinte das ernst. Und seine Briefpartner teilten diese Sicht auf die Welt. Und es gilt bis heute.

Die Angriffe auf die Aufklärung kommen fast alle aus einer Richtung, wo Wahrheit mit allen Mitteln verfälscht, verdreht, als überflüssig verkauft wird. Wobei bei Wolff eben deutlich wird, dass Wahrheit kein Absolutum ist, sondern das, was man mit logischem Denken erkennen kann. Denken als Prozess. Auch das ein Stein des Anstoßes für die Hüter der heiligen „Wahrheiten“ zu seiner Zeit.

Aber wie gesagt: Auch ein kluger Mann von Wolffschem Format musste miterleben, dass durch die Tür, die er und Leute wie Leibniz aufgestoßen hatten, nun ganz frivol neue Sichtweisen und Gedanken einströmten, die mit Christian Wolff nun auf einmal „wie von gestern“ aussehen ließen. Seien es die Ideen Newtons oder die eines Voltaire. Das ist die Tragik von Denkern, die die Dinge erst in Bewegung gebracht haben: Und genau dafür steht ja dieser Christian Wolff, dessen Grab die Hallenser bis heute suchen. Möglicherweise liegt es direkt unterm Universitätsgebäude der Universität Halle.

Aber mit dem Christian-Wolff-Haus hat Halle zumindest einen Ort, an dem die Lebenswelt eines Professors der Aufklärungszeit heute noch – in Teilen – besichtigt werden kann. Und man hat mit Kertschers Biografie auch ein Buch vorliegen, mit dem jeder, der will, die Persönlichkeit dieses Christian Wolff kennenlernen kann. Jetzt schon in einer zweiten, korrigierten Auflage, Zeichen dafür, dass es auch heute noch Leser gibt, die wissen wollen, was für Leute da vor 300 Jahren die Aufklärung eigentlich ins Rollen gebracht haben. Und welche Art Denken dahinter steckt.

Und dazu kommt ja im Grunde, dass die Aufklärung längst wieder Thema ist, gerade weil sie von Dunkelmännern aller Arg so vehement angegriffen wird. Denn das (mathematisch)-logische Selberdenken ist noch heute anstößig, weil es Heiligtümer und „empfundene Wahrheiten“ infrage stellt und Menschen herausfordert, sich zur Lösung der Probleme ihres eigenen Verstandes zu bedienen.

Hans-Joachim Kertscher „Er brachte Licht und Ordnung in die Welt“, Mitteldeutscher Verlag, 2., korrigierte Auflage, Halle 2025, 28 Euro.