Das Berlin-Institut brachte es am 26. Januar auf eine griffige Formel: "Der Osten wird zum Einwanderungsland". In der Studie "Der Osten auf Wanderschaft" hat sich das Institut einmal mit den demografischen Veränderungen in Ostdeutschland beschäftigt - zwar nur mit den Zahlen von 2008 bis 2013 (haben die keine neueren?), aber auch die machen schon deutlich, dass die neuen Bundesländer auch eine neue Politik brauchen.

Auch wenn die Botschaft erst einmal hübsch klingt: Die über 20 Jahre dauernde Abwanderung sei zu Ende gegangen, es ziehe wieder mehr Menschen in den Osten. Aber die Studie hat ein Problem, das scheinbar ihre Stärke ist: Sie befasst sich nur mit dem Osten. Dadurch geht der wichtige Hinweis verloren, dass im Westen der Republik – aber auch in anderen europäischen Regionen – dieselben Prozesse im Gang sind. Nur die verantwortliche Politik kleckert der Entwicklung um mindestens eine komplette Generation hinterher. Mit drastischen Folgen.

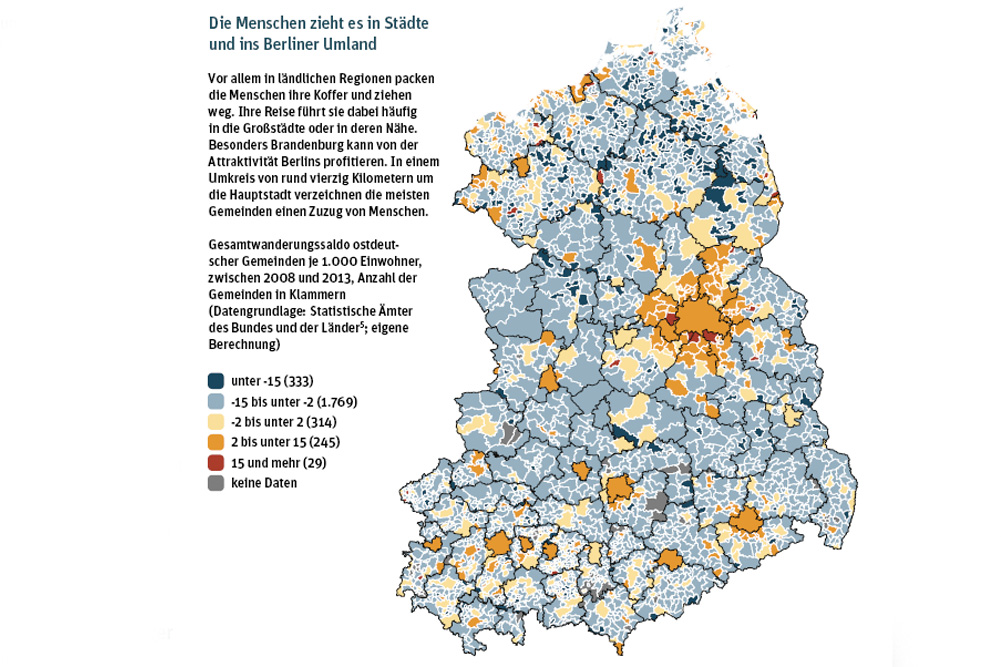

“Die jahrzehntelange Abwanderung aus den neuen Bundesländern hat ein Ende gefunden. Seit 2012 können die fünf Flächenländer im Osten mehr Menschen aus dem Westen oder dem Ausland anziehen, als sie umgekehrt verlieren. Von dieser Trendwende profitiert allerdings nur eine Minderheit der Gemeinden. Lediglich 15 Prozent von ihnen verzeichneten zwischen 2008 und 2013 mehr Zu- als Fortzüge – 85 Prozent der ostdeutschen Gemeinden erlebten weiterhin eine Nettoabwanderung. Das Gefälle zwischen den Wachstums- und Schrumpfregionen wird damit immer größer”, stellte das Berlin-Institut für Bevölkerung und Entwicklung fest.

Und kam dann zu einem Fazit, das in vielen Artikeln der L-IZ seit Jahren – konkret sogar seit 2005 – immer wieder erzählt wurde. Gern ignoriert von den maßgeblichen Entscheidern in Kommune und Land.

Denn für die “Trendwende” sorgen ganz allein die Großstädte: Insbesondere die ostdeutschen „Leuchttürme“ Leipzig, Dresden, Jena, Erfurt und Potsdam sind zu neuen Magneten geworden, vor allem für junge Menschen, die einen Ausbildungs- oder Studienplatz suchen, schätzt das Berlin-Institut ein. Und versucht es auch zu begründen: Weil sich in den Städten der Arbeitsmarkt verbessert hat, verbleiben viele von ihnen dort auch nach der Ausbildung. Selbst eine Familiengründung treibt die jungen Menschen nicht mehr unbedingt in die Randgebiete der Ballungsräume. Damit verfügen die ostdeutschen Flächenländer endlich wieder über national und international wettbewerbsfähige Städte.

Das Fazit stimmt. Aber: Es ist nur die erstmögliche Analyse. Auch wenn die Folgerung zwingend ist und für sich allein schon einen deutlichen Politikwechsel der Landesregierungen bedingen müsste – der ja bekanntlich nicht erfolgt.

Die zentralen Großstädte sind der Motor

“Gerade die neuen Bundesländer brauchen diese Zentren, die sich wirtschaftlich wie demografisch dynamisch entwickeln“, findet Reiner Klingholz, Direktor des Berlin-Instituts für Bevölkerung und Entwicklung. “Sie können als wichtige Wachstumsmotoren bei ansonsten rückläufigen Einwohnerzahlen wirken und sollten weiter gestärkt werden.“

Ein Satz, der logisch klingt – aber die wichtigere Erkenntnis zum Thema eher verstellt. Ein Puzzle für Demografen.

Denn in dieser einfachen statistischen Betrachtung wird der Zuwachs in den Großstädten natürlich zum Verlust in den ländlichen Regionen: Die Kehrseite dieser Entwicklung ist, dass die Großstädte vor allem junge Einwohner aus den ländlichen Regionen abziehen, so das Berlin-Institut. Zwar können einige entlegene und kleine Gemeinden im Saldo Familien anziehen, dieser Zuzug wiegt jedoch die Verluste bei den übrigen Altersgruppen nicht auf. In der demografischen Gesamtbilanz bleiben diese ländlichen Gemeinden auf Schrumpfkurs.

“Damit sie nicht weiter in die Abwärtsspirale aus Bevölkerungsrückgang und schwindender Infrastruktur geraten, sind neue, am Bedarf vor Ort orientierte Versorgungsformen notwendig“, sagt Institutsleiter Klingholz etwas, was man in dieser Form etwa von der sächsischen Landesregierung seit über zehn Jahren hört. Seinerzeit reiste ein gewisser Georg Milbradt mit lauter Demografie-Konferenzen durch den Freistaat. Es wurden immer neue Programme zur “Stärkung der ländlichen Räume” aufgelegt.

Geändert hat es: nichts.

Möglicherweise auch, weil den Akteuren bis heute nicht klar ist, welche Strukturen tatsächlich gebraucht werden, um Dörfer und kleine Städte für (junge) Leute so attraktiv zu machen, dass sie hinziehen und dableiben. Eines gehört jedenfalls nicht dazu (unter anderem, weil Aufwand und Nutzen in keinem Verhältnis stehen): Breitband-Internet für alle. Doch genau hier verschwendet Sachsens Regierung Zeit und Geld, statt sich wirklich einmal in die Analyse zu stürzen.

Moderne Wirtschaft funktioniert nur mit zentralen Großstädten

Einige mittelgroße Städte können sich jedoch in einem schrumpfenden Umfeld stabilisieren, stellt das Berlin-Institut noch fest. Als wäre das eine gar nicht so wichtige Feststellung. (Warum sind sie eigentlich nicht über den Begriff Skalierung gestolpert?)

“Dies birgt Vorteile“, erklärt Manuel Slupina, der Hauptautor der Studie. “Als lokale Versorgungszentren bieten sie kurze Wege zu Ärzten, Apotheken, Geschäften, Restaurants oder kulturellen Einrichtungen.“

Ihre Leistungsfähigkeit sei für die Lebensqualität der gesamten Region wichtig, interpretiert das Berlin-Institut – und macht damit deutlich, dass man noch immer im Strukturdenken des 20. Jahrhunderts verfangen ist. Was nicht nur in Sachsen seltsame Blüten treibt, etwa wenn man für die steigende Zahl der Ruheständler diese Städte regelrecht als Alterswohnsitz anpreist (Man denke an die Werbung für das ach so altersfreundliche Görlitz.) Aber es geht nicht um Altersgruppen, auch wenn die Studie das so aufdröselt.

“Die Städte sollten sich dabei nicht scheuen, ihr altersfreundliches Umfeld nach außen zu vermarkten“, rät Slupina. “Die Befürchtung, dies könnte potenzielle jüngere Zuwanderer vergraulen, ist fehl am Platz.“ Ein Zuzug von Älteren bedeute auch eine verstärkte Nachfrage nach Dienstleistungen und damit neue Arbeitsplätze für jüngere Menschen, etwa für Friseure, Kulturschaffende, im Handel und in der Pflege. – So fix stellt selbst der Studien-Autor die eigene Analyse auf den Kopf. In der Studie selbst wird recht deutlich, dass Planer und Verantwortliche die Bevölkerungsströme nicht steuern können und nur akzeptieren können, wenn Wanderungen passieren. Und sie stellen die starke Heimatverbundenheit älterer Menschen fest. Die ziehen nicht einfach um, wenn das Arbeitsleben zu Ende ist. Im Gegenteil: Sie bleiben lieber in den Koordinaten, die sie kennen.

Zentrale Netzknoten müssen gestärkt werden

Auch auf die Flüchtlingsthematik der Gegenwart geht die Studie ein, sieht es als große Chance für den Osten, mit Flüchtlingen einige demografische Probleme in Griff zu bekommen. Aber auch hier widerspricht die Datenlage dem Wunsch: Auch Flüchtlinge gehen vor allem in die – das Wort fällt in der Studie an zentraler Stelle – zentralen Orte.

Das sind die erwähnten wachsenden Großstädte, an die sich seit 2013 auch schon einige andere große und mittlere Städte angedockt haben. Die diversen Karten in der Studie zeigen, wie sich diese Netzknoten immer weiter aufladen mit Bevölkerung. Junge Ausbildungswanderer, junge Berufstätige und auch immer mehr Ältere ziehen dort hin, weil sie dort die notwendigen Infrastrukturen für ein komplettes Leben vorfinden. Dass es dabei um Netzmuster geht, um – sozusagen – das Nervensystem einer sich verdichtenden Metropolstruktur – das haben die Studienautoren zumindest oberflächlich wahrgenommen, aber nicht so erkannt. Im Text heißt es:

“Nicht nur die Größe der Gemeinde scheint bedeutsam, wenn es um ihre Attraktivität als Wohnort geht, sondern auch die Lage. So fällt der Wanderungssaldo der mittelgroßen Gemeinden mit 10.000 bis 50.000 Einwohnern umso günstiger aus, je geringer die Entfernung zur nächsten Großstadt ist. Jedoch konnten die Städte dieser Größe auch in sehr peripherer Lage ihre Anziehungskraft auf Zuzügler steigern. Ihren Wanderungssaldo, der 2008 noch deutlich negativ ausfiel,konnten sie bis 2013 ins Positive wenden. Vermutlich liegt es daran, dass sie, gerade weil sie weit von der nächsten Großstadt entfernt sind, selbst über Infrastruktur und Versorgungsangebote verfügen und daher innerhalb ihrer Region eine gewisse Anziehungskraft besitzen.”

Moderne Infrastrukturen sind nun einmal teuer – was aber nicht nur für soziale Infrastrukturen wie Schulen, Krankenhäuser, Kindertagesstätten, Polizei- und Rettungsstationen gilt, sondern auch für die Strukturen der modernen Wirtschaft: S-Bahnen, Flughäfen, Autobahnen usw. Was übrigens in der ganzen Studie nicht vorkommt: Wie wichtig dichte Mobilitätsangebote für die heutige Wirtschaft sind. Erwähnt wird aber beiläufig die eminente Rolle der Hochschulen und Universitäten. Nicht nur unsere Art des Lebens hat sich in den vergangenen 30 Jahren völlig verändert, auch die Art unseres Wirtschaftens. Immer mehr Arbeitsfelder sind entstanden, die eine technisch moderne Ausstattung und einen höheren Bildungsabschluss brauchen. Und immer mehr junge Menschen erwerben nicht nur das Abitur, sondern studieren auch wirklich. Und die Arbeitsplatzangebote für hochgebildete Menschen findet man nun einmal zu 90 Prozent nur in den Großstädten.

Die alte Flächenpolitik kann keiner bezahlen

Man kann die Klein- und Mittelstädte gar nicht technisch so aufrüsten, dass sie damit auch nur ansatzweise konkurrieren können – Dörfer schon gar nicht. Was zur zwangsläufigen Folge hat, dass sich innerhalb der Netzknoten und direkt an den verbindenden Mobilitätswegen die ganze Entwicklung verdichtet, während nicht in dieses Netz eingebundene Städte und Dörfer schlicht abgehängt werden und immer weiter an Bevölkerung verlieren.

“Während vor allem die größeren Städte von der steigenden Bereitschaft der jungen Menschen profitieren, sich nach der Schullaufbahn ein neues Zuhause zu suchen, bringt diese Entwicklung für viele kleinere Städte und Gemeinden herbe Verluste mit sich. Ab einer Gemeindegröße von weniger als 50.000 übersteigt im Mittel der Wegzug den Zuzug junger Erwachsener.”

Die Empfehlung der Studie, die ostdeutschen Bundesländer sollten alles tun, die zentralen Orte zu puschen, ist also zwingend. Sie sind die Netzknoten, von denen aus sich die neuen, stabilen Strukturen entwickeln und die vor allem auch im überregionalen Wettbewerb bestehen müssen und können. Denn: Ohne Zuzug gibt es in Ostdeutschland keine Bevölkerungsstabilisierung.

“Gerade die neuen Bundesländer brauchen Zentren, die sich wirtschaftlich wie demografisch dynamisch entwickeln. Nur wenn diese Hochschulen, Unternehmen, attraktiven Wohnraum und Kulturstätten bieten, können sie im nationalen und internationalen Wettbewerb bestehen und Fachkräfte aus dem In- und Ausland, aber auch Investoren anlocken. Jena, Leipzig oder Dresden bieten jungen Erwerbstätigen solch ein attraktives Umfeld und tragen maßgeblich dazu bei, dass die neuen Bundesländer keine Wanderungsverluste mehr verkraften müssen.”

Und so formuliert die Studie recht eindringlich: “Wie sich die neuen Bundesländer künftig entwickeln, wird entscheidend davon abhängen, ob diese Städte ihre Attraktivität erhalten, möglichst sogar weiter ausbauen und damit die Erfolge der Städtebauförderung der letzten Jahre verstetigen können.”

Und dieselben Mechanismen wirken auch im Westen und in jedem anderen Land der EU – und die Tragik wird dann sichtbar, wenn sich in einzelnen Regionen keine zentralen Wachstumskerne etablieren können. Dann beginnt dort auch der wirtschaftliche Niedergang. Die moderne Welt ist eine der Metropolkerne. Und die besseren Chancen im Wettbewerb haben jene Länder, die ihre Großstädte stärken und das Geld nicht mit der Gießkanne verplempern.

So können Sie die Berichterstattung der Leipziger Zeitung unterstützen:

Keine Kommentare bisher