Irgendwann könnte, wer eifrig am Ball bleibt, eine ganze Bibliothek mit eindrucksvollen Fotobänden aus dem Lehmstedt Verlag sein Eigen nennen. Ein kleiner Teil in den prächtigen Farben der letzten 20 Jahre, ein größerer Teil in beeindruckendem Schwarz-Weiß - die wohl umfangreichste Bibliothek der deutschen Spitzenfotografie des 20. Jahrhunderts. Zeitgeschichte zum Mitfiebern.

Anfangs begann Mark Lehmstedt seine Aufarbeitung mit einigen großen Namen der ostdeutschen Fotografie – Roger Melis und den Rössings zum Beispiel, weitete sie vorsichtig aus auf jene Fotografen, die eher abseits der offiziellen Politik unterwegs waren, nahm erste Bände von Vorkriegsfotografen mit auf und mit Fritz Eschen auch den ersten Berliner “Grenzgänger”. Jeder neue Bildband zeigte ein neues Stück jener Lebenswirklichkeit, wie sie für die Bewohner des geteilten Landes und insbesondere die Berliner tatsächlich erlebbar war. Nicht nur verblüffend weit weg von der offiziell erwünschten Bildersprache (auch gern mit den herrlichen Blicken hinter die Kulissen der offiziellen Aufmärsche), sondern so dicht am Gesehenen, dass Zeit auf einmal greifbar wird. In ihrer ganzen betörenden Gewalt und ihrer erschreckenden Nähe: Das Interieur der Bilder erzählt zwar von Szenen tief aus den 1960er, 1970er, 1980er Jahren – mitsamt der überall spürbaren Tristesse. Aber in den Augen der fotografierten Menschen spiegelt sich das Jetzt.

Ein Jetzt, das immer ist. Oder: fast immer. So fremd sind einem die Menschen, die da agieren, keineswegs. Im Gegenteil: Sie sind uns frappierend ähnlich.

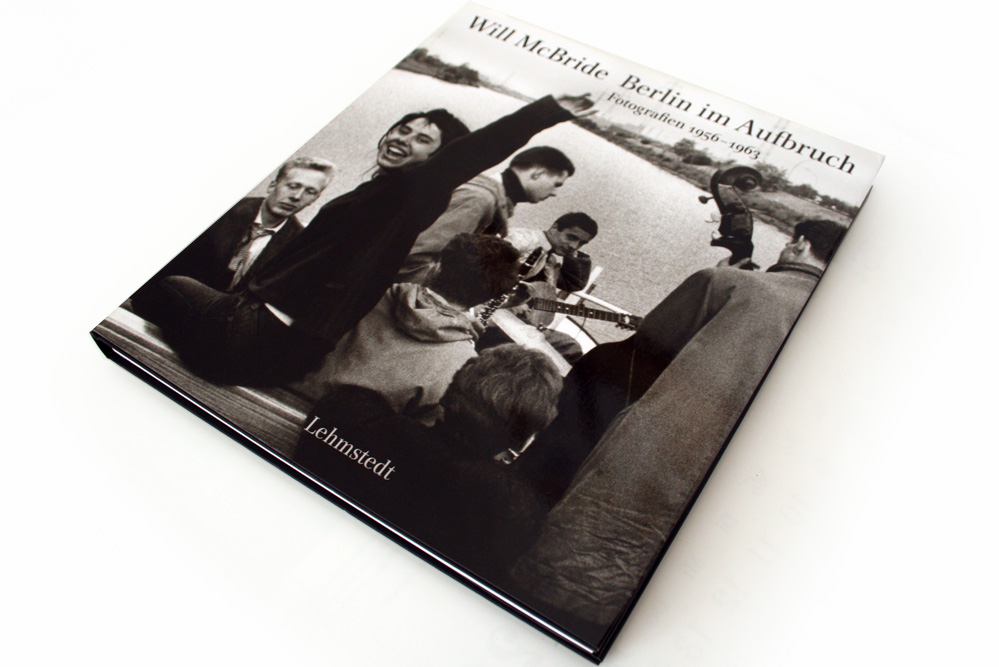

Das verblüfft auch an den Fotos von Will McBride, die Mathias Bertram, der Herausgeber, in diesem Band gesammelt hat. Entstanden zwischen 1956 und 1963, einer Zeit, die man gemeinhin als eine der finsteren in der jüngeren deutschen Geschichte ansieht – mit dem Ausbluten Ostdeutschlands, einer Verschärfung der ideologischen Auseinandersetzungen, Kubakrise und dem Bau der Berliner Mauer 1961.Eine Zeit, die der 1931 in St. Louis geborene Will McBride nicht ganz zufällig ausgerechnet in Berlin erlebte. Nach seinem Armeedienst blieb der junge Amerikaner ganz bewusst in Berlin, einer Stadt, die zwar schon geteilt war. Aber die Grenzen zwischen den Sektoren waren noch offen. Und in beiden Stadthälften herrschte Aufbruchstimmung. Es galt, die Trümmer eines wahnwitzigen Krieges zu beseitigen und “was Neues hinzubauen”. Das geschah in Ost und West mit ähnlichem Elan – nur mit verschiedenen Vorzeichen. 1955, als McBride dieses Berlin zu erkunden begann, waren die Trümmerhalden schon größtenteils beseitigt. Und Westberlin mauserte sich zu einer Enklave, in der das Leben brodelte, in der Demokratie nicht nur plakatiert wurde, sondern auch als Aufbruch und Experiment gelebt wurde.

Es muss ganz ähnlich gewesen sein wie 1989/1990 im gesamten Osten: Alles war möglich. Und das große Vorbild waren die USA. Es durfte wieder gefeiert und gelebt werden. Und insbesondere die jungen Berliner lebten die neue Freiheit. Viele Fotos, die McBride in dieser Zeit gemacht hat, entstanden direkt aus seinem eigenen Freundeskreis heraus. Das gab den Bildern nicht nur eine eigene, auch für damalige Zeitschriften, ungewohnte Ästhetik. McBride zeigte in Schwarz-Weiß auch erstmals ein völlig neues Lebensgefühl. Ein Lebensgefühl, wie wir es heute fast selbstverständlich mit Namen wie Salinger und Kerouac verbinden, mit Bebop, Jazz und dem aufkommenden Rock, mit Bill Haley und Elvis Presley.

Vor Zeiten. Alltag im Osten: Harald Hauswalds freundlicher Blick auf ein Land in Schwarzweiß

Stück für Stück erweitert der Lehmstedt Verlag …

Ferner Osten: Die letzten Jahre eines verschwindenden Landes in Kodak-Color

Es war einmal ein Land …

Berlin. Ecke Schönhauser: Der Prenzlauer Berg in Farbe, mit Neugier und dem Gefühl fürs Licht

Man merkt nicht, wie sie fehlen …

Im Kopf geht das sowieso nicht zusammen: Ein ganzes Zeitalter im Aufbruch, eine ganze Jugend, die sich eine völlig neue Kultur erschafft – und dann diese alten, steifnackigen Politiker der Zeit. Die McBride auch fotografiert hat. Seine Bildsprache kam bei den ebenso jungen Zeitschriften der Zeit bestens an, Zeitschriften wie “twen”, “Quick”, “Stern” … die damals so jung waren wie so vieles in der noch jungen (west-)deutschen Demokratie. Wenn man diese Bilder sieht, versteht man, warum die Berliner ihrem John F. Kennedy zujubelten und ihrem Willy Brandt.

Auch diese Politiker hat McBride fotografiert – aus nächster Nähe, weit weg von den üblichen ikonografischen Bildern.

Das ginge jetzt sicher auch noch mit heutigen Politikern, wenn Bildersprache in heutigen Medien nicht selbst wieder so erstarrt und auf Erwartungshaltungen fixiert wäre. Genau das aber war es, was McBride – der vor seinem Dienst in der Army auch Malerei, Illustration und Kunstgeschichte studiert hatte – mit seiner Art zu Fotografieren tat: Er brach erstarrte Bildmuster auf. Er ließ seine Objekte nicht posieren, wählte auch bewusst immer wieder den Blick von der Seitenlinie. Eindrucksvoll zu sehen bei einem Foto von den Berliner Filmfestspielen, auf dem eine Meute von Pressefotografen versucht, das übliche Standardfoto der Schauspielerin Lilli Palmer zu bekommen. McBride schaut von oben auf diese Szene – die Inszenierung wird sichtbar, die Stupidität des Promi-Bildes mit den gedrängt stehenden Fotografen ebenso.Diese Meuten aufs Übliche fixierter Fotografen gibt es noch heute. Da hat sich nichts geändert. Was auch von den Medien erzählt und ihren immer gleichen Inszenierungen dessen, was wichtig sein soll. Und es nicht wirklich ist. Die Ikonen wechseln und beginnen sich mit der Zeit immer mehr zu ähneln. Dafür gewinnen die Fotografien der wirklich sensiblen Fotografen, zu denen McBride natürlich gehört, mit der Zeit eine frappierende Lebendigkeit.

Vielleicht ist es gar nicht so überraschend, dass Will McBride sich 1972 praktisch von der Fotografie verabschiedete und sich stärker mit Plastik und Tafelmalerei beschäftigte. Im Grunde war ja mit dem Jahr 1968 das Ende der Beat-Ära angebrochen. Nicht nur Politik änderte sich, auch Medien veränderten ihre Sprache. 1971 war die Zeitschrift “twen”, die den westdeutschen Markt der Jugendzeitschriften revolutioniert hatte, eingestellt worden. Die Aufbruchzeiten waren auch in Westberlin vorbei und es sollte noch 20 Jahre dauern, bis etwas Vergleichbares von Neuem beginnen würde.

Da ging McBride lieber nach Italien.

Heute lebt er wieder in Berlin. Manchmal schließen sich so Kreise. Manchmal taucht so eine Stadt wie Berlin immer wieder – gegen alle Widrigkeiten – auf in jene Atmosphäre der rumorenden, lebendigen Weltstadt. Dass Berlin nun ausgerechnet in Deutschland liegt, spielt dabei natürlich eine Rolle. In diesem Deutschland, das nun seit über 100 Jahren changiert zwischen provinziellem Mief und dem Rumoren einer Moderne, die immer wieder unter die Räder einer verstörend kleinkarierten Politik gerät. Als hielte es dieses Völkchen nicht aus, die Lebendigkeit der Welt tatsächlich hereinzulassen.

![]()

Berlin im Aufbruch

Will McBride; Mathias Bertram, Lehmstedt Verlag 2013, 29,90 Euro

Das heutige Berlin ist jenem Berlin, wie es Will McBride vor 50 Jahren fotografierte, wieder erstaunlich ähnlich geworden. Auch wenn heute die Ruinen und Mauern fehlen, die Straßenkehrer mit ihren Blechkarren und die robusten alten Straßenbahnen. Aber das ist, wie man sieht, alles nur Kulisse. Die Kulissen ändern sich – die Menschen aber, die sich darin tummeln, sind wie zeitlos. Zeitlos jung, zeitlos alt. Die Szene, die McBride gerade abgelichtet hat, könnte einfach so weitergehen, wenn der Regisseur hinter der Kamera einfach “Go!” sagt. Oder: “Macht weiter, Leute”.

Wieder ein Fotograf, der entdeckt werden darf. Und die erste umfassende Sammlung von McBride-Fotos in einem Band. Für alle, die sich gern vergewissern wollen, wie jung auch die heute Alten einmal gewesen sind, als sie sich noch trauten, jung zu sein.

Oder auch: Wieder so ein Bildband wie aus einem anderen Land, das es so nie gegeben haben darf, wenn man den griesgrämigen Geschichtsbüchern glauben dürfte. Darf man aber nicht. Auch dieser Fotoband ist ein Beweis dafür.

Empfohlen auf LZ

So können Sie die Berichterstattung der Leipziger Zeitung unterstützen:

Keine Kommentare bisher