Thomas Nabert, Geschäftsführer von Pro Leipzig, versprach nicht zu viel bei der Buchpremiere am 13. Dezember: Der Autor konnte dieses Thema nur ganz, ganz kurz anreißen. 90, 95 Prozent dessen, was Michael Liebmann über das legendäre Brandvorwerk herausbekommen hat, konnten nicht einmal angedeutet werden. In einjähriger Archivrecherche hat Liebmann Material für ein Buch gesammelt, das Maßstäbe setzt. Selbst für Pro Leipzig.

Denn dort befasst man sich zwar seit über 20 Jahren intensiv mit Leipziger Stadtteilgeschichte, hat über 250 Titel veröffentlicht. Aber so tiefgründig hat sich auch bei Pro Leipzig noch niemand mit einem einzigen Ortsteil beschäftigt. Schon gar nicht mit so einem. Eigentlich erinnert heute nur noch die Brandvorwerkstraße an das legendäre Vorwerk, das vor etwas mehr als 100 Jahren endgültig aus dem Stadtbild verschwand. Da und dort haben nur einige Legenden überlebt, die sich um diesen einst beliebten Ausflugsort der Leipziger ranken. Aber selbst eine Kurzbefragung des 2008 wieder in seine geliebte Südvorstadt zurückgekehrten Autors unter den Passanten im Ort zeigte: Nicht einmal jeder zehnte kann überhaupt noch etwas mit dem Begriff anfangen.

Was Liebmann dann bei seinen Recherchen in alten Ratsakten herausfand, ist mehr als die Geschichte eines “vergessenen Ortes”, wie es auf dem Titel steht. Immerhin stecken hier mindestens 2.500 Jahre Siedlungsgeschichte. Als hier vor 130 Jahren das Neubaugeschehen in Schwung kam, stießen Bauarbeiter auf einen Grabfund aus der Eisenzeit. Eher ein Zufallsfund, denn eine systematische Untersuchung des Baugrundes auf alte Siedlungsspuren hin gab es Ende des 19. Jahrhunderts noch nicht. Deswegen klafft dann ein gewaltiges Loch bis zu den ersten Spuren in den Leipziger Akten. Der slawische Weiler Lusitz taucht dann als eines der Güter 1241 erstmals auf, die dem neu gegründeten Nonnenkloster St. Georg gestiftet wurden. Was dann einen Großteil seiner verwickelten Geschichte bis 1863 erklärt.

Nach der Säkularisierung des Klosters mit der Reformation fiel die Gemarkung wieder an den sächsischen Landesherrn, Leipzig konnte sie für sich erwerben – änderte aber an den Rechtsverhältnissen nichts. Oder wollte es nicht. Das slawische Dorf war irgendwann im 15. Jahrhundert wüst gefallen, also auch keine eigenständige Gemeinde. Wer das Vorwerk (oder Teile desselben) künftig erwarb, wurde damit lediglich belehnt. Was den Besitzern über Jahrhunderte viel Gestaltungsspielraum gab.Der erste, der die Chancen des Gutes sah, war der städtische Schuldschreiber Valentin Berger, der im Grunde die Arbeit des zuständigen Ratsherren Dr. Ludwig Fachs beim Erwerb der Klostergüter durch die Stadt übernommen hatte. Er war ab 1543 auch für die Verwaltungsgeschäfte zuständig und erarbeitete sich dadurch augenscheinlich den Spitznamen “Spieß”, was zumindest einige Spaziergänger im Leipziger Auwald stutzig machen dürfte – denn auf ihn gehen Flurnamen wie Spießgraben, Spießteich und Spießbrücke zurück. Auf älteren Karten findet man sie alle noch.

Valentin Berger aber war freilich auch der Erste, der erleben durfte, wie argwöhnisch der Lehnsherr, die Stadt Leipzig, auf seine Rechte in der Lusitzer Flur achtete. Bei ihm ging es um das Recht zur Schafhaltung. Und die Sturheit des Magistrats sorgte ziemlich schnell dafür, dass sein Abenteuer kläglich zu Ende ging.

Da Michael Liebmann seine Fakten fast alle aus den alten Ratsakten hat, kommen natürlich die Streitfälle, mit denen sich der Rat befasste, besonders scharf ins Bild. Vieles, was die erfolgreichen Seiten des Vorwerkes zeigen könnte, ist dort natürlich nicht überliefert. Nur da und dort lassen erwähnte Summen in den Streitfällen ahnen, dass die Lusitzer Flur eine fruchtbare war und kluge Besitzer damit durchaus richtig gutes Geld verdienen konnten. Oft genug waren es Leipziger Honoratioren, die hier eine gute Geldanlage sahen – manche freilich scheinen sich auch, ganz wie moderne Workaholics, völlig verausgabt zu haben und starben früh, so dass die Verwaltung des Gutes oft genug in den Händen ihrer Witwen bzw. derer Vormünder lag. So gibt es auch ein eindrucksvolles Kapitel, in dem sich Liebmann mit der eingeschränkten Macht der Bürgerfrauen in der Neuzeit beschäftigt – und ebenfalls an etlichen Stellen überhaupt mit der Rolle der Frau und der wirtschaftlichen Grundlage des Konstrukts Ehe, die von modernen Familienministerinnen augenscheinlich nicht mal mehr begriffen wird.

Buchpremiere fast am richtigen Ort: Wo ist denn hier das Brandvorwerk?

Wein Galerie Leipzig, Dufourstraße 28 …

Zeitenumbrüche in einer Bilderflut: Möckern und Wahren in alten Ansichtskarten

Kaum ein Medium hat den Wandel Leipzigs …

Connewitz in alten Ansichtskarten: Ein Ortsteil mit Ausflugsfreuden und Fußgängerflair

Man dreht sich um und schaut …

Sehr eindrucksvoll schildert er das am Schicksal der Sibylla Helena Thomas, deren Schicksal mit der Brandbäckerei auf dem Brandvorwerk verbunden ist und für die der frühe Tod ihres Mannes zum tragischen Verhängnis wurde. Depressionen und Trauer konnte sich eine Witwe im 18. Jahrhundert nicht wirklich leisten.

Auch wie das Vorwerk im 16. Jahrhundert zu seinem Namen Brandvorwerk kam, schildert Liebmann sehr eindrucksvoll, nimmt den Leser auch gleich noch mit in die Geschichte der Calvinistenunruhen in Leipzig. Nicht das einzige Kapitel, in dem er anschaulich zeigen kann, wie eng verquickt die Geschichte des Vorwerks mit der Geschichte von Stadt und Land war. Immerhin lag das Gut ja nicht nur für die Georgsnonnen quasi vor der Haustür – die übrigens den ersten Pleißemühlgraben im 13. Jahrhundert bauten, weil ihnen die alte Lusitzer Mühle zu weit entfernt von der Stadt lag. Viel profitabler war dann die neue Mühle am Pleißegraben dicht am Nonnenkloster – die bekannte Nonnenmühle.

Selbst auf dieser Ebene kommen Stadt- und Vorwerksgeschichte immer wieder zusammen. Und das schon lange vor jenem 19. Jahrhundert, als auch das Land Sachsen feststellte, dass mittelalterliche Lehnverhältnisse in einem modernen Land nichts zu suchen hatten. Schon 1834 wurde Leipzig deshalb aufgefordert, seine Verhältnisse in den Vorwerken zu ordnen – neben dem Brandvorwerk betraf das unter anderem auch Schleußig und das Pfaffendorf. Und während Schleußig ziemlich schnell einen eigenen Gemeindestatus erhielt, spielte der Rat der Stadt beim Brandvorwerk auf Zeit, verzögerte die Klärung am Ende praktisch um 30 Jahre, was die Bewohner des Vorwerks zwangsläufig an den Rand ihrer wirtschaftlichen Existenz brachte. Was aber auch die Entwicklung der Stadt Leipzig im Süden lange verzögerte.Aber auch das arbeitet Liebmann genau heraus: dass es bei allen Konflikten zwischen Rat und Vorwerk praktisch immer um wirtschaftliche Fragen ging. Ein Gipfelpunkt dieser Auseinandersetzung war die Prozessflut, die die Leipziger Bäckerinnung um 1843 gegen den Bäckermeister Luis Dünkler anstrengte, weil sie ihn da draußen auf dem Vorwerk als bedrohliche Konkurrenz zum eigenen Brötchen-Geschäft sah.

Prozessakten ergeben, wenn man sie wie Michael Liebmann liest, ein erstaunliches Bild der Zeit. Und auch die große Wende im Jahr 1863 ist in Prozess- und Planungsakten überliefert. Denn da hatten moderne Unternehmertypen wie Bernhard Hüffer die Möglichkeiten des Ortes für sich entdeckt und machten Druck. In der Leipziger Stadtgeschichte ist Hüffer im Grunde mit Carl Heine auf einer Stufe zu sehen. Was Heine für den Leipziger Westen war, war Hüffer für den Leipziger Süden (in Schleußig kooperierten die beiden sogar). Hüffer brachte die Stadt 1863 mit einem eigenen Straßenplan für das Brandvorwerk unter Druck, den die sturen Ratsherren nicht mehr ignorieren konnten, denn mittlerweile war die Bautätigkeit der wachsenden Stadt auch in die Petersvorstadt vorgedrungen und hatte die gerade erst 1856 wieder einmal festgenagelte Stadtgrenze in Höhe der heutigen Körnerstraße erreicht. Das Brandvorwerk hatte man absichtlich extra draußen gelassen, dafür extra noch ein neues Zollhaus am Ausgang der Zeitzer Straße errichtet – da drin findet man heute das “Killywilly”. Was Liebmann natürlich auch erzählt. Denn vom Brandvorwerk aus begann so tatsächlich auch die Entwicklung der Südvorstadt, deren westlicher Teil komplett auf einstiger Lusitzer Flur liegt.

Mit einem 1866 verabschiedeten Generalbebauungsplan übernahm die Stadt dann tatsächlich die Regie bei dieser Entwicklung. Doch die wirklichen Motoren auch beim Bau der Südvorstadt waren weiterhin private Unternehmen. Und es war auch das Ringen der Stadt um grüne Inseln im entstehenden Häusermeer, die den Südvorstädtern am Ende – neben den grünen Plätzen – auch vier prächtige breite Allen verschafften. Die man heute kaum mehr erkennt, weil auf dem für Reiter vorgesehenen Mittelstreifen die Autos parken.

![]()

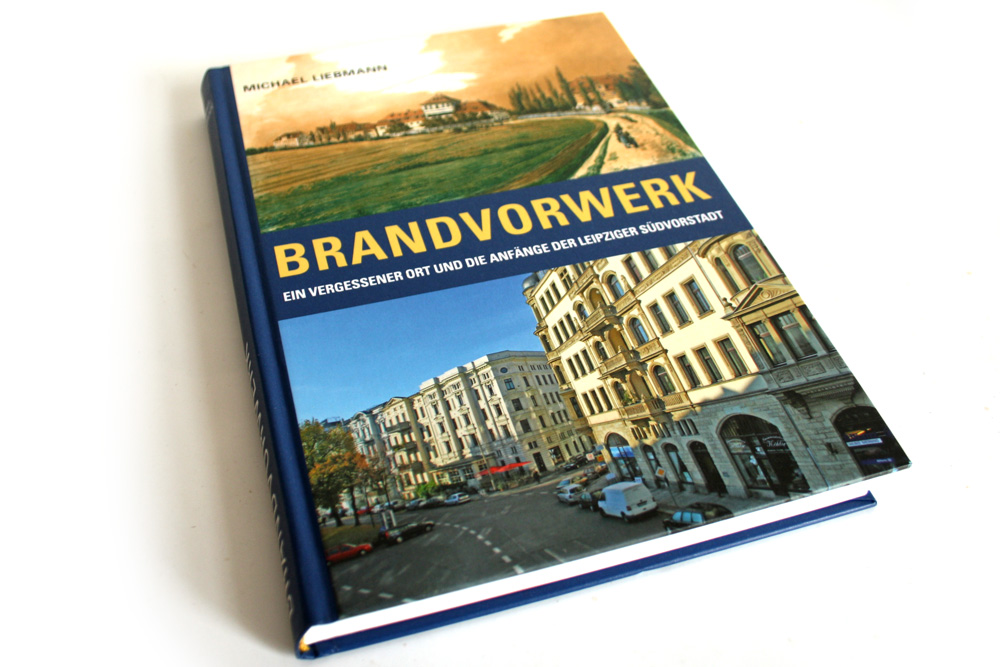

Brandvorwerk

Michael Liebmann, Pro Leipzig 2012, 17,00 Euro

Liebmann hat eigentlich mit dieser ganz persönlichen Recherche zu einem Thema, das ihm einfach wichtig war, ein Buch vorgelegt, das vorbildlich sein könnte für weitere Projekte. Bis hin zu allen Publikationen, die (vielleicht) zum Stadtjubiläum 2015 zustande kommen. Denn wie kein anderer hat er darauf verzichtet, das eh schon Bekannte aus der Sekundär- und Tertiärliteratur einfach abzuschreiben. Er hat sich mit den Originalquellen beschäftigt, hat auch die Mitarbeiter der diversen Archive auf Trab gehalten. Aber wer sonst sollte das tun, wenn nicht so ein neugieriger Mensch aus der Südvorstadt, der sich mit Hörensagen einfach nicht zufrieden geben will?

Das Buch setzt Maßstäbe. Und auch wenn es so sehr viele Bilder zum alten Brandvorwerk nicht gibt, ist es sein Geld locker wert. Wer sich auf dieses faktenreiche Geschichtsbuch einlässt, merkt es bald selbst: Hier wird ihm wirklich was geboten.

Und Kaffee und Kuchen bekommt man ja selbst am historischen Ort noch. Da, wo bis ins 19. Jahrhundert die alte Brandbäckerei stand, lädt heute das Café Grundmann ein.

Empfohlen auf LZ

So können Sie die Berichterstattung der Leipziger Zeitung unterstützen:

Keine Kommentare bisher