Ja, wie denn nun? Ist das nun eine revolutionäre Ausstellung zur 1.000-jährigen Leipziger Stadtgeschichte oder nicht? Gibt's was Neues zu sehen oder ist es nur der alte Klumpatsch aus Wustmanns Zeiten? - Wer große Schatzfunde und sensationelle Neudatierungen erwartet, wird natürlich enttäuscht sein. Der Begleitband nimmt mit in die wissenschaftliche Puzzle-Arbeit auf 1.000-jährigem Grund.

Es ist nicht nur ein Katalog geworden, obwohl einige Ausstellungsstücke der Ausstellung “1015. Leipzig von Anfang an” auf einzelnen Seiten besonders gewürdigt werden. Es ist auch nicht der in der Ausstellung angekündigte Stadtrundgang zu den aufregendsten Ausgrabungsstätten der vergangenen 23 Jahre. Denn die sind natürlich ein Herzstück der Ausstellung und auch der Auseinandersetzung um fast alle Fragen, die zur frühen Leipziger Stadtgeschichte bis heute offen sind. Selbst in den Köpfen der Forscher.

Wer die in diesem Band enthaltenen Texte zur Ersterwähnung, zur frühen Besiedlung, zur Stadtgründung und den Lebensverhältnissen in der frühen Stadt liest, merkt das ziemlich schnell. 38 Autoren haben Texte beigetragen zu diesem Band. Und lange gültige Thesen, die die einen Autoren noch immer benutzen, als wären sie seit Ewigkeiten wissenschaftlich gesichert, fegen andere Autoren einfach mal vom Tisch. Am liebsten tut es der Chef der Leipziger Ausgrabungen, der Landesarchäologe Thomas Westphalen. 200 Ausgrabungen im Leipziger Stadtgebiet hat er seit 1992 betreut. Manche dieser Ausgrabungen wurden zu spektakulären Medienereignissen – wie die auf dem Thomaskirchhof (wo Spuren des Thomasklosters zum Vorschein kamen), auf dem Wilhelm-Leuschner-Platz (Petersvorstadt) oder dem Augustusplatz (Grimmaische Vorstadt).

Da kennt der Archäologe nichts: Wenn die faktischen Befunde im Erdreich nicht zu den erzählten Legenden passen, sind die Legenden reif für den Papierkorb. Zu diesen Legenden gehören noch immer die Behauptungen, die alte Burg “urbe libzi” sei der Ursprung der Stadt und der Richard-Wagner-Platz der alte Kreuzungspunkt der Handelswege. Letzteres lässt sich mit nichts belegen. Und der erste Fakt wurde deutlich, als die Archäologen den alten Graben, der einst den Burgward Leipzig umgab, auf der Grabungsstelle “Hainspitze” wiederfanden. Nicht nur machte der Graben erstmals deutlich, wie groß der Siedlungsbereich innerhalb des Grabens tatsächlich war – 4 Hektar, was dieses frühe Leipzig auch für die alte Mark Merseburg / Mark Meißen zu einer großen Siedlung macht. Westphalen: “Eigentlich zu einer richtigen Stadt für ihre Zeit.”

Nur ohne Stadtrecht. Das gab’s erst irgendwann zwischen 1156 und 1170. Und das auch erst für die neue Stadt, die östlich der alten Burg entstand. Einige Autoren sprechen auch von mehreren möglichen Siedlungskernen außerhalb der Burgwardssiedlung. Aber da begeben sie sich wieder auf höllisches Glatteis, denn archäologisch sind solche nicht nachgewiesen. Das betrifft auch die immer wieder herbeigeredete mögliche Siedlung um die alte Peterskirche herum, die einige Autoren immernoch zur ursprünglichen, 1017 von Thietmar von Merseburg erwähnten ersten Leipziger Kirche machen wollen.

Dass die Leipziger schon deutlich vor 1165 außerhalb der Siedlung auf dem späteren Matthäikirchhof siedelten, schließen Thomas Westphalen und seine Mitarbeiter aus der Verfüllung des alten Grabens, der spätestens im Jahr 1110 schon verfüllt war. Davon erzählt ein Pfosten, der in diese Füllschicht gehauen worden war. Damit rückt die Neuparzellierung der Stadt für den Landesarchäologen in die ersten Jahrzehnte des 12. Jahrhunderts. Es mag der trockene Forscherstil des Autors sein, aber so mancher Satz wirkt bei ihm auch wie eine grimmige Zurückweisung der immer gleichen unbelegten Behauptungen zur Stadtgeschichte: “Nicht bestätigt wurde die Annahme, eine frühe Peterskirche habe als ältere Siedlungskirche unmittelbar südlich des Peterstores gelegen. Die großflächigen Grabungen in der Petersvorstadt brachten keine Hinweise auf eine Siedlung des 11. Jahrhunderts.”

Die Gründung der (neuen) Stadt Leipzig spielte sich also eindeutig östlich des alten Burgwardsitzes ab, den man sich nach wie vor eher als ein Bauensemble in Holz, Lehm und Stroh vorstellen muss. auch wenn Herbert Küas hier auf die gewaltigen Fundamente eines Steinturmes stieß. Der gehört eher ins 13. Jahrhundert. Stein war selten im frühen Leipzig. Die ersten Steingebäude, die die Leipziger bauten, waren die Nikolaikirche und die Thomaskirche. Der ganze Rest der Stadt war bis ins 15. Jahrhundert hinein aus Fachwerk gebaut. Die Häuser waren meistens nur ein-, zweistöckig, hinter den Häusern lagen Brunnen, Latrinen, Wirtschaftsgebäude. Am Matthäikirchhof wurden halbermeterhohe Schichten mit Pferdemist gefunden – Hinweis darauf, dass Pferdeställe im frühen Leipzig normal waren. Aber auch Kühe, Schweine, Gänse und Hühner wurden innerhalb der Stadt gehalten. Die ansässigen Metzger hatten alle Hände voll zu tun. Die meisten Gehöfte hatten wohl auch eigene Gärten.

Erst ein verheerender Stadtbrand um 1420, der den Norden der Stadt komplett zerstörte, brachte die Leipziger Hausbesitzer zum Umdenken. Neben den Brandspuren der seinerzeit abgefackelten Fachwerkhäuser fanden die Archäologen Teile der frühen gemauerten Gewölbekeller. Dass es trotzdem Jahrhunderte dauerte, bis die Stadt wirklich aus Stein bestand, lag wohl auch daran, dass Steine als Baumaterial in der näheren Umgebung nicht zur Verfügung standen. Man musste Ziegel brennen aus dem Lehm der Elsteraue – die Stadt betrieb auch entsprechende Lehmgruben und Ziegeleien, die aber oft genug nicht den wachsenden Bedarf deckten. Erst recht nicht, als der zunehmende Mauerbau für die Befestigung der Stadt die Kontingente verschlang. Die Verteidigung der zunehmend reicher werdenden Stadt ging vor.

Natürlich gibt es auch Beiträge, die sich mit der ganz frühen Siedlungsgeschichte beschäftigen und der Frage, warum ausgerechnet auf dem Sporn des späteren Matthäikirchhofs die erste Siedlung entstand. Aber darauf haben mittlerweile Geologen wohl die besten Antworten gefunden: An dieser Stelle konnte der Übergang über die Parthe am besten kontrolliert werden. Und er lag trocken: 5 Meter über der Sohle der Parthe. Wobei die Frage offen bleibt, ob es nicht doch eine frühere slawische Siedlung in Höhe der Humboldtstraße gab. Funde deuten darauf hin.

Streitfall war auch immer die Lage des alten kurfürstlichen Schlosses, das auch Enno Bünz, der die Materie eigentlich bestens kennt, immer wieder Pleißenburg nennt, obwohl der Name Pleißenburg erst für den Neubau unter Hieronymus Lotter nachweisbar ist. Als die Archäologen für eine neue Tiefgarage auch mal den Burgplatz aufgraben durften, hätten sie gern auch Spuren des alten Schlosses gefunden, das auf den Stadtansichten von 1537 und 1547 noch zu sehen ist (auch zur Stadtansicht von 1537 schwenkt das Stadtgeschichtliche Museum jetzt um, das noch 2006 aus fester Überzeugung drucken ließ, es sei eine Ansicht von Nordwesten. Es ist aber – wie die von 1547 – eine von Südosten). Gefunden haben sie einen möglichen Burggraben an der Lotterstraße.

Die Rekonstruktion, die Helge Svenshorn vornimmt, verortet das alte, im 13. Jahrhundert angelegte Schloss in einem Dreieck, das vor allem den Burgplatz selbst einschließt. Da, wo heute der Rathausturm steht, vermutet er den Standort des Turmes, der damals an der Südwestecke der Stadt stand. Das alte kurfürstliche Schloss lag also nicht da, wo die Pleißenburg stand, sondern eher “dahinter”.

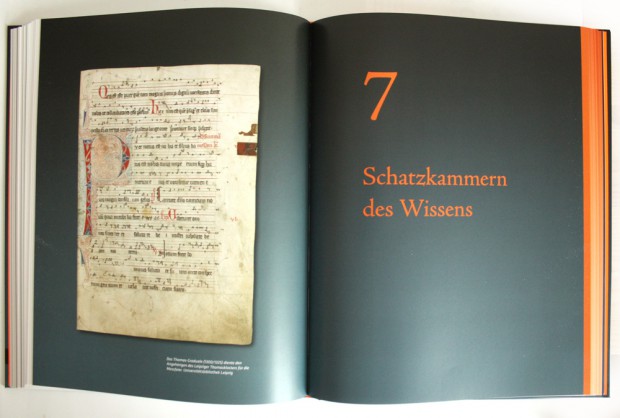

In zehn Kapiteln versucht der Band deutlich zu machen, aus welchen Puzzle-Steinen sich die Stadtgeschichte zusammensetzt und wie schwer es oft genug ist, aussagekräftige Hinweise zur frühen Stadtverwaltung, zu Kirchen, Klöstern und Rechtsbeziehungen zu finden. Die Ereignisse um den Aufstand von 1216 (der die Stadt Leipzig tatsächlich erst ins Licht der Geschichte rückte), sind nur aus den Pegauer Annalen bekannt. Und man spürt die Enttäuschung der Forscher über die dünne Quellenlage. Denn wenn Leipzig sich schon ab 1110 zur Stadt mauserte, dann ist das wirklich die erste Stadtgründung in der Mark Meißen, die dann spätestens um 1150 schon ein für die Zeit rasantes Tempo angenommen haben muss. Denn die Bürger, die da 1215 Dietrich den Bedrängten herausforderten, mussten schon über einiges Selbstbewusstsein verfügt haben. Über einen gewissen Wohlstand wohl auch.

Der Band nimmt den Leser also mit in die durchaus teilweise noch offenen Diskussionen der Forscher, zeigt aber auch, wie gerade der Alltag in der Stadt durch die Ausgrabungen mittlerweile recht plastisch beschrieben werden kann. Einige Themen – wie die Gestalt der frühen Nikolaikirche – werden recht intensiv diskutiert. Bis hin zu jenen Stadtansichten von 1537 und 1547, die eben schon eine voll ausgebaute mittelalterliche Stadt mit ihren Wehranlagen zeigen. Und was die Ansicht von 1537 so besonders “unübersichtlich” macht, ist die schlichte Tatsache, dass noch eine komplette Vorstadt – die Petersvorstadt – vor der Stadt steht, die 1547 fehlt, weil sie im Schmalkaldischen Krieg für ein besseres Schussfeld einfach abgebrochen wurde.

Man hat also einen gewissen aktuellen Stand der fassbaren Stadtgeschichte. Und die Entwicklung, die da zwischen 1015 und 1547 vor sich ging – wird wieder etwas greifbarer. Was nicht alle Fragen klärt. Aber ein paar alte Legenden vielleicht endlich zum Altpapier schafft.

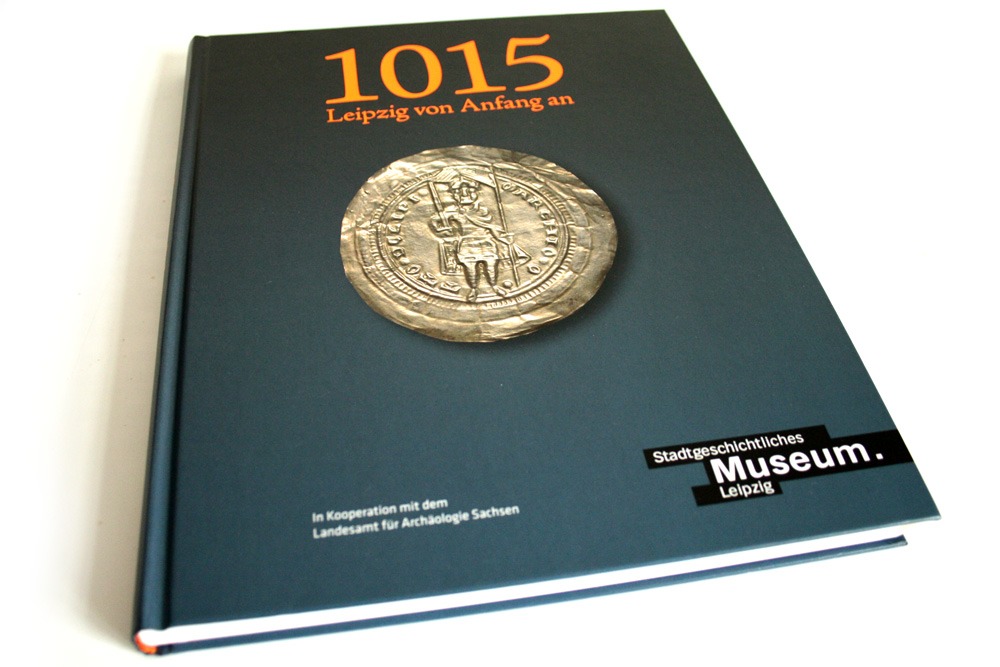

Volker Rodekamp, Regina Smolnik (Hrsg.) “1015. Leipzig von Anfang an”, Stadtgeschichtliches Museum Leipzig, Leipzig 2015

So können Sie die Berichterstattung der Leipziger Zeitung unterstützen:

Keine Kommentare bisher