Wer, wenn nicht John Eliot Gardiner hätte so ein Buch über Johann Sebastian Bach schreiben können? Der ambitionierteste Dirigent der Gegenwart, der sich seit einem halben Jahrhundert mit der Musik des Barock beschäftigt. Da kommt man an Bach nicht vorbei. Erst recht nicht, wenn man so ein Wagnis eingeht wie Gardiner und seine Musiker, als sie 2000 eine regelrechte Bach-Odyssee durch Europa starteten.

Jede Woche musizierten sie in einer anderen Kirche, erweckten jedes Mal eine andere Bach-Kantate zum Leben und schufen damit experimentell nach, wie Bach einst seine zwei gewaltigen Kantaten-Zyklen schuf, wie die damaligen Leipziger Musiker und Sänger Woche für Woche vor einer neuen Herausforderung standen und vor allem – was mit den Ausführenden während der Einstudierung und der Vorführung geschah. Denn seit sich Gardiner seit den 1960er Jahren mit den ursprünglichen Aufführungspraktiken der Musik in der Barockzeit beschäftigte, war ihm nur zu bewusst, wie sehr moderne Aufführungen und moderne Instrumente die ursprünglichen Intentionen überdecken. Das ist jetzt nicht mehr neu. Die Ansätze Gardiners sind mittlerweile fester Bestandteil moderner Beschäftigung mit barocker Musik geworden. Ambitionierte Musiker haben die ursprünglichen Instrumente zu neuem Leben erweckt. Gardiners Neueinspielungen berühmter Bach-Stücke sind berühmt.

Aber diese Odyssee von 2000 hat bei Gardiner auch noch etwas Anderes ausgelöst – ein gewisses Unbehagen, was die üblichen Geschichten und Legenden über Johann Sebastian Bach betrifft. Neben Luther gehört Bach ja zu den Berühmtheiten der deutschen Geschichte, die weit nach ihrem Tod regelrecht glorifiziert wurden und für einen Nationalismus instrumentalisiert, mit dem sie alle beide nichts zu tun hatten. Das 19. und 20. Jahrhundert waren voller Einvernahmen des berühmten Thomaskantors für die widersprüchlichsten ideologischen Legenden. Und auch die Gegenwart ist nicht frei davon, den Mann von Haußmanns Bach-Porträt von 1746/1749 zu glorifizieren. Das Bild des 61-jährigen Mannes mit dem Notenblatt in der Hand hat sich eingebrannt. Seine Gesichtszüge sind am von Carl Seffner geschaffenen Bachdenkmal auf dem Thomaskirchhof zu sehen.

Das Haußmann-Bild findet man auch in einer der drei Bilderstrecken im Buch. Aber ganz am Ende seiner langen Reise durch Bachs Leben benennt Gardiner in einer Fußnote das Bach-Bild, das er tatsächlich vor Augen hat, wenn er diesen Mann beschreibt, der die Musik revolutioniert hat wie kein zweiter. Es ist ein just ebenfalls im Jahr 2000 aufgetauchtes Porträt, das Bach im Jahr 1733 zeigt – deutlich jünger, deutlich energischer. Ein Mann in seinen besten Jahren, der weiß, was er kann, der aber auch fordert, was er haben will und der sich in diesem Jahr vor allem auch um einen möglichen Sprung an den Hof nach Dresden bemüht. Noch ist sein Augenlicht nicht getrübt, noch scheint er nicht unter den möglichen Folgen einer Diabetes zu leiden. Noch hat er sich mit der unbehaglichen Stellung in Leipzig nicht abgefunden und kann sich noch einmal einen Ortswechsel und ein neues Schaffensfeld für seinen unbändigen Schöpferdrang vorstellen.

Ein Vergleich der beiden Porträts von 1733 und 1746 zeigt, dass das sogenannte Weydenhammer-Porträt mit hoher Wahrscheinlichkeit Johann Sebastian Bach zeigt und wahrscheinlich auch aus Haußmanns Werkstatt kommt, der damals der Ratsmaler in Leipzig war.

Und Gardiner geht es ja genau darum, dieses Bild des alten, gemütlichen Bach aus den Köpfen der Leser zu treiben. Es erzeugt falsche Vorstellungen von diesem Sprössling aus der großen Thüringer Bachfamilie. Und wahrscheinlich hat es auch viele der üblichen Bachlegenden gefärbt, den Mann fast zu einem Heiligen gemacht, der er nie war.

Wäre er ein Heiliger gewesen, er wäre heute so vergessen, dass kein Hahn mehr nach ihm krähen würde.

Aber das war er zum Glück nicht, konnte er nie werden. Dazu war schon die Jugend des 1685 in Eisenach Geborenen zu sehr von Tragik und Konflikten überschattet. Früh verlor Bach seine Eltern. Und es spricht viel dafür, dass der Verlust den Jungen völlig aus der Bahn warf und erst die Aufnahme bei seinem musikalisch begabten Bruder Johann Christoph in Ohrdruf wieder eine Linie in sein Leben gebracht hat. Nur huscht Gardiner über all diese fragmentarischen Zeugnisse aus Bachs Jugendzeit nicht hinweg, sondern versucht zu begreifen, wie der Heranwachsende sich in den prekären Zuständen seines Lebens zurechtfand, welche Rolle aber auch zum Beispiel sein musikalischer Bruder spielte, ihm den Weg zu eröffnen, der ihn am Ende in Leipzig landen ließ.

Natürlich nach all den heute so berühmten Zwischenstationen, die oft genug in Missstimmung endeten – wie auch das Engagement 1708 bis 1717 in Weimar, über das so wenig bekannt ist, obwohl das neun prägende Jahre waren, in denen Bach die Basis legte für sein ungeheures Werk. Berühmt ist diese Station in Bachs Leben ja ausgerechnet durch die letzte unpassende Szene, die den „halsstarrigen“ Musiker vier Wochen lang in Arrest sieht. Für Gardiner eines der vielen Ereignisse, die zeigen, wie renitent Bach werden konnte gegen die vorgesetzte Obrigkeit – in diesem Fall von Herzog Wilhelm Ernst. Für einen Bediensteten am Hofe war das seinerzeit nicht vorstellbar, dass einer sich so aufmüpfig den Anweisungen des Vorgesetzten widersetzte. Hier ist sein späteres, jahrzehntelanges Zerwürfnis mit dem Leipziger Rat schon vorweggenommen.

Geschmeidig war dieser Bach nicht. Dass er ein Musiker war, der sein Geld wert war, hatte er schon in Arnstadt und Mühlhausen demonstriert. Und auch dort hatte er sich schon anders benommen, als man das von Organisten und Kantoren in dieser Zeit erwartete. Dass gehört zum Stolz dieses Mannes, der im Porträt von 1733 sichtbar wird: Dass er wirklich wusste, was in ihm steckte – und dass er es auch umsetzen wollte mit guten Orchestern und vor einem Publikum, das zuhören konnte. Und dazu ging er weit über das hinaus, was in seinem Amt von ihm verlangt wurde.

Der Streit mit dem Leipziger Rat resultiert zwar – wenn man nur die Ratsakten betrachtet – aus seiner Renitenz und seiner Weigerung, seinen Schulmeisterpflichten in der Thomasschule nachzukommen. Aber wenn man dann Gardiners Reise durch Bachs enormes Schaffenspensum gerade in den ersten Leipziger Jahren folgt, wird deutlich, dass dieser Mann in Wirklichkeit mehr gemacht hat, als von ihm verlangt wurde. Und dass er die Leipziger Stelle vor allem auch deswegen angenommen hatte, weil er glaubte, genau das hier umsetzen zu können, was ihn vorantrieb – auch noch mit einem der besten Knabenchöre, die in Deutschland zu finden waren.

Dumm nur, dass der Leipziger Rat gerade beschlossen hatte, den Thomanerchor zurückzufahren und mehr Thomasschüler aufzunehmen, die keine musikalischen Voraussetzungen mitbrachten. Und trotzdem – so stellt Gardiner letztendlich fest – war Bach dennoch zwangsläufig in Leipzig gelandet. Nur hier existierte für einen kurzen historischen Augenblick die Gelegenheit, dieses Riesenwerk im Geiste des lodernden Luthertums zu schaffen. Gerade der Streit mit Rektoren, Klerus und Rat macht deutlich, dass dieser Bach gerade noch rechtzeitig kam, um überhaupt noch in einer von orthodoxem Luthertum geprägten Kirchenlandschaft komponieren und musizieren zu können. Denn während die amtlichen Perückenträger bekrittelten, dass er die alten Sitten und Normen verletzte, gärte gerade in diesem Leipzig schon die frühe Aufklärung, die dafür sorgen würde, dass auch die alte Gläubigkeit aus den Kirchen verschwinden würde.

Und Bach war in einem tiefgläubigen Luthertum aufgewachsen. Deswegen haben ihn spätere Legenden auch gleich mal zum „Apostel“ erklärt. Was er auch nicht war. Im Gegenteil. Wenn man diesen Legenden auf den Leim geht, verpasst man den ganzen widersprüchlichen Charakter dieses Mannes, der sein Leben lang mit den Grenzen haderte, die ihm gesetzt wurden.

Was jeder versteht, der so eine Mission in sich trägt: Da bietet man einer Stadt wie diesem kleinen konservativen und zutiefst provinziellen Leipzig eine Musik an, die die Zuversicht in Gott und die Freude am Leben auf eine Weise feiert, wie das zuvor keine Kirchenmusik getan hat – und dann kommen die Perückenträger und mäkeln an Bachs Auftreten, seiner Widerborstigkeit und seinen scheinbar vernachlässigten Pflichten in der Thomasschule herum. Dabei zeigt Gardiner sehr anschaulich, was für ein Riesenpensum sich dieser Bach aufgeladen hat und dass er sehr wahrscheinlich keine Stunde Müßiggang hatte.

Dumm nur, dass er so ungern Briefe schrieb, so dass wir über sein persönliches Denken und Fühlen so gut wie gar nicht informiert sind – etwa im Vergleich zu seinen Zeitgenossen Händel und Telemann, mit denen Gardiner seinen Helden natürlich fortwährend in Beziehung setzt. Auch weil sich Bach zu Lebzeiten mit beiden scheinbar nicht vergleichen konnte – die beiden waren berühmt. Und Bach?

Ließ der nach den ganzen Ärgernissen mit dem Rat und dem Klerus die Arbeit schleifen?

Ganz bestimmt nicht. Seine späteren Kantaten, die Passionen, die h-Moll-Messe, die Kunst der Fuge – all das erzählt von einem Mann, der sich immer neue Herausforderungen stellte, der sich mit Erreichtem nicht zufrieden gab und auch frühere Arbeiten immer wieder verbesserte, parodierte, adaptierte für noch grandiosere Musiken. Und da Gardiner all das, was er in diesem Buch analysiert, auch selbst – oft mehrfach – mit begnadeten Musikern eingespielt hat, kann er etwas lesen, was der Musikpraxis eher ferne Biografen und Musikwissenschaftler oft gar nicht sehen.

Denn wenn einer so besessen immer neue Musik schreibt – und das unter kaum vorstellbaren Bedingungen in der Kantorenwohnung in der Thomasschule – dann wird er zwangsläufig persönlich. Dann schreiben sich seine ganzen menschlichen Kalamitäten, Ärgernisse, seine Trauer und seine Hoffnung in die Musik ein. Was bei Bach noch viel zwangsläufiger war, war für ihn die Musik im Gottesdienst eben auch echte Gottesfeier. Was möglicherweise der wichtigste Verstimmungsgrund für die Leipziger Pfarrer war, denn mit dieser Musik machte er ihren Predigten Konkurrenz, überstrahlte sie wahrscheinlich. Auch wenn uns gerade dafür die Zeugnisse fehlen: Hat das Publikum seiner Musik gelauscht? Haben die Leipziger seine Kantaten und Passionen verstanden? Wurden sie davon emotional so aufgewühlt, wie es uns heute passiert?

Denn eines wird deutlich: Mit dem, was vor Bach in Leipzigs Kirchen zu hören war, hatte diese „Musik aus der Himmelsburg“ nichts mehr zu tun. Das war etwas Neues.

Wobei Gardiner bewusst das Bild der Himmelsburg wählt. Himmelsburg war die Bezeichnung für die Schlosskapelle, die sich Herzog Wilhelm Ernst in Weimar hatte bauen lassen. Die Orgelempore schwebte dabei in 20 Meter Höhe über dem Andachtsraum, der Orgelspieler (also Bach) war für die Andächtigen nicht zu sehen, dafür rieselten die „himmlischen Töne“ auf die Gemeinde herab. Und ganz ähnlich „thronte“ Bachs Schaffen sein Leben lang über dem Publikum, von dem wir nicht wissen, wie es tatsächlich auf diese Musik reagierte. Manche Stellen in Bachs Kompositionen deuten darauf hin, dass sich der Komponist auch über das eitle, lärmende Volk ärgerte, über verklemmte Pfarrer und ihre Zeigefinger-Predigten, über die ärgerlichen Erziehungsmethoden des Leipziger Rats erst recht.

Viele Stellen lassen sich – so Gardiner – direkt als Reaktionen des empörten Komponisten auf den gleichgültigen und bevormundenden Umgang der Ratsherren mit seinem Schaffen verstehen. Hier ließ er seinen Ärger heraus. Vielleicht nicht nur hier, vermutet Gardiner. Manche Anekdote aus Bachs Leben deutet darauf hin, dass ihm auch im persönlichen Umgang immer wieder „die Hutschnur platzte“. Wir sollten diesen Bach also wirklich nicht für einen Heiligen halten, betont er immer wieder. Seine Musik ist nur zu begreifen, wenn wir auch den mit sich selbst und anderen hadernden Mann dahinter sehen, der sich nach einem großen Einklang mit Gott und der Welt sehnt und diese Sehnsucht in grandiose Musik kleidet – und der um seine eigene Fehlbarkeit, seinen Jähzorn und seine Zweifel weiß.

Oft wird geheimnisvoll über Bachs grandiose Muster und Harmonien gerätselt, werden die Biografen fast esoterisch, um diesen Mann zu erklären. Aber kann es sein, dass sich gerade in dieser Suche nach Harmonien und grandiosen Ordnungen in seinen Kompositionen der tiefsitzende Wunsch eines Mannes verbirgt, der sehr wohl um das Fragmentarische und Chaotische in seinem Leben weiß und sich nach einer großen Geborgenheit sehnt? Einer Ordnung, die all diese Zerrissenheiten (die schon Luther so gut beschrieben hat) endlich bändigt, befriedigt, in reine Freude verwandelt?

Es deutet viel darauf hin, dass das Bach nicht vergönnt war. Und dass er darin uns heute, in einer noch viel zerrisseneren Zeit, viel ähnlicher und vertrauter ist, als es die bisherigen Heiligenlegenden auch nur ahnen ließen.

Gardiner füllt viele Seiten mit klugen und sehr genauen Interpretationen der Bachschen Musik, verortet die Stücke immer wieder im direkt belegbaren Lebensumfeld des Musikers, so dass deutlich wird, wie sehr diese Musik im Grunde auch das musikalische Tagebuch dieses Thomaskantors ist, der seine „Musik aus der Himmelsburg“ unbedingt schreiben und aufführen wollte. Der sich nicht am „Markt“ orientierte wie Kollege Telemann in Hamburg oder in die Opernwelt stürzte (wie Kollege Händel in London), die ihm zudem fremd war, gerade weil er wusste, wie man große Oratorien schreibt, die das Publikum in Bann ziehen und emotional durch Himmel und Hölle tragen.

Der Leipziger Rat hatte ihn gewarnt, er solle diese modernen Opernmoden ja nicht in die Kirchen tragen. Und dann trug er die ganze moderne Musik in die Kirchen, weil er zutiefst davon überzeugt war, dass man Menschen bei ihren Emotionen packen muss, wenn man sie wieder dazu bringen will, sich über das Leben, die Hoffnung, die Gnade Gedanken zu machen. Das ging weit über die in Leipzig gepflegte lutherische Orthodoxie hinaus – war aber viel näher bei Luther, als der Leipziger Klerus damals wohl ahnen konnte.

Und es spricht tiefe menschliche Gefühle an, die für alle Zeiten gültig sind, egal, ob einer in die Kirche geht oder in den Konzertsaal. Nur ein Mann, der selbst wusste, wie zerrissen er war, konnte diese Musik voller Abgründe und Himmelsflüge schreiben. Der zerrissene Bach ist die zwingende Voraussetzung für diese die ganze Gefühlsskala umfassende Musik.

Und Gardiner liest das nicht nur selbst aus den Partituren. Er kann sich auf einen ganzen Kosmos moderner musikwissenschaftlicher Arbeiten zu Bach berufen. Wahrscheinlich weiß er wirklich mehr als die meisten anderen Bach-Kenner. Mehr, als in einem Buch eigentlich unterzubringen ist. Deswegen ist das Buch nach guter englischer Tradition auch mit Fußnoten gespickt, in denen Gardiner zusätzliche Gedanken und Hinweise einstreut. Wie den zu diesem kaum beachteten Bach-Porträt von 1733, das tatsächlich den selbstbewussten und stolzen Komponisten zeigt, der sich seines Könnens ganz und gar bewusst ist und die Welt herausfordernd anschaut, weil er (aus unserer Sicht natürlich zu Recht) erwartet, dass ihm auch die Möglichkeiten geboten werden, seine Vorstellung von himmlischer Musik auch umsetzen zu dürfen.

Er hat wohl Vieles von dem, was da in ihm gärte, tatsächlich – gegen alle Widrigkeiten – umgesetzt. Auch wenn das überlieferte Werk schreiende Lücken aufweist und auch niemand sagen kann, was er wirklich unter idealen Bedingungen (zum Beispiel mit einer wirklich wohlbestellten Kirchenmusik) hätte umsetzen können. Die besten Musikerkollegen seiner Zeit haben gewusst, was er da schuf. Aber war auch das Publikum so weit?

Möglicherweise, lautet eine Antwort Gardiners, der den Blick des Lesers auch auf das oft ignorierte Wirken Bachs im Collegium musicum lenkt, wo Bach für ein kaffee- und musikliebendes bürgerliches Publikum spielte und sich ab 1729 ein Betätigungsfeld abseits der obrigkeitlichen Verstimmungen suchte. Wer Bach allein auf Kirchenmusik reduzieren will, wird ihm ebenfalls nicht gerecht.

Und das Schöne ist: Gardiner kann selbst das Eintauchen in die Partituren so lebendig erzählen, dass man dranbleibt und seine innige Freude hat an der Reise durchs nur oberflächlich rätselhafte Leben dieses Johann Sebastian Bach, den man hinterher im Bachdenkmal auf dem Thomaskirchhof nicht mehr wiedererkennt. Das ist er nicht, egal, wie stolz er da steht und wie sehr sich Seffner bemüht hat. Das ist ein idealisierter Bach im Stil des 19. Jahrhunderts. Es war höchste Zeit, den Mann vom hohen Sockel zu holen. Gerade in seiner genialen Zerrissenheit ist er uns so ähnlich, dass wir ihn heute wahrscheinlich wieder unterschätzen würden, wenn wir ihm begegneten.

Die Leipziger Buchpräsentation findet am Freitag, 4. November, 20 Uhr im Alten Rathaus statt.

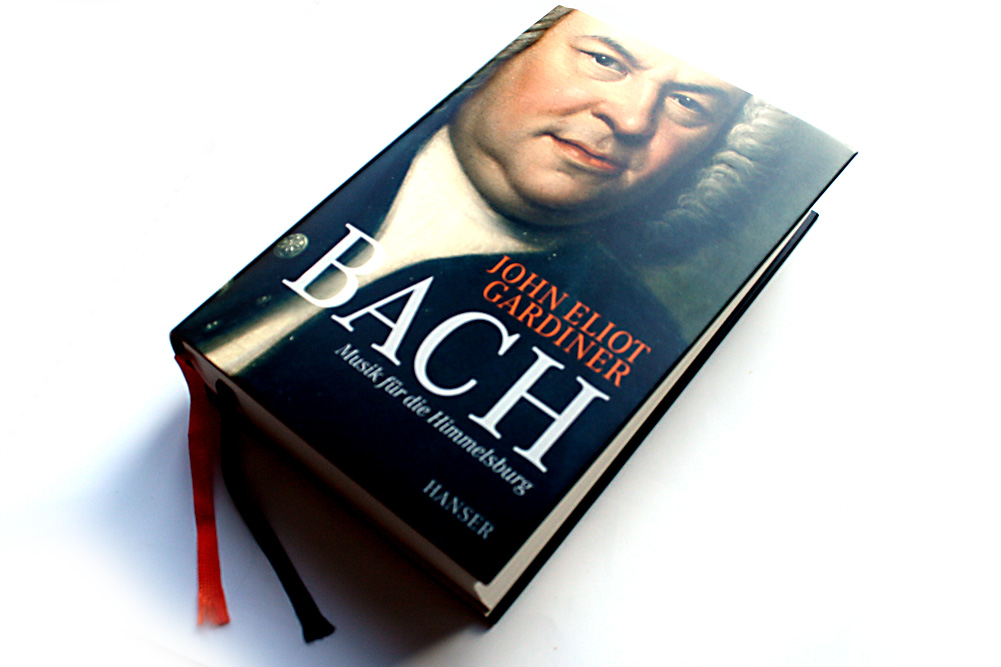

John Eliot Gardiner Bach. Musik für die Himmelsburg, Carl Hanser Verlag, München 2016, 34 Euro.

In eigener Sache – Wir knacken gemeinsam die 250 & kaufen den „Melder“ frei

https://www.l-iz.de/bildung/medien/2016/10/in-eigener-sache-wir-knacken-gemeinsam-die-250-kaufen-den-melder-frei-154108

Empfohlen auf LZ

So können Sie die Berichterstattung der Leipziger Zeitung unterstützen:

Keine Kommentare bisher