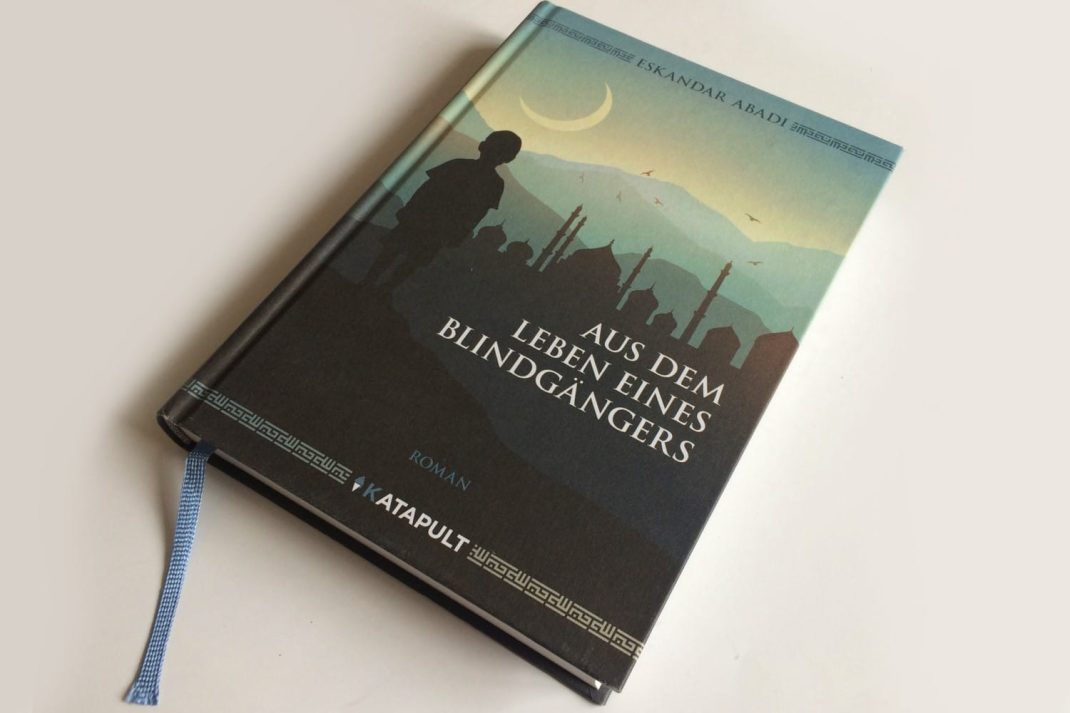

Es ist eine bittere Erfahrung, die nicht nur europäische Revolutionäre machen mussten und die der französische Rechtsanwalt Pierre Vergniaud in die Worte packte „Die Revolution ist wie Saturn, sie frisst ihre eigenen Kinder“, kurz bevor er selbst auf dem Schafott hingerichtet wurde. Revolution um Revolution hat diese Worte inzwischen bestätigt – die russische genauso wie die im Iran 1979. Um die geht es in Eskandar Abadis Roman.

Eskandar Abadi wurde 1959 in Mahschar geboren, studierte Staatsrecht in Teheran, musste den Iran aber 1980 verlassen, um den Repressalien der Islamischen Republik zu entgehen. Seitdem lebt er in Deutschland, hat hier studiert und ist seit 2002 Radioredakteur im persischsprachigen Programm der Deutschen Welle (DW Farsi).

Der Roman ist im Grunde seine Geschichte, auch wenn er sie listenreich verpackt als die Übersetzung der Aufzeichnungen eines rebellischen jungen Iraners, der beim Versuch, mit seinem Freund Musa durch die Passkontrolle zu kommen, scheitert, zurückbleiben muss und seitdem kein Lebenszeichen mehr von sich gegeben hat.

Sodass Musa in seinem deutschen Exil eines Tages darangeht, die in Braille-Schrift verfassten Aufzeichnungen des Freundes zu übersetzen. Auch er ist blind und hat eine gewisse innere Distanz zu seinem Freund Nader, der auch in brenzligen Situationen nicht die Klappe halten kann und sich damit immer wieder in Gefahr begibt. Denn eigentlich müsste er es ja gelernt haben, dass die willigen Helfer eines Regimes nicht erst fragen, bevor sie ihre kleine Macht dazu nutzen, Menschen zu schlagen, einzusperren, umzubringen.

Wie hört sich die Revolution an?

Das war unterm Schah nicht anders, als es dann mit den Anhängern Ayatollah Khomeinis wurde, die in dem Moment, als der Schah das in Aufruhr geratene Land verlassen hatte, die Revolution an sich rissen und das, was als Studentenrebellion begonnen hatte, in einen islamistischen Staat verwandelten.

Und Nader erlebt mit, wie sich die Menschen in seiner Umgebung verwandelten, wie sie sich wieder Bärte wachsen ließen, den Radioansprachen des Ayatollah lauschten und – wie Naders Vater – selbst die Kinder verdammten, die sich versündigt hatten.

Etwa durch das Musizieren im Radio. Denn Nader ist talentiert, vielleicht ein bisschen eingebildet – zumindest aus Musas Perspektive, dem man anmerkt, wie erschrocken er über etliche der waghalsigen Aktionen seines Freundes auch im Nachhinein noch ist.

Obwohl er dessen Drang zu Freiheit und Selbstverwirklichung nur zu gut versteht. Nur nicht seine Risikobereitschaft und Unüberlegtheit, wenn er ausgerechnet dann in die Universität ging, wenn dort mit einer großen Protestveranstaltung zu rechnen war, der aber auch nach Teheran fuhr, ausgerechnet in dem Moment, in dem dort die alte Macht stürzte und die Schüsse durch die Straßen peitschten.

Nur dass seine Suche nach den Freunden aus der linken Studentenbewegung erfolglos bleibt. „Wie hört sich die Revolution an?“, lautet eine Frage auf dem Buchcover. Die Antwort ist eher erstaunlich, weil Eskandar Abadi auch mit vielen Vorurteilen aufräumt, die Sehende über Blinde haben.

Es reicht nicht, einfach mal mit geschlossenen Augen herumzulaufen, um sich in blind geborene Menschen einfühlen zu können. Und logischerweise argumentiert Nader an mehreren Stellen gegen die Ignoranz und Überheblichkeit der Sehenden – was ihm aber auch hilft, in brenzligen Situationen als Blinder unterschätzt zu werden.

Denn dass sich Blinde auch ohne Blindenstock in der Welt zurechtfinden können, trauen die Sehenden ihnen in der Regel nicht zu. Genauso wenig, dass sie sich unterscheiden, lernen und studieren können und zu ihren Mitmenschen ebenso intensive Beziehungen aufbauen wie Sehende. Weshalb es auch nicht an vorsichtigen Liebesgeschichten fehlt in Naders Aufzeichnungen.

Die unheimliche Macht der Dogmatiker

Aufzeichnungen, die erlebbar machen, wie reich die Welt der Blinden trotzdem ist, auch wenn sie – wie hier – in strengen Heimen untergebracht werden und Lehrern begegnen, die sie nicht einmal voneinander unterscheiden können oder wollen.

Die Aufnahme ins Radioorchester ist für diesen Nader erfüllend, hier kann er sein musikalisches Talent mit Gleichgesinnten entfalten und sich bald als Teil eines Landes fühlen, in dem Musik auch Kultur und Freude ist und die Radiohörer ihren Stars lauschen, wenn abends live musiziert wird.

Doch selbst das sollte bald vorbei sein, denn die Klügeren unter Naders Bekannten wussten ja, wie stark die Macht der Prediger auch schon vor der Flucht des Schahs war. Und dass sie auch nicht bereit sein würden, ein modernes, weltoffenes Land zu akzeptieren, eine linke Regierung schon gar nicht.

Der Fundamentalismus war längst auf dem Vormarsch. Und die Aufmerksameren konnten ahnen, dass die neuen Machthaber noch gnadenloser und strenger handeln würden als die Schergen des Schahs.

Wie es dann ja auch kam. Auch Naders Träume zerplatzen, die Orchestermusiker werden entlassen. Im Radio wird nur noch geistliche Musik gespielt. Die Universitäten werden geschlossen. Für einen blinden jungen Mann gibt es eigentlich keine Zukunft mehr in einem Land, in dem die Revolution ihre Kinder frisst.

Denn das haben die Trittbrettfahrer der Revolution ja inzwischen gelernt: Sie „säubern“ nach ihrem gewaltsamen Griff nach der Macht erst einmal das Land. Und welches Feindbild sie ihren Opfern dann anheften, ist egal. Die willigen Helfer finden sich sofort, die ihre Macht dazu nutzen, Andere zu schikanieren und an den Henker zu liefern.

Die Kraft, nicht aufzugeben

Und so ist Abadis Geschichte, die wie die hoffnungsvolle Lebensgeschichte eines blind geborenen Jungen begann, der sich seinen Platz in der Welt erkämpft, letztlich die Geschichte einer gestohlenen Revolution, in der – wie so oft – am Ende die gewonnen haben, die am brutalsten gegen die anderen vorgingen.

Und zur Tragik gehört auch Naders vergeblicher Versuch, in Großbritannien ein Visum zu bekommen, um dort studieren zu können.

Er muss zurückkehren in ein Land, in dem es für ihn keine Zukunft gibt. Und kurz erleben wir den Innenraum der europäischen Abschiebepraxis, die 1980 schon ganz genauso funktionierte wie heute. Mit Entscheidern, denen die persönlichen Schicksale der Hilfesuchenden völlig egal sind. Und auch Musa begegnen solche Menschen, auch wenn er ja Glück hatte und ausreisen konnte.

Nur wird ihm eine Arbeitsaufnahme in Deutschland bürokratisch schwergemacht. Die Vorurteile gegen Blinde gibt es auch hier. Erst recht, wenn sie dann auch noch aus einem anderen Land kommen und erst die Sprache lernen müssen.

Man kann nur vermuten, wie viel von seinem eigenen Leben Eskandar Abadi in diese Geschichte gepackt hat. Dass er das getan hat, ist nicht zu überlesen, denn seine Geschichte ist voller Farben und Gerüche. Man spürt, dass er hier mit dem Herzen schrieb und dass er sein Leben ganz ähnlich wie Nader gelebt und verinnerlicht hat.

Und dass er sich freilich im Nachhinein auch ein wenig fürchtet wie Musa, denn das Schicksal Naders hätte ja auch seines sein können. Oft sieht man ja erst im Nachhinein, wie haarscharf die Sache tatsächlich ausging. Und wie sehr man die Unbarmherzigkeit der Verhältnisse damals unterschätzt hat.

Vielleicht sogar unterschätzen musste, sonst wäre man ja nicht mehr handlungsfähig gewesen. So wie Nader, der auch nach dem erzwungenen Rückflug aus London nicht aufgibt.

Es ist auch ein Buch des Überlebens, in dem – in Musas kritischen Betrachtungen – auch ein Stück schlechten Gewissens steckt. Hätte er nicht auch anders handeln können? War Nader tatsächlich zu vorlaut und wagemutig?

Lieben lernen

Es ist in gewisser Weise auch ein Dialog, den der Autor hier mit sich selbst führt, manchmal ein wenig bärbeißig, denn natürlich ist nicht alles in Butter, nur weil es ihm geglückt ist, ins deutsche Exil zu kommen und zu überleben.

Denn trotzdem verliert man ja etwas. Während er seinen Nader dem zum Fundamentalisten werdenden Vater entfremden lässt, ist Musa von Anfang an Waisenkind, hat also nicht einmal jemanden, mit dem er im Iran Kontakt halten könnte.

Auch das eine Konstruktion – denn Abadi selbst hat das Buch seiner Tochter Mahan gewidmet, die ihn „lieben gelehrt“ hat, und seinem Freund Reinhard, der ihm „Schauen beschert hat“.

Er ist also ganz und gar nicht so einsam wie Musa, dem die Aufzeichnungen Naders zur Last geworden sind und die er gerade deshalb übersetzt und am Ende einem Verlag da im fernen Ostdeutschland anbietet, gar nicht hoffend darauf, dass der zusagt und das Buch veröffentlicht.

Gewinnen immer die Angstmacher?

Ein Buch, das gerade durch die Konstellation seiner beiden Erzähler einen besonderen Blick auf den fernen Iran ermöglicht und die Tragik seiner jüngeren Geschichte. Und damit letztlich die Tragik so vieler Revolutionen, in denen junge Menschen wagten, alte Diktatoren herauszufordern – am Ende aber ein Land bekamen, in dem die Uhren noch viel weiter zurückgestellt wurden.

Der Arabische Frühling erzählt ja genau so eine Geschichte. Und natürlich steckt das auch in Musas Haltung, dieses Wissen um die Vergeblichkeit, das in Naders unbedingter Begeisterung für die Revolution ihr Gegenbild findet. Aber war das wirklich hilfreich, was die linken Splittergrüppchen da anno 1979 so diskutierten?

All diese theoretischen Schriften von Marx, Lenin, Mao, mit denen sich zwar nächtelange Diskussionen anzetteln lassen. Aber in der Realität scheitert das alles. Unterlag dem simplen Dogmatismus strenger Prediger, die den Opportunismus und die Angst ihrer Zuhörer bedienten.

Was natürlich die leidige Frage aufwirft: Gewinnen am Ende immer die Angstmacher?

Eigentlich die Frage, die auch diesen Musa umtreibt, für den Nader ja auch so etwas ist wie ein alter ego. Das, was er selbst sich nicht traute zu tun und zu sein. Selbst in dem Moment bei der Passkontrolle, als Nader wieder schnippisch reagiert – und damit alles riskierte.

Als hätte er im Leben nie anders gekonnt, als wäre es ihm selbst in solchen Momenten nicht möglich zu lügen und den Mund zu halten. Die Bewunderung Musas für den aufmüpfigen Freund ist immer wieder zu spüren, gerade dort, wo er ihn gerade für dieses Verhalten verurteilt.

Und das ist natürlich eine zutiefst menschliche Sache, die überall gilt: Wie viel Mut einer findet, zu dem zu stehen, was er denkt und fühlt.

Eskandar Abadi Aus dem Leben eines Blindgängers Katapult Verlag, Greifswald 2022, 22 Euro.

Empfohlen auf LZ

So können Sie die Berichterstattung der Leipziger Zeitung unterstützen:

Keine Kommentare bisher