„Die Situation der mitteldeutschen Wirtschaft hat sich im Vergleich zum Vorjahr nicht verbessert“, melden die großen Wirtschaftskammern aus Mitteldeutschland. Am Montag, dem 16. Juni, veröffentlichten sie ihren gemeinsamen Konjunkturbericht für Mitteldeutschland – also für die beiden länderübergreifenden Kammerbezirke Leipzig und Halle/Dessau. Aufgrund der anhaltenden Rezessionsphase hat sich die Geschäftslage in den Unternehmen gegenüber dem Vorjahr weiter eingetrübt. Auch die Geschäftsaussichten lassen aktuell keine nennenswerte Erholung erwarten.

Zu diesem Ergebnis kommt die gemeinsame Konjunkturumfrage der Handwerkskammern sowie der Industrie- und Handelskammern (IHKs) aus Leipzig und Halle (Saale), die für mehr als 147.000 Unternehmen in der Region stehen.

Kristian Kirpal, Präsident der Industrie- und Handelskammer zu Leipzig, und Thomas Keindorf, Präsident der Handwerkskammer Halle (Saale), stellten die Ergebnisse in Leipzig vor. „Wir reden nicht von einer konjunkturellen Delle“, sagte Kirpal, „wir reden von strukturellen Herausforderungen.“

Denn es ist ja nicht nur die Wirtschaft Mitteldeutschlands, die aktuell in der Flaute steckt. Das gesamte deutsche Exportmodell steckt in der Krise. Einer Krise, die auch nicht erst mit dem Jahr 2020 begann, als das Corona-Virus nicht nur das Leben der Menschen in den Ländern der Welt lahm legte, sondern auch die globalen Handelswege. Auch die Wirtschaft im Raum Halle/Leipzig hängt am Export. Dazu braucht man wettbewerbsfähige Produkte. Doch gerade die tragenden Industrien im mitteldeutsche Raum – die chemische und die Automobilindustrie – leiden derzeit. Eine Rolle spielen dabei auch die hohen Energiepreise.

Die dann wieder die Inflation antreiben. Das spüren nicht nur die Privathaushalte, sondern auch die Unternehmen. Da können die Bundesländer Sachsen und Sachsen-Anhalt 2024 durchaus neue Rekordzahlen beim Bruttoinlandsprodukt vermelden (Sachsen-Anhalt über 79 Milliarden Euro, rund 900 Millionen Euro mehr als 2023, Sachsen rund 162 Milliarden Euro, rund 4 Milliarden mehr als 2023).

Aber preisbereinigt war das in beiden Ländern tatsächlich ein Rückgang – in Sachsen um 0,4 Prozent, in Sachsen-Anhalt um 0,9 Prozent. Und das schlägt sich dann auch in stagnierenden Umsätzen der Unternehmen, steigender Arbeitslosigkeit und Investitionszurückhaltung nieder.

Und in knappen Länderhaushalten. Wobei nicht nur Kristian Kirpal entsetzt war, als er zum Jahresanfang 2025 den Haushaltsentwurf der sächsischen Landesregierung für die Jahre 2025 und 2026 zu sehen bekam, in dem die Investitionsquote drastisch von 18 auf 12 Prozent gekürzt wurde. Und das zu einem Zeitpunkt, an dem alle wissen, dass der Staat eigentlich mit Investitionen gegensteuern muss und eigene Konjunkturimpulse setzen muss.

Vielleicht resultiert das leichte Plus bei den Geschäftserwartungen der mitteldeutschen Unternehmen (plus 5 Prozent, sodass die Geschäftserwartungen nur noch mit 6 Prozentpunkten im Minus hängen) aus den Hoffnungen, die die Unternehmer in die neue Bundesregierung und das 500-Milliarden-Euro-Investitionspaket setzen.

Die Zahlen aus der Unternehmensbefragung

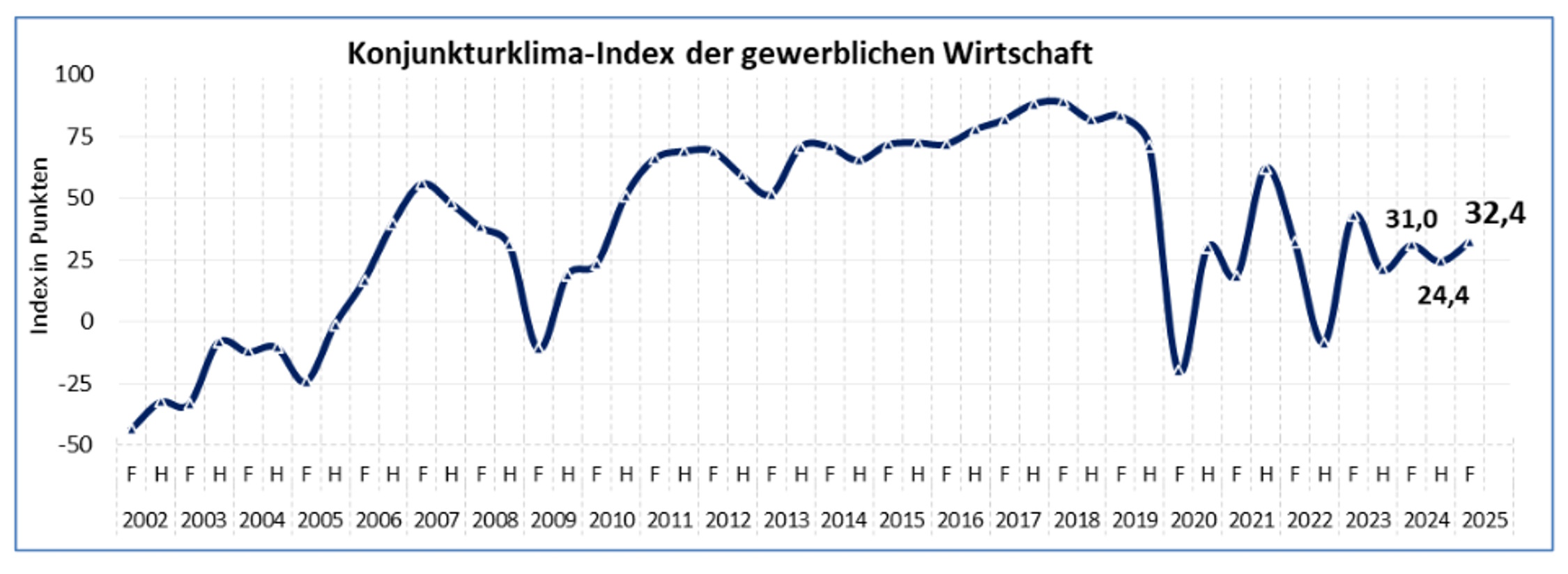

Der Konjunkturklima-Index für Mitteldeutschland – der die Geschäftslage und die Erwartungen der Betriebe gemeinsam in einem Wert abbildet – legt gegenüber dem Frühjahr 2024 lediglich um einen auf aktuell 32 Punkte zu und liegt damit weit unter seinem bisherigen Höchststand von 89 Punkten im Frühjahr 2018.

„In vielen Unternehmen sind die Umsätze und die Erträge gesunken. Dies ist eine Folge der anhaltenden konjunkturellen Schwächephase. Der wachsende Kostendruck verschärft die Lage noch zusätzlich und drückt auf die Stimmung. Insbesondere die steigenden Arbeitskosten und die hohen Energiepreise bereiten den Firmen weiterhin große Sorgen“, sagt Kristian Kirpal.

Handwerkskammer-Präsident Thomas Keindorf ergänzt: „Die Geschäftserwartungen der Unternehmen haben sich gegenüber dem Frühjahr 2024 zwar verbessert, lassen aber dennoch keine konjunkturelle Trendwende erkennen. Die Aussichten vieler mitteldeutscher Unternehmen bleiben gedämpft. Neben fehlenden Wachstumssignalen warten die Unternehmen auf konkrete wirtschaftspolitische Entscheidungen, die zu spürbar besseren wirtschaftlichen Rahmenbedingungen führen und die Chance auf einen Konjunkturaufschwung erhöhen.“

Unternehmen halten sich zurück

Auch die Personalplanungen der Unternehmen schwächen sich aufgrund der andauernden Konjunkturflaute sowie der demografischen Entwicklung gegenüber dem Frühjahr 2024 ab. Die Anteile der Betriebe mit steigender bzw. sinkender Mitarbeiterzahl halten sich in etwa die Waage, sodass von einer stagnierenden Beschäftigungszahl in der mitteldeutschen Wirtschaft auszugehen ist.

Aber da gibt es noch ein grundlegendes Problem, das sich in Mitteldeutschland gerade verschärft. Und für das derzeit überhaupt keine Lösung in Sicht ist.

„Im Handwerk sehen die Firmen die Entwicklung der Personalzahlen etwas skeptischer“, sagt Handwerkspräsident Keindorf. „Aufgrund der demografischen Entwicklung und der Anzahl an Schulabgängern, die eine duale Ausbildung beginnen, wird sich die Beschäftigtenzahl im Handwerk wahrscheinlich verringern. Wir brauchen ein gesellschaftliches Umdenken für die Akzeptanz von beruflicher Ausbildung.“

Denn auf dem Arbeitsmarkt ist das demografische Dilemma Mitteldeutschlands längst sichtbar. Nicht nur haben sich die Ausbildungsjahrgänge aufgrund des Geburtenrückgangs seit den 1990er Jahren regelrecht halbiert. Immer weniger Schulabgänger suchen im Erlernen eines Handwerksberufes ihre Zukunft.

Woher sollen da die Leute kommen?

Ein Vorschlag der Kammern dazu: „Zur Linderung des Fachkräftemangels gehört die quantitative und qualitative Stärkung der beruflichen Ausbildung. Ebenso ist es dringend und zwingend notwendig, Arbeitsanreize zu verbessern und die Sozialsysteme wieder auf ihren ursprünglichen Zweck – die Unterstützung derer, die Hilfe benötigen – auszurichten.“

Aber auch der Öffentliche Dienst gehöre wieder geschrumpft, meint Thomas Keindorf und verweist auf die – aus seiner Sicht – viel zu hohe Zahl von Beschäftigten im öffentlichen Dienst von 5,3 Millionen. Eine Zahl. Die seit 2009 tatsächlich gestiegen ist, wie auch schon das Statistische Bundesamt berichtet hatte. Doch dieser Zuwachs stammt eher nicht aus der Kernverwaltung, die Keindorf gern um 15 Prozent geschrumpft sehen möchte. „Der Personalanstieg resultiert im Wesentlichen aus dem Ausbau des Kinderbetreuungsangebots, aus Personalzuwächsen bei der Polizei und im Bildungsbereich“, so das Statistische Bundesamt.

Problemfall Bürokratie

Das klingt nicht wirklich danach, als wäre ausgerechnet der öffentliche Dienst eine mögliche Personalreserve für das Handwerk. Auch wenn Kirpal und Keindorf wohl recht haben, wenn sie die überbordende Bürokratie in Deutschland anprangern, die die Unternehmen belastet. Beide rechnen darauf, dass die neue Bundesregierung den Bürokratiedschungel tatsächlich lichtet.

Eher schwierig wird es wohl mit dem nur zu berechtigen Wunsch, dass die Verwaltungsakte endlich umfassend digitalisiert und vereinfacht werden. Das scheitert in Deutschland ja bekanntlich schon an den Länderhoheiten und dem Flickenteppich lokaler Lösungen.

„Das Denken muss sich ändern“, sagt Kirpal. Auch hin zu Gesetzen, die selbst ein normaler Unternehmer versteht, wenn er sie liest.

Das alles ändert freilich nichts daran, dass sich seit 2025 die globale Situation der Wirtschaft dramatisch verändert hat. Mit Corona ging es ja nur los. Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine sorgte für die nächsten Verwerfungen. Die von Donald Trump angezettelten Zollkriege sorgen gerade für die nächsten Verunsicherungen. Das spüren natürlich auch die hiesigen Unternehmen, die sich auf einmal an wesentlich unsicherere Rahmenbedingungen anpassen müssen.

Investitionen auf Sparflamme

Angesichts zurückhaltender Geschäftsaussichten zeigen die Unternehmen sich bei ihren Investitionen im Inland weiterhin zögerlich. Gegenüber dem Vorjahresstand hat sich der Investitionssaldo im Raum Leipzig / Halle nicht verändert. „Das Investitionsklima ist weiter schlecht. Neben fehlenden Wachstumsperspektiven dämpfen hohe Standort- und Arbeitskosten sowie bürokratische Hürden die Investitionsbereitschaft der Unternehmen maßgeblich“, sagt IHK-Präsident Kirpal.

Aber wie kann man dem in einem Raum wie Mitteldeutschland begegnen? Auch die von den Wirtschaftskammern vorgeschlagenen „Sofortmaßnahmen“ können bestenfalls regional wirken. Und das auch nur begrenzt, wenn man an das Thema Demografie denkt, das sich im Hintergrund die ganze Zeit weiter verschärft.

„Die wirtschaftliche Entwicklung in Mitteldeutschland muss sich wieder dauerhaft stabilisieren und in den Wachstumspfad zurückkehren. Dafür gilt es, die wirtschaftspolitischen Rahmenbedingungen entscheidend zu verbessern“, formulieren die mitteldeutschen Wirtschaftskammern ihre Forderungen. Und die erste ist: „Oberste Priorität hat die nachhaltige Senkung der Energiekosten.

Die Stromsteuer muss auf europäisches Mindestmaß gesenkt und gleichzeitig die Netzentgelte für alle betrieblichen und privaten Verbraucher gedeckelt werden. Zudem muss die Energiewende technologieoffen und strategisch neu aufgesetzt werden. Grundlastsicherung und die Ausweitung des bezahlbaren verfügbaren Energieangebots sind dabei in den Fokus zu rücken.“

Auch die geplanten Steuersenkungen der aktuellen Bundesregierung begrüßen die Kammern.

Sparen als Lösung?

Aber wenn es ums Geld geht, sind die Erwartungen durchaus widersprüchlich. Einerseits begrüßt man das 500-Milliarden-Investitionspaket. Andererseits aber wiederholt man Forderungen, die öffentliche Hand solle jetzt unbedingt sparen.

„Maßnahmen zur nachhaltigen Haushaltsführung ergreifen und mit Schulden verantwortungsvoll umgehen!“, formuliert es der Forderungskatalog der Kammern. „Angesichts der angespannten Haushaltssituationen und der zunehmenden Verschuldung ist es notwendig, die Ausgaben streng nach ihrer Dringlichkeit und Wichtigkeit zu priorisieren. – Die finanzielle Belastung zukünftiger Generationen muss minimiert werden. Dies bedeutet, dass Schulden nur in einem angemessenen und investiven Rahmen aufgenommen werden dürfen und langfristige finanzielle Stabilität gewährleistet sein muss.“

So aber haben Bundesländer wie Sachsen nun seit Jahrzehnten gewirtschaftet – mit dem Ergebnis eines milliardenschweren Investitionsstaus und der Unfähigkeit, im Konjunkturabschwung mit einer Investitionsoffensive gegenzuhalten. Die Politik hat sich mit solchen Rezepten selbst gelähmt. Und damit die Krise eigentlich erst verstärkt, die sich mit den Verwerfungen auf den globalen Handelswegen eben auch auf die mitteldeutsche Wirtschaft auswirkt.

Die beste Geschäftslage zeigen übrigens jene Branchen, die ihr Geld vorwiegend im Inland erwirtschaften – das Handwerk und das Dienstleistungsgewerbe. In beiden Sparten liegt die Einschätzung der Geschäftslage mit 27 Punkten im Positiven, während die Industrie – die ja am stärksten vom Export abhängt – bei 8 Prozentpunkten herumdümpelt und im Handel die aktuelle Lage derzeit sogar im negativen Bereich liegt, weil die gestiegenen Preise die Kaufkraft der Konsumenten beeinträchtigen.

Empfohlen auf LZ

So können Sie die Berichterstattung der Leipziger Zeitung unterstützen:

Keine Kommentare bisher

Hat alles nichts mit der grün-gewünschten Deindutrialisierungspolitik zu tun: Hohe Energie-Kosten, hoher CO2-Aufschlag, nicht mehr handhabbare Bürokratie (die jeden Rohstoff dokumentiert wissen möchte)…