Eine Wolke aus dreckiger Watte quillt aus einem der Türme des New Yorker World Trade Centers. Der leckgeschlagene Öltanker Exxon Valdez treibt durch ein Meer aus geschmolzenem Zucker, Lackfarbe und Epoxid. Die Oberfläche des Mondes besteht aus Zementpulver und an den Stränden des Indischen Ozeans trifft der todbringende Tsunami auf Plastikpalmen mit einer Krone aus grün gefärbten Vogelfedern.

Nichts ist echt an den Bildern in diesem Buch. Es sind nicht mal Bilder. Es sind Bilder von Rekonstruktionen von Bildern. Und doch sind sie abgedruckt in diesem Werk, das vorgibt, „eine wahre Geschichte der Fotografie“ zu sein. Was natürlich eine Übertreibung im Untertitel ist. Und doch vollauf berechtigt. Aber langsam – und der Reihe nach.

„Double Take“ des Schweizer Künstlerduos Jojakim Cortis und Adrian Sonderegger präsentiert dem Betrachter rund vierzig berühmte Aufnahmen aus der Zeit von 1826 bis 2004. Es handelt sich dabei um fotografische Ikonen, die millionenfach in Büchern und Zeitschriften abgedruckt, auf Briefmarken gepresst, im Fernsehen gezeigt und im Internet in die digitale Unendlichkeit reproduziert wurden. Bilder, die sich ins kollektive Gedächtnis eingebrannt haben. Bilder, die wir, obwohl oder gerade weil wir sie so oft gesehen haben, gar nicht mehr richtig anschauen, weil wir sie zu kennen meinen und sofort einordnen können.

Zwei schwarze Sportler, die mit erhobenen Fäusten auf einem Siegerpodest stehen. Eine blonde Frau, deren weißes Kleid über einem Lüftungsschacht nach oben geweht wird. Ein Schiff mit vier riesigen Schornsteinen, das majestätisch über den weiten Ozean fährt.

„Oh, es ist die Titanic…“

Nein, ist es nicht. Es ist ein Miniaturmodell der Titanic, das auf einer Styroporplatte steht, deren Oberfläche so bemalt ist, dass sie wie Wasser aussieht. Nur ist es kein Wasser, sondern Lackfarbe. Wenn es wirklich Wasser wäre, würde es an den Rändern des Bildes rauslaufen, denn die Ränder liegen offen. Links und rechts der 50×50 cm großen Styroporplatte, auf der die Titanic „schwimmt“, geht’s nämlich noch weiter, denn da sind jene Materialien zu sehen, mit denen die ikonische Aufnahme rekonstruiert wurde – eine Silikonkartusche, Heißkleber, ein Messer.

Und im Hintergrund: eine weiße Leinwand, die an einem Gestell aufgehängt ist und jene Ferne vorstellig macht, in die die Titanic mit rauchenden Schloten hineindampft, zielgerichtet dem Unglück entgegen. Und doch: Unter der Wasseroberfläche aus Farbe und Lack lauert kein Eisberg, da liegen nur Bücher, vier Stück an der Zahl, die die Styroporplatte halten und deren sorgsam zum Betrachter gedrehte Buchrücken gut lesbar vom Inhalt der Druckwerke künden. „Titanic“ und „50 Photo Icons“ steht da geschrieben. Nichts, woran man sich den Rumpf aufreißen kann. Höchstens, dass man sich den Kopf darüber zerbricht…

„Es ist die Titanic, ja… Aber warum?“

Die Frage führt ins Herz der in diesem Buch versammelten Bilder, denn Sonderegger und Cortis geht es weniger um die Präsentation der Ikonen, sondern um die Konfrontation mit ihnen. Und derjenige, der diese Konfrontation aushalten muss, ist der Betrachter, denn sein Bild von den bekannten Bildern wird auseinandergenommen und neu zusammengesetzt, denn die Ikonen in diesem Buch sind allesamt Bilder in einem größeren Bild. Bilder zweiter Ordnung, wenn man so will. Bilder, die dem Betrachter klarmachen, dass das, was er sieht, nicht das „echte“ Bild ist, sondern ein Nachbau. Und obwohl dieser Nachbau dem Original täuschend ähnlich sieht, fällt das „nicht ins Bild Passende“ sofort ins Auge – und die Illusion in sich zusammen.

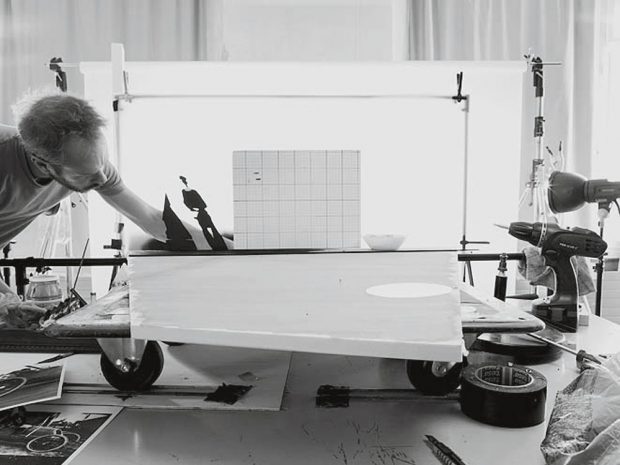

Denn alle Bilder stellen ihr Gemachtsein aus. Überall sind die Werkzeuge und Materialien zu sehen, mit denen diese Rekonstruktionen hergestellt wurden, sieht man die Aufbauten, auf denen sie stehen, die Lampen, die alles in Szene setzen, die Ständer, Stative und Schnüre, an denen die Bilder hängen – heilige Reliquien aus der Geschichte der Fotografie, die die Profanität ihrer Reproduktion ungeniert präsentieren. Die alten Bilder haben neue Ränder bekommen, die Vergangenheit trifft auf die Jetztzeit, die zu Ikonen gewordene Aufnahmen vereinigen sich mit Ikonen des Baumarkts: Farben, Pinsel, Silikonkartuschen, Styroporplatten und Folien.

An diesen Bildern ist alles gestellt. Und nichts bleibt verborgen. Marilyn Monroe auf einem Lüftungsschacht stehend, das weiße Kleid nach oben geweht, die Beine bis zu den Schenkeln entblößt. Die U-Bahn fährt gerade unter ihr durch. „Oh, kannst du den Lufthauch spüren?“ Nein, aber ich kann ihn sehen. Ein kleiner Generator hat ihn erzeugt. Er steht unter der Platte aus Pappe, auf der das Püppchen Marilyn drapiert worden ist. In ihrem berühmten weißen Kleid, dessen aufgeschlagener Saum mit Klebeband an ihrem Plastikrücken fixiert worden ist.

Nichts ist echt an diesem Bild. Aber auch das Original ist es nicht. Zumindest lässt sich das so einfach nicht sagen, denn als Regisseur Billy Wilder die Szene am 15. September 1954 vor dem Trans-Lux Theater in Manhattan drehen will, geht es drunter und drüber. Hunderte Schaulustige belagern den Drehort, Fotografen versuchen, einen Blick auf die Schauspielerin und ihr aufsehenerregendes Kleid zu erhaschen, und Marilyn Monroes Ehemann Joe DiMaggio hat mal wieder seine Eifersucht nicht im Griff und tigert mit Todesblick durch die Menge. Drehen lässt sich unter diesen Umständen nicht viel, und das bisschen, das Billy Wilder an diesem Tag in den Kasten bekommt, lässt sich für den fertigen Film kaum verwenden, weshalb er sich gezwungen sieht, einen Großteil der Szenen im Studio noch einmal zu drehen.

Die berühmt gewordene Szene mit dem nach oben wirbelnden Kleid ist jedenfalls nicht am Originalschauplatz, sondern in einer nachgebauten Kulisse entstanden. Es ist nicht die einzige Ikone, bei der sich die Frage stellt, was echt und was inszeniert ist. Die kurzen Texte, die Cortis und Sonderegger ihren Bildern beigegeben haben, machen jedenfalls deutlich, dass diejenigen, die diese fotografischen Ikonen schufen, der Realität gelegentlich ein wenig auf die Sprünge halfen. Und den großen und kleinen Schwindeln erst recht. Besonders dann, wenn sie Renommee und Rendite versprachen.

Auguste-Rosalie Bisson, der 1861 als erster Mensch Aufnahmen vom Gipfel des Mont Blanc machte und sein 25-köpfiges Team, das seine Kameras, die Fotoplatten, Chemikalien und das Dunkelzelt trug, dazu animierte, sich beim Abstieg so zu positionieren, dass der Eindruck entstand, als wären sie noch im Aufstieg begriffen. Marmaduke Wetherell, ein gescheiterter Großwildjäger, der seinen Stiefsohn und einen befreundeten Bildhauer 1934 überredete, aus einem Spielzeug-U-Boot von Woolworth und jeder Menge Holzkitt ein Seemonster zu bauen und es so im Loch Ness zu platzieren, dass es gut fotografiert werden kann. Andreas Gursky, dessen Bild Rhein II im November 2011 für rund 3,2 Millionen Euro versteigert wurde, nachdem Gursky einige Menschen und ein komplettes Kraftwerk digital herausretuschiert hatte.

Und doch geht es Cortis und Sonderegger nur indirekt um den Wahrheitsgehalt ihrer Vorlagen. Ihre Arbeit dreht sich zuerst und vor allem um die Rekonstruktionen. Und dabei ist es im Grunde egal, wie die Ikone entstand, denn das Ziel der beiden Künstler ist es, sie möglichst genau zu rekonstruieren. Dafür wird die Szenerie im Studio im Miniaturformat detailgetreu nachgebaut und die Kamera so positioniert, dass Abstand und Winkel der Aufnahme mit dem Original übereinstimmen.

Was der Betrachter dann im Buch zu sehen bekommt, ist das Bild einer nahezu perfekten Rekonstruktion – eine Momentaufnahme, die die Illusion jedoch sogleich wieder zerstört, indem sie ganz offen zeigt, was an Material, Werkzeug und Technik nötig war, um diese ikonische Aufnahme nachbilden zu können. Denn das ist das Prinzip dieser Bilder: Der Moment stellt die Zeit, die Gegenwart die Vergangenheit und die Kunst ihre eigene Arbeit aus.

Wobei sich beim Betrachten der Bilder sogleich eine Frage aufdrängt. Entweihen diese Nachbauten nicht die Originale? Sind sie respektlos gegenüber den Ereignissen und Orten, die sie uns als Rekonstruktion präsentieren? Die schneebedeckten Gleise, die durch das KZ Auschwitz-Birkenau führen, verlaufen schließlich über eine einfache Tischplatte, die auf handelsüblichen Holzböcken steht, direkt in das berühmt-berüchtigte Torgebäude hinein, das Stanisław Mucha im Januar 1945 fotografiert hat, so wie es sich ihm damals präsentierte, drohend vorm aschgrauen Himmel, der hier aus einer bemalten Leinwand besteht, während des Torgebäude aus den Resten eines Pappkartons nachgebaut wurde.

Auschwitz nur eine Kulisse?

Mitnichten. Cortis und Sonderegger liegt nichts ferner als Geschichtsrevisionismus. Im Gegenteil. Ihnen geht es darum, dass die Bilder wieder angeschaut, Details wahrgenommen, Fragen gestellt werden. Aber da ist noch mehr, denn diese Rekonstruktionen weisen zugleich über die Ränder der Bilder hinaus und fordern den Betrachter auf, nach den Ereignissen und Geschichten hinter den Bildern zu fragen. Lässt man sich darauf ein, entpuppen sich Cortis und Sondereggers Nachbauten als das, was sie im Innersten ihrer Kulissenhaftigkeit sind: Fälschungen im Auftrag der Wahrheit. Bilder, die zum Innehalten, Hinschauen und Nachdenken anregen sollen. Und das ist nötig, gerade dort, wo das Grauen der Geschichte auf die Gedankenlosigkeiten der Gegenwart trifft.

„Wenn Sie zum Auschwitz-Museum kommen, dann denken Sie bitte daran, dass Sie an einem Ort sind, an dem mehr als eine Million Menschen getötet wurde. Es gibt bessere Orte, um das Laufen auf einem Schwebebalken zu lernen“, twitterte die Gedenkstätte am 20. März diesen Jahres und hängt ihrem Tweet eine Handvoll Bilder an, die zumeist junge Menschen zeigen, die auf den Gleisen balancieren.

Cortis und Sonderegger zeigen davon nichts, denn sie lassen ihre Originale im Kern unverändert. Bei ihnen bricht die Gegenwart von den Rändern her ein.

Die Kanten der Tischplatte, an der die nachgebauten Gleise beginnen und enden. Eine Schraubzwinge, die die Rekonstruktion an den Ecken fixiert. Ein Stück Maschendrahtzaun, über dem sich die Leinwand aufspannt, die den aschgrauen Himmel über Auschwitz enthält.

Nein, diese Rekonstruktionen sind nicht respektlos gegenüber den Originalen. Sie sind respektlos gegenüber den billigen Kopien und jenen Verkitschungen der Geschichte, die seit Jahren in Form historischen Reinszenierungen, Reenactments genannt, fröhliche Urstände feiern. Damit aber haben diese Bilder nicht das Geringste zu tun. Im Gegenteil, sie lassen sich geradezu als Absage an diese Art der Rekonstruktion lesen. Als ein im Studio aufgebauter, fotografisch-stummer Gegenentwurf zu jenen mit Pauken, Trompeten und Kanonendonner daherkommenden Wiederaufführungen geschichtlicher Ereignisse (besonders von Kriegen), die mit Hilfe tausender Statisten inzwischen regelmäßig an „historischen Originalschauplätzen“ aufgeführt werden.

Aufführungen, die sich als erlebte Geschichte verstehen, es aufgrund eines falsch verstandenen Authentizitätsanspruches aber nicht einmal ansatzweise schaffen, das Notwendige mit dem Möglichen zu verbinden. Und so kommt es, dass sich bei diesen Neuinszenierungen der kritische Blick auf Geschichte in dem Maße verengt, in dem sich der Raum des Schlachtfeldes weitet, die Zahl der Statisten wächst und die der Zuschauer auch. So gesehen sind die seit einigen Jahren immer populärer werdenden Reenactments letztlich nichts anderes als unfreiwillige Parodien der Vergangenheit, mit Laiendarstellern statt Leichen.

Cortis und Sonderegger gehen einen anderen Weg. Sie rekonstruieren ihre fotografischen Ikonen möglichst genau, um den Rahmen anschließend möglichst kraftvoll zu sprengen. Ihre fast bis ins Manische reichende Detailtreue ist nur Mittel zum Zweck, um eine möglichst große Differenz zu dem herzustellen, was außerhalb dieser historischen Rekonstruktionen liegt, aber gleichsam Teil des Bildes ist – das Hier und Jetzt, die Ablagerungen des Alltags, die banalen Reste der Kunst.

Eine Holzform, mit der Buzz Aldrins Stiefelabdruck auf dem Mond simuliert wurde. Kabel und Batterien, die die beim Start explodierende Concord umgeben. Ein Stück grüner Teppich, das die Erschießung Kennedys rahmt.

Viele Ikonen, besonders die neueren, sind politische Bilder. Aber Cortis und Sonderegger weiten den Blick über das Politische hinaus – auf das Bildhafte, das durch die Beschäftigung des Betrachters dann doch wieder politisch wird. Politisch werden kann. Cortis’ und Sondereggers Nachbauten sind Rekonstruktionen, die zur Auseinandersetzung mit den Originalen anregen sollen. Bilder, die den unausweichlichen Konstruktionscharakter jeder Fotografie betonen, ganz egal, ob eine Szene aufwendig gestellt oder während eines Ereignisses spontan auf den Auslöser gedrückt wurde.

„Es gibt kein Entkommen vor der subjektiven Sichtweise.“

Ein „anything goes“ in der Rezeption ist damit aber nicht intendiert, sonst würden sich Cortis und Sonderegger nicht mit Nachdruck gegen die potentielle Vereinnahmung ihrer Werke durch Verschwörungstheoretiker verwehren, wohl wissend, dass es eine Letztkontrolle nicht gibt, schon gar nicht in einer Zeit, in der wuchernde Fake-News, anschwellende Datenströme und die schier unbegrenzten Möglichkeiten von Photoshop eine neue Trinitätslehre bilden: Die eine Wahrheit besteht aus vielen Fälschungen.

Die Mondlandung. Die Ermordung Kennedys. Die Anschläge des 9. September.

Es finden sich bei jedem Ereignis ein paar Verrückte, die mit der Realität nichts anfangen können. Die hinter dem Offensichtlichen etwas Undurchsichtiges vermuten. Cortis und Sonderegger gehören nicht dazu. In einem ausführlichen Interview zu ihren Arbeiten, das sie mit dem Fotografiehistoriker William A. Ewing geführt haben und das den Abschluss des Buches bildet, machen sie das auch deutlich und erklären, dass ihre Rekonstruktionen nicht dazu da sind, um Anschauungsmaterial für jene Konspirationen zu liefern, die in den Köpfen mancher Leute den gesamten Raum einnehmen: „Manchmal wird uns auch die Frage gestellt, ob wir an den Schwindel glauben. Dabei geht es uns bei dieser Arbeit nicht um den Schwindel.“

Nein, darum geht es in der Tat nicht. Das Buch von Cortis und Sonderegger will den Leser nicht dazu animieren, alles, was er sieht, komplett infrage zu stellen. Die beiden wollen mit ihren Bildern „nur“ eine kleine Lektion in der Schule des Sehens erteilen. Dabei aber enthalten sie sich jeder Bewertung. Sie stellen die Bilder einfach nur aus und geben den aufgesprengten Rahmen dazu. Der Betrachter möge sich seinen eigenen Reim darauf machen.

Es ist eine Form der Aufklärung, die nicht jedem gefällt, gerade dort, wo Bilder ins Spiel kommen, die Symbol für das schier Unsagbare sind, für Leid, Kriege und Mord. Hiroshima. Pearl Harbor. Auschwitz.

Doch Cortis und Sonderegger geht es mit ihren Werken nicht ums Gefallen, ihnen geht es um die Bilder und mehr noch: unseren Umgang mit ihnen zu problematisieren. Und doch ist das nicht alles, denn vor, um nicht zu sagen über der aufklärerischen Absicht steht noch etwas anderes: Die Freude an der eigenen Arbeit. „Ein wichtiger Teil unserer Partnerschaft ist, glaube ich, dass wir einfach Spaß haben.“

Das mag befremdlich klingen, besonders dann, wenn man Bilder von Konzentrationslagern, Katastrophen und Kriegen sieht, und doch ist der Spaß an der (Rekonstruktions-)Arbeit auch und gerade bei diesem Werkkomplex eine unabdingbare Voraussetzung für das künstlerische Schaffen. Denn wenn Cortis und Sonderegger eine ikonische Szene nachbauen, so ist das zunächst vor allen Dingen eines: eine Herausforderung. Eine Wette gegen sich selbst. Eine Kunst, die im Tun ihre eigenen Möglichkeiten ergründet. Und dabei auch ihre Grenzen entdeckt. Nicht nur technisch, sondern auch räumlich.

Denn während die in einem Studio oder in einer Ausstellung aufgebauten Rekonstruktionen einen Teil ihrer Suggestivkraft aus ihrer dreidimensionalen Anlage beziehen und allein schon durch ihre Raumhaftigkeit wirken (allein der Nachbau des Tankerunglücks der Exxon Valdez ist rund zehn Quadratmeter groß), sind und bleiben es im Buch Bilder, die trotz ihrer durchaus beeindruckenden Raumwirkung über die Zweidimensionalität nicht hinauskommen.

Aber das ist nicht die einzige Grenze, mit der Cortis und Sonderegger umgehen müssen, denn nicht jede fotografische Ikone eignet sich auch für den Nachbau. „Nehmen wir als Beispiel die Rekonstruktion von menschlichen Figuren. Es ist ziemlich schwierig, wenn man Authentizität erreichen will. Wenn man nur zwei oder drei Menschen in einem Bild einbaut, kann es vielleicht funktionieren. Hat man aber Hunderte, wird es nicht funktionieren. Außerdem ist eine Nahaufnahme eines Gesichts besonders schwierig.“

Und in der Tat, vergleicht man die Bilder in dem Buch miteinander, so fällt auf, dass die menschenleeren am eindrücklichsten sind: Gebäude, Landschaften, Flugzeuge, Schiffe, des abgelegte Hemd eines Exekutierten, der Atompilz, der sich über Hiroshima in die Stratosphäre reinschraubt…

Auf rund der Hälfte der Bilder in diesem Buch sind keine Personen zu sehen. Dort aber, wo Menschen Teil der zur Ikone gewordenen Fotografie sind, sind die Rekonstruktionen immer dann besonders stark, wenn die Gesichter dieser Menschen verdeckt bleiben. Verdeckt bleiben müssen, weil sie auch im Original nicht zu sehen sind. Etwa, weil diese Menschen nicht erkannt werden wollten. So wie jener palästinensische Terrorist, der 1972 mit einer Sturmmaske über dem Kopf im Münchner Olympiadorf auf dem Balkon des israelischen Mannschaftsquartiers auftauchte und aller Welt zeigte, dass die „heiteren Spiele“ vorbei sind.

Andere dagegen vermummen nicht sich selbst, sondern ihr Opfer, um es noch mehr zu quälen. So wie jenen Gefangenen im Gefängnis von Abu-Ghuraib, dem amerikanische Soldaten eine Kapuze überzogen, während Kabel zu seinem Körper liefen und Elektroden an seinen Händen klebten.

Verstörend und beeindruckend aber auch jene Rekonstruktionen fotografischer Ikonen, auf denen Menschen nur aus der Distanz zu sehen sind. Wenn etwa winzige Figuren fernab des Betrachters an einem schneeverwehten Felshang stehen, scheinbar verloren in der Riesenhaftigkeit eines Alpenmassivs. Oder wenn man aus der Ferne Zeuge des Mordes an John F. Kennedy wird und, wie in einer Filmaufnahme, das bekannte Auto sieht, darin der Präsident auf der Rückbank, zusammengesackt, und neben ihm Jackie, seine Frau, die sich verzweifelt nach hinten wendet, zu einem Personenschützer, der auf das Heck des fahrenden Wagens zu springen versucht.

Nur ein, zwei Bilder in diesem Buch wirken nicht ganz gelungen, so etwa die Rekonstruktion des zweiundsiebzigjährigen Mao Zedong, der 1966 – begleitet von seinen Bodyguards – einen Fluss durchschwamm, um zu zeigen, dass er noch immer stark genug ist, um als oberster Machthaber China zu führen. Aber vielleicht liegt es nicht nur an den etwas zu kantig modellierten Gesichtern, dass sich in diesem Bild die gewünschte Illusion beim Betrachter nicht einstellt, sondern auch daran, dass wir im Wasser treibende Menschen heute nicht mehr mit einem Fluss in China und politischer Stärke, sondern mit dem Mittelmeer und einem Gefühl der Schwäche assoziieren.

Was zugleich die Frage nach neuen fotografischen Ikonen aufkommen lässt. Auch Cortis und Sonderegger stellen sie sich, sind aber unsicher, ob es heutzutage „überhaupt noch ikonische Bilder gibt“, schließlich leben diese Ikonen nicht nur von der Singularität des Ereignisses, sondern auch von der Einzigartigkeit der Aufnahme – eine Einzigartigkeit, die nicht nur eine der Qualität, sondern auch eine der Quantität ist, denn viele berühmte Aufnahmen haben diesen Status nur deshalb erreicht, weil zwar viele Menschen Zeugen des Ereignisses waren, aber nur einer im entscheidenden Moment auf den Auslöser gedrückt hat.

Im Zeitalter von Smartphones, Liveübertragungen und flächendeckendem Kameraeinsatz scheint es dagegen immer schwerer zu werden, dass sich aus dem Überangebot an Bildern eines als Ikone herausschält. Und doch entstehen diese einzigartigen Fotografien noch immer. Die Aufnahme von Alan Kurdi, jenes zweijährigen Flüchtlingsjungen, dessen Leichnam am 2. September 2015 nahe der türkischen Stadt Bordum an den Strand gespült wurde, wäre ein Beispiel dafür. Wie viele fotografische Ikonen, so bezieht auch diese ihre Kraft aus der Tatsache, dass sie eine geschichtliche Entwicklung auf ein Bild verdichtet, dass sie einen langen, komplexen und oftmals leidvollen historischen Prozess auf einen Punkt bringt, der nicht weiter reduziert werden kann.

Vor Ort sein. Im entscheidenden Moment auf den Auslöser drücken. Glück haben, wo andere unglücklich sind.

Der unbekannte amerikanische Soldat, der den Angriff der Japaner auf Pearl Harbor mit seiner Kamera festhielt und sein Bild in genau dem Augenblick machte, als das Munitionslager der USS Shaw explodierte.

Der Fotograf Sam Shere, der das Foto des in Flammen aufgehenden Luftschiffs Hindenburg aus der Hüfte schoss, weil er aufgrund der Plötzlichkeit des Ereignisses keine Zeit hatte, sich die Kamera vors Auge zu halten.

Der Jesuitenpater Francis M. Browne, dessen Aufnahmen von der Titanic nur deshalb erhalten geblieben sind, weil Browne trotz eines Tickets bis nach New York nur bis Irland mitfahren durfte, weil sein Vorgesetzter es so wollte und ihm das per Telegramm auch klipp und klar sagte: „Get off that ship“.

Es ist die Titanic, in der Tat. Sie treibt in einem Fotostudio in Zürich ihrem Untergang entgegen. Auf einer Styroporplatte. 50×50 cm reichen, um das ganze Drama einzufangen und dem Betrachter vor Augen zu führen. Denn das ist und bleibt der Betrachter trotz all der Detailgenauigkeit in der Rekonstruktion, der aufgesprengten Rahmen und der damit verbundenen Aufforderung, einen Blick hinter die Kulissen zu werfen: Ein kleiner, ohnmächtiger Gott, der hilflos dem Weltgeschehen zuschaut. Zumindest dem, das sich bisher ereignet und seinen Abdruck in ikonischen Bildern gefunden hat, von denen Jojakim Cortis und Adrian Sonderegger rund vierzig ausgewählt, nachgebaut und in einem Buch präsentiert haben, das uns die Ausschnitthaftigkeit und das Gemachtsein unseres vermeintlich „fotografischen Gedächtnisses“ eindrucksvoll vor Augen führt.

Jojakim Cortis; Adrian Sonderegger Double Take, Lars Müller Publishers, Zürich 2018, Hardcover, 128 Seiten, 30 Euro.

So können Sie die Berichterstattung der Leipziger Zeitung unterstützen:

Keine Kommentare bisher