Wikipedia ist komisch. Da verlinkt man emsig gleich die gerade im Mitteldeutschen Verlag erschienene Spurensuche Albrecht Frankes zum Leben der bekannten Magdeburger Schriftstellerin Christa Johannsen – und korrigiert nicht einmal all die Fehler, von denen der Wikipedia-Eintrag strotzt. Fehler, die dort nicht zufällig stehen. Denn Christa Johannsen war es ja selbst, die dafür gesorgt hat, dass einige Erfindungen über ihr Leben bis heute für bare Münze genommen werden.

Mit großer Wahrscheinlichkeit war sie nie in den USA. Und Philosophie hat sie auch nie wirklich studiert. Und ob sie 1947 tatsächlich am 1. Deutschen Schriftstellerkongress teilgenommen hat, bezweifelt Albrecht Franke auch. Und er hat Gründe dafür.

Albrecht Franke ist selbst Schriftsteller, gehörte 1973 zu jener Gruppe junger Prosaisten, die Christa Johannsen anleitete. Öffentlich bezeichnete sie die jungen Autor/-innen als ihre „Enkel“. Und mit dieser Nachwuchsförderung habe sie sich durchaus verdient gemacht, betont Franke. Deswegen soll sein Buch auch keine Demontage der Autorin sein, die in der DDR durchaus zu den etablierten Schriftsteller/-innen gehörte.

Ihr Roman „Leibniz“ war ein Bestseller – und das nicht nur, weil sie mit Leibniz eine starke historische Persönlichkeit und ihr Denken erlebbar machte, sondern weil sie modern erzählte. So modern, wie es im Land des „sozialistischen Realismus“ eigentlich nicht erwünscht war. Denn die SED-Funktionäre bevorzugten eine Erzähltradition, die eher ins 19. Jahrhundert gehörte, aufgemotzt durch Heroisierung des proletarischen Alltags und der „zu Stahl geschmiedeten“ Helden der kommunistischen Partei.

Und nicht zu Unrecht vergleicht Christa Johannsen in einem Brief diese bestellte Literaturpropaganda der DDR mit den Millionenschmökern des Nazi-Reiches. In ihren Briefen wurde sie deutlich. Und das ist das Finderglück für Albrecht Franke, der sich im Archiv des Literaturhauses Magdeburg in den Nachlass der 1981 verstorbenen Autorin vertiefen konnte. Ein Nachlass, der auch ihre Briefe an ihre langjährige Freundin Lore Häfner, die im Westen lebte, enthält. So erfährt der Leser nicht nur, wie wichtig diese Frauenfreundschaft für Christa Johannsen war, sondern auch, welch einen großen Anteil die Freundin an der Entstehung des „Leibniz“ hatte.

Und natürlich erzählen die Briefe von all dem, was in Christa Johannsens Leben tatsächlich geschah, von ihren mühseligen Anfängen nach 1945 zum Beispiel. Der Wikipedia-Eintrag geht ja geradezu fahrlässig mit der Logik dieses Lebens um: „Noch in der Zeit des Nationalsozialismus trat sie dem Schutzverband Deutscher Autoren bei. Nach 1945 war sie als Dozentin an der Fachschule für Bauwesen in Blankenburg tätig und trat in die CDU ein.“

Das klingt, als wäre das eine ungebrochene Schriftstellerkarriere gewesen, die unmittelbar 1943 mit „Abschied vom Sommer“ und „Die unsichtbare Krone“ begann und sich dann nahtlos fortsetzte. Was aber nicht der Fall war. Und Franke fragte sich zu Recht: Was war da eigentlich vor 1943? Wie begann eigentlich die Karriere der Johannsen? Wie echt ist der „Dr. phil.“ auf ihrem Grabstein? Und wie belastbar ist ihre Aussage, vor 1945 im kommunistischen Untergrund tätig gewesen und sogar verhaftet worden zu sein?

Schnell wird klar, dass auch vieles, was sie in ihrem autobiografischen Spätwerk „Zeitverschiebungen“ erzählte, so nicht stimmen kann. Und zumindest einige Spuren macht der Nachlass sichtbar, Spuren im Leben einer Halberstädter Architektentochter, die ihr Leben lang auch haderte damit, dass ihr Vater ihr nicht wirklich eine universitäre Karriere und damit den bürgerlichen Aufstieg ermöglichen konnte.

Schon gar kein Medizinstudium, das sie sich wirklich wünschte, weshalb auch schon ihr erster großer Erfolgsroman in der DDR – „Asklepios und seine Jünger“ von 1960 – der Versuch einer alternativen Biografie war. Wenigstens im Roman konnte sie in die Rolle der Medizinerin schlüpfen.

Und das ist auch der Punkt, an dem Albrecht Franke das Leben der Schriftstellerin zu begreifen versucht, die er durchaus auch bewunderte. Auch für ihre Vehemenz des Erzählens und den Mut, mit Büchern an die Öffentlichkeit zu gehen, die ganz eindeutig die modernen Erzähltraditionen des Westens aufnahmen. Sie bewunderte James Joyce und Virginia Woolf.

Und auch wenn sie immer wieder versucht hat, vom christlich orientierten Union Verlag wegzukommen, war gerade dieser Verlag wohl auch ihr Glück. Denn in einem anderen DDR-Verlag, so ist sich Franke sicher, hätte sie auch den „Leibniz“ nicht unterbekommen. Und das lag auch an ihrem Lektor, den sie nach dessen frühem Tod genauso heftig betrauerte wie dessen Kollegen und Leser: Johannes Bobrowski. Es gab diese nicht wirklich zahlreichen Spielräume im Zensuruniversum der SED, in denen die kleine Abweichung vom parteitagsmäßig Verordneten möglich waren.

Wobei Christa Johannsen, wie Franke feststellen kann, die Camouflage nur zu gut beherrschte. Besser wohl als andere. Denn augenscheinlich hatte sie ein sehr genaues Gespür dafür, welches Lied die neuen Oberen hören wollten. Und so erfand sie eben auch Teile ihres Lebenslaufes so, dass er den Erwartungen der Funktionäre entsprach.

Große Teile ihres frühen Lebens verschwanden so im Nebel und es blieben nur wenige Spuren, die Albrecht Franke ermöglichen, Johannsens Berufsbeginn als Sportlehrerin in der NS-Zeit nachzuzeichnen, einige der Stationen ihrer Suche nach einem festen beruflichen Standbein aufzufinden, auch wenn manches weiterhin verloren bleibt, sodass nur Vermutungen die Lücken füllen: Hatte sie vielleicht eine wichtige Position beim BDM? Gibt es Spuren ihres Aufenthalts in Ostpreußen oder gar in Peenemünde zur Zeit, als dort die V-Waffen entwickelt wurden?

Offener gesprochen hat sie über ihren Bruder, der Karriere bei der SS machte und im Krieg verschollen ist. Ihr Weg zur Literatur war ein später. Und auch sie hatte – nachlesbar – kräftig damit zu kämpfen, den Sprachmulch des Nazi-Reiches, der in ihren frühen Veröffentlichungen sichtbar ist, zu überwinden.

Da ist das meiste, wie Albrecht Franke feststellt, ungenießbar. So wie auch noch einiges danach. Aber er kennt ja das Leben als Schriftsteller (und Lehrer) in der DDR, kennt den teils akrobatischen Spagat zwischen wirklich guten und ehrlichen Geschichten und den ideologischen Schablonen, die die SED über alles zum Druck zu Genehmigende legte.

Und es gab die Autoren, die nur zu bereit waren, solche Bücher zu schreiben. Es gab auch die Unangepassten, die mit der Verweigerung auch in Kauf nahmen, dass ihre Bücher in der DDR unveröffentlichbar waren. Und es gab die vielen dazwischen, die ihren Weg suchten, das Erzählbare auszuloten und die immer vor der nicht zu beantwortenden Frage standen: Wie weit kann man gehen, ohne sich selbst zu verleugnen?

Eine Frage, die Franke in diesem Buch an Johannsen Kritik an Christa Wolf zumindest anreißt. Denn dass Bücher wie „Nachdenken über Christa T.“ (1968) und „Kindheitsmuster“ (1976) an elementare Lebensthemen Christa Johannsens rührten, ist an dieser Stelle längst klar. Und die Abwehr der Magdeburger Autorin wohl auch, auch wenn sie vor allem stilistisch gegen Christa Wolf argumentierte. Doch gerade diese Stilkritik macht deutlich, dass sie sich wohl auch an einem wunden Punkt erwischt fühlte, wirft sie doch Christa Wolf in gewisser Weise Geschwätzigkeit vor, ganz so, als wolle die Wolf das eigentliche Thema wortreich umschiffen.

So wortreich, wie Christa Johannsen ihre eigenen wunden Punkte in der Biografie immer umschiffte. Etwas, was Franke sogar in gewisser Weise staunen lässt, denn ganz offensichtlich schrieb die talentierte Autorin auch ihr eigenes Leben um, bis es so aussah, wie sie gern gesehen werden wollte. Samt Doktortitel und Flug in die USA. Dass sie auch immer wieder mit dem Gedanken spielte in den Westen zu gehen, gehört dazu.

Doch augenscheinlich sah sie gerade in dem von ihr so verachteten DDR-Ländchen bessere Chancen, ein gewisses Renommé zu erlangen. Denn das war ihr immer wichtig. So, wie Menschen aus kleinen und armen bürgerlichen Verhältnissen so etwas immer wichtig ist. Und sie hat diese frühen Prägungen aus ihrer Halberstädter Kindheit nie verloren, auch weil sie noch im Erwachsenenalter an ihr Elternhaus und die hochbetagte „Herdmutter“ gebunden war, zu der sie ein ähnlich emotional gespanntes Verhältnis hatte wie zu fast allen Menschen, die ihr im Leben begegneten.

Man konnte – wie auch Franke erfuhr – sehr schnell in Ungnade stürzen bei ihr. Und sie lebte den Zwiespalt, schrieb vor 1961 auch noch unter Pseudonym Texte für einen Westberliner Sender, in dem sie heftig über die Regierung im Osten herfiel. Ähnliche Töne finden sich in ihren Briefen. Auch ihre Artikel in den CDU-Zeitungen, in denen sie das Leben im Sozialismus feierte, sind also mit höchster Vorsicht zu genießen. Sie beherrschte ganz augenscheinlich die hohe Kunst, auch dort den richtigen Ton zu erfinden, wo Verstellung geradezu erwünscht war. Andererseits kannte sie keine Rücksichten, wenn es darum ging, die Funktionäre in eigener Sache einzuspannen. Was sie dann auch tat, als sie zunehmend unter gesundheitlichen Problemen litt.

Schnell stellt Albrecht Franke fest, dass er die Frau, die er einst als junger Autor kennengelernt hatte, gar nicht kannte. Und dass es wohl allen Menschen in ihrer Umgebung so ging. Sie lebte ein Leben in Camouflage, wovon nicht nur die von ihr verwendeten Pseudonyme erzählen, sondern auch die Rollen, in denen sie sich selbst ein alter ego in den eigenen Romanen verschaffte.

Sie war eine begnadete Erzählerin, schätzt Albrecht Franke ein. Und sein Buch erzählt auch davon, dass er sehr wohl weiß, wie das ist in einem Land, in dem die wirklich freie Rede brandgefährlich werden konnte, in dem auch Autoren im Zwiespalt stecken zwischen „Verbergen und Anpassen“.

Und wie sehr Christa Johannsen ihre erzählerische Begabung auch dazu nutzte, den Funktionären genau die Autorin zu präsentieren, die sie gern akzeptierten. Was ja noch eine sehr schöne Implikation hat: Parteien und Regierungen, die genau so etwas von ihren Untertanen erwarten, erzeugen geradezu das Bedürfnis nach Fiktionen und erfundenen Heldenkarrieren.

Denn Menschen sind nun einmal nicht so, nicht einmal die Adolf Henneckes oder Hasso Grabners. Ein Land, das seine Erwartungen an die Menschen auf solchen falschen Vor-Bildern aufbaut, bekommt Maskeraden, Verstellungen, Lügen für Lügen. Und erzeugt millionenfach Opportunisten, die gelernt haben, den Mächtigen das zu sagen, was die gern hören wollen.

Was aber auch Autorinnen wie Johannsen nicht aus der Klemme befreit, dass sie doch eigentlich über das ihnen wirklich Wichtige und Eigene schreiben wollen. So hat sie es ja auch ihren „jungen Prosaisten“ beigebracht. Und scheiterte am Ende selbst daran, als es ihr das Eigene und Drängende letztlich unmöglich machte, den groß angelegten „Einstein“-Roman tatsächlich in den Griff zu bekommen.

Erstaunlich ist, dass augenscheinlich kein Verlag heute ein Buch Christa Johannsen in neuer Auflage anbietet. Wer die Autorin nach dem Lesen von Frankes biografischer Spurensuche also kennenlernen will, muss antiquarisch stöbern. „Eine ebenso ungewöhnliche wie typische Biografie des 20. Jahrhunderts“ nennt der Verlag dieses Buch. Franke demontiert zwar einige der Legenden, die Christa Johannsen über ihr Leben erzählt hat.

Aber er denunziert sie nicht, lässt die Widersprüche stehen, eben weil sie für viele einstige Bewohner der DDR nur zu typisch waren. Und im Grunde wird der halbe Lebensroman der Johannsen erst in ihren nachgelassenen Schriftstücken sichtbar, jenes halbe andere Leben, ohne dass das offizielle Leben der Autorin nicht begreifbar ist. Erst in diesen Widersprüchen wird die Autorin verstehbar und wird auch vieles erst begreifbar, was in ihren Romanen durchschimmert als Bild eines anderes Lebens.

Auch das ist ja eine wichtige Facette des 20. Jahrhunderts, dieses „Jahrhunderts der Diktaturen“: Dass Diktaturen Menschen geradezu in ein falsches Leben zwingen. Und zumindest die sensibleren merken, dass das nicht aufgeht, dass man im falschen Leben das eigentlich richtige Leben, das man sich wünscht, nicht leben kann. Da hilft auch keine Anpassung und keine Maskerade.

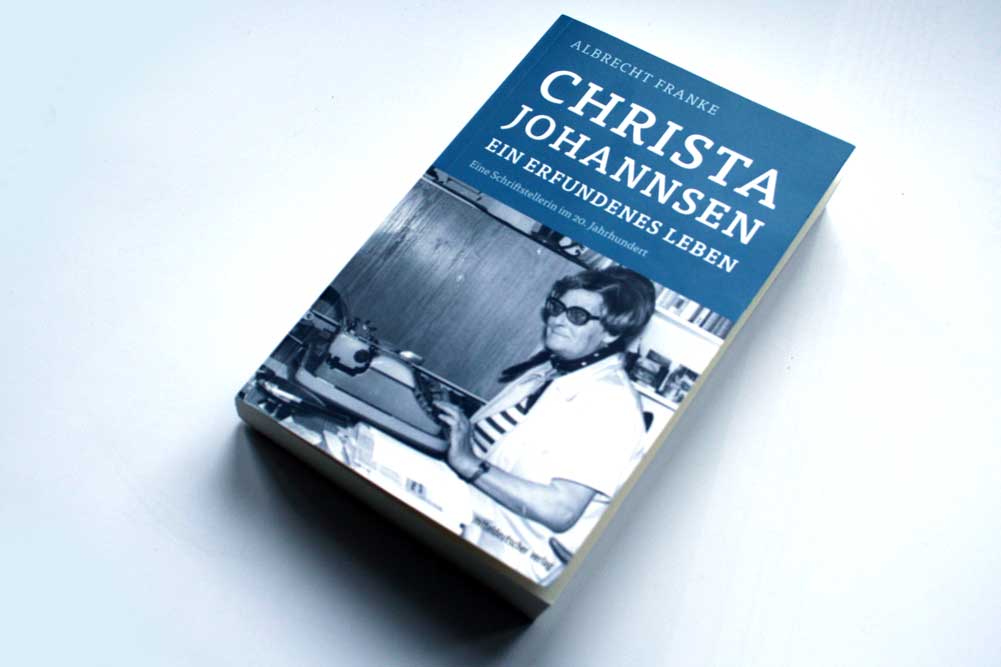

Albrecht Franke Christa Johannsen. Ein erfundenes Leben, Mitteldeutscher Verlag, 2019, 16 Euro.

Der Leipziger OBM-Wahlkampf in Interviews, Analyse und mit Erfurter Begleitmusik

Der Leipziger OBM-Wahlkampf in Interviews, Analyse und mit Erfurter Begleitmusik

Hinweis der Redaktion in eigener Sache (Stand 24. Januar 2020): Eine steigende Zahl von Artikeln auf unserer L-IZ.de ist leider nicht mehr für alle Leser frei verfügbar. Trotz der hohen Relevanz vieler Artikel, Interviews und Betrachtungen in unserem „Leserclub“ (also durch eine Paywall geschützt) können wir diese leider nicht allen online zugänglich machen. Doch eben das ist unser Ziel.

Trotz aller Bemühungen seit nun 15 Jahren und seit 2015 verstärkt haben sich im Rahmen der „Freikäufer“-Kampagne der L-IZ.de nicht genügend Abonnenten gefunden, welche lokalen/regionalen Journalismus und somit auch diese aufwendig vor Ort und meist bei Privatpersonen, Angehörigen, Vereinen, Behörden und in Rechtstexten sowie Statistiken recherchierten Geschichten finanziell unterstützen und ein Freikäufer-Abonnement abschließen (zur Abonnentenseite).

Wir bitten demnach darum, uns weiterhin bei der Aufrechterhaltung und den Ausbau unserer Arbeit zu unterstützen.

Vielen Dank dafür und in der Hoffnung, dass unser Modell, bei Erreichen von 1.500 Abonnenten oder Abonnentenvereinigungen (ein Zugang/Login ist von mehreren Menschen nutzbar) zu 99 Euro jährlich (8,25 Euro im Monat) allen Lesern frei verfügbare Texte zu präsentieren, aufgehen wird. Von diesem Ziel trennen uns aktuell 350 Abonnenten.

So können Sie die Berichterstattung der Leipziger Zeitung unterstützen:

Keine Kommentare bisher