So leicht lässt sich ein Gunter Preuß nicht unterkriegen, auch wenn ihn mittlerweile das Alter plagt und ihm die Geschwätzigkeit etlicher Mitmenschen gewaltig auf den Keks geht. Selbst wenn man zum Eremiten wird, kann man sich ja der vollmundigen Selbstbeweihräucherung ringsum nicht wirklich entziehen, all diesen theatralischen Glorifizierungen, mit denen gerade Leute sich wichtig machen, die eigentlich nichts zu sagen haben.

Schon 2019 veröffentlichte der Leipziger Autor ja mit „Mensch, Mensch“ einen „vorhergesagten Nachruf“, der ein bisschen so klang, als wollte hier einer noch einmal abschließend seine spitzen Aphorismen auf die Mitmenschen, das Leben, die Vergänglichkeit und den ganzen Rest loswerden.

Die kurze Form dominiert ja schon länger im Werk von Gunter Preuß. Und eigentlich hat er sich mit dieser aufs Kurze drängenden Weise zu schreiben längst in die Klasse der großen und gern auch sarkastischen Aphorismen-Schreiber hinaufgearbeitet – zu den Lichtenbergs und Schopenhauers.

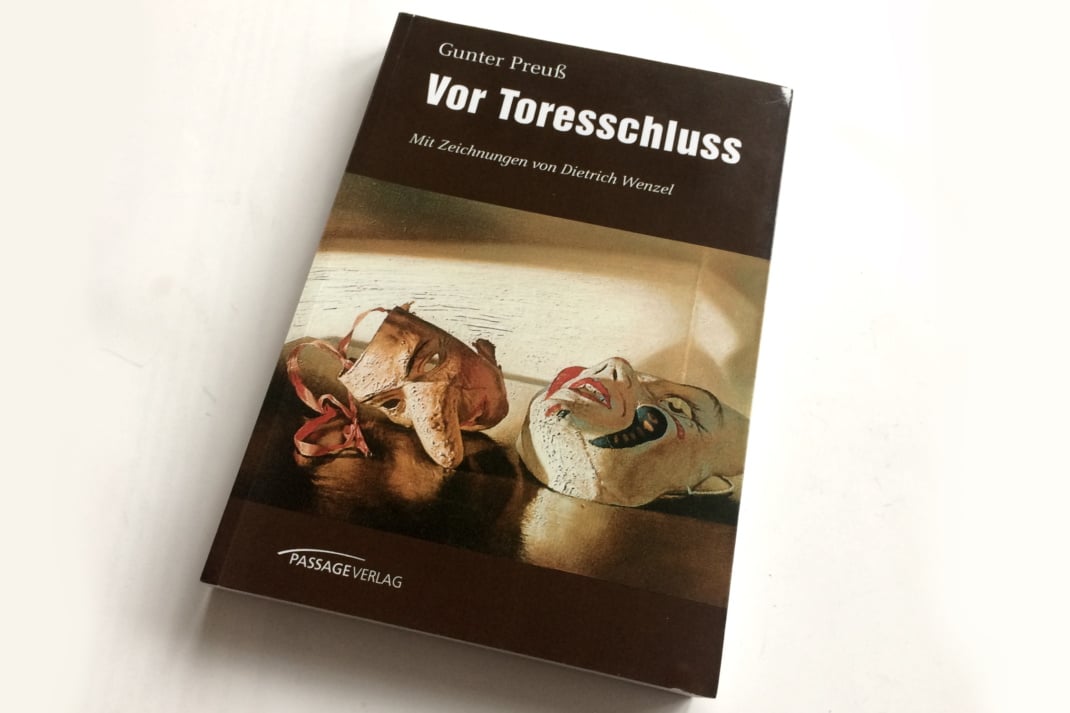

Das ist der Vorteil oder – je nach Sichtweise – auch der Nachteil des Alters: Man kennt die ganzen Eitelkeiten schon, die ganzen Maskeraden, mit denen Menschen versuchen, sich selbst und die Mitwelt zu beeindrucken, zu täuschen und zu betrügen. Weshalb diesmal nicht ganz zufällig die Bilder des Leipziger Malers und Grafikers Dietrich Wenzel ins Buch gefunden haben. „Melancholie spricht aus seinen Bildern, ein leichtes Augenzwinkern“, heißt es in der Kurzbiografie des Künstlers.

Zeitalter der Schaumschläger

Und natürlich trifft das auch auf die kurzen Texte von Gunter Preuß zu, der sich nur zu gern bärbeißig, sarkastisch und bitter gibt. Da lebt man nun so lang auf Erden, hat miterlebt, wie Traumschlösser, Ideologien und andere Lügengebilde zerplatzten, große Reden sich als heiße Luft entpuppten und markige Schaumschläger am Ende tatsächlich nur Schaum produzierten.

Aber da kann es einen kompletten Gesellschaftswechsel geben – am Charakter der meisten Menschen scheint das nicht die Bohne zu verändern.

Und natürlich hält man das nicht aus, wenn einem immer wieder derselbe Typ Mensch auf den Wecker fällt, der in seiner tumben Weisheit glaubt begriffen zu haben, wie die Welt funktioniert, und einem mit seinen Verkündungen den Tag vergällt. Und das dann auch noch mit einem belehrenden Ton, weil der Narr tatsächlich glaubt, alles besser zu wissen als andere.

Eine Welt voller Klugscheißer, bei deren Gerede sich nicht nur Preuß danach sehnt, endlich wieder in seine Eremitage zurückkehren zu können. Dort gibt es nur noch einen, der ihn nervt. Aber da weiß er wenigstens, dass es nicht strunzlangweilig wird – ihn selbst.

Möglicherweise ist das sogar genau der Typ, der ihn am Ende des Buches in dem kleinen Kabinettstück „Nächtlicher Besuch“ heimsucht. Ein sehr alkoholhaltiges, aber auch philosophisches Stück Zwie-Gespräch, bei dem man am Ende nicht wirklich weiß, wer dieser nächtliche Besucher war und wer eigentlich der Besuchte. Platz für irgendwelche Eitelkeiten hat er nicht mehr. Wozu auch?

Wen soll er da draußen noch beeindrucken? Mit dem Jahrmarkt hat er nichts mehr zu tun. „Im Alter braucht es keinen fremden Beifall mehr, aber umso mehr der eigenen Zustimmung“, lautet einer dieser schönen Aphorismen, die oft die so simpel scheinenden Einsichten sind, die man so sammelt im Leben, wenn man aufmerksam ist. Und auch sich selbst ohne Scheuklappen im Spiegel betrachtet. Und eben auch sieht, dass das lang gepflegte Selbstbild vielleicht nicht allzu viel mit der zermürbten Wirklichkeit zu tun hat.

Darauf noch ein Gläschen?

Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Man entdeckt ja Seiten an sich, die hätte man nur bei anderen vermutet. Das macht ein wenig bescheidener. Aber leider auch unleidlicher all denen gegenüber, die einem immer noch mit ihrer Protzerei auf den Geist gehen. Da kann es schon mal deftig werden – aber den Leser freut es, weil es so herrlich unverblümt daherkommt: „Alle Ärsche meinen, sie seien der Kopf.“

Die Sache mit dem Selbstbetrug

Natürlich macht man sich da seine Gedanken, warum das alles so läuft, warum die Schönschwätzer und Eitlen immer auftrumpfen und Beifall und Anhängerschaft bekommen. Als würden die meisten Menschen nichts anderes wollen, als dem nächsten Prahlhans ohne Kleider nachzulaufen und jeden Unfug zu glauben, den der von sich gibt. „Die kühnsten Behauptungen werden von denen erhoben, die am wenigsten davon verstehen“, schreibt Preuß.

Das kann trügen. Das kann den Eindruck erwecken, da säße tatsächlich einer nur noch griesgrämig an seinem Schreibtisch und suchte lauter schöne Sottisen, mit denen er seinem Ärger Luft machen kann. Aber es ist wohl eher so: Da ist einer noch lange nicht fertig mit sich.

Er erkennt sich ja nur zu oft wieder in den anderen. Und er hat gelernt, dass dahinter auch jede Menge Selbstbetrug steckt, der allzu menschliche Versuch, sich ein Bild zu erschaffen von sich – davon selbst wie geblendet, ohne zu ahnen, dass die Anderen einen trotzdem durchschauen.

Zumindest die, die ihre eigene Kleinheit inzwischen begriffen haben im Angesicht einer Welt, die herzlich wenig Rücksicht nimmt. „Die Zeit geht nicht über dich hinweg. Sie rast dich nieder“, schreibt Preuß. Was ja nicht die einzige Frustration ist, die man so im Leben erleidet.

Es gibt so manches, was direkt am eigenen Selbstwertgefühl kratzt: „Kein Dummer leidet unter seiner Dummheit. Ein Wissender aber kann leicht über sein Wissen verzweifeln.“ Oder wie wäre es mit: „Du kannst dir wünschen, wunschlos glücklich zu sein. Aber wünsche dir nicht, dass es eintritt.“

So wird man nämlich auch Illusionen los. Auch über die Heilsversprechen, mit denen unsere Gesellschaft angefüllt ist. „Wer zu nichts taugt, kann zu allem fähig sein“, schreibt er. Oder wie wäre es mit: „Wie soll man jemanden verstehen, der bereits beim Denken nuschelt?“

Verdichten und Weglassen

Logisch, dass Preuß nun die kurze Form bevorzugt. Sie zwingt zum Verdichten und Weglassen. Dem, was er für das Wichtigste hält, wenn einer das Schreiben lernen will. Wessen Leben nicht mal den Stoff für Kurzgeschichten liefert, der rettet sich nur zu gern in einen Roman. Weshalb die meisten deutschen Romane so zähes, ungenießbares Zeug sind, möchte man meinen.

Was auch mit Stil zu tun hat. Denn Stil hat nichts mit Weitschweifigkeit zu tun, sondern genau mit dem, was Preuß hier wieder wie im Rausch durchexerziert: dem Auf-den-Punkt-bringen. Erst dann wird man klar und deutlich. Oder eben wesentlich, um auch mal Lessing zu zitieren, den Preuß wiederum nicht zitiert. Dafür Schopenhauer und Nietzsche, die ihm in ihrem illusionslosen Blick auf den Menschen verwandt sind.

Da kann auch so ein schönes Stück wie dieses entstehen: „Beiderseitige Verlegenheit, wenn dich die Leute anschauen: Was, der lebt immer noch!“

Das kann nur einer schreiben, der auch sagen kann: „Wenn man sich selbst mag, kann man nicht selbstzufrieden sein.“ Denn dann kennt man auch seine Fehler und Schwächen und Unpässlichkeiten. Dann erkennt man sich als durchaus fehlbaren Menschen, der sich selbst verloren gehen kann, wenn er nicht aufpasst: „Die Welt als Heimat zu haben reicht nicht, wenn du kein Zuhause in dir selbst hast.“

Die Erwartungen anderer Leute

Und so kann man weitermachen. Darf man auch. Das ganze Buch ist gefüllt mit diesen kleinen Einsichten, schönen Abschweifungen, bissigen Anmerkungen und zugespitzten Widersprüchen, die manchmal gleich in den oft so gedankenlos verwendeten Wörtern stecken.

Widersprüche, die den Menschen nun einmal ausmachen. Und eben doch oft nicht klüger oder vernünftiger. Nur gern eingebildeter. Man möchte ja was sein. Und merkt oft gar nicht, dass man doch nur vorgefertigte Rollen spielt und sich selbst nie gesucht und gefunden hat. Und dann wundert man sich noch, dass man sich in den schönen bunten Kostümen nicht wohlfühlt oder schon gar nicht richtig.

Da rennt man mit der Zeit, lernt die aktuellen Phrasen und versucht, allen Erwartungen anderer Leute zu genügen und immer vornedran zu sein beim Fortschreiten – und ist doch nur Mitläufer.

Eine Rolle, die Preuß nie lag: „Ich habe nicht das passende Schuhwerk gefunden, um mit meiner Zeit zu gehen.“ Die Illustrationen von Dietrich Wenzel sind zwar nicht für dieses Buch entstanden. Aber man findet dennoch die Verwandtschaften und die thematische Nähe. Die Masken auf dem Cover erzählen ganz ähnlich vom Blick auch des Schriftstellers auf das Theater der Zeit. Und von seinem Gefühl, darin immer fremder zu werden, weil der schöne Schein immer mehr dominiert.

„Die Wirklichkeit verblasst zusehend hinter Schein.“ Oder: „Fortschritt: Es geht immer so weiter.“

Nichts Neues unter der Sonne, hätten ältere Dichter gesagt. Irgendwann hat man das Immergleiche zu oft gehört, dieselben Ausreden und tollkühnen Behauptungen. Die selben alten Prahlereien, mit denen Leute groß tun, bei denen man schon nach den ersten Sätzen das Gefühl hat, dass da nichts mehr kommt, was einen interessieren könnte. Von den offizielen Lügen ganz zu schweigen, mit denen die Heißlüfter die Welt erfüllen. Etwa, wenn sie junge Idioten mal wieder für ihre Kriege brauchen: „Für die Idee, für die man stirbt, wäre man besser am Leben geblieben.“

Oder wie wäre es mit weiteren Reden über den Enst der Lage? „Über den Ernst der Lage kan man sich nur noch totlachen.“

Die Sache mit dem Punkt

Na gut: Das scheibt ein Autor, der gelernt hat, falsche Wortwahl, hohle Phrasen und anderes Füllmaterial in Texten zu erkennen. Und er davon längst satt ist, richtig satt. Das versteckt Gunter Preuß auch nicht. Der auch die fest stehenden Wahrheiten und endgültigen Erkenntnisse bezweifelt. Aber dazu braucht einer die Ruhe seines Arbeitszimmers, um zu der gar nicht so fern liegenden Erkenntnis zu kommen: „Auf den Punkt bringen heißt auch, nicht weiterzuwissen.“

Und eben trotzdem und gerade deswegen weiterzumachen. Denn der Typ, seine Sätze mit Ausrufezeichen zu beenden, ist Preuß ja nicht. Der einfache bescheidene Punkt macht es auch, auch wenn sein Punkt eher so eine Art kleiner Stolperstein ist, ein Steinchen des Anstoßes.

Weil es danach immer weitergeht. Dieser Kopf kann nicht anders. Ständig produziert er neue Einsichten, Ansichten und Widersprüche, schaut er sich selbst im Spiegel an und sich selbst in anderen. Da würde es dann auch nicht mehr überraschen, wenn diesem „Toresschluss“ bei nächster Gelegenheit noch einer folgt.

Denn eigentlich ist das auch Leben: Immer noch einen draufzuhaben, und wenn es nur ein kleiner Sarkasmus ist, eine kratzende Selbsterkenntnis. Man lernt ja nie aus, wenn man sich nicht für einen genialen Kerl hält.

Eher landet man in einer Bescheidenheit, die vor allem aus der Erkenntnis besteht, dass man immer wieder scheitert und niemals fertig wird. Mit sich und der Welt sowieso nicht.

Und von all den Vollkommenheiten, die man mal erreichen wollte oder sollte, am Ende noch weiter entfernt ist als am Anfang, als man noch nicht ahnte, wie viel Mühe es macht, auch nur ein bisschen über sich und die Welt zu begreifen. Am Ende darf man staunen, natürlich, und verbeugt sich auch Gunter Preuß vor der Grandiosität der Welt. Aber nicht vor Menschen. Das darf man durchaus ein Credo nennen.

Gunter Preuß „Vor Toresschluss“, Passageverlag, Leipzig 2022, 14,50 Euro

Empfohlen auf LZ

So können Sie die Berichterstattung der Leipziger Zeitung unterstützen:

Keine Kommentare bisher