Warum in die Ferne reisen? Sieh, das Gute liegt so nah! Der deutsche Osten ist ein Stück Amerika. Jedenfalls was die Organisation des Arbeitsmarktes betrifft. Nicht nur der große Umbau ab 1990 hat hier klassische Organisationsformen erschwert. Ab 2005 ist der Osten geradezu zum Experimentierfeld für sehr amerikanische Arbeitsmodelle geworden. Was das IWH in Halle jetzt kurz gewürdigt hat.

Manchmal sollte man das durchaus mal betrachten. “Arbeitsmärkte in Ostdeutschland: Auf halbem Wege zwischen USA und Deutschland”, betitelt das Institut für Wirtschaftsforschung Halle (IWH) seine Kurzanalyse. Die natürlich beleuchtet, wo der ostdeutsche Arbeitsmarkt (auch strukturell bedingt) seine Schwächen hat, die andererseits auch Stärken sein könnten.

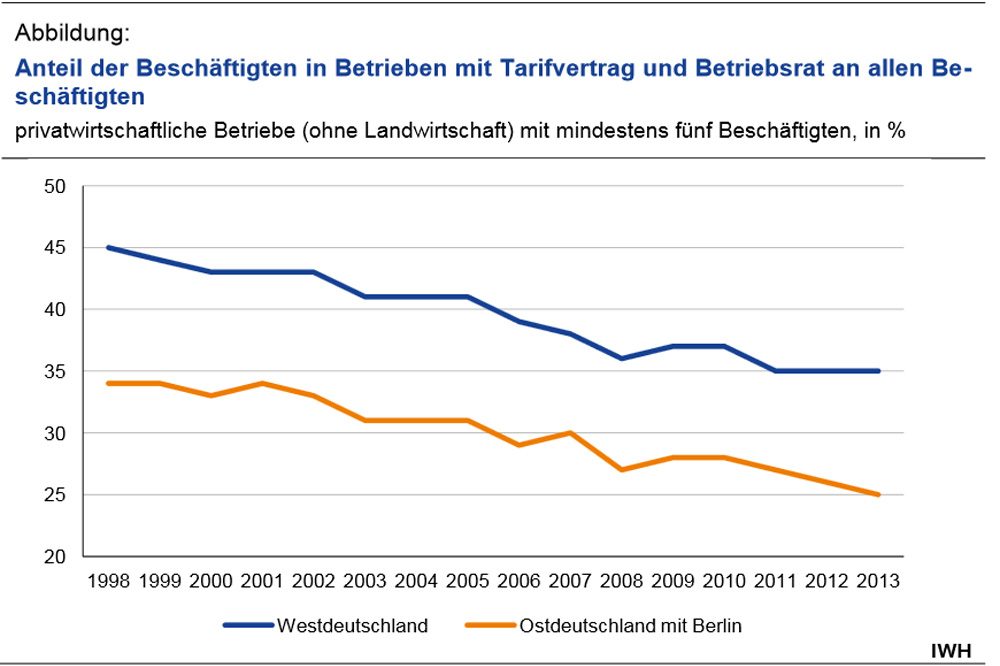

“Der Anteil der Beschäftigten, die im Rahmen eines Tarifvertrags beschäftigt und zugleich auch durch einen Betriebsrat vertreten sind, ist in Ostdeutschland deutlich niedriger als im Westen und sank zwischen 1998 und 2013 noch einmal um etwa ein Viertel”, stellt das IWH jetzt in seiner Analyse fest. Und kommt zu einer erstaunlichen Aussage dabei: “Speziell für Ostdeutschland besteht die Gefahr, in einem ‘Niemandsland’ zwischen USA und Deutschland steckenzubleiben.”

Ist der Osten tatsächlich auf dem Weg, amerikanische Verhältnisse zu bekommen? Für das IWH ist es die Frage zweier wirtschaftlicher Philosophien: “Die Volkswirtschaften Deutschlands und angelsächsischer Länder unterscheiden sich entlang zahlreicher Dimensionen. Während in den USA der Wettbewerb die treibende Kraft von Anpassungsprozessen ist, ist das deutsche System durch Institutionen gekennzeichnet, die das Verhalten von Unternehmen und Interessenvertretern koordinieren und kanalisieren. In der Tendenz setzen wettbewerblich koordinierte Volkswirtschaften auf flexible Formen der Arbeitgeber-Arbeitnehmer-Beziehungen (‘Hire and Fire’), während in Deutschland in der Vergangenheit Institutionen dominiert haben, die einen Interessenausgleich mit dem Ziel einer langfristigen Kooperation der Akteure zum Ziel haben. Zentral sind in diesem Punkt Branchentarifverträge und betriebliche Mitbestimmung, aber auch ein bankendominiertes Finanzsystem.”

Aber was folgt daraus? Das IWH zieht daraus einen sehr erstaunlichen Schluss: “Generell haben wettbewerbliche Systeme Vorteile in der strukturellen Anpassung von Volkswirtschaften an neue Technologien und Rahmenbedingungen, während das deutsche System kurzfristige Vorteile bei der Absorption von negativen Schocks zu haben scheint und es den Akteuren erlaubt, langfristiger zu planen.”

Ein Satz, den selbst das IWH mit Blick auf Ostdeutschland gleich wieder relativiert. Denn ganz so toll ist die Anpassungsfähigkeit “wettbewerblicher Systeme” (was immer das heißen soll) an neue Technologien und Rahmenbedingungen eben doch nicht. Im Gegenteil: Der Osten zeigt, wie schwer das fällt, wenn die Ressourcen fehlen. Oder noch genauer, auch wenn Professor Dr. Steffen Müller, der den Beitrag verantwortet, nicht direkt darauf hinweist: Wenn der freie Markt (also “der Wettbewerb”) keine starken Regulatoren hat, entsteht ein sehr labiles System, das seine Wettbewerbsfähigkeit tatsächlich in weiten Teilen einbüßt. Nur schließt Müller justament das Gegenteil daraus: “Wichtig ist dabei, dass diese Systeme nur als Einheit funktionieren. Der Rückgang in der Bedeutung von Tarifverträgen und der Mitbestimmung zeigt, dass das deutsche System, speziell in Ostdeutschland, unter Druck geraten ist und möglicherweise langfristig im internationalen Wettbewerb der Systeme nicht bestehen kann. Die strukturellen Veränderungen am Arbeitsmarkt deuten darauf hin, dass sich Deutschland und speziell Ostdeutschland zur Zeit zwischen beiden Systemen befindet.”

Was ja nicht neu ist. Die so genannte Deregulierung des deutschen Arbeitsmarktes läuft ja nun seit über 20 Jahren. Nichts anderes zeigt ja der permanente Rückgang von Tarifbindungen nicht nur in Ost- sondern auch in Westdeutschland. In der Interpretation etlicher Wirtschaftsinstitute hat das die deutsche Wettbewerbsfähigkeit deutlich erhöht. Die Bundesrepublik befindet sich nicht mit England oder mit den USA im Wettstreit um den Titel “Exportweltmeister”, sondern mit China. Und das trotz einer im internationalen Vergleich noch recht hohen Tarifbindung.

Und was Müller ebenfalls weglässt, ist die Tatsache, dass die meisten nicht-tariflichen Arbeitsverhältnisse nicht in der exportorientierten Industrie entstanden sind. Den höchsten Prozentsatz solcher Jobs findet man in der binnenorientierten Dienstleistung, wo Deutschland in keiner Weise mit den Angelsachsen konkurriert.

Es sieht tatsächlich so aus, als hätte das IWH in den letzten Jahren einen guten Teil seiner wirtschaftsanalytischen Kompetenz eingebüßt. Es singt immer öfter das Lied vom “freien Markt”. Aber daraus lernt man nichts. Schon gar nicht über die Zukunftsfähigkeit der (ost-)deutschen Wirtschaft.

Was man zumindest aus der vom IWH beigefügten Grafik lernt, ist die Tatsache, dass der Prozess des Abbaus tariflicher Beschäftigung in Ost und West seit 1998 unvermindert anhält. Aber allein das Sinken der Kurve sagt nicht alles – denn ab 2005 steckt dahinter auch der Aufbau neuer Beschäftigungen, der in beiden Landesteilen vor allem im nicht-tariflichen Sektor erfolgte. Im Jahr 2015 steht die Bundesrepublik tatsächlich an einem Scheideweg. Aber der heißt möglicherweise ganz anders als von Müller suggeriert: Der zunehmende Fachkräftemangel in Ost wie West könnte immer mehr Unternehmen dazu zwingen, wieder vermehrt tarifgebundene Arbeitsverträge anzubieten.

So können Sie die Berichterstattung der Leipziger Zeitung unterstützen:

Keine Kommentare bisher