2010 ist immer ein guter Ausgangspunkt. Das war das Jahr, in dem Sachsen sich aus den Folgen der Finanzkrise herausarbeitete und an die Wirtschaftsentwicklung anknüpfte, die bis 2007 sichtbar war. Und nicht nur die Steuereinnahmen sind seitdem gewachsen und haben den Finanzminister jedes Mal etwas überrascht. Auch das Brutto-Inlands-Produkt (BIP) wuchs.

Das BIP umfasst zumindest rechnerisch, was an Produktionsumsätzen geschafft wurde in einem Jahr. Und auch die kühnen Rechner der Gruppe Steuerschätzung tun ja immer so, als wäre das BIP und dessen Wachstum vor allem verantwortlich dafür, dass die Steuereinnahmen steigen. Was schlicht nicht stimmt. Die meisten Steuern nimmt Deutschland über Löhne und Gehälter und den Konsum ein. Da kommt ja alles in einen riesigen Topf, wird umverteilt und umgerührt. Und dass die Einnahmen gerade in Sachsen stärker wachsen als das BIP, hat genau damit zu tun.

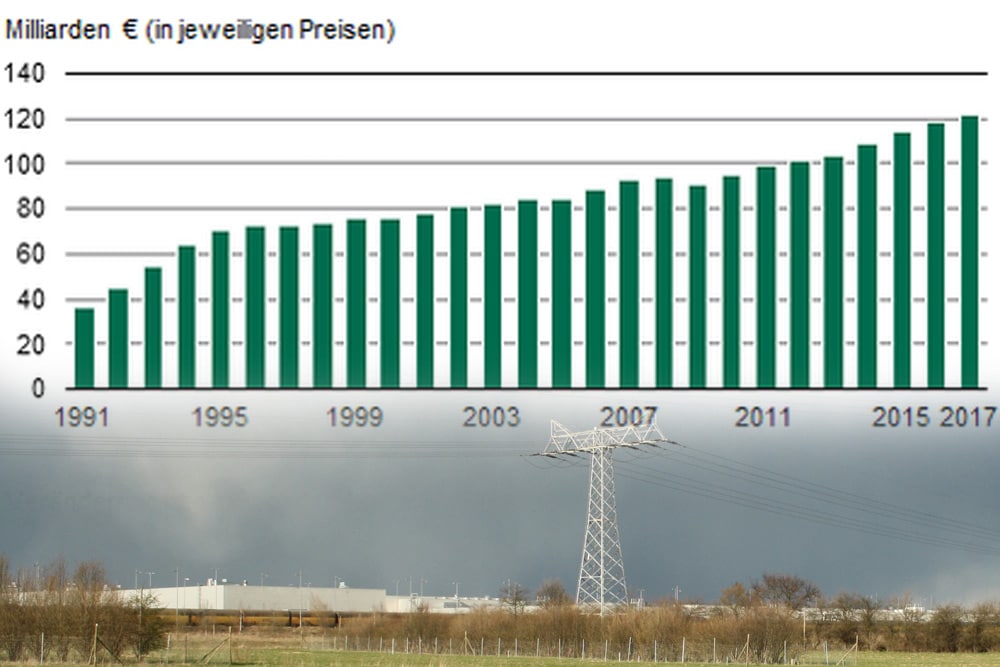

Denn während die Steuereinnahmen von 2010 bis 2017 um satte 40,5 Prozent zunahmen (und damit die Einnahmeseite des Freistaats deutlich stabilisierten), stieg das BIP nur um 28 Prozent, nämlich von abgerechneten 95 Milliarden Euro im Jahr 2007 auf mittlerweile knapp 122 Milliarden. Aus der Froschperspektive von 2010 scheinbar ein erstaunliches Wachstum.

Aber da sowohl Politik wie große Medien meist nur auf die Industrie schauen und am liebsten blitzende Fließstrecken in hochmodernen Fabriken bestaunen, gerät aus dem Blick, dass das Produzierende Gewerbe in Sachsen nur einen kleinen Teil der Umsätze generiert – rund ein Viertel.

Zum BIP-Wachstum seit 2010 hat es 8 Milliarden Euro beigetragen.

Der Dienstleistungsbereich aber hat fast 16 Milliarden Euro mehr Umsatz gemacht. Das Produzierende Gewerbe steigert zwar seine Absätze und Umsätze – aber die neuen Arbeitsplätze entstehen fast alle im Dienstleistungsbereich. Dort sind die Produktionsumfänge nicht so groß – das, was dann zum Faktor „Produktivität“ wird, den die Statistiker immer aus den Umsätzen pro Beschäftigten errechnen. Aber wer mit weniger Materialaufwand zu tun hat, sondern vor allem mit bezahlten Dienstleistungen, der hat natürlich rechnerisch eine deutlich geringere Produktivität.

Scheinbar. Obwohl eine Pflegekraft genauso malocht wie der Arbeiter am Band.

Deswegen ist die Fixierung aufs BIP bei der Prognose künftiger Steuereinnahmen recht problematisch. Da kann man dann zwar Gütersteuern und Umsatzsteuern einigermaßen kalkulieren – bei den Einkommenssteuern wird es aber schon schwierig. Erst recht in einem Land wie Sachsen, das 20 Jahre lang auf den Ausbau des Niedriglohnsektors gesetzt hat, also hunderttausende Beschäftigte praktisch für die Finanzämter unsichtbar gemacht hat. Denn wer so wenig verdient, dass er unter der Steuerfreigrenze bleibt, wird auch bei der Steuerveranlagung nicht sichtbar.

Der schafft zwar irgendwie Mehrwert, sonst gäbe es den Arbeitsplatz ja nicht, vielleicht kommt er im Monat auch geradeso über die Runden – aber Letzteres darf bezweifelt werden, denn in der Regel hat derjenige dann Anspruch auf staatliche Unterstützung, sei es beim Wohngeld, sei es bei den Kosten zum Lebensunterhalt.

Wer also den Niedriglohnbereich massiv ausweitet, belastet die Staatskassen, lässt also andere Erwerbstätige dafür bezahlen, dass die Niedriglöhner überhaupt genug zum Leben haben. Das ist zwar ein Mittel, mit dem man kurzzeitig einen im Grunde zweiten Arbeitsmarkt, einen gestützten Arbeitsmarkt schafft. Aber es sorgt nicht nur für Depression bei den Menschen, denen das angetan wird – es macht auch den Staat zur Kirchenmaus.

Geändert hat sich das erst nach 2010, und auch nicht wirklich freiwillig. Bis heute gibt es noch Politiker, die die Niedriglöhne mit allen Mitteln verteidigen. Aber da gibt es nichts mehr zu verteidigen. Denn ein Faktor hat alles geändert, den eben diese Politiker bis heute ignorieren: die Demografie, die halbierten Ausbildungsjahrgänge, die seit 2010 in den Arbeitsmarkt eintreten, aber nicht mehr alle Altersabgänge kompensieren können. Das heißt: Auch die Niedriglöhner wechseln nach und nach in besser bezahlte Jobs, viele haben vom Mindestlohn profitiert. Und damit wurden sie auch zu Einkommenssteuerzahlern.

Etwas, was Politiker sich eigentlich immer wünschen sollten. Dass sie überhaupt das Lied der Niedriglöhne singen, ist aus Haushaltssicht nicht zu verstehen. Schon gar nicht in einem Land, das sich immer mehr zum Dienstleistungsland entwickelt.

Es sind die Dienstleistungsbranchen, die händeringend nach Arbeitskräften suchen – und zwar nicht nur die mit den niedrigen Qualifikationen (Putzen, Wachen, Lager füllen), sondern hochqualifizierte Branchen vom Gesundheitswesen über die Informations- und Kommunikationstechnologie bis zur Bildung, von der alle seit 2010 wissen, dass sich auf diesem Gebiet alle Wettbewerbsfähigkeit entscheidet. Und trotzdem hat man in Schulen und Hochschulen den Rotstift angesetzt.

Wenn also die Steuereinnahmen wachsen, dann erstaunlicherweise gegen den Willen der letzten Staatsregierungen. Das haben sie wirklich nicht gewollt. Und trotzdem bekommen.

So können Sie die Berichterstattung der Leipziger Zeitung unterstützen:

Keine Kommentare bisher