Nicht nur die Leipziger kamen ins Grübeln, als die AfD 2019 „Wende 2.0“ plakatierte, ganz so, als wäre nun ausgerechnet diese rechtsradikale Partei diejenige, die „die Wende vollenden“ könnte. Was immer das heißen sollte außer eine weiteren Okkupation einer Floskel nach „Wir sind das Volk“. Denn gemeint ist das Gegenteil. Statt also ein buntes Jubiläumsheft zu 30 Jahren Mauerfall aufzulegen, entschloss sich der Dresdner Geschichtsverein zur Analyse.

Die natürlich nur punktuell ausfallen kann. Mehrere Autoren des Heftes aus der Beitragsreihe des Dresdner Geschichtsvereins gehen darauf ein, dass es im Jahr 2019 auf einmal unmöglich ist, so jubilierend und naiv auf den Herbst 1989 zurückzuschauen, wie das noch 1999 und 2009 möglich war. Es braucht wohl wirklich den Abstand einer kompletten Generation, um hinter den plakativen Jubelbildern jene Prozesse zu sehen, die unter der Oberfläche abliefen und letztlich auch zu den heutigen Spaltungen führten.

Denn was nicht ausgesprochen wird, wirkt fort. An Küchentischen, auf Sofas, in Kneipen. Nichts war so falsch adressiert wie Klaus von Dohnanyis „Brief an die Deutschen Demokratischen Revolutionäre“, den er 1990 als Buch veröffentlichte und der einer jener Momente war, die dazu beitrugen, eben jene Legende zu begründen, dass die Mehrzahl der DDR-Bürger tatsächlich Revolutionäre waren und ab 1990 dann auch aufrechte Demokraten.

Das waren viele eben nicht. Konnten sie auch nicht sein. Auch wenn sie dann in den anschwellenden Demonstrationen jene Schwungmasse bildeten, die den beginnenden Aufbruch von September und Oktober 1989 zu einem unaufhaltbaren Prozess machten, der ab dem 9. November zur ersten freien Wahl und ohne Halten zur Deutschen Einheit führte.

Die Dresdner Entwicklung fasst in diesem Heft Thomas Widera kurz zusammen. Immerhin steht Dresden auch für die gewalttätigsten Ereignisse in diesem Herbst 1989, jenen Ausbruch des elementaren Zorns, als die Züge mit den Flüchtlingen aus der Prager Botschaft über DDR-Territorium in den Westen gelenkt wurden.

Kurzzeitig wurde sichtbar, was passiert, wenn die Bürger selbst zur Gewalt greifen und dabei auf zwei Sicherheitsverantwortliche treffen, die mit der Härte des Staates reagieren.

Zum Vorbild des friedlichen Dialogs wurde Dresden erst, als die beiden SED-Funktionäre Berghofer und Modrow den Dialog mit der „Gruppe der 20“ eröffneten. Friedlich werden Revolutionen erst, wenn die noch Herrschenden bereit sind, auf den Einsatz von Gewalt zu verzichten. Was nicht bedeutet, dass am Ende der Revolution etwas entsteht, das sich die wirklichen Revolutionäre, die wenigen Mutigen, die am Anfang des Aufbruchs stehen, tatsächlich vorgestellt haben.

Auch in Dresden ging so mancher, der im Oktober dabei war, ab dem 19. November nicht mehr zur Demo, weil sich die Atmosphäre gründlich gewandelt hatte und der Ausruf „Wir sind das Volk“ dem Schlachtruf „Wir sind ein Volk“ gewichen war. Und damit auch der Absage an einen wirklichen Dialog.

Das machte ja spätestens der Wahlkampf zu den Volkskammerwahlen 1990 deutlich: Hier wollten nicht nur einige Parteien, die eben noch brav die SED-Politik mitgetragen hatten, schnellstmöglich die Einheit und damit die Übernahme des politischen Systems der Bundesrepublik, hier wurde auch der schon jähzornige Unmut deutlich, sich auch nur noch einen Tag länger über die DDR und das Leben darin zu unterhalten. Statt Dialog gab es Wahlkampf und blühende Versprechen. Und das hat Folgen bis heute, wie Henriette Stapf in ihrem Beitrag „Ostdeutsche Generationen im Dialog“ feststellt.

Denn auch die DDR war kein homogenes Land, auch wenn es vielen der heutigen Rechtswähler so erscheint in der Rückschau, weil sie die damalige „Wohlfühlwärme“ mit einer friedlichen Gesellschaft verwechseln. Tatsächlich war auch die DDR-Gesellschaft tief gespalten in Angepasste, Mitläufer, Opportunisten, Karrieristen, Aussteiger, Dissidenten, Funktionäre … – „Diese Spaltungen wurden durch die schnelle Vereinigung 1990 nur übertüncht. Durch die rasante Installierung neuer Strukturen wurden die inneren Konflikte der DDR weggebügelt“, zitiert Stapf eine Analyse von Annette Simon.

Und dazu kam dann ganz schnell, so Stapf: „Westliche Zuschreibungen blockierten vielfach östliche Selbstbeschreibungen.“

Der längst überfällige Dialog über den tatsächlichen Zustand der DDR-Gesellschaft wurde radikal abgebrochen. Was unter anderem auch dazu führte, dass der Neofaschismus der späten DDR genauso ignoriert werden konnte wie die Tatsache, dass auch die Emanzipation nur eine sozialistische Tünche war, während uralte patriarchalische Verhaltensweisen überlebten und nun auf einmal wieder im demokratischen Mäntelchen weitergepflegt wurden. Der unter Kurt Biedenkopf etablierte sächsische Paternalismus steht genau dafür.

Und richtig prekär wurde das Schweigen der sogenannten „zweiten Generation“, als die dritte Generation ab 1990 abzuwandern begann, weil die industrielle Basis des Ostens abgeräumt wurde.

Was übrigens noch einen Effekt hat, den selbst Historiker immer wieder ausblenden (Politiker sowieso): Indem ab 1990 Millionen junge, gut qualifizierte Menschen in den Westen abwanderten, nahm das (im ersten Moment) auch den Druck aus dem Kessel, ersparte dem „Westen“ tatsächlich wirklich große Anstrengungen, den Osten wirtschaftlich zu stabilisieren und senkte auch jene so gern genannte Summe von Osttransfers, die dann an die flossen, die auf einmal ohne Job dastanden.

Zu den Folgen gehört nicht nur die Tatsache, dass diese jungen Menschen dann fehlten (samt ihren Kindern), sondern auch eine Überalterung und ein geradezu radikaler Konservatismus Fuß fassten, welch letzterer auch auf politischer Ebene den Dialog über zwingende Modernisierungen verweigerte.

Das geht schon ein bisschen über Stapfs Artikel hinaus. Aber es gehört dazu. Auch zu diesem Unmut der Pegidisten und AfD-Wähler, die jetzt in einer ähnlichen Verbiesterung gegen das „System“ und die „Altparteien“ agitieren und sich als „das Volk“ gerieren. Denn Henriette Stapf hat recht: Diese Verbitterung spiegelt auch die seit 30 Jahren etablierten „Machtverhältnisse Ost-West“ wider.

Da es zum ostdeutsch-ostdeutschen Dialog der Generationen nie kam, fühlen sich nicht nur die Alten in der Bundesrepublik nicht vertreten und nicht gehört, sondern auch die Jungen. Nur dass die Älteren das Gefühl haben, sie könnten die Sache auf ihre Weise wieder drehen, wie sie es ab November 1989 gemacht haben. Zurück in einen Zustand, in dem sie sich mit all den Veränderungen, die seit 2015 unübersehbar geworden sind, nicht mehr beschäftigen.

Schlimm genug, dass sie dabei den Pfeifentönen echter Rechtsextremisten nachlaufen. Aber die greifen genau da an, wo der „Dialog der Generationen“ ausgeblieben ist. Die Kinder (also Generation 3) können diese enthemmten Alten nicht bremsen. Mitten durch die Familien geht der Riss.

Und natürlich ist die Frage: Wie gibt man den Generationen eine Stimme, ohne dass es zu diesem wütenden Aneinandervorbeireden kommt, wie die jüngeren Podien oft zeigten?

Wahrscheinlich wurde die Chance verpasst. Sie passte ja auch nie wirklich in Regierungskonzepte. Da ist Sachsen nicht die Ausnahme, obwohl hier noch viel stärker das Gefühl gepredigt wurde, Sachsen sei geradezu etwas Besonderes. Ein Mythos, der auch in den ersten Jahren all die Probleme übertünchte, die mit dem radikalen Transformationsprozess tatsächlich alles änderten und den Menschen sehr viel zumutete.

Auf einmal werden Prozesse deutlich, die so überhaupt nicht dem klassischen Bild einer Revolution ähneln. Ein Thema, das im Heft Joachim Fischer zu analysieren versucht. Aber Revolutionen kommen nun einmal selten da an, wo sie eigentlich mal hinsteuerten. Karl-Siegbert Rehberg stellt da in seinem Beitrag eine sehr wichtige Frage: „Selbstermächtigung gegen Selbstabschließung?“

Denn wer Menschen ausgrenzt und sich ganz elitär zum „Volk“ erklärt, der zerstört den Dialog und kann nicht wirklich damit rechnen, mit den anderen Mitgliedern der Gesellschaft im Gespräch zu bleiben und dann vielleicht gehört und verstanden zu werden.

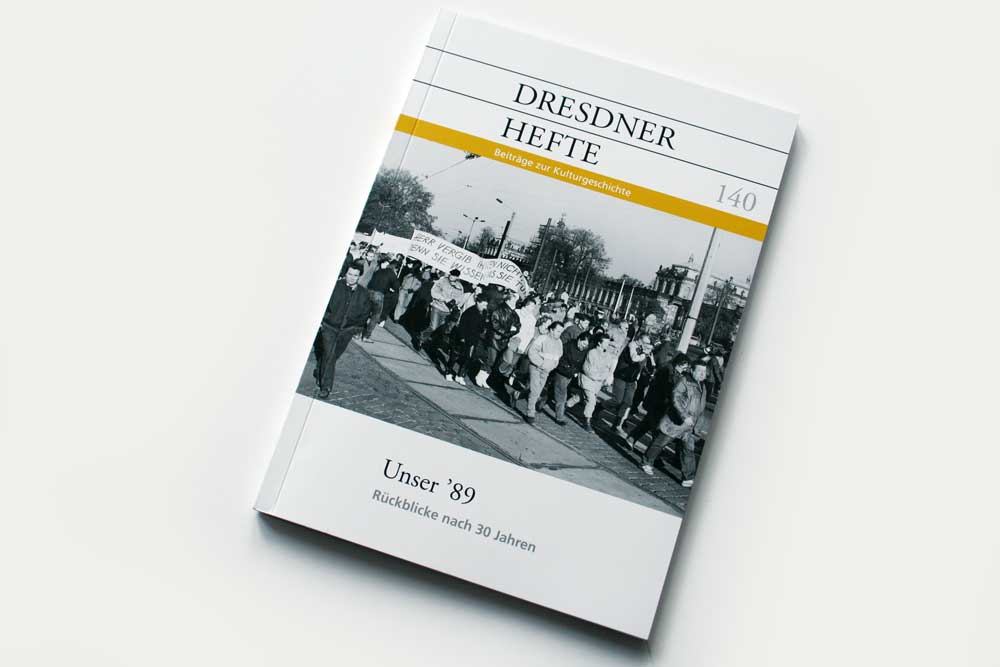

Dresdner Hefte 140 „Unser ’89. Rückblicke nach 30 Jahren“, Dresdner Geschichtsverein, Dresden 2019, 5 Euro.

Wendezeit: In faktenreicher Kompaktheit erzählt Kristina Spohr, wie sich 1989 bis 1992 die Welt veränderte

Hinweis der Redaktion in eigener Sache (Stand 24. Januar 2020): Eine steigende Zahl von Artikeln auf unserer L-IZ.de ist leider nicht mehr für alle Leser frei verfügbar. Trotz der hohen Relevanz vieler Artikel, Interviews und Betrachtungen in unserem „Leserclub“ (also durch eine Paywall geschützt) können wir diese leider nicht allen online zugänglich machen. Doch eben das ist unser Ziel.

Trotz aller Bemühungen seit nun 15 Jahren und seit 2015 verstärkt haben sich im Rahmen der „Freikäufer“-Kampagne der L-IZ.de nicht genügend Abonnenten gefunden, welche lokalen/regionalen Journalismus und somit auch diese aufwendig vor Ort und meist bei Privatpersonen, Angehörigen, Vereinen, Behörden und in Rechtstexten sowie Statistiken recherchierten Geschichten finanziell unterstützen und ein Freikäufer-Abonnement abschließen (zur Abonnentenseite).

Wir bitten demnach darum, uns weiterhin bei der Aufrechterhaltung und den Ausbau unserer Arbeit zu unterstützen.

Vielen Dank dafür und in der Hoffnung, dass unser Modell, bei Erreichen von 1.500 Abonnenten oder Abonnentenvereinigungen (ein Zugang/Login ist von mehreren Menschen nutzbar) zu 99 Euro jährlich (8,25 Euro im Monat) allen Lesern frei verfügbare Texte zu präsentieren, aufgehen wird. Von diesem Ziel trennen uns aktuell 350 Abonnenten.

So können Sie die Berichterstattung der Leipziger Zeitung unterstützen:

Keine Kommentare bisher