Goethe war hier. Eine Menge Orte könnten das unter ihr Ortseingangsschild schreiben. Es hat so was Auserwähltes. Auch wenn der reisende Dichter hier nur mal kurz zum Übernachten war oder einen Kumpel besucht hat. Obwohl – so viele dicke Kumpel hatte er gar nicht. Und so einen wie Schiller fand er auch nur ein Mal. Und das auch nur, weil Schiller seine Freundschaft suchte. Erstaunlich: Aber so ein Klugscheißer-Buch bringt einem den Herrn Geheimrat doch ganz nebenbei sehr nahe. Auch weil es ihn vom Sockel holt.

Ein Sockel, auf den ihn die deutschen Professoren und Lehrplan-Obwalter um das Jahr 1870 gestellt haben, als einerseits Bismarck seine Variante eines „geeinten“ Deutschland zusammenschusterte und andererseits die Herren Nationlmythen-Erfinder darangingen, auch die zugehörigen Nationalheiligen zu weihen.

Die es bis dahin nicht gab. Denn Deutschland war ein Flickenteppich aus Klein- und Mittelfürstentümern, trotz aller Nationalbegeisterung, die 1813 in den „Befreiungskriegen“ geschürt worden war. In denen am Ende nur die alten Fürsten sich von ihrem Volke von Napoleon befreien ließen. Trauen Sie keiner Vokabel, die in einer Propagandaabteilung erfunden wurde.

Und Goethe, dieser Hesse im Lande Sachsen-Weimar? Der verabschiedete sich von den Feierbolzen der deutschen Romantik in dem Moment, in dem sie anfingen, nationalistische Mittelalter-Märchen zu erfinden. Dafür trug er den Orden der Napoleonischen Ehrenlegion mit Stolz am Revers. Auch dann noch, als aus den kriegerisch euphorisierten Deutschen wieder brave Untertanen geworden waren. Obwohl …

Er hatte auch seine Sympathien für die Jenaer Studenten, als sie 1817 auf die Wartburg zogen, dieser Herr Minister. Wenn Dagmar Gaßdorf und Bertold Heizmann, beide Mitglied der Goethe-Gesellschaft Essen, in diesem Klugscheißer-Buch etwas gelingt, dann das: Den zum deutschen Dichterheiligen auserkorenen Goethe in seinen Widersprüchlichkeiten zu zeigen. Was Goethe-Leser eigentlich wissen.

Aber eigentlich nicht wissen dürfen – jedenfalls nicht, wenn man sich den lehrplanmäßigen Umgang mit Goethe-Texten in deutschen Schulen anschaut. (Der völlig überdrehte Film „Fack ju Göhte“, in dem es gar nicht um Goethe geht, ist nur das Ergebnis so einer Heiligsprechung. Da rebellieren nicht nur Schüler.) Goethe wusste sehr wohl um seine Schwächen und Widersprüche. Seine besten Texte erzählen davon – „Die Leiden des jungen Werther“ genauso wie „Faust. Der Tragödie erster Teil“ oder „Dichtung und Wahrheit“. Nur: Was man nicht sehen darf, sieht man auch nicht.

Nicht den durchaus über sich selbst verzweifelten Mann im „Zauberlehrling“ oder den, der erst nach Italien fahren muss, um seine tiefverwurzelte Scheu vor dem weiblichen Geschlecht zu verlieren. Zu Recht stellen Gaßdorf und Heizmann fest, wie schwer es Goethe fiel, Menschen wirklich nah an sich heranzulassen und Freundschaften einzugehen.

Trotz der engen Freundschaft mit Herzog Carl August, der ihn mit seiner Einladung nach Weimar eigentlich aus einer existenziellen Sackgasse holte. Denn bis dahin hatte der junge Man immer versucht, irgendwie den Wunsch seines strengen Vaters zu erfüllen, in dessen Fußstapfen als Jurist zu treten. Goethe als praktizierender Anwalt? Kaum noch vorstellbar.

Goethe auf der Flucht? Das ja. Das kennzeichnet sein Leben und sämtliche Lieben, die von ihm ernsthafte Verhaltensweisen gefordert hätten. Er floh aus Leipzig, er floh aus Wetzlar, er floh aus Weimar. Nur Christiane, die Schwester des berühmten „Rinaldo Rinaldini“-Autors Christian August Vulpius, kam im richtigen Moment, kurz nach seiner erfüllenden Italienflucht – und war ihm fortan das, vor dem er eigentlich immer geflohen war: eine treue und vor allem kochbegabte Frau.

Die er erst spät heiratete, nach jenem Fast-Plünderungserlebnis bei der Besetzung Weimars durch die Franzosen. Da war er einen Moment lang offen für die richtige Liebe (und nicht nur für all die poetischen Schwärmereien, die dann irgendwie ihren literarischen Niederschlag fanden).

Er hatte zwar schon zu Lebzeiten seinen Ruf als Dichtergott in Weimar. Aber Gaßdorf und Heizmann erzählen auch, wie er an diesem Ruf arbeitete. (Und später sein meist unterschätzter Sohn.) Denn der Vielgelesene und Vielgespielte war er damals auf keinen Fall. Freund Schiller war auf den Bühnen des Heiligen Flickenteppichs viel präsenter. Und als das nationale Selbstbewusstsein wieder etwas mutiger wurde, wurden keine Goethe-Vereine gegründet, sondern Schiller-Vereine.

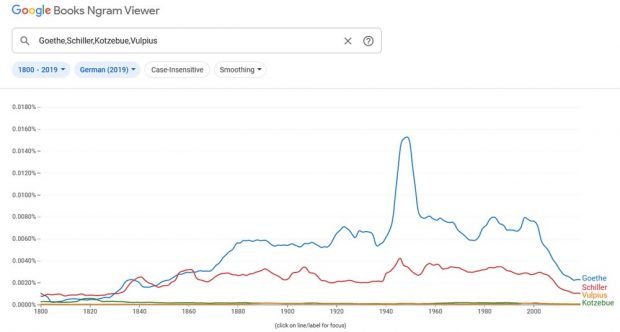

Und viel beliebter waren sowieso zwei andere Weimarer Zeitgenossen – eben jener Räuber-Roman-Autor Vulpius, desen Rinaldini-Geschichten die Bestseller ihrer Zeit waren. Und jener August von Kotzebue, dessen Dramen das Publikum sogar am Weimarer Theater verlangte, an dem Goethe Direktor war. Die Ngram-Kurve auf der entsprechenden Google-Books-Seite zeigt sehr schön, wie der Ruhm Schillers und Kotzebues den Goethes zu Beginn des 19. Jahrhunderts übertraf. Wirklich abgehoben als Nationalheiliger hat Goethe erst seit 1870, als er von den deutschen Rauschebärten kanonisiert wurde (mit der einsamen Spitze zu Goethes 200. Geburtstag 1949).

Die Heiligsprechung hat ihm geschadet, keine Frage, auch wenn sie Dutzende Autor/-innen dazu animiert hat, sich mit all den Menschen näher zu beschäftigen, die in seinem Dunstkreis auftauchten – von Christiane über Anna Amalia bis Kotzebue. Nicht zu vergessen sein berühmtester Biograf – der Herr Eckermann, der den alten Goethe schon aus einem anderen Blickwinkel beschreiben konnte – und damit selbst berühmt wurde.

Aber das, was diesen Menschen (der Frauen tatsächlich aus ganzem Herzen lieben konnte und auch fluchen konnte wie kaum ein zweiter (Siehe die Kapitel zu „Faust II“ und den „Horen“)) wirklich ausmachte, findet man weder in den Schulausgaben noch in den Klassikerausgaben. Auch nicht in den ganzen Goethe-Gedichtausgaben.

Sie alle behandeln ihn wie einen Eunuchen der Gefühle. Mit seinen Gefühlen aber lag er zeitlebens im Clinch, hin- und hergerissen zwischen den Rollenerwartungen (immerhin musste er sich in Adelskreisen behaupten) und dem verzweifelten Wunsch, doch auch ein ganzes erfüllendes Leben zu leben. Und gleichzeitig auch voller Scheu vor Verpflichtungen – gar denen einer Ehe.

Am Ende schreiben Gaßdorf und Heizman zwar auch ein Kapitel über den „Popstar“ Goethe. Aber das ist er noch lange nicht, auch wenn es den beiden mit viel Spaß an der Demontage gelingt, zumindest den Leser/-innen dieses Buches zu zeigen, dass dieser Wolfgang, der nicht so gern Johann genannt werden wollte, ein Mensch mit Schwächen, Freuden, Leidenschaften und großem Sprachwitz war. Und – wohl auch bedingt durch seine hart erarbeitete Distanz zum Alltagsgeplapper – einer, der seiner Neugier frönte und nichts so verabscheute wie aufgeblasene Frömmigkeit.

Die Gretchenfrage wird natürlich auch geklärt, obwohl es einem bis heute das Herz zerreißt, dass Gretchen in ihren frommen Glaubensvorstellungen lieber verbleibt und Faust damit zum Schuldigen macht. Aber steckt in diesem nach Höherem strebenden und sichtlich bindungsunwilligen Faust nicht der halbe oder gar ganze Goethe? Man sollte die besten Bücher des „Fürstenknechtes“ tatsächlich endlich gegen den Strich bürsten, neu verpacken und den jüngeren Lesern zeigen, dass der Klassiker nichts als Fassade ist.

Aber dieses Klugscheißer-Buch hilft schon beim Demontieren. Man darf es auch ruhig mit nach Weimar nehmen und die dortigen Stadtführer ordentlich ärgern, indem man sich von ihnen zeigen lässt, wo Wolfgang in der Ilm schwamm, wo er seine Weinsammlung aufbewahrte, wo sein Schwager Vulpius wohnte und welche Gasthöfe er zusammen mit Carl August demoliert hat.

Dann soll man mal sehen, wie sie reagieren. Wenn sie von all dem nichts wissen wollen, versuchen sie einem ja doch wieder nur den falschen Goethe unterzujubeln, den verstaubten Nationalgoethe, über dem schon Generationen von Schüler/-innen verzweifelt sind.

„Wir hätten ihn zu gern persönlich kennengelernt“, schreiben Dagmar Gaßdorf und Bertold Heizmann am Ende. Aber ihr Büchlein öffnet zumindest ein Fenster, aus dem man Goethe endlich ein bisschen menschlicher sieht. Nein, er ist nicht „der Dichter der Deutschen“ (wie ihn selbst der Klappentext noch betitelt).

Hätte man ihn in seiner Gegenwart so betitelt, wäre er wohl schreiend aus dem Zimmer gerannt. Dazu muss man nicht lange suchen bei ihm, um den überzeugten Kosmopoliten zu finden, für den klassisches Denken immer Grenzüberschreitung bedeutete. Also etwas völlig anderes, als was die Herren Deutschprofessoren 1870 mit der Erfindung der deutschen Klassiker meinten.

Dagmar Gaßdorf; Bertold Heizmann Goethe für Klugscheißer, Klartext Verlag, Essen 2020, 14,95 Euro.

Hinweis der Redaktion in eigener Sache

Seit der „Coronakrise“ haben wir unser Archiv für alle Leser geöffnet. Es gibt also seither auch für Nichtabonnenten unter anderem alle Artikel der LEIPZIGER ZEITUNG aus den letzten Jahren zusätzlich auf L-IZ.de über die tagesaktuellen Berichte hinaus ganz ohne Paywall zu entdecken.

Unterstützen Sie lokalen/regionalen Journalismus und so unsere tägliche Arbeit vor Ort in Leipzig. Mit dem Abschluss eines Freikäufer-Abonnements (zur Abonnentenseite) sichern Sie den täglichen, frei verfügbaren Zugang zu wichtigen Informationen in Leipzig und unsere Arbeit für Sie.

Vielen Dank dafür.

Empfohlen auf LZ

So können Sie die Berichterstattung der Leipziger Zeitung unterstützen:

Keine Kommentare bisher