Wer beherrscht die Diskurse? Wer bestimmt eigentlich, wie Menschen die Welt sehen? Ihr eigenes Land? Ihre Vergangenheit? Wer sich mit Journalismus beschäftigt, kommt um diese Fragen eigentlich nicht herum. Aber wer macht das schon? Und: Warum passiert das nicht? Solche Fragen beschäftigen den Münchner Medienforscher Michael Meyen. Nicht ganz zufällig, denn vor 30 Jahren erlebte er mit, wie in in Leipzig die Sektion Journalistik ab- und umgewickelt wurde.

Eigentlich war die Sektion von der Sächsischen Staatsregierung schon zum Abschaffen freigegeben: zu staatsnah, zu indoktriniert, zu rot. Weg damit. So wie 15 andere Studiengänge an der Universität Leipzig ebenso. Man wollte entrümpeln. Quasi die ganze DDR-Zeit auskehren.

„Auf den Müllhaufen der Geschichte“, wie das damals so gern plakatiert wurde. Dass es trotzdem zur Neugründung eines Instituts kam, war im Wesentlichen einem einzigen (westdeutschen) Professor geschuldet, der die Chance nutzte, beim sächsischen Wissenschaftsminister Hans Joachim Meyer für die Fortführung der Journalistenausbildung am Standort Leipzig zu werben: der Dortmunder Professor Günther Rager. Der damit auch Michael Meyen das Studium rettete und damit die Chance, in Leipzig eine akademische Laufbahn zu beginnen.

Ragers Argumente mussten Meyer überzeugt haben. Eindrücklicher als der Protest der Studierenden, der Hungerstreik und das von ihnen selbst erarbeitete Reformkonzept. Denn was in diesem systematischen Abwickeln von 1990 ff. immer vergessen wurde und wird: dass die Friedliche Revolution von Ostdeutschen gemacht wurde. Und dass viele diese „kurze Zeit der Anarchie“ auch tatsächlich nutzten, wirkliche Reformvorschläge zu machen. Vorschläge, mit denen sie sich oft schon seit Jahren trugen. Jahren der Frustration, der Gängelei, der unterdrückten Kommunikation.

So, wie es Michael Meyen aktuell wieder auf seinem Blog „Medienrealität“ schreibt, der wieder online ist, nachdem er ihn (so erzählt er im Vorwort zu seinem Buch) kurzzeitig vom Netz nehmen musste: „Der DDR mag man alle möglichen Gebrechen nachsagen, untergegangen aber ist sie, weil die Kommunikation zwischen Regierenden und Regierten gestört war und die wirklich wichtigen Fragen nur in ,internen Öffentlichkeiten‘ diskutiert werden konnten – in Räumen, die für Beobachter aus dem Westen nicht zugänglich waren und deshalb von Herrschenden wie Beherrschten als Öffentlichkeitsersatz genutzt wurden.“

Gesellschaften, Systeme, wie er schreibt, scheitern daran, wenn die erlebte Realität nicht mehr öffentlich kommuniziert werden kann. Er sieht da Parallelen zur Gegenwart.

Deswegen ist sein Buch auch sehr emotional geraten. Die Recherchen dazu hatte er schon lange vor Beginn der Corona-Pandemie begonnen. Er hat mit einstigen Professoren und Kommilitonen gesprochen. Manche seiner Mitstudierenden haben als Redakteure und Moderatoren Fuß gefasst in der Nach-„Wende“-Medienwelt, manche schlagen sich als freie Journalisten durch.

Aber keiner hat es wirklich geschafft, in jene Sphären vorzudringen, in denen die Leitlinien der großen Leitmedien bestimmt werden. Dazu fehlten ihnen die Beziehungen, der Stallgeruch, das Kapital. Auf die im Osten ausgebildeten Journalist/-innen trifft also genau das zu, was auch auf alle anderen Eliten in Deutschland zutrifft: Die Ostdeutschen kommen nicht an die Schalthebel der Macht. Dorthin, wo entschieden wird, wie über ein Land und seine Vergangenheit gesprochen und gedacht wird.

„Mein Damaskuserlebnis ist in der Einleitung angedeutet worden: eine Studie zur DDR im kollektiven Gedächtnis der Deutschen“, schreibt Meyen. Es ist seine eigene Studie von 2013, die unter dem Titel erschien „Wir haben freier gelebt. Die DDR im kollektiven Gedächtnis der Deutschen“.

„Danach wusste ich: Was uns Intendantinnen, Verleger und Chefredakteure am Sonntag versprechen, was die Lehrbücher predigen und was Gesetzestexte einfordern (etwa: Vielfalt, Neutralität oder Objektivität), hat mit der Medienrealität nicht viel zu tun. Diese Realität spiegelt den Status Quo der Machtverhältnisse, weil sie von Akteuren bestimmt wird, die entweder direkt in die Redaktionen hineinregieren oder über die Ressourcen verfügen, um die Handlungslogik eines kommerziellen Mediensystems für sich nutzen zu können.“

Da fällt einem doch glatt das Wort Verwertungslogik ein: Die DDR wurde verwertet. Und zwar in all ihren Facetten und nicht nur durch die Treuhand. Ziemlich logisch, dass schon 2013 eine Menge Ostdeutscher zutiefst frustriert war, dass ihre erlebte Geschichte entweder im deutsch-(deutschen) Diskurs gar nicht vorkam oder von vornherein abgewertet war. Als nicht-aktzeptabel galt und gilt.

Die neuere Häme über die renitenten Ostdeutschen gab’s dann quasi kostenlos obendrauf. Samt den Wundertütenberichten all der von den westdeutschen Leitmedien entsandten Reporter, die quasi „an der Front“ herausfinden sollten, warum so viele Ostdeutsche ab 2014 auf einmal randalierten und lauthals „Lügenpresse“ brüllten und damit auch die einseitige und oft genug von Vorurteilen gesättigte Berichterstattung in den öffentlich-rechtlichen und anderen Sendern meinten.

Die sich dann wieder höchst aktuell beleidigt fühlten, aber natürlich dadurch auch zeigten, dass sie eigentlich seit 1990 immer dieselben Schablonen benutzt haben – und auch die ganze Zeit quasi von oben herab beurteilten, was diese seltsamen Exoten da im Osten nun schon wieder anstellen. Einmal Exot, immer Exot.

Im medialen Diskurs kommt der Ostdeutsche eigentlich nur als Untersuchungsobjekt vor, nicht als gleichwertiger Gesprächspartner.

Und wenn das 30 Jahre lang so geht, hat das Folgen. Die Wahlerfolge der AfD sind nur eine dieser Folgen. Auch Exoten radikalisieren sich, wenn ihnen nicht zugehört wird. Das muss man nicht gut finden. Aber man sollte wenigstens versuchen, es zu verstehen. Und dafür wäre eigentlich guter Journalismus gut.

Meyen lässt etwas zu, was man in dieser Form und Wucht bislang eher selten gelesen hat: Trauer und Wut. Echte Gefühle, die wieder aufbrachen, als er sich mit der Geschichte der Journalistikausbildung in Leipzig beschäftigte, die sich zwar offiziell mit der Gründung des Lehrstuhls für Zeitungswissenschaft durch Karl Bücher 1916 verbindet.

Aber die Journalistikausbildung in der DDR war ein Eigengewächs, eine regelrechte Neugründung mit dem – zumindest unter Medienleuten – bekannten Hermann Budzislawski, einem der wichtigsten deutschen Exil-Verleger, dem aber – wie fast allen anderen, die damals bei der Gründung dabei waren – die akademische Erfahrung fehlte.

Meyen erzählt hier im Grunde erstmals mit umfassender Quellenkenntnis, wie die universitäre Journalistenausbildung in Leipzig ab 1951 versucht wurde auf die Beine zu stellen und wie sehr vor allem von der SED entsandte Funktionäre die frühen Jahre prägten, was dann in Brigitte Klumps Buch „Das rote Kloster, eine deutsche Erziehung“ von 1979 seinen Niederschlag fand.

Das Schlagwort „Rotes Kloster“ spielte dann 1989/1990 eine zentrale Rolle, obwohl sich im Lauf der 35 Jahre einiges geändert hatte, die Sektion ihren eigenen akademische Nachwuchs hervorbrachte und sich gerade die journalistischen Bildungsinhalte zunehmend professionalisierten.

Gleichzeitig galt bis zum Schluss natürlich auch die Anforderung der alles bestimmenden SED, dass hier vor allem Parteijournalisten ausgebildet werden sollten. Ein Anspruch in permanentem Widerspruch. Denn Handwerkszeug bedeutet nun einmal auch, dass man als Journalist sehr wohl weiß, was man eigentlich alles tun müsste, um wirklich ein möglichst realistisches Bild der Wirklichkeit zu geben.

Und etliche der von Meyen Interviewten erzählten dann auch, wie sie dann bei der konkreten Arbeit in den Zeitungen des Landes diesen Widerspruch erlebten: zu wissen, was eigentlich berichtet werden müsste – und trotzdem veröffentlichen zu müssen, was die oberste Parteiführung als Darstellung ihrer gewünschten Wirklichkeit sehen wollte. Mit Abstufungen, sicher. Aber egal ob in der Redaktion des „Neuen Deutschland“ oder bei ADN – der erlebte Zynismus muss heftig gewesen sein.

Und auch in Leipzig wurde das diskutiert. Meyen berichtet nicht ohne Grund über den damals regelrecht bestürmten und verehrten Philosophieprofessor Bernd Okun, der ausgerechnet am Marxismus-Leninismus-Institut schon lange vor dem 9. Oktober 1989 mit den Studenten über Gorbatschow, Reformdruck und Konversionstheorien debattierte und der kurzzeitig zu den Journalisten wechselte, bis auch er abgewickelt wurde.

Womit es ihm genauso ging wie den damals bei den Dozenten und Studierenden der Journalistik diskutierten Ideen, wie das Land reformiert werden müsste und welche Themen dringend auf die Titelseiten gehört hätten: „Da beginnt meine Trauer“, schreibt Meyen.

„Ich hatte vergessen, wie weit wir damals waren. Andreas Rook, Uwe Mandel, Sigrid Hoyer und Tobias Liebert sehen den Umbruch als Chance und sprechen all das aus, was knapp drei Jahrzehnte später wieder auf die Tagesordnung schwappen wird, erzwungen durch viel zu heiße Sommer, leere Brunnen und die übernächste Generation, die nicht mehr daran glaubt, einfach so alt werden zu dürfen. Schon damals, Ende Januar 1990, geht es um Mensch und Natur, um die ,globale Suche‘ nach einer ,neuen Entwicklungslogik‘ der Gesellschaft.“

Die DDR ist daran gescheitert, dass sie diese mediale Wahrnehmung der Wirklichkeit verhindert hat, Journalisten nur als Erfüllungsgehilfen für die Parteiideologie betrachtete und nicht als Hersteller einer aufgeklärten Öffentlichkeit. Die Wirklichkeit wurde nicht in den Zeitungen reflektiert, sondern in abgeschlossenen informellen Kreisen. Teilweise in der Literatur, die sich einiges mehr trauen durfte als die von der Partei kontrollierten Zeitungen.

Und das wurde von den von Meyen gewürdigten Dozenten an der Sektion Journalistik durchaus reflektiert. Man macht nicht über 30 Jahre praxisnahe Ausbildung, ohne sich damit intensiv auseinanderzusetzen. Und Prof. Hans Poerschke (der dann ebenfalls wegevalutiert wurde) zitiert Meyen mit dem Satz: „Journalisten müssen sich als Mitgestalter der Welt sehen – einer verletzlichen und erhaltenswerten Welt. Dafür müssen wir sie ausrüsten.“

An anderer Stelle spricht er von Kompass. Das ist ein bisschen mehr als nur „Haltung zeigen“. Denn es hat auch mit einer gewissen Demut zu tun und dem Willen, die Dinge wirklich so zu zeigen, wie man sie vorfindet – und nicht dem Chefredakteur das zu bringen, was man glaubt, dass es „die da oben“ so erwarten und wünschen.

Und man merkt durchaus, wie bissig Meyen werden kann, wenn er bei westdeutschen Kollegen und Redakteuren merkt, dass sie sich ihrer Dienstbeflissenheit und Abhängigkeit meist gar nicht bewusst sind. Einer Abhängigkeit, die heute nicht mehr mit einer Weisung aus der Parteileitung verbunden ist, sondern zumeist übers Geld und die vielen nicht eingestandenen Erwartungshaltungen im eigenen Haus funktioniert.

„Das heißt auch: Darauf verzichten, eine ,Marke‘ zu werden“, schreibt Meyen. „Andere sprechen lassen, anstatt selbst ,Haltung‘ zu zeigen. Und tatsächlich über ,alle‘ und ,alles‘ berichten, weil wir sonst in unseren Blasen bleiben und annehmen müssen, dass unsere Sicht auf die Welt die einzig mögliche ist. Horst Pöttker sagt: „Öffentlichkeit ist nicht einfach da. Deshalb brauchen wir den Journalismus.“

Pöttker war Anfang der 1990er Jahre für ein paar Jahre Dozent am neu gegründeten Institut, an dem dann Michael Meyen doch noch seinen Abschluss machen konnte. Womit er freilich auch die Chance zum Vergleich hatte – denn das neue Institut hatte kaum noch etwas mit der abgewickelten Sektion zu tun.

Und damit verschwand auch alles, was an dieser Sektion in Jahrzehnten erarbeitet wurde, entweder in den Archiven oder im Papierkorb. Es wird nicht mehr zitiert, es wird nicht darauf verwiesen. Ganz so, als wäre das alles wirklich nur Parteiideologie gewesen und nicht eine ernst zu nehmende akademische Beschäftigung mit den Grundbedingungen des Journalismus.

Aber was bleibt, wenn nur eine Sicht als „einzig möglich“ dominiert? Wenn ein ganzer Landesteil sich nicht wirklich wiederfindet im öffentlichen Diskurs, sondern seit 30 Jahren das Aschenbrödel spielen muss für allerlei Kommentatoren in gehobenen Positionen? Ein möglicher Grund, so Meyen: „Die Folgen für die ,Seele der Demokratie‘ habe ich beschrieben: eine Selbstbeschränkung, die sich genauso auf die beruflichen Ambitionen bezieht wie auf das Spektrum der Themen und Perspektiven, zu denen man sich äußert. Das ,Gespräch‘ der Gesellschaft ist so zu einem Selbstgespräch der Westdeutschen geworden.“

***

Hier könnte ich eigentlich einen Punkt setzen. Aber mit seiner Beleuchtung der Geschichte der Journalistikausbildung in Leipzig wirft Michael Meyen ja auch die Frage auf: Was wäre eigentlich passiert, wenn die sächsische Regierung den Mut gehabt hätte, die Leipziger Journalisten ihren Lehrstuhl selbst reformieren zu lassen? Und eben nicht die paternalistische Variante gewählt und damit die ostdeutsche Stimme zum Verstummen gebracht hätte?

Oder mit Meyens Worten: „Intellektuell aber, und darum geht es hier, hat dieses Land all das Potential verschenkt, das in der DDR gewachsen war und das heute schon deshalb wichtig wäre, weil es den Umgang mit gesellschaftlichen Krisen einschließt und das Wissen, dass sich die Verhältnisse selbst dann verändern lassen, wenn sie in Stein gemeißelt scheinen.“

Und er scheut dabei auch nicht, den Gründungsdekan des neu geschaffenen Instituts, Karl Friedrich Reimers, vor den Kopf zustoßen: „Motto: ein bisschen Fußvolk übernehmen (in der Verwaltung, im akademischen Mittelbau), das Sagen aber haben wir. Mehr noch: Wir schreiben künftig auch eure Geschichte und die gemeinsame Geschichte sowieso.“

Das klappt nun einmal nicht. Und es ist im Osten gründlich schiefgegangen, weil sich ziemlich viele Ostdeutsche in der westdeutsch interpretierten Geschichte nicht wiederfinden. Sich regelrecht abgekanzelt fühlen, wenn ihnen fortwährend direkt und indirekt der völlig falsch interpretierte Adorno-Satz um die Ohren gehauen wird: „Es gibt kein richtiges Leben im falschen.“ Als wenn sie nie richtig gelebt hätten und schon gar nicht so unschuldig und rein wie ihre westdeutschen Brüder und Schwestern, die sich bis heute für die moralisch Besseren halten, weil sie ja nie in der „zweiten deutschen Diktatur“ gelebt haben.

Was übrigens auch die gesamte Berichterstattung über den Osten nach 1990 überschattet. „Das Problem ist das, was aus alldem folgt. Das Problem ist die Lehre, die die Ostdeutschen aus einer Geschichte ziehen müssen, die sie selbst erleben, aber nur so lange gestalten dürfen, bis der Westen übernimmt.“

Das hinterlässt logischerweise ein Gefühl der Macht- und Einflusslosigkeit. Meyen: „Ich weiß gar nicht, ob es das Wort ,Trauer‘ hier noch trifft.“

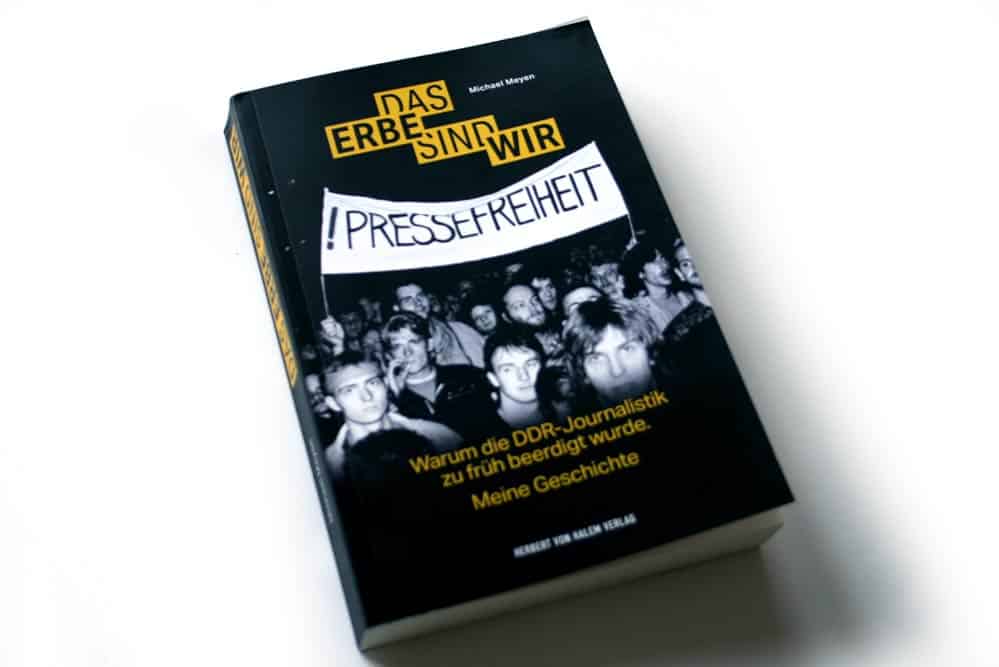

Da wirkt dann selbst das Cover-Foto, das der Leipziger Fotograf Armin Kühne am 16. Oktober 1989 aufnahm, skurril. Denn dieser Moment der gemeinsamen Emanzipation von einer viel zu lange währenden Entmündigung endete bekanntlich in dem allgemeinen Gefühl, nun auch wieder nicht mehr gefragt zu werden. Nicht wirklich gefragt zu werden, schon gar nicht danach, wie man die Sache besser machen könnte. Oder anders. Oder gar selber.

Was auch wieder Quatsch ist. So schnell kommt man in die vorgegebenen Trampelpfade. Denn natürlich scheitert eine von anderen vorgegebene Geschichtsschreibung – an der simplen Realität. Und nicht nur der in Ostdeutschland. Dieselbe Blindheit sieht Meyen auch im Umgang mit all den großen Krisen unserer Gegenwart, die 30 Jahre lang in den westdeutsch dominierten Leitmedien schlicht ignoriert wurden, für „nicht wichtig“ eingestuft wurden, obwohl wir alle schon 1990 wussten, dass die Hütte brennt und schon damals ein „Weiter so“ reiner Irrsinn war.

Die Übernahme des Ostens hatte mehrere ganz gewaltige Baufehler. Der Verlust einer eigenständigen akademischen (und unabhängigen) Journalistenausbildung und einer eigenen Medienlandschaft sind nur ein Teil davon. Aber ein nicht ganz unwichtiger.

Michael Meyen “Das Erbe sind wir”, Herbert von Halem Verlag, Köln 2020, 28 Euro

30 Jahre deutsch-deutsche Parallelwelt: Höchste Zeit, die betonierten Vorurteile zu demontieren

30 Jahre deutsch-deutsche Parallelwelt: Höchste Zeit, die betonierten Vorurteile zu demontieren

Hinweis der Redaktion in eigener Sache

Seit der „Coronakrise“ haben wir unser Archiv für alle Leser geöffnet. Es gibt also seither auch für Nichtabonnenten unter anderem alle Artikel der LEIPZIGER ZEITUNG aus den letzten Jahren zusätzlich auf L-IZ.de über die tagesaktuellen Berichte hinaus ganz ohne Paywall zu entdecken.

Unterstützen Sie lokalen/regionalen Journalismus und so unsere tägliche Arbeit vor Ort in Leipzig. Mit dem Abschluss eines Freikäufer-Abonnements (zur Abonnentenseite) sichern Sie den täglichen, frei verfügbaren Zugang zu wichtigen Informationen in Leipzig und unsere Arbeit für Sie.

Vielen Dank dafür.

Empfohlen auf LZ

So können Sie die Berichterstattung der Leipziger Zeitung unterstützen:

Keine Kommentare bisher