2021 ging der Verlag Akono in Leipzig an den Start. Und Verlegerin Jona Elisa Krützfeld veröffentlicht seitdem tatsächlich genau das, was in unsren hiesigen Buchregalen meist fehlt, wo es zwar oft an Büchern über Afrika nicht fehlt. Was aber fehlt, sind die Stimmen von Autorinnen und Autoren aus Afrika. Max Lobe ist so eine Stimme, auch wenn er heute in Genf lebt. Doch mit seinem Roman „Vertraulichkeiten“ geht er auf Spurensuche in Kamerun.

Geboren wurde er in der Hafenstadt Douala. Sein 2016 erstmals auf Französisch in der Schweiz veröffentlichtes Buch ist die literarische Verdichtung seiner Reise in jene Region, in der vor fast 70 Jahren der Kampf um die Unabhängigkeit Kameruns sein Zentrum hatte, in die Dörfer der Bassa und zu einer hochbetagten Frau, zu Mâ Maliga, die ihm erzählen soll, wie es damals wirklich war.

Denn eines ist ihm klar: In den Geschichtsbüchern steht nie die ganze Geschichte, oft auch nicht die richtige. Regierende lassen sich die Geschichte, die ihnen passt, gern zurechtschneidern und unterdrücken alles, was aus ihrer Sicht auf das Geschehene nicht passt, stört oder gar dunkle Flecken auf ein ruhmreiches Epos wirft.

Und die Menschen wissen es in der Regel auch, was drinsteht in den dicken Büchern, und was man lieber nicht erwähnt, um sich keinen Ärger einzuhandeln. Da werden dann die störenden Kapitel zu „Vorkommnissen“, die man lieber gar nicht erst beim Namen nennt.

Die „geschenkte“ Unabhängigkeit

Obwohl alle wissen, dass diese „Vorkommnisse“ Teil all der Probleme sind, die das Land und die Gesellschaft bis in die Gegenwart prägen und zerreißen. Es liest sich immer schön in Lexikoneinträgen, wenn dort etwas von der gewonnenen Unabhängigkeit steht. Doch auch in Kamerun war dieser Prozess weder friedlich noch menschlich. Und die Kolonialmacht Frankreich spielte darin eine sehr finstere Rolle.

Ähnliches ist auch in anderen afrikanischen Ländern passiert, wo die Kolonialmächte sich über Jahre wehrten, die Macht über das Land aufzugeben, die Befreiungsbewegungen blutig und grausam bekämpften und selbst noch beim Übergang zu einer eigenen parlamentarischen Regierung mitzumischen versuchten, um über die Politik weiter Einfluss nehmen zu können und wirkliche Unabhängigkeit letztlich zu verhindern.

All das spielt mit, wenn Max Lobe mit Makon zu dessen alter Mutter in den Urwald fährt, um sich von ihr erzählen zu lassen, wie das um 1955 wirklich war, als die UPC (Union des populations du Cameroun) für die Unabhängigkeit Kameruns kämpfte und Ruben Um Nyobe ihr Hoffnungsträger war.

Und damit eine echte Gefahr für die französischen Besatzer und ihre korrupten Unterstützer im Land. 1958 überzogen sie die Dörfer der Bassa regelrecht mit Terror, zerstörten ihre Häuser und sperrten die Bevölkerung in große Lager ein, um freie Hand bei der Jagd auf Ruben Um Nyobe und die Anhänger der UPC zu bekommen.

Doch Lobe erzählt es nicht als historischen Roman, nicht aus der scheinbar objektiven Beobachterperspektive. Ihn interessiert wirklich, was da los ist. Und er weiß um seine eigene Rolle als einer, der nicht mehr wirklich dazugehört, auch wenn er noch immer Bassa spricht und seine Verwandten in Douala besucht, die ihm durchaus kritisch spiegeln, dass er als in der Schweiz Lebender auffällt. Auch wenn er nicht weiß, woran es die Leute auf der Straße erkennen.

Die Gabe des Zuhörens

Seine eigenen Erlebnisse auf dieser Reise in die Heimat hat Lobe aphoristisch eingestreut zwischen die langen Passagen, in denen er Mâ Maliga allein zu Wort kommen lässt. Er kommentiert es nicht, ist lediglich mit seinen Reaktionen als Zuhörer im Text anwesend, wenn Mâ Maliga seine Zweifel, sein Lächeln und seine Zurückhaltung beim Palmwein-Trinken kommentiert.

Man ahnt nur, was er gefragt haben könnte und wie er die alte Frau überzeugt, von den schmerzenden Erlebnissen aus ihrer Zeit als Mädchen und junge Mutter zu erzählen, von ihrer Mutter, die sich mutig zu den Ideen der Unabhängigkeit bekennt, und ihrem Vater, der Lehrer geworden ist und damit einer der Lange-Bleistift-Intellektuellen, die meist mit den Besatzern kooperierten.

Dass die Sache ausgerechnet zu Mâ Maligas Hochzeit kulminiert und sie als Schwangere mitten in die Hetzjagd der Kolonialpolizei gerät, dominiert den zweiten Teil ihrer Erzählung. Denn sie legt dem neugierigen Gast aus dem Norden nicht gleich alles auf den Tisch. Lobe lässt sie wirklich erst warmlaufen. Denn der Gast ist ihr ja nur ein Fremder. Und seit 1958 ist das Misstrauen allgegenwärtig.

Wer kooperiert mit den Besatzern? Wer war nur zu gern bereit, seine Nachbarn und „Bruder Mpodol“ zu verraten? Wer hat sich kaufen lassen? Das schwingt alles mit, während Mâ Maliga immer zögerlicher wird, denn die Wunden sind immer noch da, es sind die schrecklichsten Tage in ihrem Leben, von denen sie erzählen soll. Und auch erzählt.

So, wie sie es wohl nur Wenigen erzählt hat. Es ist die Sicht der Betroffenen, derer, die das Sterben der Menschen um sich herum miterlebt haben, die verhungernden Kinder, die Willkür der Uniformträger und den Verrat, der danach nie wirklich verschwunden ist. Auch wenn es Mâ Maliga ganz und gar nicht politisch analysiert.

Doch die Kundé, die erwünschte Unabhängigkeit, hat es so, wie sie sich die Menschen damals wünschen, nie gegeben. Die Deutschen, die Kamerun einst zu ihrer Kolonie gemacht hatten, mussten zwar im Ersten Weltkrieg abziehen, danach übernahmen Franzosen und Engländer das Mandat über Kamerun. Aber wirklich loslassen wollten die Poulassi die Franzosen am Ende nicht wirklich.

Zwei Welten

Man erlebt im Grunde in Mâ Maligas Erzählung mit, wie die neuen, neokolonialen Strukturen in Afrika entstanden – mit neuen Politikern und Parteien, über die die alten Kolonialmächte weiterhin versuchten, Einfluss zu nehmen und Zugriff auf die Schätze der Länder zu behalten.

Das Ergebnis sind oft genug Regierungen, die eine für die Bevölkerung kaum fassbare Politik betreiben, Infrastrukturen verfallen lassen, den Reichtum des Landes vergeuden. Das deutet sich nur an, auch wenn es auch das Lebensthema all der jungen Leute ist, die wie Max Lobe auswandern, weil es für sie in der Heimat keine berufliche Zukunft gibt.

Es ist nicht nur die Reise an den Ursprung seines Landes, den er sich nicht nur aus irgendwelchen Büchern anlesen will. Es ist auch eine Reise zu sich selbst, dem, was aus ihm geworden ist. Die Reise eines Mannes, der in zwei Welten lebt – und in keiner ist er wirklich zu Hause. Oder wird als ganz dazugehörig empfunden. Wen interessiert in der Schweiz schon das Schicksal eines Landes namens Kamerun?

Eines Landes, das der Autor zu Beginn noch als seine Heimat bezeichnet, nicht ahnend, wie sehr die Dortgebliebenen in ihm den schon fremd Gewordenen sehen werden und es ihn auch spüren lassen in einer Mischung aus Neid, Abwehr und leichter Verachtung.

Was ihn treibt, ist die eigene Unwissenheit. Denn über die Zeit der Unabhängigkeitsbewegung weiß er nichts. Es ist nicht nur seine Unwissenheit. Es ist auch unsere. Denn als mitteleuropäische Leser kennen wir meist nur die europäische Sicht auf dieses „dunkle Afrika“ mit seinen undurchschaubaren politischen Entwicklungen, mit denen wir scheinbar nichts zu tun haben.

Die feine europäische Zivilisation

Denn natürlich haben auch die europäischen Geschichtsbuchautoren fleißig redigiert und weggelassen. Die Finsternis der eigenen Kolonialpolitik haben nicht nur die Deutschen gern vergessen gemacht. Da waren auch Franzosen, Engländer und Portugiesen nicht besser. Oft waren sie sogar regelrecht darum bemüht, sich jeweils als die zivilisiertere Kolonialmacht darzustellen, die sich nicht so grausam benommen hat wie die anderen.

Aber wirklich zivilisiert haben sie sich alle nicht benommen. Und in vielen verbalen Äußerungen wird immer wieder auch deutlich, wie die Kolonialherren mit den Menschen umgegangen sind. Ziemlich deutlich wird das bei einem alten Schimpfwort, das die deutschen Kolonialherren hinterlassen hatten: „Schwaaan“, wie Schwein.

Auch den Rassismus haben die Europäer nach Afrika gebracht. Nebst ihren ganzen Attitüden des Herrseins, der „Kultur“, der religiösen Moralvorstellungen, die sich als völlig verlogen herausstellten, als die eben noch Liebe predigenden Priester auf einmal zu Verrat und Denunziation aufriefen.

Und doch erzählt Mâ Maliga nicht aus der Position derer, die alles besser weiß. Für sie ist Geschichte immer etwas ganz Persönliches gewesen. Ihr Maßstab sind die uralten Regeln des Dorfes, die sich über Jahrhunderte bewährt haben und immer auch ein Maßstab waren, an dem sich alle orientieren konnten.

Mit ihrem Vater bekommen diese alten Regeln einen ersten Riss, merkt schon das junge Mädchen, dass Loyalität auf einmal völlig anders definiert wird, wenn Geld und Macht und Hörigkeit ins Spiel kommen.

Am Ende hat die alte Frau ein fast vertrautes Verhältnis zu ihrem Gast, schimpft ihn sogar aus und behandelt ihn, als wäre er ein frecher Sohn, der sich über die alte Frau nur zu gern lustig macht. Aber da scheint auch der Palmwein eine gewisse Rolle zu spielen – und die Wucht der Erinnerungen, die spätestens zuschlägt, als sie den Ort besuchen, an dem einst die Hütte ihrer Mutter stand und die Gefangenenbaracke.

Und am Grab von Ruben Um Nyobe kommen auch dem Erzähler die Tränen. Obwohl er den Ermordeten ja nie kennengelernt hat. Aber das Grab steht auch für die Hoffnungen eines Kamerun, das es so nie geben durfte.

Die Kunst des Erzählens

Das Grab steht auch für die tiefen Verletzungen Mâ Maligas, die sie jetzt endlich wenigstens benennen konnte, weil ihr einer zugehört hat, der es wirklich wissen wollte. Der nicht nur eine Bestätigung für das haben wollte, was schon in irgendwelchen Büchern steht, sondern erfahren wollte, was Mâ Maliga selbst erlebt hat.

Denn aus der Perspektive der wirklich Betroffenen sieht Geschichte ganz anders aus als vom Schreibtisch des Historikers aus, der meist in seinen eigenen Abhängigkeiten steckt, ohne es auch nur zu ahnen.

Und da es Max Lobe gelingt, Mâ Maliga als Erzählerin in ihrem Erzählen lebendig werden zu lassen, erschließt sich die Welt der Erzählerin für die Lesenden nach und nach, hat man sie fast plastisch vor sich, die abgemagerte alte Frau, für die all das, was in ihrer Jugend geschah, noch immer gegenwärtig ist und sie quält, sodass sie sich am Ende des Buches gegen weiteres Erzählen regelrecht wehrt.

Anfangs mag man ungeduldig sein, weil Mâ Maliga scheinbar abschweift. Aber es ist mehr als nur eine erzählerische Technik, ihre Lebenswelt mit mehr Details auszustatten. Es ist auch die Erinnerung an ein wirklich menschliches Erzählen fernab der heutigen Nachrichtenschnipsel und der Scheinbildung, die wir durch unser Möchtegern-Informiertsein meist behaupten, während wir über uns selbst und das, was wir wirklich erlebt haben, gar nicht mehr erzählen können.

Denn wer hört da noch zu? Haben denn nicht alle etwas Besseres zu tun? Auch so geht Geschichte verloren, gehen ganze Schicksale verloren.

Nach und nach fühlt man sich richtig wohl mit diesem manchmal auch lächelnden und hartnäckigen Zuhörer, der sich ganz auf diese übersprudelnde alte Frau einlässt.

Und so erzählt Max Lobe im Grunde ein Stück der Geschichte seiner Heimat, das er selbst viel zu spät erst kennenlernte, von dem er aber irgendwann wusste, dass es wichtig ist, wenn er das heutige Kamerun und auch sein Leben zwischen den Welten besser verstehen will. Dass das alles miteinander verbunden ist, das weiß er am Ende, auch wenn er sich noch einmal fragt: „Warum bin ich hierhergekommen?“ Doch eigentlich weiß er es. Es hat auch mit seinen Ängsten zu tun.

Und natürlich auch mit unseren – und unserer Unkenntnis Afrikas und seiner tatsächlichen Geschichte. Mit Mâ Maliga erfahren wir ein Stück davon.

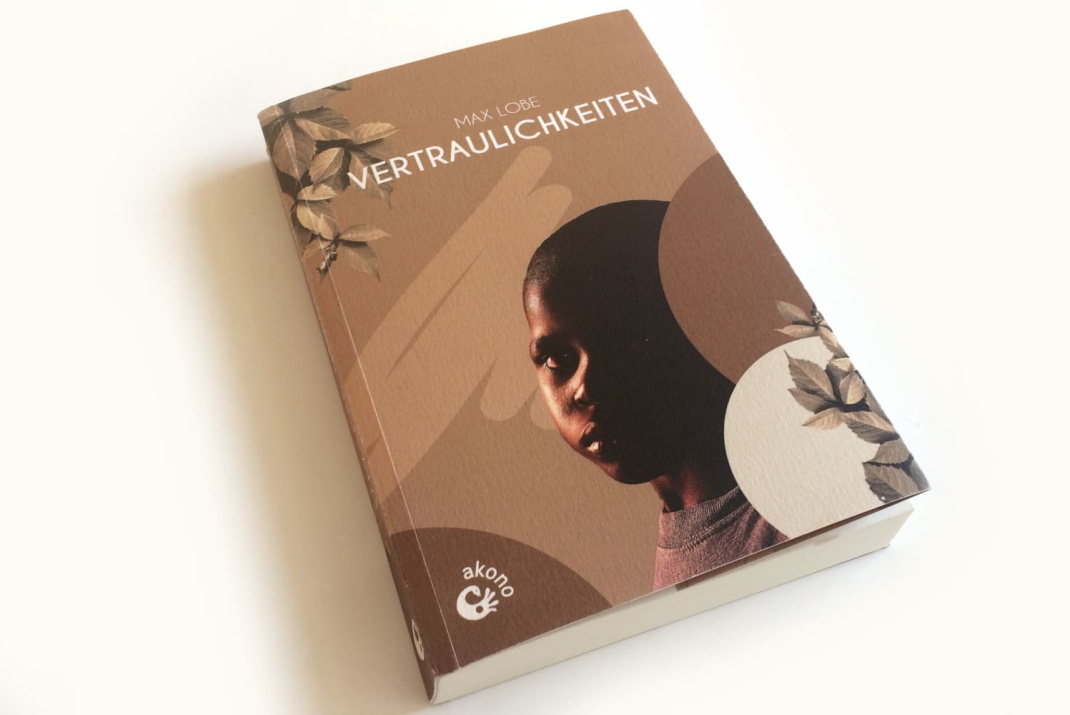

Max Lobe Vertraulichkeiten Akono Verlag, Leipzig 2022, 20 Euro.

Empfohlen auf LZ

So können Sie die Berichterstattung der Leipziger Zeitung unterstützen:

Keine Kommentare bisher