So schnell entsteht Geschichte. Eben noch strömten Tausende schlecht gekleideter Berliner mit seltsamen Frisuren und aufgerissenen Augen durch ein Loch in der Mauer nach Westberlin. Da war noch 9. und 10. oder 12. November 1989. Und schon sind die tristen Kulissen von damals nicht mehr wiederzufinden. Schon hat man eine ganze Serie Fotografien, die man in einer dieser schönen Serien veröffentlichen kann.

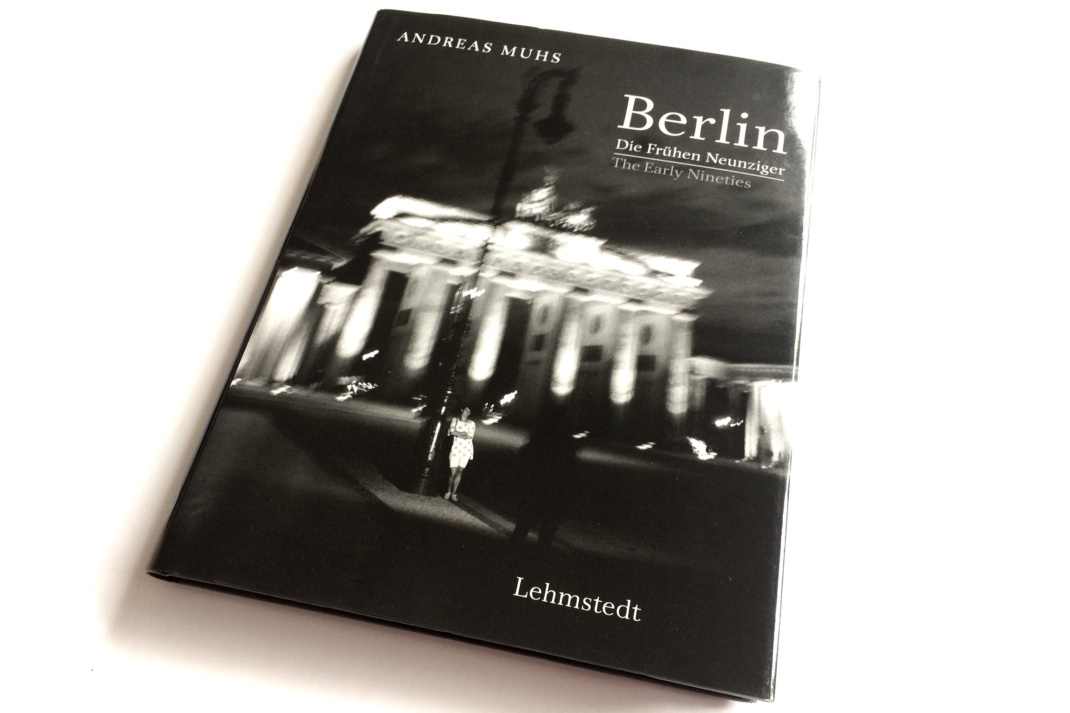

„Bilder und Zeiten” etwa, wie sie im Lehmstedt Verlag erscheint. Aber Mark Lehmstedt, der Verleger, und Mathias Bertram, der Redakteur und Gestalter dieses Buches, haben sich entschlossen, es in einem eigenen Format herauszugeben – und zweisprachig, in Englisch und Deutsch. Mit Schutzumschlag. Ein Buch, das man sich mitnimmt, wenn man in Berlin vergeblich nach den Zeugen der geteilten Stadt gesucht hat. Oder wenn man sie gefunden hat, die Dinge im Kopf nicht mehr zusammenbekommt. Denn wie keine andere Stadt hat sich Berlin in den letzten 20 Jahren verändert. Und das alte Berlin, vor allem das von den Jahrzehnten gezeichnete Ost-Berlin, ist sogar noch früher und gründlicher verschwunden.

Im Januar 1993 notierte der in Hamburg geborene Fotograf Andreas Muhs: „Das alte Ost-Berlin schwindet, ja, das alte Berlin der Jahrhundertwende wird von Tag zu Tag kleiner.” Da war der Mauerfall gerade drei Jahre her, der größte Teil der Mauer war beräumt, die Baukräne drehten sich über der Stadt und die Sanierungswelle war angelaufen. Noch war die Bundesregierung nicht eingezogen. Der Reichstag stand noch als pompöse Ruine. Doch wer sehenden Augen durch den Osten der Stadt lief, der konnte zusehen, wie die Dinge sich veränderten. Dinge, die vorher Jahrzehnte lang unveränderlich schienen. Nur der Kohlenruß setzte sich ab, der Putz bröckelte, die Häuser ergrauten.

Die Liebe zum Grau

Muhs hatte 1989 die erste Euphorie der geöffneten Grenze in Berlin erlebt. Und 1991 kam er wieder, suchte sich eine typische, kaum beheizbare Altbauwohnung im Osten Berlins und begann die Stadt zu fotografieren, bevor sie verschwand. Er fotografierte den Sperrmüll, den die Berliner einfach auf die Straße kippten, die demolierten Autos, die kargen Innenhöfe, beiseite geräumten Kohlenkarren und das Grab Moses Mendelssohns, nach dem einst Heinz Knobloch so emsig geforscht hatte.

Konsequent arbeitete Muhs in Schwarz-Weiß. Das nimmt den Fotos von vornherein die schreierische Farbigkeit, die über vielen Fotos aus dieser Zeit liegt. Kontraste werden deutlicher, der Potsdamer Platz gewinnt die Weite des Horizonts, darüber ein stürmische Himmel – immer wieder spielt Muhs mit den gewaltigen Räumen und Fehlstellen der Stadt. Mal inszeniert er den Schlossplatz mit der strengen Kulisse des einstigen DDR-Außenministeriums, mal rückt er die Hochhauslandschaft am Alexanderplatz ins Bild – fotografiert an einem grauen Regentag. Solche Tage liebt er.

Wo andere bei Sonnenschein auszogen, um den Hochglanz der neuen Zeit zu produzieren, nutzt Muhs die komplizierten Lichtbedingungen von Nächten, Abenden und diesigen Herbsttagen. Er zeigt die alten Rohre, die sich durch verlassene Straßenlandschaften schlängeln, die Schlammwüsten am Spreebogen, den nassen Asphalt an einem tristen Regentag am Brandenburger Tor. Blicke in leer geräumte Fabriken, verlassene Straßen mit rissigen Hausfassaden. Und dann mittendrin der erhellende Blick ins Bücherregal des Zentralrats der FDJ, wo neben Marx und Engels und Lenin auch noch die Namen Stalin und Berija zu lesen sind. Ganz so, als wäre selbst für DDR-Verhältnisse in diesem Haus die Zeit im Jahr 1953 stehen geblieben.

Verschwundene Orte

Keiner der Orte, den Muhs bis 1995 fotografierte, existiert heute noch so, kann Christian Welzbacher in seinem Vorwort versichern. Muhs hat eine Stadt abgelichtet, die in Vielem noch den Charme des frühen 20. Jahrhunderts bewahrt hatte, wenn auch ramponiert und wohl nur noch im Blick des Fotografen anheimelnd. Mittendrin beginnt ein ganz neues Kunstleben aufzublühen, das hier zu DDR-Zeiten nicht Fuß fassen konnte oder durfte. Wieder ein Kapitel, das der Fotograf festhalten muss, bevor es genauso verschwindet und auch diese Straße, dieser Hinterhof dem großen Inbesitznehmen und Abreißen und Erneuern weichen muss.

Das Ergebnis: Ein Band mit eindrucksvollen, stimmungsreichen Bildern einer kurzen Epoche, die tatsächlich nicht länger war als fünf, sechs, sieben Jahre. Zuletzt musste Muhs seine Motive schon suchen und den Ausschnitt immer kleiner wählen, weil sich ganze Straßen und Plätze verändert hatten.

„Die Frühen Neunziger” heißt der Band im Untertitel. Und das klingt ein bisschen wie „Die Zwanziger”. Und vielleicht war es auch genau das: eine Zeit im Umbruch mit all ihren Extremen und vielleicht sogar einer kulturellen Szenerie, die der im Berlin der Zwanziger das Wasser reichen konnte. Eine Szenerie, die dann am besten blüht, wenn noch nicht alles fertig und saniert und marktfähig ist. Nur die Zeitgenossen haben es beim Klettern über Behelfsbrücken, beim eiligen Lauf vorbei an Bauzäunen und Wetterplanen nicht mitbekommen. Das Ah und Oh kommt dann später. Und der Glanz des Unwiederbringlichen sowieso.

Andreas Muhs „Berlin. Die Frühen Neunziger”, Lehmstedt Verlag, Leipzig 2010, 19,90 Euro

Empfohlen auf LZ

So können Sie die Berichterstattung der Leipziger Zeitung unterstützen:

Keine Kommentare bisher