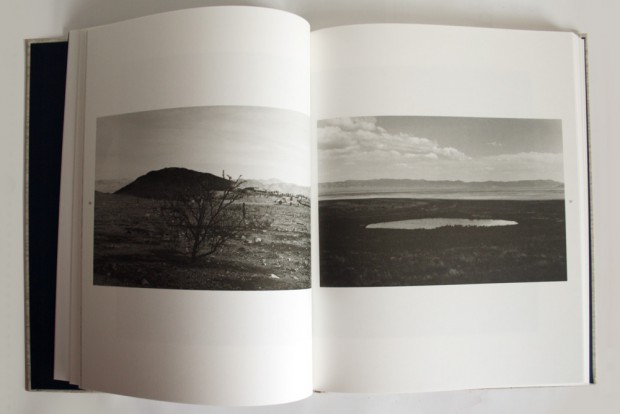

Ist das nun trostlos? Deprimierend? Oder einfach nur eine Sammlung starker Bilder dafür, wie sehr die heutige Art des menschlichen Wirtschaftens unsere Welt verwüstet und in etwas verwandelt, was nicht mehr lebenswert ist? Ab heute ist die Fotoausstellung "El Nino" mit Arbeiten von Owen Gump im Museum der bildenden Künste zu sehen. Und einen Katalog mit den beeindruckenden Fotos gibt es auch.

Beeindruckend ganz so gemeint, wie es da steht: Diese fast gänzlich menschenleeren Landschaften im Westen der USA beeindrucken, faszinieren, bedrücken, verwirren. Sie erzeugen ein Gefühl von Ohnmacht und Ausgeliefertsein, obwohl die Hälfte dessen, was zu sehen ist, von Menschen gemacht ist, auch wenn die gewaltigen Abraumhalden Nevadas mit den kahlen Berglandschaften verschmelzen, als wären diese Aufschüttungen schon seit Urzeiten da gewesen.

Owen Gump lebt zwar seit Jahren in Deutschland, hat in Düsseldorf und Leipzig studiert und heute seinen Lebensmittelpunkt in Berlin. Doch seine Heimat lässt ihn nicht los. Jedes Jahr fliegt er für mehrere Monate in den amerikanischen Westen und geht immer wieder aufs Neue in Kalifornien und Nevada mit seiner Kamera auf Motivsuche. Dass die Ausstellung nach dem Klimaphänomen “El Nino” benannt ist, ist kein Zufall, sondern bringt die aktuellen Debatten in den Westsstaaten der USA auf den Punkt, die seit Jahren unter einer extremen Dürre leiden und im Jahr 2015, spätestens Frühjahr 2016, ein besonders heftiges El-Nino-Phänomen erwarten – mit Wolkenbrüchen und Überschwemmungen. In der Regel sind die Menschen dort sehr fatalistisch und gelassen, wie Owen Gump meint. Denn sie sind mittlerweile so einiges gewöhnt und haben gelernt, dass auch der Sonnenstaat Kalifornien gegen Wetterextreme nicht gefeit ist.

Sowieso sind die USA ein Land auch der klimatischen Extreme. Gerade der alte Goldsucherstaat Nevada war noch nie ein Land, “in dem Milch und Honig fließen”. Als hier im 19. Jahrhunderts die Pioniertrecks durchzogen, erlebten sie eine dürre, karge und zermürbende Landschaft und die schrecklichste Etappe ihrer Fahrt gen West.

Später gab es die Gold- und Silberfunde. Noch heute wird die Region vom Bergbau regelrecht umgewühlt. Doch ihre Einsamkeit hat sie nicht verloren. Im Gegenteil: Sie ist so unwirtlich wie dereinst und verlassene Bergarbeitersiedlungen, Camps und Wohnwagen erzählen davon, wie schnell die Bewohner auf Zeit wieder verschwunden sind, wenn die Minen schlossen, die Miltärbasen dicht machten und auch die Bergarbeiter abzogen. Da und dort sind die alten Holzhütten-Städte zu Touristenattraktionen geworden. Doch das ist nicht das, was Owen Gump reizt, wenn er auf dem Highway an den Straßenrand fährt und riesige Schutthalten fotografiert, karge Berglandschaften, vegetationslose Tümpel in einem leeren Gelände, von Reifenspuren gezeichnete Salzseen oder die leeren Landstraßen in einer so gigantischen wie leblosen Landschaft.

Lauter Zeichen und Spuren erinnern daran, dass hier manchmal Menschen unterwegs sind, da und dort hinterlassen sie ihre Spuren, wenn sie ihren Müll in die Prärie schmeißen oder Zäune und Schilder daran erinnern, dass das Gelände lieber nicht betreten werden sollte. Immer wieder kommt der Highway selbst ins Bild, wie er in endlosen Kurven durch diese Landschaft schneidet, wo augenscheinlich auch die Amerikaner lieber das Gaspedal durchtreten, um schnellstmöglich durchzukommen.

Und Kalifornien würde man zu diesem geschundenen Becken von Nevada eigentlich als Gegenentwurf betrachten, ist es nicht das Land der Hippies und der Sonne? Aber da ist man bei El Nino und den dürren Jahren, die auch diese fruchtbare Küste in den letzten Jahren gezeichnet und Nevada (zumindest in Gumps Bildern) erschreckend ähnlich gemacht haben. Die verrammelten Häuser mit den heruntergelassenen Jalousien erinnern beklemmend an die verlassenen Wohnwagen in der Wüste Nevadas.

Zäune sperren Refugien ab, die nicht betreten werden dürfen. Die Schatten sind hart und lebendig scheinen nur noch die Agaven, die schon durch ihre Stacheln das Abweisende zeigen, das in Gumps Kalifornien-Bildern dominiert. Und natürlich stellt jedes einzelne Bild die Frage: Und hier halten es Menschen aus zu leben? Wie lange noch? Und was wird bleiben? Einzig das Meer scheint noch mit Leben erfüllt. Man sieht Badende und mehrfach inszeniert Gump auch die Bretter der Wellenreiter. So gewinnen seine Bilderwelten etwas Biblisches, rollen Wolkenbänke übers Meer, die etwas noch ungesehen Gewaltiges ankündigen. Das vielleicht auch nie kommt, sondern nur als Versprechen über dem Meer bleibt, das nie seine majestätische Ruhe verliert.

So wird gerade im oft reduzierten Bildausschnitt das Existenzielle sichtbar, mit dem sich die verwöhnten Kalifornier nun auf einmal, wo der Regen seit Jahren ausblieb, ernsthaft beschäftigen müssen. Unter der fröhlichen Maskerade der Zivilisation wird die Unbarmherzigkeit einer Welt sichtbar, die keine Rücksicht nehmen muss auf die Konsumwünsche der Menschen, die aber mit ein paar wenigen Wetterkapriolen zeigen kann, wie sehr der Mensch darauf angewiesen ist, dass die Welt, in der er lebt, nicht aus den Fugen gerät.

Er kann weiterziehen, keine Frage. Aber so lange ist es ja noch nicht her, dass die Menschen zu Millionen in “God’s own Country” auswanderten, weil sie hier Lebensbedingungen vorfanden, die eine neue Existenz und neue Träume ermöglichten. Gelebt wurde das aber bis zum Exzess – und immer wieder auch ohne Rücksicht auf Verluste. Mitten im Herzen Amerikas wird der rücksichtslose Umgang der Menschen mit dem ihnen geschenkten Paradies sichtbar. Ein missbrauchtes Paradies, das man so aus den üblichen Fotodokumentationen der USA nicht kennt.

Was aber wird aus einer Welt, in der ausgerechnet das reichste Land seine Ressourcen derart plündert und seine Landschaften derart herunterwirtschaftet? Da gibt es bald kein Fleckchen mehr, an das irgendwer auswandern könnte. Und wer ehrlich ist, der weiß, dass es auf dem Mars nicht besser aussieht.

Es ist eine ziemlich drängende und ziemlich eindeutige Botschaft, die man aus den Fotos von Owen Gump lesen kann, der Jahr für Jahr immer wieder hinüberfährt in seine geschundene Heimat und das Drama in immer neuen Bildern festhält. Bilder, die aussehen, als würden sie eine ewige Majestät abbilden. Dabei ist es die Majestät der Dürre, der Wüste. Wasted Land. Im Anhang versucht dann Martin Engler, sich der Bildsprache des Fotografen aus Nord-Kalifornien anzunähern. Kann man machen. Aber mal ehrlich: Welcher Kunstbetrachter schleppt die ganze Bibliothek theoretischer Klassifizierungen mit sich herum?

Entweder funktionieren Fotos, wenn man sie sieht, und verraten ihre Geheimnisse, wenn man näher tritt. Oder sie sind für die Katz, Botschaften, die keiner lesen kann. Gumps Botschaften sind nicht immer gleich zu sehen, manchmal muss man wirklich die Lupe herausholen, weil er irgendwann vor den gewaltigen Fotoformaten einiger seiner Zunftkollegen erschrocken ist. Deswegen liebt er auch in der Ausstellung das kleine Format, das so auch in das private Fotoalbum daheim passen würde.

Im Katalog gibt es zu den beiden großen Bilderzyklen “Nevada” und “California” im Nachspann noch einmal alle Fotos im Briefmarkenformat, dafür mit den wichtigen Angaben zum Entstehungsort, dem gezeigten Motiv und der Herstellungsweise. Der Betrachter hat also durchaus die Möglichkeit, mit dem Band auf eine virtuelle Amerika-Fahrt zu gehen und nachzuvollziehen, wo überall Owen Gump innegehalten und auf den richtigen Lichtmoment gewartet hat, um die Schönheit einer bedrohten und schon zum Teil verwüsteten Welt in Schwarz-Weiß (seltener in ganz gedämpften Farbtönen) festzuhalten.

Hans-Werner Schmidt (Herausgeber) Owen Gump. El Nino, Museum der bildenden Künste Leipzig, Leipzig 2015, 24,80 Euro.

So können Sie die Berichterstattung der Leipziger Zeitung unterstützen:

Keine Kommentare bisher