Als Bernd Cramer 1970 in Leipzig geboren wurde, war die DDR noch auf dem Gipfel ihrer Selbstgefälligkeit. Als er 1985 anfing zu fotografieren, hatte sich im Land längst eine drückende Stimmung breitgemacht, stieg die Zahl der Ausreiseanträge, die Friedensbewegung war aktiv geworden und die Schriftsteller thematisierten immer stärker ihre Zweifel an der Zukunft des Landes. So auch Volker Braun, dessen Stück „Die Übergangsgesellschaft“ 1988 am Maxim-Gorki-Theater Premiere feierte.

Vor einem Publikum, das auf das Stück mit frenetischem Beifall reagierte. Der Kulturhistoriker Bernd Lindner geht in seinem Vorwort zu Cramers Bildband mit Fotografien aus den Jahren 1985 bis 2018 darauf ein, warum Cramer gerade diesen Titel passend findet für seine Fotos, die ja nun eindeutig mehr zeigen als nur die letzten fünf Jahre der DDR, deren allerletzte Bernd Cramer dann auch noch als Spatensoldat erlebte, sich den Erwartungen der Regierenden also entzog und auch riskierte, nicht studieren zu dürfen. Nach dem Mauerfall studierte er dann doch an der HGB in Leipzig, machte seine Passion zum Beruf und wurde freier Fotograf. Und vor allem fotografierte er auch in jenen Jahren weiter, in denen einige der üblichen Kunstkritiker mal wieder die völlige Abwesenheit gesellschaftsdokumentarischer Fotografie vermissten.

Aber das war nicht wirklich das Problem der Fotografen, sondern ist eher eines der Kuratoren und Ausstellungsmacher. Auch Leipzig hat in dieser Zeit jede Menge banaler und überflüssiger Kunstausstellungen erlebt, während sich eher nur das Stadtgeschichtliche Museum überhaupt noch um die herausragende Fotografie zeitgenössischer Fotografinnen und Fotografen kümmerte. Die übrigens bis heute an der HGB ausgebildet werden.

Doch während Volker Braun mit seiner Übergangsgesellschaft (den Begriff verwendete er 1982 zum ersten Mal) den verordneten Mythos der DDR, mit dem „Aufbau des Sozialismus“ quasi aus der Geschichte herausgetreten zu sein und den himmlischen Endzustand menschlichen Miteinanders aufzubauen, infrage stellte und dem Land – zumindest schon mal sprachlich – die Rückkehr in den Status geschichtlichen Ausgeliefertseins verordnete, verschiebt sich die Deutung des Begriffs bei Lindner und Cramer. Bei ihnen wird er zur Beschreibung eines Landesteils, der nun seit empfundenen 30, 35 Jahren nicht mehr aus dem Zustand des Provisorischen und Unfertigen herauskommt.

Also ein Stück Land, das den alten Zustand irgendwie hinter sich gelassen hat, seine Schatten aber nicht loswird. Und das gleichzeitig irgendwie in die Deutsche Einheit gewankt ist, aber bis heute dort nicht wirklich angekommen ist. Ein Zustand, der eigentlich schwer auszuhalten ist. Jedenfalls nicht über 30 Jahre lang. Irgendwann rebelliert das Gehirn und will nur noch raus aus diesem Leben im Schattenreich, in der Vorhölle oder dem Fegefeuer, nicht verdammt und nicht gerettet. Aber jeden Tag misstrauisch beäugt, wie ein ungebetener Gast, den man nicht wieder loswird. Man kann diese Ostdeutschen ja nicht einfach abschieben, auch wenn mancher Pfründenverteidiger die Mauer wieder fordert oder eine Art Generalverdikt über diese renitenten Rechtsextremen da hinten verhängt.

Und da beginnen nun Cramers Bilder zu sprechen, der einen besonderen Blick dafür entwickelt hat, das Deprimierende, Aus-der-Zeit-Gefallene und Widersprüchliche in diesem Osten zu sehen. Viele dieser Bilder der Trostlosigkeit stammen aus Leipzig, wobei man schon sehr genau hinschauen muss, um die Bilder der späten 1980er Jahre von denen der 1990er zu unterscheiden. Manchmal sind es protzige Werbetafeln an kaputten Mauern, die den Widerspruch der Zeit so richtig deutlich machen. Da werden die frischen Neudeutschen mit Autos und Reisen geködert.

Als Konsumenten sind sie sofort gefragt. Auch dann, wenn sie noch immer in unsanierten Häusern wohnen, oder wohnten. Denn mittlerweile ist ja die Sanierungswelle durchgerauscht. Die Tagebaue sind zu Badeseen geworden, die Wohnblocks wurden bunt angemalt, die Trabis durch „Westautos“ ersetzt, die Schlote qualmen nicht mehr und vorm Völkerschlachtdenkmal machen japanische Touristen ihre Selfies. Alles paletti? Sieht doch wieder schmuck aus im Osten? Was habt ihr nur?

Davon erzählen dann die zugeklebten Schaufenster auch in Leipzigs Innenstadt, die ratlos und nackt dastehenden Schaufensterpuppen. Der große Rausch war vor allem ein Konsumrausch. Doch wo er dem Kater weicht, sieht man auf einmal von Mauern abgeblockte Eigenheime, die einsamen Trinker und Auf-ihr-Handy-Starrenden, die künstlich-fröhlichen Ganzkörper-Kostümträger, die ganzen Inszenierungen eines eigenen Lebens, das doch nur aus lauter Versatzstücken der Konsumkultur besteht. Wenn es nicht gar die finster durch Sonnenbrillen starrenden Rechtsradikalen bei einer Legida-Demo 2015 sind. Auch das ja bekanntlich eine Maske, der Versuch, martialisch zu wirken, wo das Fehlen von Frauen unübersehbar ist. Da hätte Cramer auch dieses Foto mit der Sex-Puppe von 1994 konfrontieren können. Es hätte gepasst. Mehrfach.

Es gibt auch ein paar Frauen in den Fotos, auch eins von Vertrautheit. Aber meist sieht man Paare eher, wie sie sich den künstlichen Spaß auf Event-Seen oder bei etwas trostloseren Stadtfesten reinziehen. In ihren Wohnungen, wo Cramer sie auch fotografiert, wirken sie allesamt eher einsam, bedrückt oder zutiefst hoffnungslos. Als wären sie am unglücklichsten Ort der Welt gelandet. So einem Ort, wo schrille Privatsender für gewöhnlich die Aufpepp-Truppe hinschicken, um dieser Blumenmustertapeten-Tristesse ein Ende zu bereiten. Ganz so, als müsse nur mal neu tapeziert werden, und dann ist alles anders.

Aber gerade dem widersprechen diese Fotos einer Übergangsgesellschaft, die aus ihrer Grauzone nicht herauskommt. Die Kulisse ist jetzt zwar perfekt – dafür wirken die Menschen wie aus der Bahn geworfene Monde, die der eigene Verlorenheit mit allerlei Turnübungen, Saufereien und Mini-Golf-Exzessen zu entfliehen versuchen. Mittendrin schaut einen dann noch eine Schwarwel-Karikatur von einem Berliner Baumarkt von 1990 an mit dem berühmten Marx-Seufzer: „Tut mir leid, Jungs! War halt nur so ‘ne Idee von mir.“

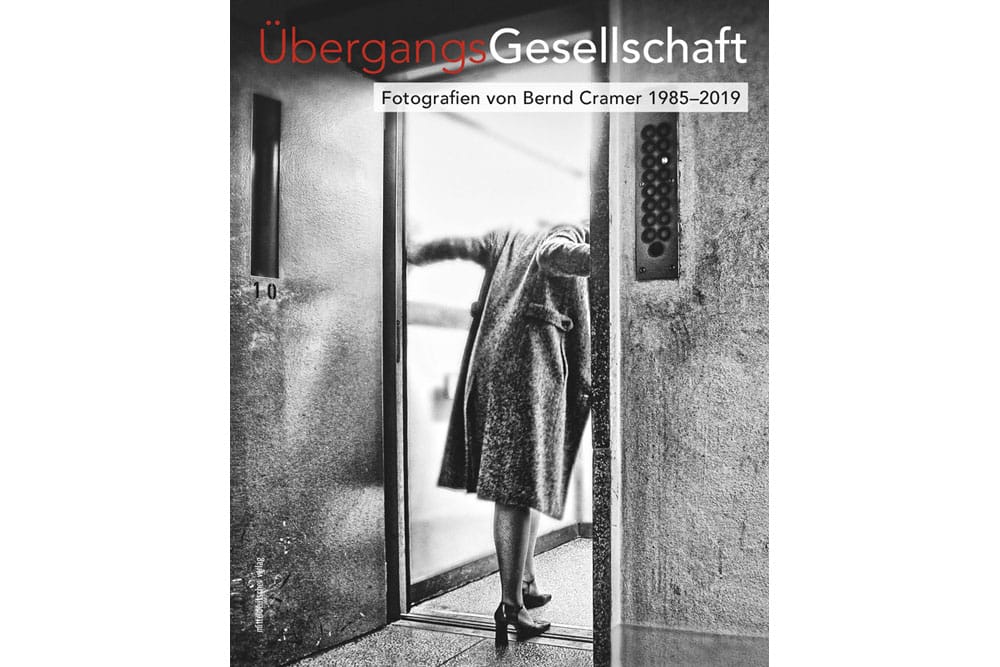

Das Danach hat sich ja – samt blühenden Landschaften – auch nur als „so ‘ne Idee“ entpuppt. Alles ist jetzt wieder ordentlich und schnieke. Aber die Menschen in diesen schnieken Landschaften wirken wie Gäste, damit beschäftigt, sich irgendwie nützlich zu machen und den schönen Schein zu wahren, aber die Bude gehört jetzt doch wieder anderen Leuten. Der Anarchismus ist auch nur ein Mieter auf Zeit, geduldet, bis es sich lohnt, hier höhere Mieten zu nehmen. Bis dahin gibt es käufliche Spaßangebote an jeder Ecke, Plastiksaurier im Bergbaugelände und Abschiede, wie den auf dem Buchcover: Eine Frau betritt nur noch mit aller Vorsicht den Fahrstuhl in einem Plattenbau, der wenig später vom Erdboden verschwinden soll. Hält das Gerät überhaupt noch? Kann man dem äußeren Eindruck vertrauen?

Gerade deshalb beschreibt das Foto von 2003 wohl sehr genau das Gefühl, das viele Ostdeutsche heute haben. Die Fassade mag glänzen. Aber irgendwie vertraut man der Maschine nicht mehr so richtig. Vielleicht sollte man doch lieber wieder die Treppe benutzen und sich nicht darauf verlassen, dass die Versprechungen und Versicherungen, die man ständig bekommt, auch nur bis zum nächsten Frost tragen. Oder der nächsten Jubelmeldung, wie toll das doch alles geworden ist. Nur eins ist wohl sicher: Der Zustand der permanenten Unsicherheit hält an. Etwas, was das Cover-Foto nur zu schön zum Ausdruck bringt.

Bernd Cramer ÜbergangsGesellschaft, Mitteldeutscher Verlag, Halle 2019, 25 Euro.

So können Sie die Berichterstattung der Leipziger Zeitung unterstützen:

Keine Kommentare bisher