Marko Martin ist ein Grenzgänger – in mehrfacher Hinsicht. 1970 in der DDR geboren. Noch im Mai 1989 – nach Kriegsdienstverweigerung – in den Westen ausgereist, wurde er zu einem literarischen Weltreisenden, arbeitete als Auslandskorrespondent und ging dafür auch in Länder, in denen heute noch verschlossene Grenzen und autokratische Regierungen der Normalfall sind. So wie in Kuba, das Martin mit den Augen des geborenen Ostdeutschen bereist.

Sein Buch war in der Kategorie „Sachbuch/Essayistik“ für den Preis der Leipziger Buchmesse 2019 nominiert. Auch das ein Grenzgang, denn wer ein Sachbuch erwartet, wird enttäuscht, auch wenn Martin wahrscheinlich wirklich seine Reise nach Kuba kurz vor dem 60. Jahrestag der kubanischen Revolution beschreibt, einer Revolution, die für die Linken in der (alten) Bundesrepublik von enormer Bedeutung war. Noch heute gehört der Dauerrevolutionär Che Guevara zu den Heiligen der revolutionär gestimmten Linken. Sein Bild ist nicht nur in Kuba zur Ikone geworden. Seine Tagebücher werden auch heute immer wieder aufgelegt, auch die aus seiner Zeit als Guerilla-Kämpfer in Afrika und Bolivien.

Er faszinierte die europäische Linke genauso wie sein redegewaltiger Mitkämpfer Fidel Castro. Eine Faszination, die auch Robert Merle in seinem Buch „Moncada“ einfing. Doch wie lange trägt der Glanz so einer Revolution? Und was wird dann daraus? Dass ihn auf Kuba keine heile Welt und auch kein glückliches Paradies empfangen würden, war Marko Martin schon vorher klar. Er kann eigentlich von Anfang an nicht verhehlen, dass er eigentlich schon viel zu viel weiß über das Kuba von heute, über dessen Armut, die Verkrustungen, den Überwachungsstaat und die regulierte Literatur. Er hat fast alles gelesen, was man von kubanischen Autoren bekommen kann, auch und gerade denen, die entweder ins Exil gegangen sind und Einreiseverbot haben, aber auch denen, die im Land blieben, kontrolliert und handzahm gemacht.

Er hat die Namen, Titel und Zitate im Kopf, kaum eine Szene, die er nicht mit Gelesenem oder Verfilmtem in Verbindung bringt und dadurch interpretiert, doppelt interpretiert, denn sein Erzähler-Ich ist permanent im Zwiegespräch mit sich selbst, bewertet, erinnert, setzt sich ins Verhältnis nicht nur zum Erlebten, sonder auch zu sich selbst, sodass eine durchaus angespannte Situation entsteht, da Marko Martin sich selbst stets als Du anspricht, als erzählte er seinem anderen Ich, was es erlebt, gesehen und gedacht hatte. Er wird damit etwas, was durchaus Kopfschmerzen bereitet: der Beobachter seines eigenen Tuns.

Ganz abgesehen von mehreren fiktiven Beobachterberichten, die der kubanische Geheimdienst geschrieben haben könnte, wenn er denn diesen reisenden Autor aus Deutschland bei seinen Trips nach Havanna, Santiago und Trinidad hätte beobachten wollen. Es vielleicht auch getan hat, denn einige durchaus verwirrende Szenen deuten zumindest darauf hin, dass der Alleinreisende unter Beobachtung steht, ein Beobachter unter Beobachtung quasi. Nur dass die fiktiven Protokolle genauso belegen, dass die Beobachter etwas völlig anderes sehen, als es der Beobachtete tatsächlich erlebt. Sie sind zum Interpretieren gezwungen, genauso wie der Reisende interpretiert und bald merkt, dass er gar nicht aus seiner Haut kommt.

Und da wird es ein Buch, das die Probleme der Ostdeutschen beschreibt – ihre ganz speziellen Probleme, die eigentlich so ungewöhnlich nicht sind: Sie schleppen die DDR mit sich. Auch jene, die sich heute als deutsche Edeltouristen auch in Kuba verlustieren, ihrer Lust ihren Lauf lassen und sich die sichtlich armen Landesbewohner zu Diensten sein lassen, wohl wissend, dass ihnen das Geld, das sie seit 1990 benutzen dürfen, Macht gibt. Mit der Einheit kamen sie auf die Fettseite des Lebens und wurden aus armen Verwandten zu reichen Weltkonsumenten. Meist ohne darüber nachzudenken, was das eigentlich mit ihnen anstellt. Ein paar dieser Leute trifft auch Martin unterwegs in den Pensionen, in denen er absteigt. Und es empört ihn zutiefst.

Denn er erfährt es ja auch an sich selbst. Er kann gar nichts dran ändern. Selbst als Reiseschriftsteller, der mit seinem Geld haushalten muss, ist er den Kubanern gegenüber ein reicher weißer Mann, eine „wandelnde Geldbörse“, einer, der schnell erfährt, dass man sich für wenig Geld in Kuba fast alle kaufen kann und dass viele Kubaner auch bereit sind, ihre Körper zu verkaufen, um an die begehrte Touristenwährung CUC zu gelangen, ohne die man sich keine Träume erfüllen kann. Dazu erzählen sie auch die Geschichten, die gewünscht werden, legen sich abenteuerliche Biografien zu und legen selbst den erfahrenen Weltreisenden übers Ohr, der den üblichen Sextouristen aus Deutschland ja immerhin voraus hat, dass er die Sprache beherrscht und mit Erfahrungen aus anderen lateinamerikanischen Ländern vergleichen kann.

Aber halt auch mit der DDR, an die ihn so manches erinnert in diesem Kuba 60 Jahre nach der Revolution – sei es der allgegenwärtige Mangel, seien es die ewig gleichen Parolen zum 1. Mai, sei es die Allgegenwart des Geheimdienstes oder sei es das Gefühl, nicht alles sagen zu dürfen, auch wenn nicht recht klar ist, was daraus folgen würde. Und so beginnt er selbst das Gesagte zu interpretieren, herauszufinden, welche Rolle er selbst darin spielt, ob im Gesagten eine Warnung versteckt war oder jene Verstellungskunst, die auch DDR-Schriftsteller kannten, die oft genug stolz darauf waren, ihren Mut und ihre Kritik in mehrdeutigen Zwischenzeilen verpackt zu haben. Die aber auch die Angst kannten, die einige von Martins Reisebegegnungen ausstrahlen, möglichst versteckt, denn zum Spiel mit der allgegenwärtigen Macht gehört auch, dass man auch in der Angst nicht mehr zeigt, dass es für eine Verdächtigung überhaupt einen Grund gibt.

Hier kommt vor allem Martins dissidentische Sicht auf die DDR zum Vorschein, die andere DDR-Sicht, die sich nicht viele Ostdeutsche leisten. Denn es ist immer leichter und billiger, nun in die Rolle des Neureichen und mit allen Rechten Ausgestatteten zu schlüpfen, als die eigenen Prägungen in einem vormundschaftlichen Staat zu hinterfragen, sich ihrer überhaupt bewusst zu sein. Oder sieht Martin Gespenster, wenn er sich in so vielen Dingen und gerade in den Verstellungen und dem Nichtsagbaren immer wieder an die DDR erinnert fühlt?

Oder an die osteuropäischen Diktaturen überhaupt. Denn nach 60 Jahren gesellschaftlichem Stillstand ähneln sich solche Gesellschaften zwangsläufig, wird das revolutionäre Pathos zum Kitsch und zum Mörtel, der alle irgendwie zusammenhält, während die Kubaner selbst alles tun, um irgendwie an ein bisschen Geld zu kommen und an ein bisschen Teilhabe an der Welt da draußen.

Und während Martins Erzähler-Ich anfangs noch glaubt, mit diesem Verstellspiel nichts zu tun zu haben, weil er nicht als Pauschaltourist da ist, sondern als Berichterstatter, wird ihm zumindest ganz am Ende seines Aufenthalts klar, dass er sich die Insel wohl auch auf seine Weise romantisch geguckt hat. Was ihm umso leichter fiel, als seine Tage sichtlich ausgefüllt waren mit lauter homosexuellen Begegnungen, regelrechten Liebesaffären, die ihn zumindest entdecken ließen, dass die Kubaner möglicherweise eine ganz ähnliche Verstellungskunst wie die DDR-Bürger entwickelt haben.

Aber wenn er sie auf den Straßen gehen sieht, ist er verblüfft, denn da zeigen sie einen körperlichen Stolz, einen aufrechten Gang, der darauf hindeutet, dass sie um den tiefen Widerspruch in ihrem Leben wissen, sich aber die eigene persönliche Würde nicht nehmen lassen. Was Martin auch nur deshalb sieht, weil es ihm auch bei seinen Liebschaften begegnete. Und auch bei den Begegnung mit dem stolzen Dolmetscher Orestes, der ihn zu den Schriftstellern begleitete, die er während des Gesprächs fast verachtet für ihr Angepasstsein.

So ganz wird er die Rolle des Provokateurs, der sich das leisten kann, nicht los. Erst im Nachhinein nagt so ein Zweifel. Denn er kann jederzeit wieder ausreisen. Diese scheinbar so Angepassten und Opportunistischen müssen dableiben, müssen aushalten in einer Situation, wohl wissend, dass auch Sartre und de Beauvoir damals nur die Oberfläche sahen, das, was sie sehen wollten in der kubanischen Revolution, was in ihr Sehraster passte und sie in ihrem revolutionären Schwärmen bestätigte.

Ein richtiger Schelmenroman wird es also nicht, wie der Verlag verheißt, auch wenn er – schon allein durch die vielen Literaturbezüge auf Vargas Llosa, Garcia Marquez, Montaner oder Cabrera Infante – durchaus etwa Pikaresques bekommt. Mit Rapport kommt Martin dem, was er da erzählt in vielen Vor- und Rückblenden und sehr ausufernden Schilderungen von Menschen, Landschaften, Nächten und Tagen, wohl am nächsten. Kein Reisetagebuch, auch kein Psychogramm, aber dennoch so eine Art Vergewisserung darüber, was er da in Kuba erlebt, gedacht und gefühlt hat, sehr detailliert oft und immer wieder durch Nebengedanken und aufblitzende Szenen und Zitate unterbrochen, sodass ein sehr dichtes Flechtwerk entsteht, in das man sich durchaus erst einmal hineinlesen muss.

Und dabei bleibt eben auch der Beobachter nicht unbeobachtet, da er sich ja die ganze Zeit selbst beobachtet, so, wie man damit angefixt wird in totalitären Gesellschaften, in denen der Mensch sich zwangsläufig aufspalten muss in einen, der einfach nimmt, was kommt, und einen, der die ganze Zeit Schmiere stehen muss, weil jederzeit unverhofft eine Zivilstreife auftauchen kann. Der Beobachter bewacht sich selbst. Oder geht der Reisende in die Irre, wenn er sich durch diesen Kuba-Aufenthalt fortwährend an die ihn eingepflanzte DDR erinnert fühlt?

Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich funktionieren solche Staaten genau so. Und am Ende sind es die reichen Kinder der Funktionäre, die längst schon in den Freuden jener Welt leben, die den gewöhnlichen Bürgern unter Strafe verboten ist zu begehren. Einer Welt, um deren Freiheiten Marko Martin nur zu gut weiß. Und wo man nur zu schnell vergisst, wie schizophren es sich lebt in durchherrschten Gesellschaften, die jeden Bürger quasi zum Überwacher seiner selbst machen, sodass dann einige Szenen in diesem Rapport an Cabrerar Infantes Roman „Drei traurige Tiger“ erinnern und andere an Graham Greenes Roman „Unser Mann in Havanna“, der zwar noch vor der kubanischen Revolution handelt, aber mit seiner Handlung im Geheimdienstmilieu ganz ähnliche Stimmungen erzeugt.

Nichts ist, was es scheint. Alles hat einen doppelten Boden. Geldsorgen hat der auch bei Martin öfters zitierte Wormold ebenfalls. Er landet in unüberschaubaren Verwicklungen, kann aber am Ende genauso glücklich wieder ausreisen wie der Erzähler des Rapports. Vielleicht mit demselben nagenden Zweifel, ob er auch wirklich alles richtig verstanden hat oder der eigenen Interpretation auf den Leim gegangen ist.

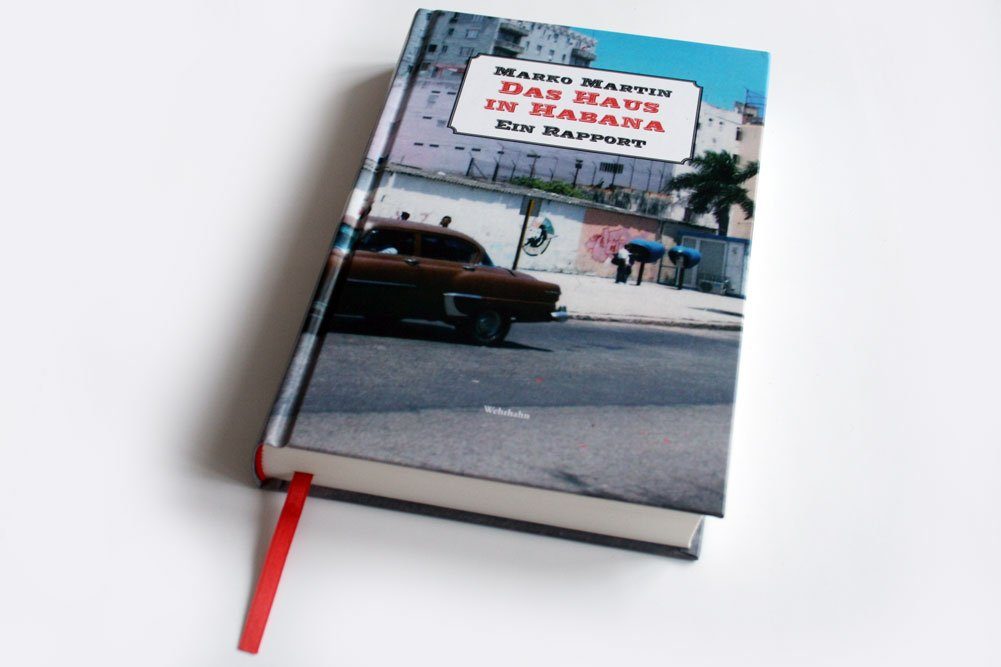

Marko Martin Das Haus in Habana, Wehrhahn Verlag, Hannover 2018, 20 Euro.

Empfohlen auf LZ

So können Sie die Berichterstattung der Leipziger Zeitung unterstützen:

Keine Kommentare bisher