Den kennst du doch, sagte da so ein Bauchgefühl. Und schnappte sich das Buch. Und siehe da: Man darf überrascht sein. Weil selbst so eine einfache, nicht mal sensationell aufgemachte Biografie zeigt, dass der Osten sehr wohl Persönlichkeiten und ein eigenes Profil hatte. Nur geht das im deutsch-deutschen Gezeter völlig unter. Als hätte es Menschen wie Axel Noack nie gegeben.

Und man muss nicht lange lesen um mitzukriegen, warum das so ist, wie deutsch-deutsche Kolportagen über das, was geschehene Geschichte zu sein hat, funktionieren. Es passiert ganz in der Stille, ganz automatisch. Es ist wie ein großes Aufräumen, Vergessen und Wegkehren – und dann wundern sich alle: Na so was, wie konnte das denn passieren? Keine oder nur handverlesene Ostdeutsche in Führungspositionen in Wirtschaft, Forschung, Justiz, wichtigen Lehrstühlen – und das wohlgemerkt im Osten und in gesamtdeutschen Gremien. Selbst in der EKD, wie Bettina Röder feststellen kann: „Heute ist übrigens überhaupt kein Ostdeutscher mehr im höchsten Leitungsgremium der Evangelischen Kirche in Deutschland.“ Na so was.

Axel Noack war dort 1991. Denn er war eine zentrale Gestalt bei der Wiedervereinigung der Evangelischen Kirche in Deutschland, nachdem die acht ostdeutschen Landeskirchen 1969 einen Sonderweg eingeschlagen hatten, um sich von der SED nicht weiter gegeneinander ausspielen zu lassen. Ein Sonderweg mit Folgen, denn er stärkte nicht nur das Bewusstsein der Evangelischen Kirche dafür, dass sie eine eigene, unabhängige Position zum Staatsverständnis der SED finden musste, sondern auch ihr ostdeutsches Profil schärfen musste, um sich eine auch von den eigenen Mitgliedern wahrgenommene Eigenständigkeit gegenüber dem kontrollsüchtigen Staat zu bewahren.

Und dazu gehörte auch eine eigene Kirchenarbeit, die sich direkt mit den Sorgen der eigenen Mitglieder beschäftigte, die sich deutlich von den Sorgen der westdeutschen Protestanten unterschieden. Was auch Noack verblüffte, wie stark diese Unterschiede waren und wie sehr sich beide Kirchenteile über Jahre gegenseitig in Trugschlüssen bewegt hatten. Trugschlüsse, die schon 1991 fatale Folgen zeitigten.

„Moment mal, das ist doch unser Leben gewesen“

Was Bettina Röder, die dieses Buch quasi zum 70. Geburtstag des Pfarrers, Bischofs und Hochschulprofessors zusammengetragen hat, so beschreibt: „Der Tenor der Beratungen der Teilnehmer aus dem Westen habe ihn damals ,ein bisschen aufgeregt‘. Die hatten die Ost-Teilnehmer vor dem Hintergrund des Mauerfalls und der neu geschenkten Freiheit nach vierzig DDR-Jahren mit den Worten begrüßt: ,Freut euch, Brüder, ihr habt es hinter euch.‘ Da habe er sich als Teilnehmer aus dem Osten nur verwundert gedacht: ,Moment mal, das ist doch unser Leben gewesen!‘“

Kürzer kann man es nicht auf den Punkt bringen. Und wer die aktuellen Diskussionen verfolgt, sieht: Es hat sich nichts geändert. Wie der Osten gesehen wird, das wird noch immer in von Westdeutschen besetzten Gremien bestimmt. Sie können mit diesem seltsamen und eigenwilligen Landesteil nichts anfangen. Und sie gehen damit um wie ostdeutsche Provinzler mit Ausländern: voller Misstrauen, Verdächtigung und Unverständnis. Unvorstellbar, dass in einer über 40 Jahre verteufelten („zweiten deutschen“) Diktatur selbstbewusste und selberdenkende Menschen herangewachsen sein könnten.

Wobei gerade Axel Noack dafür exemplarisch ist, der in seiner Jugend in Halle zwar schon in intensiven Kontakt mit der Kirche gekommen ist, der aber eigentlich nicht vorhatte, Theologe zu werden. Eigentlich wollte er Mathematik studieren. Sein Abitur war blendend. Aber er erlebte selbst, wie die ostdeutschen Machthaber tickten, denn gleichzeitig verweigerte er den „Dienst an der Waffe“, war schon als junger Mensch überzeugt, dass es in Armeen keinen Friedensdienst geben könnte, egal, was die Mächtigen erzählen. Aber wenn es um einen Studienplatz in der DDR der 1960er Jahre ging, war die Verpflichtung zum (längeren) Wehrdienst praktisch das Zulassungskriterium Nummer 1. Noacks Bewerbung um einen Mathematikstudienplatz in Halle wurde abgelehnt.

Es gibt immer Alternativen

Nur dass sich der junge Mann davon nicht entmutigen ließ, denn von seinen Eltern hatte er gelernt, dass es immer Alternativen gibt. In diesem Fall auch Alternativen, die dem jungen Mann bei der Betreuung von behinderten Menschen in Lobetal die Freude erleben ließen, die es mit sich bringt, wenn man wirklich mit Menschen arbeitet und erfährt, wie die eigene Arbeit andere bereichert. Und da in der DDR an ein Mathematikstudium für ihn nicht zu denken war, bewarb sich Noack 1969 kurzerhand für ein Theologiestudium am Katechetischen Oberseminar Naumburg, schlug also den Weg so vieler anderer ein, die mit ihrer Unangepasstheit an den „sozialistischen Hochschulen“ keine Chance bekamen und deshalb eine der kirchlichen Ausbildungsstätten besuchten.

Was die eigentliche Ursache dafür ist, dass so viele Pfarrer dann zu wichtigen Akteuren der Friedlichen Revolution wurden und auch so viele Pfarrer zu den Gründungsmitgliedern der Sozialdemokratischen Partei in der DDR gehörten. Sie vereinte nicht nur derselbe rebellische Geist und die gleiche Sorge um eine gerechte und humane Gesellschaft. Sie bauten auch intensive persönliche Beziehungen auf, die in den entscheidenden Jahren wichtig wurden.

Eine zentrale Gestalt war zum Beispiel der Menschenrechtler Wolfgang Ullmann, den Noack in Naumburg als Lehrer hatte – ein begnadeter Lehrer, wie er feststellt, der ihm auch die Faszination der Kirchengeschichte erschloss. Denn kurzzeitig war Noack ja davor, die auf den ersten Blick weltfremde Ausbildung in Naumburg gleich wieder hinzuschmeißen. Wie kann man in einer Zeit, in der das ganze Land noch im Schockzustand des niedergeschlagenen Prager Frühlings steckt, über die Adressaten der Galater-Briefe des Paulus diskutieren?

Aber er merkte dann ziemlich bald, dass auch die Bibeldiskussion mit Leuten wie Ullmann zu Grundsatzdiskussionen über Gesellschaft, menschliche Werte und Handlungsoptionen eines aufrechten (Christen-)Menschen wurden. Wahrscheinlich war in Ullmanns Seminaren wirklich mehr los als in allen Marxismus-Leninismus-Vorlesungen der DDR-Universitäten. Ganz zu schweigen davon, das Ullmann seine Studenten dazu animierte, die Originaltexte zu lesen – nicht nur die lateinischen der Bibel, sondern auch (sozialistische) Grundlagenwerke wie die Bücher von Friedrich Engels. Das regt die Diskussion an. Und es öffnet logischerweise den üblichen Raum biblischer Selbstbeschäftigung, der vielen Atheisten das Gebaren der Kirchen in Deutschland oft so kryptisch macht.

Was ja ab den 1980er Jahren in der DDR einmal anders war, eine Zeit, die Axel Noack dann schon als Studentenpfarrer in Merseburg (als Nachfolger Friedrich Schorlemmers) und dann als Pfarrer in Wolfen (der „dreckigsten Stadt der DDR“) selbst mitgestaltete, besonders aktiv dann in der Synode der evangelischen Kirche in der DDR, die sich durch Leute seiner Generation zur ersten wirklichen Plattform in der DDR verwandelte, in der Demokratie gelebt wurde. Und zwar lebendige Demokratie, die auch die vielen Themen auf die Tagesordnung setze, die die SED-Führung nur allzu gern mit Zensur belegte – von den Menschenrechten über die Umweltverschmutzung bis hin zur Friedenspolitik.

Friedensbewegung in der DDR

„Bewahrung der Schöpfung“ also immer auch im doppelten Sinn. All das, was ab ungefähr 1980 als Friedensbewegung in der DDR Gestalt annahm, hat hier seine Wurzeln. Auch wenn die SED-Führung mit allen Mitteln zu verhindern versuchte, dass die Inhalte der Synode publik wurden. Da scheute sie auch nicht von der Konfiszierung ganzer Ausgaben kirchlicher Zeitungen zurück.

Und Axel Noack war stets mittendrin, machte sich als jemand einen Namen, der Streithähne an einen Tisch bringen und Verhandlungen auch über umstrittene Inhalte in Gang und vor allem auch zum Erfolg bringen konnte. Was er in der Wendezeit auch in Wolfen bewies, als es darum ging, auch hier einen friedlichen Übergang zur Demokratie zu organisieren und danach, die Abwicklung der Industrie irgendwie menschlich abzufedern. Denn das Ende der DDR-Wirtschaft erwischte die Chemieregion Bitterfeld-Wolfen besonders hart.

Die alten, über Jahrzehnte heruntergewirtschafteten Chemiebuden hatten keine Chance, auf dem Weltmarkt zu bestehen. Und die vielen arbeitslos gewordenen Chemiearbeiter mussten nun irgendwie aufgefangen werden. Und das, was Treuhand und Staat anzubieten hatten, bot weder Trost noch Zuversicht. Etwas, was Noack sogar in einem sehr deftigen Krippenspiel thematisiert, das auch im Buch mit abgedruckt ist.

Denn Bettina Röder versucht auch mit Originalmaterial, das Denken und Fühlen ihres Helden sichtbar zu machen, den sie zu seinem 70. Geburtstag bei einer Fahrt zu den wichtigsten Orten seines Lebens begleitet hat. Man hat also Noacks persönliche Erinnerungen eng verflochten mit den Erinnerungen von Arbeitskollegen und Mitstreitern vor Augen. Kein heldenhaftes Leben, das ist ja das Berührende daran. Eher ein Leben, das auf seine Weise typisch war für unangepasste Menschen in der DDR, die oft geradezu gezwungen waren, den Weg in die Kirche zu nehmen, weil das die einzige Instanz in der DDR war, die sich noch eine Unabhängigkeit gegenüber der SED bewahrt hatte.

Und dass Noack Brücken bauen konnte, das war 1997 nur allzu gut bekannt in seiner Kirche, sodass es ein logischer nächste Schritt war, den Wolfener Pfarrer 1997 auf den Bischofsposten in Magdeburg zu berufen, wo er bis zu seinem – selbst erklärten – Rücktritt bis 2009 blieb. Und er schied nicht im Ärger aus dem Amt, im Gegenteil: Eben noch hatte er die Fusion der Landeskirchen von Thüringen und der Provinz Sachsen (also dem heutigen Sachsen-Anhalt) ausgehandelt, die Aufgaben in dieser neu geschaffenen Landeskirche wollte er dann jüngeren Nachfolgern überlassen, ging dafür lieber nach Halle, um dort eine Professur für Kirchengeschichte zu übernehmen, also quasi in die Fußstapfen seines Naumburger Lehrers Wolfgang Ullmann zu treten.

Wo er dann wieder eine völlig neue Generation von Studenten erlebte, junge Leute, die zwar Religionslehrer werden wollten, aber nicht auf die Idee gekommen waren, dass das irgendetwas mit Kirche zu tun haben könnte. Was natürlich auch damit zu tun hat, dass Sachsen-Anhalt – wie der komplette deutsche Osten – ein weitgehend säkularisiertes Land ist, gerade noch 10 Prozent der Menschen kirchlich gebunden sind. Was ja auch der Grund war, die beiden Landeskirchen zu verschmelzen, die mit knappen Mitteln eine ganze Landschaft geschichtsträchtiger Dome, Kirchen und Klöster verwalten und erhalten müssen. Lutherland eigentlich, denn fast alle wichtigen Lutherstädte befinden sich hier und wurden ja 2017 zum Schauplatz des großen Reformationsjubiläums.

Das Buch, das Bettina Röder geschrieben hat, ist zwar so etwas wie die Bilanz eines Lebens, aber man merkt, dass dieser Noack ganz und gar nicht fertig ist. Dass es immer noch genug zu tun gibt für ihn. Und dass es immer auf die eigene Haltung ankommt, ob man sich deprimieren lässt oder frohgemut einfach weitermacht. Und wenn man einen „Liebesbrief an Walter Ulbricht“ schreibt oder – ohne zu wissen, wie es ausgeht am Ende – beginnt, Friedensseminare und Friedenssynoden zu organisieren.

Die Zeit scheint in diesem – mit vielen Privatfotos angereicherten – Buch geradezu zu fliegen, obwohl man eigentlich weiß, wie zäh sich das gerade zum Ende der DDR hin anfühlte. Aber selbst ein Zeitgefühl ändert sich, wenn man die Aufgabe, in die man hineingestellt wurde, als Herausforderung begreift und einfach beginnt die Dinge zu tun, von denen man weiß, dass sie wichtig und richtig sind. Und dabei nicht den Kopf einzieht, sondern wie Luther arbeitet: Unermüdlich und aufrecht. Und ohne sich einschüchtern zu lassen.

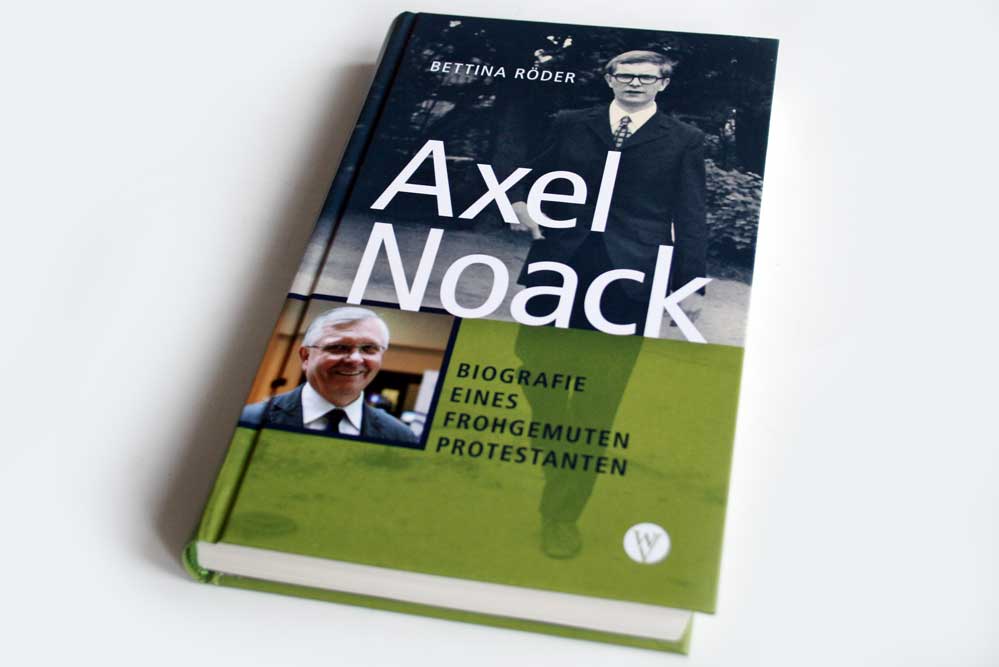

Bettina Röder Axel Noack, Wartburg Verlag, Weimar 2019, 18 Euro.

Hinweis der Redaktion in eigener Sache (Stand 1. Oktober 2019): Eine steigende Zahl von Artikeln auf unserer L-IZ.de ist leider nicht mehr für alle Leser frei verfügbar. Trotz der hohen Relevanz vieler unter dem Label „Freikäufer“ erscheinender Artikel, Interviews und Betrachtungen in unserem „Leserclub“ (also durch eine Paywall geschützt) können wir diese leider nicht allen online zugänglich machen.

Trotz aller Bemühungen seit nun 15 Jahren und seit 2015 verstärkt haben sich im Rahmen der „Freikäufer“-Kampagne der L-IZ.de nicht genügend Abonnenten gefunden, welche lokalen/regionalen Journalismus und somit auch diese aufwendig vor Ort und meist bei Privatpersonen, Angehörigen, Vereinen, Behörden und in Rechtstexten sowie Statistiken recherchierten Geschichten finanziell unterstützen und ein Freikäufer-Abonnement abschließen.

Wir bitten demnach darum, uns weiterhin bei der Erreichung einer nicht-prekären Situation unserer Arbeit zu unterstützen. Und weitere Bekannte und Freunde anzusprechen, es ebenfalls zu tun. Denn eigentlich wollen wir keine „Paywall“, bemühen uns also im Interesse aller, diese zu vermeiden (wieder abzustellen). Auch für diejenigen, die sich einen Beitrag zu unserer Arbeit nicht leisten können und dennoch mehr als Fakenews und Nachrichten-Fastfood über Leipzig und Sachsen im Netz erhalten sollten.

Vielen Dank dafür und in der Hoffnung, dass unser Modell, bei Erreichen von 1.500 Abonnenten oder Abonnentenvereinigungen (ein Zugang/Login ist von mehreren Menschen nutzbar) zu 99 Euro jährlich (8,25 Euro im Monat) allen Lesern frei verfügbare Texte zu präsentieren, aufgehen wird. Von diesem Ziel trennen uns aktuell 450 Abonnenten.

Alle Artikel & Erklärungen zur Aktion „Freikäufer“

So können Sie die Berichterstattung der Leipziger Zeitung unterstützen:

Keine Kommentare bisher