Seit 2020 hat die Bundesrepublik gleich mit mehreren Krisen zu kämpfen. Aber während populistische Parteien das Bild vom Niedergang an die Wände malen, zeigt eine Zahl, dass das Land bislang sogar sehr stabil durch die Stürme kommt: die sogenannte Armutsgefährdungsquote. Deutschlandweit ist sie stabil, in Leipzig ist sie seit 2021 sogar gesunken. Trotz leicht gestiegener Arbeitslosigkeit.

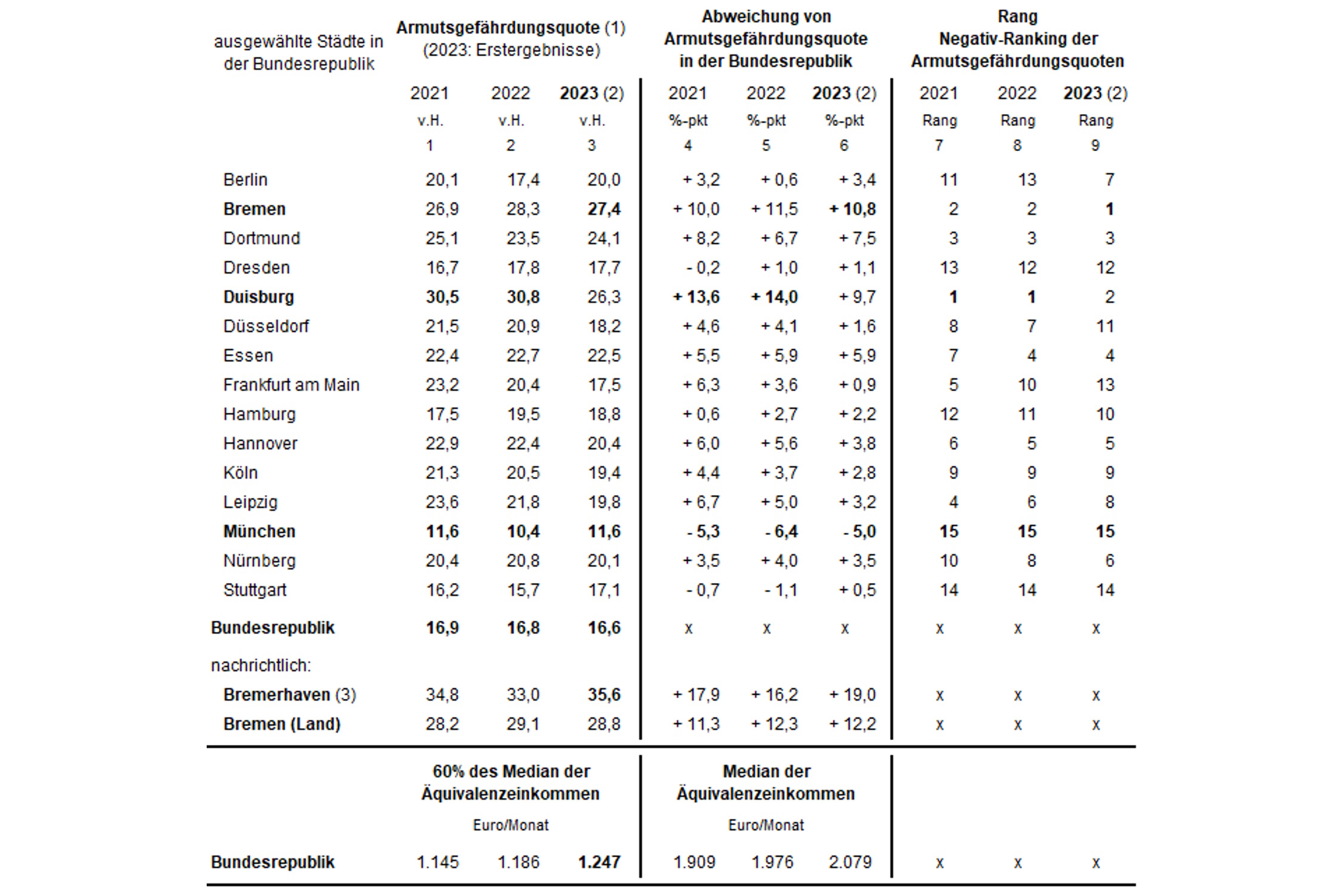

„Die Armutsgefährdungsquoten reichten in 2023 in den 15 Großstädten bei einer durchschnittlichen Armutsgefährdungsquote von 16,6 Prozent (2022: 16,8 Prozent; 2021: 16,9 Prozent) von 27,4 Prozent in der Stadt Bremen bis 11,6 Prozent in der Stadt München. (2022: von 30,8 Prozent in Duisburg bis 10,4 Prozent in München; 2021: von 30,5 Prozent in Duisburg bis 11,6 Prozent in München)“, erläutert er die Zahlen der deutschen Großstädte.

„In 2023 wurde nur noch für die Stadt München eine Armutsgefährdungsquote ermittelt, die unter der durchschnittlichen Armutsgefährdungsquote im Bundesgebiet lag. (2021 und 2022 galt dies neben München auch – geringfügig – für Stuttgart). Für die Stadt Bremerhaven wurde in 2023 eine Armutsgefährdungsquote von 35,6 Prozent ermittelt – 19,0 Prozentpunkte höher als die Armutsgefährdungsquote in der Bundesrepublik. (2022: 33,0 Prozent; 2021: 34,8 Prozent).“

Was unter anderem einen Trend bestätigt: Dass einige westdeutsche Städte mittlerweile größere soziale Probleme haben als die in der Liste der Großstädte vertretenen ostdeutschen Städte – neben Leipzig auch noch Dresden und Berlin. Berlin hat sich von 2022 zu 2023 zwar verschlechtert vom 13. Platz im Negativ-Ranking (und damit der Großstadt mit der drittniedrigsten Armutsgefährdungsquote) auf Rang 7. Die Quote verschlechterte sich von 17,4 auf 20 Prozent.

Aber damit steht Berlin noch deutlich besser da als z.B. Duisburg (26,3 Prozent), Dortmund (24,1 Prozent) oder Essen (22,5 Prozent).

Positive Entwicklung für Dresden und Leipzig

Dresden behauptete sich im Negativ-Ranking auf Rang 12 (also eigentlich positiv betrachtet auf Rang 4) mit 17,7 Prozent. Während Leipzig sich mit einer Verbesserung von 21,8 auf 19,8 Prozent im Negativ-Ranking von Rang 6 auf Rang 8 verbesserte, also auch positiv betrachtet auf Rang 8 liegt.

Die Armutsgefährdungsquote wird berechnet, indem die Zahl der Einwohner ermittelt wird, die nur oder weniger als 60 Prozent des Äquivalenzeinkommens haben. (Die Erläuterung zum Äquivalenzeinkommen findet man auf Wikipedia.)

Der Median des bundesdeutschen Äquivalenzeinkommens ist von 2022 zu 2023 übrigens deutlich gestiegen – von 1.976 auf 2.079 Euro, der 60-Prozent-Anteil entsprechend von 1.186 auf 1.247 Euro. Wer also 2023 ein Einkommen unter 1.247 Euro im Monat hatte, galt als armutsgefährdet.

Da erwartet man eigentlich, dass dann die Gruppe der Armutsgefährdeten wächst. Aber in Leipzig war das nicht der Fall. Was mit hoher Wahrscheinlichkeit mit einer gern ignorierten Bundestagsentscheidung zu tun hat: nämlich der deutlichen Anhebung des Mindestlohnes, was gerade viele Menschen mit niedrigen Löhnen aus der Armutszone geführt haben dürfte – insbesondere in Ostdeutschland. Zumindest rechnerisch, denn die Folgen der Inflation sind hier natürlich nicht berücksichtigt.

Und gerade von 2022 zu 2023 stieg der Mindestlohn deutlich. Lag er Anfang 2022 noch bei 9,60 Euro je Stunde, stieg er am 1. Juli 2022 auf 10,45 Euro und am 1. Oktober – auch als Einlösung eines Wahlversprechens – sogar auf 12 Euro. Inzwischen wird ja schon über einen Mindestlohn von 15 Euro diskutiert.

Empfohlen auf LZ

So können Sie die Berichterstattung der Leipziger Zeitung unterstützen:

Keine Kommentare bisher