Die Meisten kennen den Mann, obwohl sie ihn gar nicht kennen. Sein Name ist eng mit dem Schlieffen-Plan verbunden. Dass Alfred Graf von Schlieffen weder etwas für den sogenannten Schlieffen-Plan noch für den blinden Marsch des deutschen Kaiserreichs in den Weltkrieg konnte, das erzählt dieses Buch. Sehr parteiisch. Aber man versteht bald, warum Pantenius seinen Helden mit allen Mitteln der Recherche verteidigt.

Man muss ein Stück weit umdenken. Denn der Erste Weltkrieg wird ja in der Regel aus Rückschau interpretiert. Die Nachkommen versuchen, diesen Ursündenfall des 20. Jahrhunderts zu begreifen, von dem natürlich nur sie wissen, was diesem Krieg alles an Tragödien folgte – vom Aufstieg der Nazis über das Hitlerreich und den 2. Weltkrieg bis zur Teilung Europas und dem Kalten Krieg. Ob das alles überwunden ist, daran kann man heute mehr denn je zweifeln, denn augenscheinlich sind europaweit wieder all die Kräfte am Werk, die mit aller Macht zurückwollen in die Zeit der bis an die Zähne bewaffneten und argwöhnischen Nationalstaaten, in denen überforderte Staatenlenker versuchen, den Spagat zwischen militärischem Säbelrasseln und überhitzter Diplomatie hinzukriegen.

Es gab ja in jüngster Zeit zwei Bücher, die dieses eigentlich psychologische Drama zu erfassen versuchten: „Die Schlafwandler“ von Christopher Clarke und – weit weniger stark wahrgenommen – „Der Sprung ins Dunkle“ von Dieter Hoffmann, 2010 im Leipziger Militzke Verlag erschienen. Beide gehen auf all die Verträge, Bündnisse und Beistandsabkommen ein, die im August 1914 jene Kettenreaktion auslösten, die den Kontinent binnen vier Wochen in den blutigsten Krieg der Weltgeschichte stürzten. Teil des blutigen Dramas war ja dann auch das, was die Historiker (wenn sie nicht wirklich in der Materie stecken) lax den „Schlieffen-Plan“ nennen, jenen scheinbaren Automatismus der Truppenaufstellung und des Einfalls über Belgien nach Frankreich, der dann in der Marne-Schlacht gipfelte.

Wikipedia umschreibt dieses (gewollte) Missverständnis so: „Der Schlieffen-Plan war ein strategisch-operativer Plan des Großen Generalstabs im Deutschen Kaiserreich, der auf eine Denkschrift zurückgeht. Er wurde nach ihrem Autor Alfred Graf von Schlieffen benannt und bildete – nach gründlicher Überarbeitung durch Helmuth Johannes Ludwig von Moltke – eine Grundlage der deutschen Operationen zu Beginn des Ersten Weltkrieges.“

Das ist just jener Moltke, der 1906 auf Geheiß Kaiser Wilhelms II. Nachfolger von Schlieffen als Chef des deutschen Generalstabs wurde und der im September 1914, als die Schlacht an der Marne sich zum Debakel zu entwickeln schien und Moltke den überstürzten Rückzug befohlen hatte, endlich von diesem Amt abberufen wurde, das er sich schon 1905, als der Kaiser ihn dafür vorsah, nicht zugetraut hatte. Dass noch ein paar andere Leute – wie der eifrig intrigierende General Ludendorff – dazu beitrugen, die Fehler der ersten Kriegsmonate zu vervielfachen und das Desaster auf über vier Jahre zu verlängern, ist nur teilweise eine andere Geschichte.

Denn die Typen, die 1914 für die Anzettelung des Weltkriegs und die katastrophale Truppenführung verantwortlich waren, kommen natürlich alle in Pantenius’ 1.000-seitigem Buch vor, mit dem er das Leben und die Karriere Alfred von Schlieffens akribisch aufgearbeitet hat. Dass im Untertitel die Befreiungskriege auftauchen, hat natürlich nichts mit dem Leben des 1833 in Berlin geborenen Alfred Graf von Schlieffen zu tun. Aber es hat viel mit seiner Ausbildung und Karriere im Generalstab zu tun, in dem er schon früh seine Zukunft sah, doch es sollte lange dauern und viele Umwege nehmen, bis Schlieffen 1884 tatsächlich dauerhaft in den Generalstab versetzt wurde und so noch die letzten Dienstjahre des Mannes miterlebte, den er zutiefst bewunderte: Helmuth Graf von Moltke, der Onkel des oben genannten Moltke, der später so ratlos scheiterte.

Der Generalstab, den er leitete, ist ein Kind der Befreiungskriege. Scharnhorst und Gneisenau waren die Geburtspaten dieser neuen Heeresführung, die eben auch der Tatsache Rechnung trug, dass der moderne Krieg kein feudaler Kabinettskrieg mehr war, dass die Logistik der immer größeren Massenheere immer komplizierter wurde und neue Waffen den Krieg in bisher ungeahntem Ausmaß veränderten. Wie schnell die Kriegsführung dabei an die Grenzen des Möglichen kam, das erlebten die Kriegsführenden schon 1866 bei Königgrätz und 1870/1871 in Frankreich. Beide Male war auch Schlieffen als junger Offizier mit dabei und erlebte selbst, wie schnell – trotz erster Eisenbahnverbindungen – die Verbindungslinien verstopften, Munition nicht reichte, Uniformen und Stiefel zerschlissen, ohne dass Ersatz organisierbar war, und – trotz aller Vorsorge – die bekannten Seuchen die Truppenteile schlimmer verwüsteten als der Feind.

Und dabei waren die Moltkeschen Kriege alles sehr kurze Kriege, die im Grunde auch deshalb schnell endeten, weil gerade den preußischen Truppen schnell die Malaise klar war, dass sie eine längere Kriegsführung oder gar eine dauerhafte Besetzung materiell gar nicht stemmen könnten.

Pantenius nimmt den Leser ganz bewusst mit in jede einzelne Lebensetappe Schlieffens, der in seiner Karriere immer wieder lange Zeiten der Stagnation hatte, als es mit seiner Laufbahn scheinbar nicht weiter ging. Erst mit der Beförderung zum Rittmeister 1866 konnte er endlich an Heirat und Familiengründung denken. Vorher hätte sein Einkommen nicht dazu gereicht. Und um zu heiraten, musste er sogar noch die Zustimmung des Kaisers einholen, der seine Zustimmung davon abhängig machte, ob seine Offiziere auch das genügende Einkommen hatten. Und das in einer Zeit, als das preußische Offizierskorps noch weitgehend von Söhnen aus adligen Familien dominiert war. Man lernt so Einiges in dieser akribischen Recherchearbeit, natürlich auch über das Moltkesche Denken, das zu Schlieffens Zeit eben auch die gültige Generalstabsschule war. Und gerade aus den Erfahrungen der zunehmend verlustreicheren Kriege des 19. Jahrhunderts (die nächsten Lehrbeispiele gab es ja mit dem Krimkrieg und dem amerikanischen Bürgerkrieg) erwuchs das Grundmotiv der Kriegsführung, wie es auch Schlieffen verinnerlicht hat: Wenn man schon einmal Krieg führen musste gegen einen ernst zu nehmenden Gegner wie Frankreich, dann musste das Ziel der Kriegsführung sein, dem Gegner schnellstmöglich einen vernichtenden Schlag zu versetzen und den Krieg damit schnellstmöglich auch wieder zu beenden. Heißt: Die Hauptmacht von dessen Truppen kriegsunfähig zu machen, die Kapitulation zu erzwingen und damit die Verhandlungen zum Kriegsende einzuleiten.

Diese Denkhaltung spiegelt sich dann ab 1891 in allen von ihm entwickelten Mobilisierungsplänen, die selbst wieder eine Wissenschaft sind, denn damit wurde nicht nur der Transport von hunderttausenden Soldaten an die richtige Einsatzstelle an der Front organisiert, sondern auch die Bereitstellung der nötigen Artillerie, von Verpflegung und Munitionsnachschub, sondern auch ein – auf die Eisenbahn gestützter – minutiöser Aufmarschplan. Wobei man so nebenbei lernt, wie gerade der massive Ausbau der Eisenbahnverbindungen im späten 19. Jahrhundert dazu führte, die Handlungszeiträume der Politik immer weiter zu verknappen. Lagen zu Moltkes Zeiten noch mehrere Wochen zwischen Mobilisierungsbefehl und Kriegsbeginn, waren es zu Schlieffens Zeit nur noch knapp 14 Tage. Was eigentlich bedeutete, dass die politischen Verantwortungsträger umlernen mussten, denn jetzt konnten sie den Nachbarländern nicht einfach mehr mit Krieg drohen und mal ein bisschen zur Abschreckung mobilisieren. Oder auch nur so tun, als wolle man ein bisschen drohen, wie es später Wilhelm II. immer wieder mit dramatischen Folgen tun würde.

Denn – auch das Aufgabenfeld hat ja Schlieffen persönlich kennengelernt – die Militärspionage wurde in allen europäischen Ländern immer weiter perfektioniert (manchmal bis zur latenten Panik, wie es in Frankreich in der Dreyfuß-Affäre sichtbar werden sollte – auch wenn dort ein ganz ähnlicher Dilettantismus am Werk war wie in der Adjutantenrunde Wilhelms II. – Das kann man zum Beispiel bei Robert Harris in „Intrige“ nachlesen). Die verfeindeten Staaten (waren es wirklich die Staaten, die da verfeindet waren?) waren also jederzeit aufs Genaueste darüber informiert, was der mögliche Gegner gerade machte. Was übrigens auch einer der Gründe dafür ist, warum man das Wettrüsten um die Jahrhundertwende immer mehr forcierte, was dann wieder dazu führte, dass sich die Mobilisierungszeiten noch weiter verkürzten.

Logische Folge: Die Generalstäbe brauchten ausgearbeitete Aufmarschpläne, die die Konstellationen der ersten Kriegstage möglichst genau vorwegnahmen und die Truppen möglichst schnell dahin brachen, wo sie den vernichtenden Schlag gegen die gegnerischen Truppen führen konnten.

Deswegen hatten auch die Franzosen so einen „Schlieffen-Plan“, in den auch die Engländer eingebunden waren. Gerade in den letzten Kapiteln seines Buches geht Pantenius darauf ein, wie sehr die europäischen Regierungen selbst gefangen waren in ihrer Panik vor den jeweils möglichen Kriegsgegnern. Auch die Engländer, die nicht wirklich große Anstrengungen unternahmen, die zunehmende Gefahr über dem Kontinent zu entschärfen. Dass die Deutschen selbst immer wieder als säbelrasselnder Kriegsstifter empfunden wurden, hat vor allem mit der unberechenbaren Politik Wilhelms II. zu tun, der es immer wieder mit Aktionen wie der Hunnenrede, der Marokkokrise oder dem Panthersprung nach Agadir schaffte, alles zu zerstören, was seine Außenminister gerade mühsam wieder besänftigt hatten.

Und so gibt es – wie es schon bei Moltke üblich war – von Schlieffen für jedes seiner Amtsjahre als Chef des Generalstabs einen modifizierten Mobilisierungsplan, der jeweils im Frühjahr gültig war. Und Schlieffen setzte sich jedes Jahr aufs Neue hin, änderte die Pläne, wenn sich die politischen Rahmenbedingungen änderten oder gleich ganze potenzielle Kriegspartner wegfielen, wie das erst mit Italien der Fall war, später mit Österreich-Ungarn. Dabei wird ziemlich deutlich, wie Schlieffen sein Amt als Generalstabschef betrachtete. Anders als sein Amtsvorgänger Alfred Graf von Waldersee hatte er keine politischen Ambitionen. Im Gegenteil, vieles in seinen Plänen und Denkschriften deutet darauf hin, dass er die Clausewitzsche Auffassung, dass Krieg (nur) die Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln ist (geäußert in Carl von Clausewitz „Über die Natur des Krieges“) verinnerlicht hatte: Die Politik durfte ihr Primat über Krieg und Frieden nie aus der Hand geben.

Übrigens auch nicht durch Bündnisverträge und Abkommen, die ein Land wie Deutschland auch dann in einen Krieg zwingen, wenn es – wie 1914 – eigentlich nur der Konflikt zweier anderer Mächte ist. (Man kommt ja so beim Lesen auf diverse Ideen. Und eine steckt in der Frage: Was hätte Schlieffen eigentlich von der Nato gehalten, einem Konstrukt, in dem immer wieder mit der großen Keule „Bündnisfall“ gewunken wird?) In der Frage steckt eigentlich alles, was sich dann 1914 zum Drama entwickeln sollte: Die Entstehung eines Zweifrontenkrieges, der zu Bismarcks Zeiten nie im Raum stand, weil Bismarck alles dafür tat, mit Russland ein stabiles Verhältnis zu finden. Etwas, was nach Bismarcks Entmachtung sofort kassiert wurde, was dann den verantwortlichen Generalstabschef Schlieffen dazu zwang, fortan zwingend mit einem Zweifrontenkrieg zu planen, darin ganz und gar Militär: Wenn ihm so eine Aufgabe gestellt wurde, wollte er sie auch mit bestem militärischen Wissen umsetzen. Dass er dabei zunehmend in Dissens zum wankelmütigen Kaiser geriet, wird gerade nach 1900 sichtbar. Von einem militärischen Engagement in Übersee (China, Deutsch-Südwest) hielt Schlieffen genauso wenig wie von Wilhelms gewaltigem Flottenrüstungsprogramm, das ja nur ein Ergebnis haben konnte: die Herausforderung der herrschenden Seemacht England.

Da man das Buch und Schlieffens Biografie mit den Augen des 21. Jahrhunderts lesen darf, merkt man, wie sehr die politischen Entscheider dieser Zeit zwischen 1890 und 1914 von Frames geprägt waren, von Denkweisen, die überall zu denselben unumkehrbaren Entwicklungen führten und das politische Klima vergifteten. Da durfte sich ein nüchterner, mit den Realitäten kalkulierender Mann wie Schlieffen durchaus auf einmal vom Wortführer der Sozialdemokraten, von August Bebel, gelobt sehen, der sehr wohl wahrnahm, welche Kluft sich auftat zwischen der nüchternen Arbeit des Generalstabs und den wild-romantischen Träumen des Kaisers von einem schneidigen Krieg. Die „Kaisermanöver“ mit ihren wilden Hurra-Attacken zu Pferde waren schon zu Bebels Zeit ein Running Gag – mit finsterem Hintergrund. Denn die Liebe zum mörderischen Frontalangriff hatte Wilhelm schon 1902 in einen schneidigen Armeebefehl verwandelt. Und Bebel brauchte nicht viel Phantasie, um sich auszumalen, was dabei herauskommt, wenn die schicken Reiter mit Gebrüll mitten ins moderne Maschinengewehrfeuer reiten.

Im Grunde lag schon 1902 die ganze Blaupause da für das, was dann 1914 zum Ausbruch kommen sollte. Und Schlieffen wusste 1905, dass der Nachfolger, den der Kaiser für ihn bestimmt hatte, von der ganzen moltkeschen Denkschule nichts gelernt hatte. Deswegen verfasste er zu seinem Dienstende dann noch jene Denkschrift, die er Moltke dem Jüngeren noch ans Herz legte, der dann an diesem „Schlieffen-Plan“ noch mehrmals herumdokterte, aber augenscheinlich nicht mal wusste, was der Plan eigentlich alles bezweckte. Dass Moltke d. J. dann schon im September 1914 völlig den Überblick verlor und in Panik verfiel, zeigt seine Überforderung in nuce.

Eine ganze militärische Denkschule versuchte dann nach 1918, alle Schuld am verlorenen Krieg just dem Schlieffen-Plan anzulasten. Erst dadurch kam die Denkschrift überhaupt zu Ruhm, auch wenn Schlieffen schon 1913 gestorben war und nicht mehr miterlebte, was seine Nachfolger aus seinem Vermächtnis gemacht haben.

Natürlich fällt auf, wie sehr sich Pantenius mit seinem Helden identifiziert. Das ist aber wohl zwangsläufig, wenn man sich ein Leben lang mit preußischer Militärgeschichte und insbesondere dem preußisch-deutschen Generalstab beschäftigt. Dann werden auch die eigentlichen Lebenskonstellationen und -konflikte sichtbar. Würde man diesen Teil der deutschen Vorkriegs-Geschichte etwa aus sozialdemokratischer Sicht schreiben, käme ein völlig anderes Buch dabei heraus. Dasselbe wäre passiert, hätte Fontane, der große Bewunderer des alten Preußen, seine Sicht auf diese Dinge aufgeschrieben – zu den großen Kriegen Moltkes hat er das ja getan.

Aber für Schlieffen verlief die Konfliktlinie eindeutig zwischen der strengen Generalstabsarbeit ganz im Moltkeschen Sinn auf der der einen Seite und der zunehmend unberechenbarer werdenden Adjutanten-Politik des Kaisers, die sich gerade im Jahr 1914 dann so katastrophal verselbständigen sollte.

Natürlich wird diese Arbeit mit der fundierten Quellenarbeit und der peniblen Analyse auch der politischen Rahmenbedingungen zum maßstabsetzenden Schlieffen-Buch. Nicht nur für Freunde der Graf Schlieffen Gesellschaft, deren Vorsitzender Wilhelm Pantenius ist, sondern auch für alle, die sich für dieses oft sehr oberflächlich behandelte Stück Zeitgeschichte im Vorfeld des Ersten Weltkrieges interessieren. Und auch für das Denken dieser Zeit, das uns heute berechtigterweise brandgefährlich erscheint. Aber den Frieden bewahren nun einmal nicht die Generalstäbe, sondern die Politiker. Da müssen sie ihre Fähigkeiten beweisen. Aber wie man weiß, waren auch zu Schlieffens Zeit die echten Friedenspolitiker schon rar.

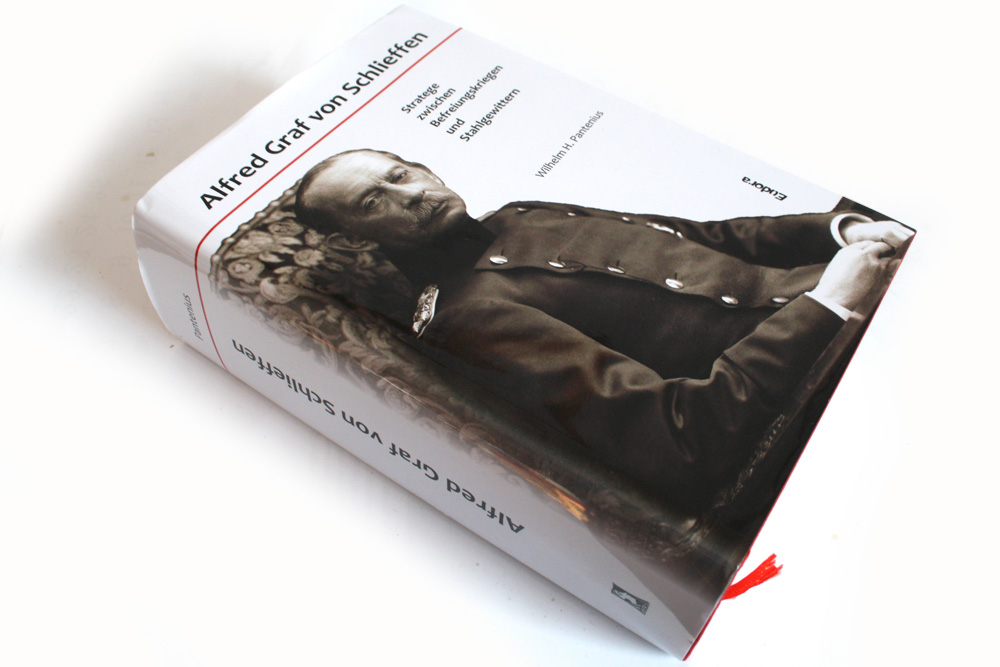

Wilhelm Hartmut Pantenius Alfred Graf von Schlieffen, Eudora Verlag, Leipzig 2016, 49 Euro.

In eigener Sache

Jetzt bis 9. Juni (23:59 Uhr) für 49,50 Euro im Jahr die L-IZ.de & die LEIPZIGER ZEITUNG zusammen abonnieren, Prämien, wie zB. T-Shirts von den „Hooligans Gegen Satzbau“, Schwarwels neues Karikaturenbuch & den Film „Leipzig von oben“ oder den Krimi „Trauma“ aus dem fhl Verlag abstauben. Einige Argumente, um Unterstützer von lokalem Journalismus zu werden, gibt es hier.

So können Sie die Berichterstattung der Leipziger Zeitung unterstützen:

Keine Kommentare bisher