Oh ja, über Medien haben wir auch ein bisschen nachgedacht in diesem Jahr. Wir bekommen ja immer wieder solche seltsame Rückmeldungen wie: Warum seid ihr so kritisch? Oder gleich einen abgewandelten Spruch um die Ohren gehauen, der gern Hajo Friedrichs zugeschrieben wird: „Journalismus darf sich mit keiner Sache gemein machen, auch nicht mit einer guten.“ Das ist dann schon keine Nachtigall, die man trampeln hört. Eher ein großer grauer Dinosaurier.

In der etwas längeren Variante geht der Spruch so: „Einen guten Journalisten erkennt man daran, dass er sich nicht gemein macht mit einer Sache, auch nicht mit einer guten Sache; dass er überall dabei ist, aber nirgendwo dazugehört.“

In Talkshows feiert das verkürzte Sprüchlein derzeit auch Furore, gern verwendet von Leuten, mit denen man sich auch im privaten Leben nicht gemein machen möchte, die aber ausgerechnet für sich eine besondere „Ausgewogenheit“ der Berichterstattung einfordern – also ohne Kritik. Denn das wird dann meist intendiert, wenn man die „Mainstream“-Presse in einen Sack steckt und ihr eine Art gemeinsame Parteilichkeit unterstellt.

Aber was hat der als Moderator der „Tagesthemen“ berühmt gewordene Hanns Joachim Friedrichs eigentlich wirklich gesagt?

Wikipedia zitiert es aus einem Interview, das der schwer kranke Journalist noch kurz vor seinem Tod dem „Spiegel“ gab: „Das hab’ ich in meinen fünf Jahren bei der BBC in London gelernt: Distanz halten, sich nicht gemein machen mit einer Sache, auch nicht mit einer guten, nicht in öffentliche Betroffenheit versinken, im Umgang mit Katastrophen cool bleiben, ohne kalt zu sein. Nur so schaffst du es, dass die Zuschauer dir vertrauen, dich zu einem Familienmitglied machen, dich jeden Abend einschalten und dir zuhören.“

Man muss schon das „Spiegel“-Interview selbst aufrufen, um zu sehen, dass auch schon Wikipedia verkürzt hat. Denn Friedrichs spricht gar nicht vom Journalismus an sich. Gefragt wurde er nämlich danach, wie er es als Nachrichtenmoderator eigentlich ausgehalten hat, ständig den Tod zu präsentieren.

Darauf Friedrichs dann wirklich ausführlich: „Nee, das hat mich nie gestört. Solche Skrupel sind mir fremd. Also, wer das nicht will, wer die Seele der Welt nicht zeigen will, in welcher Form auch immer, der wird als Journalist zeitlebens seine Schwierigkeiten haben. Aber ich hab’ es gemacht, und ich hab’ es fast ohne Bewegung gemacht, weil du das anders nämlich gar nicht machen kannst. Das hab’ ich in meinen fünf Jahren bei der BBC in London gelernt: Distanz halten, sich nicht gemein machen mit einer Sache, auch nicht mit einer guten, nicht in öffentliche Betroffenheit versinken, im Umgang mit Katastrophen cool bleiben, ohne kalt zu sein. Nur so schaffst du es, dass die Zuschauer dir vertrauen, dich zu einem Familienmitglied machen, dich jeden Abend einschalten und dir zuhören.“

Sie merken: Hier haben eine Menge Leute so lange gekürzt, bis aus dem Zitat eine völlig andere Aussage wurde.

Tatsächlich sprach Friedrichs von etwas ganz Wesentlichem: Dass Journalisten die Fähigkeit brauchen, auch über schmerzliche Ereignisse mit Distanz und Professionalität zu berichten. Wenn sie ihre eigenen Gefühle in die Berichterstattung mengen, verlieren sie auch ihre Glaubwürdigkeit. Und vor allem die Fähigkeit zur Arbeit. Denn gerade dann, wenn Emotionen scheinbar dominieren, müssen Journalisten ihre Arbeit trotzdem machen – registrieren, dokumentieren, zeigen, was passiert, recherchieren und Zusammenhänge erklären. Denn das „Gemeinmachen“, wie es Friedrichs hier anspricht, macht den Berichterstatter handlungsunfähig. Er belastet die Leser, Zuschauer, Zuhörer mit seinen Emotionen – informiert aber nicht mehr.

Es wäre schon spannend gewesen, was Friedrichs zur jüngsten Berichterstattung im Zusammenhang mit dem Attentat in Berlin gesagt hätte. Wenn er es noch erlebt hätte. Denn die Bedingungen haben sich verschärft: Journalisten konkurrieren nicht mehr nur mit Kollegen anderer Medien um die ersten Bilder, Zahlen und Analysen. Sie haben mit dem Aufkommen der „social media“ auch eine riesige Welle von völlig ungefilterten Interpretationen und Emotionen – nicht mal mehr neben oder hinter sich, sondern vor sich. Die Emotionen jagen durchs Netz, noch bevor die ersten verlässlichen Nachrichten online oder auf Sendung sind.

Mal zu schweigen davon, dass sich auch eine Menge Medien tummeln, die mit der distanzierten Moderation eines Hajo Friedrichs nichts mehr am Hut haben, sondern selber versuchen, nach möglichst vielen Lesern, Zuschauern und Zuhörern zu fischen, indem sie die Emotionen anheizen …

… und damit die Wahrnehmungskanäle unserer Gesellschaft verstopfen. Nicht bloß bei solchen hochemotionalen Ereignissen wie dem Anschlag auf den Weihnachtsmarkt Breitscheidplatz. Erst wenn man das ganze Friedrichs-Zitat liest, merkt man, wie weit entfernt wir von dieser professionellen Distanz heute sind – auch auf den Kanälen des öffentlich-rechtlichen Rundfunks.

Und längst sieht man große Medien auch bei Themen, die eigentlich gerade professionelle Differenziertheit erfordern, die Emotionskarte ziehen und sich selbst zu Richtern und Parteigängern aufwerfen.

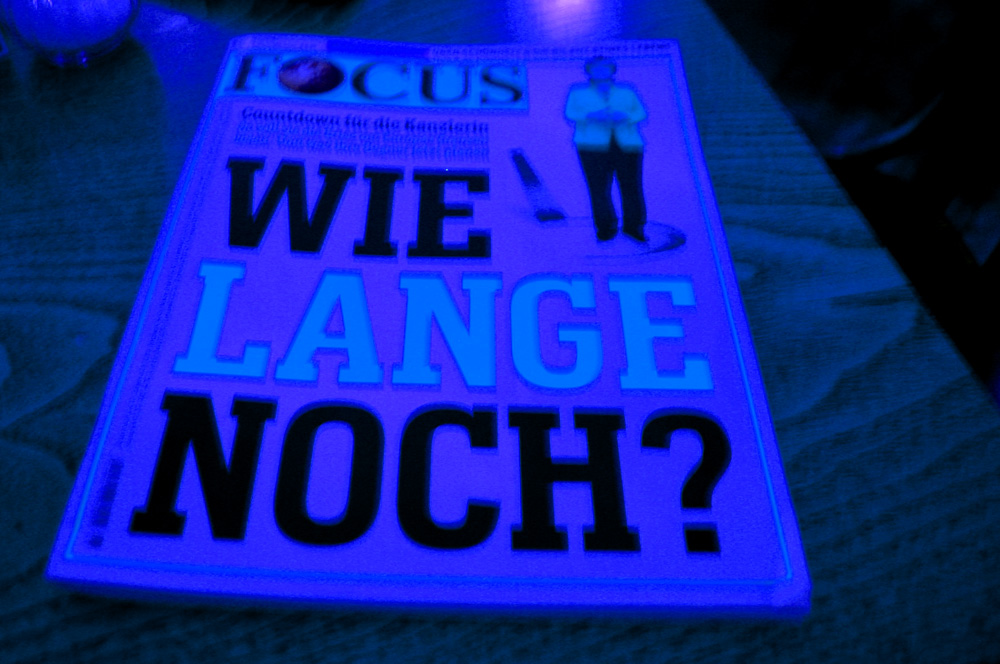

Deswegen ein kleiner Schnappschuss aus dem Februar, als es der „Focus“ war, der mit voller Titelseite zum Halali auf die Bundeskanzlerin blies, weil ihr Kurs in der Flüchtlingspolitik der Chefetage des „Focus“ nicht passte. Ähnliche Titel kennt man mittlerweile auch von „Spiegel“ und anderen Medien, die damit die Emotionalität eines Teils der Gesellschaft auf ihre Berichterstattung übertragen. Wie zuletzt in dem Beitrag „Angela Merkel. Das Schicksalsjahr“, wo man gleich einmal bedeutsam raunte: „Angela Merkel steht 2017 vor ihrer schwersten Bewährungsprobe. Nach dem Anschlag von Berlin dürfte der Wahlkampf noch härter, noch polarisierender werden. Im Zentrum: die Kanzlerin.“

Das wird dann im Text schon zur Kaffeesatzleserei. Etwa wenn Philipp Wittrock schreibt: „Angela Merkel wird im Zentrum dieser Auseinandersetzung stehen. Der Vertrauensvorschuss, der bei den letzten Wahlen zum Sieg gereicht hat, ist aufgebraucht, bei ihrer vierten Kandidatur scheiden sich an ihr die Geister.“

Der Satz ist mehrfach fragwürdig – beginnend bei der Unterstellung, Angela Merkel habe 2013 aufgrund eines Vertrauensvorschusses die Wahl gewonnen und nicht aufgrund der Tatsache, dass ihre Politik einen großen Teil der Wählerschaft überzeugt hat. So wird Politik emotionalisiert und zum Königsdrama stilisiert.

Und das Magazin vermengt dann gleich noch die Kaffeesatzleserei mit eigenem Interesse. Oder wo kommt das her, wenn Wittrock schreibt: „Der ‚humanitäre Imperativ‘ war gestern, 2017 wird Merkel nicht mehr die Flüchtlingskanzlerin sein, sondern die Sicherheitskanzlerin. Sie muss den ‚starken Staat‘ verkörpern, den sie jetzt beschworen hat, allein schon, um sich die Unterstützung der eigenen Reihen zu sichern.“

Will der „Spiegel“, dass der „humanitäre Imperativ“ abgehakt wird und die Kanzlerin zur „Sicherheitskanzlerin“ mutiert und damit so wird, wie die ganze Garde der stockkonservativen Hardliner im Land? Oder hat sie das dem „Spiegel“ so schon mal unter der Hand verraten, schon mal vorsorglich, damit nach der Wahl niemand überrascht ist? Letzteres glaube ich nicht.

Beim Ersten bin ich mir nicht so sicher. Nicht nur beim „Focus“ leben solche Gelüste am Spiel mit der Macht.

Es gibt verschiedene Wege, die notwendige journalistische Distanz zum Berichteten einzubüßen. Und damit letztlich auch den nötigen Abstand in der Einschätzung zu verlieren. Denn darum geht es ja auch bei Friedrichs. Es steckt nicht nur die Interpretation von „mit jemandem verkehren“ drin oder „sich auf eine Stufe stellen“ oder „gemeinsame Sache machen“. Es steckt vor allem der Verlust von Unabhängigkeit darin. Man wird als Medium Teil einer Kampagne – noch gemeiner kann man sich ja mit einer Sache nicht machen. Und man berichtet nicht mehr unbeeinflusst über eben diese Sache. Was den Berichterstatter wie in Watte hüllt. Er sieht nicht mehr, wenn Dinge, Personen und Sachen sich verändern, weil er selbst mit verändert wird (oder selbst verändert).

Aber wo holt sich dann ein Journalist seine Maßstäbe für das, was er berichtet? Tut er das einfach so? Ganz bestimmt nicht. Denn um verständlich zu sein, muss er ja einordnen und auch dem Leser/Zuschauer zeigen können, wo oben und unten ist. Ein Medium braucht tatsächlich nachvollziehbare Wertmaßstäbe. Aber die darf man mit „Sache“ nicht verwechseln. Sie müssen auch für kritische Leser nachvollziehbar sein und wahrnehmbar.

Haben wir welche? Natürlich.

Da denken wir morgen weiter nach.

In eigener Sache: Für freien Journalismus aus und in Leipzig suchen wir Freikäufer

https://www.l-iz.de/bildung/medien/2016/11/in-eigener-sache-wir-knacken-gemeinsam-die-250-kaufen-den-melder-frei-154108

So können Sie die Berichterstattung der Leipziger Zeitung unterstützen:

Keine Kommentare bisher