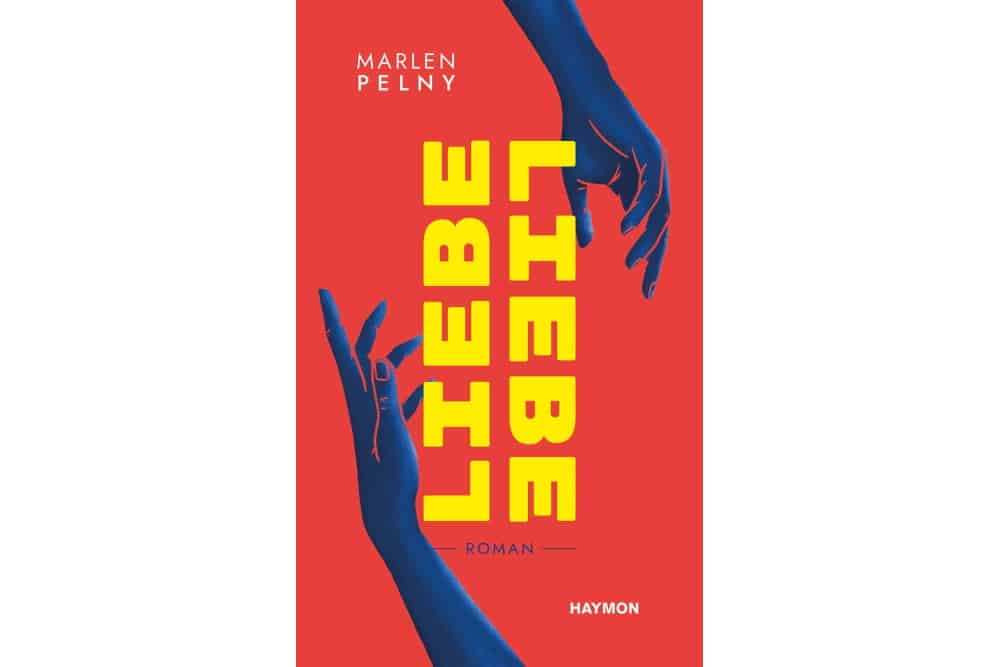

Die Leipziger/-innen kennen sie noch vom Literaturprojekt „Augenpost“: Gemeinsam mit Ulrike Almut Sandig klebte Marlen Pelny Gedichte an Laternenmasten in Leipzig. Inzwischen hat sie Gedichtbände veröffentlicht und am Literaturinstitut studiert. Und mit „Liebe/Liebe“ legt sie nun einen Roman vor, der auf ergreifende Weise erzählt, was Liebe ist. Und was nicht.

Der Verlag gibt freilich auch eine Triggerwarung mit. Denn das ist nun mal kein oberflächlicher Heile-Welt-Roman. Er geht an die Substanz, erzählt davon, wie eine Kindheit zum Trauma werden kann, wenn man die falschen Eltern hat, so wie Sascha, die anfangs scheinbar nur von einer tristen Kindheit im Hochhaus erzählt, ihrer schweigenden Mutter, die immerzu nur am Fenster steht und hinausschaut, den Fahrten zu ihrem Vater und dem Wunsch, ihre Tante möge ihre Mutter sein.Dass da noch ganz andere Dinge geschahen, über die sie vor ihrem 18. Geburtstag nicht wird reden können, erfährt man erst später, nach jenem Tag, an dem sie von den schweigenden Eltern zu ihrem Großvater gebracht wird.

Den hatte sie zwar zuvor in schlechter Erinnerung. Doch inzwischen ist die Großmutter gestorben und der Opa hat sich verändert, ist wie ein anderer Mensch geworden, der sich auf einmal verständnisvoll um die Enkelin bemüht und ihr zeigt, dass es auch völlig anders geht. Dass man auch über die Dinge reden kann, die einen traurig machen.

Und dass man auch Kinder nicht einengen muss. Wobei es Marlen Pelny gelingt, ihre Leser/-innen lange im Ungewissen zu lassen, wie alt ihre Ich-Erzählerin eigentlich ist und welche Geschichte eigentlich hinter ihr liegt, als sie völlig ausflippt in dem Moment, in dem sie merkt, dass sie bei ihrem Großvater einfach abgeliefert wurde wie ein Gepäckstück.

Man ahnt, was da geschehen sein könnte. Aber mit ihrem Großvater erlebt sie auf einmal, dass es auch eine andere Art Kindheit und Jugend gibt, in der zwei sich vorher so fremde Menschen miteinander lernen, wirklich etwas draus zu machen, das sich wie ein richtiges Leben anfühlt. Nicht zu vergessen Charlie, Saschas neue Freundin, die ihr zeigt, dass es auch echte Freundschaft und Liebe gibt, auch wenn Charlie – so findet man sich ja oft im Leben – ihre eigenen Verletzungen hat, über die sie nicht spricht.

Und wären da nicht die fürchterlichen Päckchen, die ihr der Vater schickt, hätte Sascha wohl bald vergessen, dass sie eigentlich auch Eltern hat. Gerade mit ihrem Großvater, der regelrecht auftaut, lernt sie, dass nicht alles, was man Familie nennt, auch Familie ist. Und auch wenn Bücher wie diese selten scheinen auf dem Buchmarkt, eher versteckt meist in Rubriken, in denen alle Probleme unserer Zeit sich ballen, weiß man eigentlich, dass vieles von dem, was Marlen Pelny aus der Perspektive ihrer scheinbar alles nur beobachtenden Erzählerin zeigt, für viele Kinder und Jugendliche Alltag ist.

Es muss nicht einmal so übergriffig werden, wie es Sascha so nach und nach in den Erlebnissen mit ihrem Vater gewahr wird. Es beginnt schon mit der Unfähigkeit zu Vertrauen, Verständnis und Nähe, das Kindheit zu einer Hölle machen kann, einem unfassbaren Reich der falschen Normen, Botschaften und Einschätzungen.

Eigentlich geht man wahrscheinlich gar nicht so fehl in der Annahme, viele der toxischen Verhaltensweisen, die unsere Gesellschaft prägen, genau hier zu verorten: in frühen Kindheitserfahrungen, in denen falsche Muster, Ansprüche und Erwartungshaltungen vermittelt wurden, Eltern unfähig waren zu einem selbstbestimmten Leben und ihre Unzufriedenheit mit dem Leben an die Kinder weitergaben. Und sich dann später dumm stellen, wenn ihnen die Fragen gestellt werden nach den tiefsitzenden Verunsicherungen und Verletzungen. Dann wollen sie meist nichts davon gewusst haben.

Und bevor jetzt wieder alle Gedanken zu den Plattenbausiedlungen am Stadtrand wandern: Nein, das geschieht auch in Eigenheimsiedlungen und bürgerlichen Haushalten. Wir sind keine wirklich liebevolle Gesellschaft. Und Marlen Pelny erzählt sehr einfühlsam und trotzdem mitreißend und erschütternd, woher das kommt. Auch wenn man es als Kind nicht verstehen kann. Und als Jugendliche wohl auch nur, wenn man das Glück hat wie ihre Heldin, auf zwei Menschen zu treffen, die einfach bedingungslos offen sind für das Mädchen.

Mit ihrem Großvater lernt sie auch, dass das Leben viel verrückter und fröhlicher sein kann. Und dass es auf Fragen auch Antworten gibt, dass nichts wirklich schweigend vorausgesetzt werden muss. Das machen wirklich nur Menschen, die derart ihre kleine Macht ausüben, ihr bisschen Selbstsicherheit abstützen, bevor ihr ganzes ratloses Leben auseinanderzufallen droht.

So wie bei Saschas Mutter, die am Ende im Sterben liegt. Eine völlig fremd gewordene Frau, bei der das Kind nie Geborgenheit gefunden hat. Nur Talmi, ein Leben in falschen Kulissen, dem selbst die Frau vom Jugendamt misstraut. Aber wenn die Menschen nicht reden – und die Kinder können es meistens nicht –, werden die eigentlich unaushaltbaren Zustände nicht beendet. Das passiert wirklich erst, als Sascha – ohne sie zu fragen – zu ihrem Großvater gebracht wird.

Jetzt erst wird sie sich ihrer selbst gewahr, wird greifbar als ein aufs Leben neugieriges Mädchen in der Pubertät, das nicht nur mit Charlie eine Freundin fürs Leben findet, sondern mit Rosa auch einen Hund, mit dem sie die ganze Wut auf ihren Vater teilen kann. Und als Rosa zu einem richtig großen Hund heranwächst, ahnt man schon, dass sich da etwas zusammenbraut, von dem man nicht recht weiß, ob es selbst Sascha schon ahnen darf, oder ob das Drama am Ende seinen Lauf nimmt, ohne dass sie Einfluss darauf hat.

Denn natürlich erlebt man eine solche Kindheit nicht ohne Folgen. Irgendwann will das alles heraus, kann man sich gar nicht mehr wehren gegen die Gefühle, die mit voller Wucht aus einem herausbrechen.

Was sie auch in dem Moment tun, als Sascha ihrem Vater erstmals wieder gegenübersteht. Auch wenn jetzt Rosa reagiert – wie das gnadenlose Schicksal. Sodass am Ende nur noch die Frage nach der Mutter bleibt, die an Krebs erkrankt im Hospiz liegt. Und die Frage steht durchaus: Ist sie wenigstens jetzt zum Gespräch bereit, zu Bedauern, Gefühlen? Irgendetwas, was zeigt, dass sie das Kind am Bett überhaupt jemals wahrgenommen und akzeptiert hat?

Und wer denkt, das sei nun alles in der üblichen deutschen Weitschweifigkeit und Rührseligkeit erzählt, der irrt.

Marlen Pelny erzählt das alles in einem fast abgeklärten, knappen und aufmerksamen Stil. Weil das Leben und das, was uns verletzt, endlich mal der Aufmerksamkeit und des genauen Studiums wert sein muss. Was passiert da wirklich mit uns, wenn wir nicht fühlen dürfen? Wenn Kindheit wie in einer Schachtel verschlossen ist und es für das Übergriffige, was Kindern angetan wird, keine Worte gibt, weil ein Schweigeverbot drübergelegt ist?

Natürlich werden Kinder dann auf gewisse Weise gefühllos und bitter und fehlt die Erfahrung damit, sich anderen zu öffnen und Vertrauen herzustellen. Dazu muss man nämlich kommunizieren. Nein, diese Mutter hört auch am Schluss nicht zu: „Vielleicht würde sie gar nicht verstehen, aber alles, was ich jetzt sagen würde, wäre dann aus mir heraus.“

Das schaffen nicht alle. Unsere Welt ist voller Menschen, die nie im Leben wirklich ihre Gefühle zeigen und auch nie erzählen würden, wie sie so verschlossen und verkapselt geworden sind. Und am schlimmsten ist es, wenn sie das Ungesagte weitergeben an ihre eigenen Kinder. So pflanzt sich das fort.

Aber „Liebe/Liebe“ ist ein Roman, der eben auch davon erzählt, dass es Wege hinaus gibt. Aber dazu braucht man Mitgeschöpfe, die sich öffnen, die ihre eigene Fehlbarkeit und Verletzlichkeit zugeben und aufhören, die „coolen“ Macher zu spielen oder ihre Macht zu demonstrieren. Wer wirklich in Liebe lebt, braucht all diese feigen Machtspielchen nicht. (Und man darf durchaus darüber nachdenken, warum unsere Welt so kaputt ist.)

Der schafft es wie Saschas Großvater, wieder Verlässlichkeit und Einfühlungsvermögen aufzubauen und die eigene Lebendigkeit wiederzuentdecken, auch wenn man staunt, dass er ausgerechnet bei den Liedern von Peggy Lee so richtig auftaut und aufdreht. Aber auch unsere Glücksgefühle hängen an ganz frühen Erinnerungen und Liedern. Da suche jeder selbst, welche das sind.

Am Ende wird klar, dass Liebe nicht nur ein Beschenktwerden ist, sondern vor allem vom Geben lebt. In diesem Fall ist es Charlie, die sonst so starke Charlie, die Hilfe braucht. Und bekommt. Heil machen kann man das Leben nicht. Das sind falsche Film-Träume. Aber man kann die Bremsen lösen und lernen, sich selbst (wieder) spüren zu dürfen, die ganze Intensität des Da-Seins. Dass man aus der Schutzrolle heraustreten kann, zurück ins eigene Leben. Denn dahinein hatte sich ja auch Sascha zurückgezogen: „Ich entdeckte die Möglichkeit, das alles wie einen Film zu betrachten, in dem ich selbst die Hauptrolle spielte.“

Wie viele Menschen leben eigentlich so, immerfort darum besorgt, ja nicht aus der Rolle zu fallen? Wirkliches Leben ist das nicht. Das lernt auch Sascha nach und nach. Auch wenn sie in weiten Teilen der Geschichte wie die Beobachterin ihrer eigenen Erlebnisse wirkt – streng, nüchtern, aufmerksam auf jedes Detail. Sie sieht alles und erfasst es mit einer Überdeutlichkeit, die man eigentlich nur hat, wenn man immer hochgradig alarmiert ist. Kein Wunder, dass das am Ende regelrecht explodiert und herauswill. Ausgekotzt ins Treppenhaus.

Und eben weil gerade junge Frauen viel zu oft so eine Kindheit erlebt haben, ist die Triggerwarnung wichtig. Sie macht aufmerksam darauf, dass es hier schlicht keinen romantischen Mädchenroman gibt, sondern etwas, was zutiefst aufwühlen kann und muss. Und was auch befreiend wirkt, wenn man merkt, dass genau das der Weg zurück zu den eigenen Gefühlen ist. Auch zur Wut, die nur zu berechtigt ist. Denn eine gestohlene Kindheit ist ein Verbrechen. Das muss einfach auch mal erzählt werden. Mit Wucht. Mit Besonnenheit. Und mit Liebe.

Marlen Pelny Liebe/Liebe, Haymon Verlag, Innsbruck und Wien 2021, 19,90 Euro.

Hinweis der Redaktion in eigener Sache

Seit der „Coronakrise“ haben wir unser Archiv für alle Leser geöffnet. Es gibt also seither auch für Nichtabonnenten alle Artikel der letzten Jahre auf L-IZ.de zu entdecken. Über die tagesaktuellen Berichte hinaus ganz ohne Paywall.

Unterstützen Sie lokalen/regionalen Journalismus und so unsere tägliche Arbeit vor Ort in Leipzig. Mit dem Abschluss eines Freikäufer-Abonnements (zur Abonnentenseite) sichern Sie den täglichen, frei verfügbaren Zugang zu wichtigen Informationen in Leipzig und unsere Arbeit für Sie.

Vielen Dank dafür.

Empfohlen auf LZ

So können Sie die Berichterstattung der Leipziger Zeitung unterstützen:

Es gibt 2 Kommentare

Nun, Alexandra und Charlotte, damit spricht man wohl eher Kinder an, wenn man sie maßregeln will.

Sascha und Charlie klingt einfach liebevoller in der Ansprache.

Was dann wohl vielleicht auch mit der Geschichte der beiden zu tun hat.

Distanz und Selbstfindung, um einen eigenen Weg zu wählen, im Vertrauen auf sich selbst auch mit anderen Menschen vertrauensvoll umgehen zu können.

Und Rosa ist bestimmt ein Rüde.

Diese beknackte Namensgebung lenkt beim Lesen der Rezension und vermutlich auch des Buchs selbst total ab.