Kirchenbauwerke gehören in Mitteldeutschland zu fast jedem Ort. Im Alltag sind sie bekannt als Wahrzeichen, Ortsmittelpunkt oder Orientierungsmarke, sie haben architektonisch, kunsthistorisch und regionalgeschichtlich vielfältige Bedeutung.

Doch die Zukunft vieler Kirchen ist bedroht: Dutzende von ihnen haben ihre Funktion verloren, einige sind bereits spurlos aus dem Ortsbild verschwunden. Zeit zur Erinnerung an verschwundene Kirchen – und was mit ihnen unwiderruflich verloren gegangen ist.

Die St.-Pauli-Kirche in Chemnitz hat eine ereignisreiche Vorgeschichte: Am 14. April 1485 stimmte Papst Innocenz VII. der Stiftung eines Franziskanerklosters in Chemnitz zu. Weniger als fünf Monate später, am 9. September 1485, zogen 16 Brüder vom Barfüßerorden feierlich in ihr Haus in Chemnitz ein, das bereits 1481 errichtet worden war.

Neben den Räumlichkeiten der Mönche gab es eine Hallenkirche mit Chor, einen Wirtschaftshof, etwas Gartenland und einen kleinen Friedhof auf dem Gelände. Die Mönche gewannen mit Eifer und Bescheidenheit Respekt und Sympathie in der Bürgerschaft, viele Wohlhabende und Innungen traten der Laienbruderschaft bei.

Bei der zweiten Visitation zur Reformation gab es am 12. April 1540 zwischen den Visitatoren und den Franziskanermönchen heftige Auseinandersetzungen: Der katholische Abt Thilo Werner und seine Leute verweigerten sich Luthers neuer Glaubenslehre, und so verließen die Mönche ihr Kloster in Chemnitz und zogen in das Kloster in Halle an der Saale. Während des Dreißigjährigen Krieges wurden die Gebäude auf dem Klostergelände zerstört.

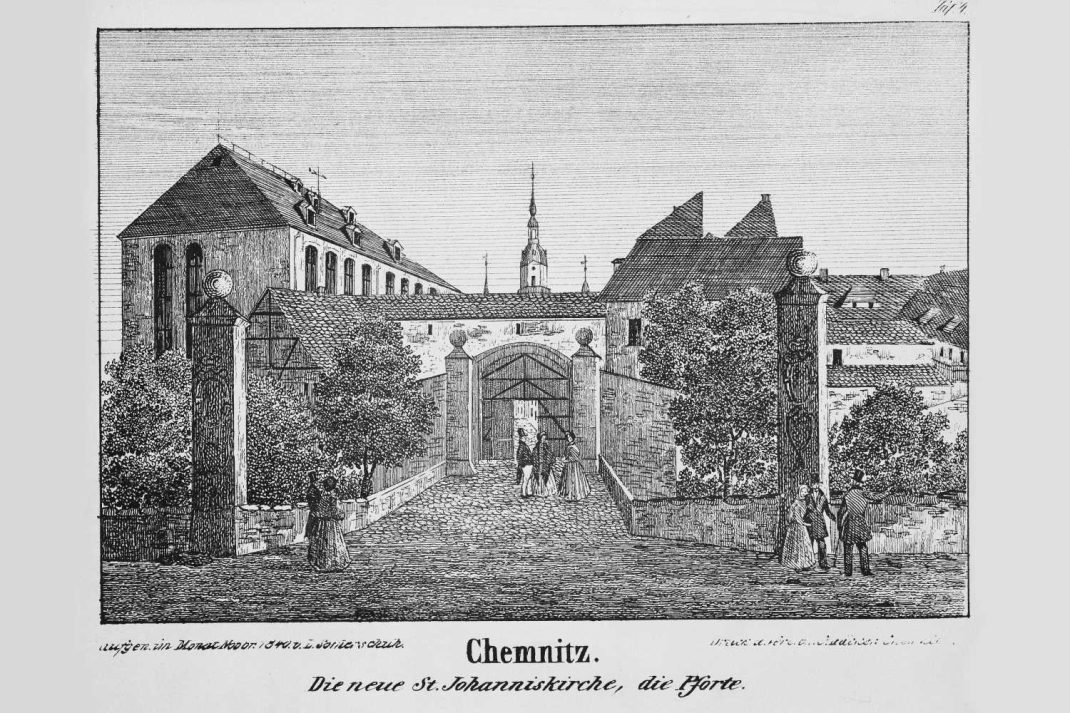

Zwischen 1750 und 1756 entstand dort die „Neue Johanniskirche“ – zur Entlastung der Kirche am Johannisfriedhof an der Zschopauer Straße.

Am 25. August 1750 war Grundsteinlegung, am 31. Oktober 1756 Kirchweihe.

Baumeister waren der Architekt Johann Gottlieb Ohndorff aus Freiberg sowie J. M. Mende und Ch. Hösel, beide aus Chemnitz.

Das schmucklose Gebäude mit den hohen Fenstern – ein rechteckiger barocker Neubau mit neun Jochen – hatte keinen Kirchturm. Die Baumeister nutzten als dessen Westwand kurzerhand das mittelalterliche Mauerwerk der Stadtbefestigung.

Das Kirchenschiff war ein heller Saal mit doppelgeschossigen Emporen und bot 1.600 Menschen Platz. Zu den Besonderheiten zählten die Skulpturarbeiten des Altars und die Silbermann-Orgel. Von 1813 bis 1815 wurde sie als Lazarett genutzt.

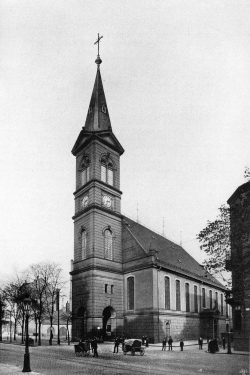

1875 teilte sich die Vorstadt-Kirchgemeinde aufgrund stark gestiegener Mitgliedszahlen: Das Gotteshaus am Getreidemarkt war nun Pfarrkirche für das Kaßberg-Viertel und erhielt den Namen des Apostels Paulus.

Sie wurde umfassend renoviert und 1887 der 61 Meter hohe, im Stil des Neorenaissance gestaltete Kirchturm mit Glockenstuhl errichtet. Auch ersetzte eine Jehmlich-Orgel die Silbermann-Orgel, es gab mehr als 1.800 Sitzplätze. 1890 wurden farbige Kirchenfenster angeschafft, 1892 ein Deckengemälde erschaffen sowie die Kirche innen und außen neu gestrichen.

1905 entstand nach dem Entwurf von Stadtbaurat Möbius eine neobarocke Brauthalle, die dort aufgestellte Paulus-Statue schuf Bildhauer König. Ab 1930 gab es Umbauarbeiten. Über das Leben an und um diese Kirche ist nichts Herausragendes überliefert.

Kurz vor Ende des Zweiten Weltkriegs, am 5. März 1945, brannte die Kirche – ausgelöst von Bomben-Treffern – aus.

Die Paulikirche Chemnitz war mehr als 188 Jahre Stätte festlicher Begegnung für Generationen sonntags zum Gottesdienst sowie zu Ostern, Pfingsten und Weihnachten. Sie war vertrauter, heimatlicher Ort für Taufe und Konfirmation, für Trauung und Heimgang Hunderter Bürger von Chemnitz. Sie war der vereinende Raum sowohl für Freude, Zuversicht und Hoffnung als auch für Kummer, Trauer und Leid.

Für die Kirchgemeinde war nach Kriegsende der Wiederaufbau ihres Gotteshauses das große Ziel: Die Ruine wurde gesichert und enttrümmert, der Turm wieder hergestellt. Die Umfassungsmauern wurden instandgesetzt und für den Aufbau eines neuen Dachstuhls vorbereitet.

1951 brachte die Kirchengemeinde 60.000 Mark auf, renovierte den Kirchturm und ließ einen Dachstuhl mit Schieferdach bauen. 1957 wurde der Wiederaufbau beschlossen und vorbereitet, im Innenraum sollte ein kirchliches Veranstaltungszentrum entstehen.

Jedoch gab es zeitgleich sozialistische Architektur-Pläne zur Neugestaltung des Stadtzentrums in Karl-Marx-Stadt (so der visionär-kommunistische Name ab 1953 für Chemnitz) – ohne die aus SED-Sicht störende Paulikirche.

Und die Machthaber setzten ihren Willen durch: Am 27. Februar 1961 informierte das Stadtbauamt Karl-Marx-Stadt die Kirchgemeinde, die Stadt habe entschieden, dass das Kirchen-Grundstück „für den Bau von achtgeschossigen Wohnblöcken in Anspruch genommen werden“ solle.

Gegen das sogenannte „Aufbaugesetz“ war im selbst so definierten „Arbeiter-und-Bauern-Staat“ kein juristischer Widerspruch zulässig. Der Vollständigkeit halber wurde zugleich die Grundstücks-Enteignung vorgenommen – rückwirkend zum 1. Januar 1961.

Am 15. März 1961 wurde die St.-Pauli-Kirche gesprengt und dem Erdboden gleichgemacht.

Auf ihrer Grundfläche entstanden ein DDR-Wohnblock und ein Parkplatz.

Quellen und Links:

https://kirchensprengung.de/kirchensprengung-chemnitz

http://www.altes-chemnitz.de/chemnitz/paulikirche.htm

https://www.chemnitz.de/chemnitz/de/unsere-stadt/geschichte/geschichte-entdecken/pforte_paulikirche.html

http://www.chemnitzer-friedenstag.de/

http://www.chemnitzer-friedenstag.de

Nächste Folge: Paulskirche in Halberstadt

Mit freundlicher Unterstützung vom Förderverein der Leipziger Denkmalstiftung.

Hinweis der Redaktion in eigener Sache

Seit der „Coronakrise“ haben wir unser Archiv für alle Leser geöffnet. Es gibt also seither auch für Nichtabonnenten alle Artikel der letzten Jahre auf L-IZ.de zu entdecken. Über die tagesaktuellen Berichte hinaus ganz ohne Paywall.

Unterstützen Sie lokalen/regionalen Journalismus und so unsere tägliche Arbeit vor Ort in Leipzig. Mit dem Abschluss eines Freikäufer-Abonnements (zur Abonnentenseite) sichern Sie den täglichen, frei verfügbaren Zugang zu wichtigen Informationen in Leipzig und unsere Arbeit für Sie.

Vielen Dank dafür.

Empfohlen auf LZ

So können Sie die Berichterstattung der Leipziger Zeitung unterstützen:

Keine Kommentare bisher