So etwas liest man am Ende eines Buches gern: „(Wird fortgesetzt)“. Bei Clemens Meyer sowieso, der nun schon sein zweites Buch bei Faber & Faber veröffentlicht hat nach „Nacht im Bioskop“ von 2020. Diesmal mit drei Erzählungen, die eigentlich eher zur Kurzgeschichte tendieren. Und über Kurzgeschichten macht er sich in dem Essay Gedanken, den er dann quasi nach einer eindrucksvollen Fotostrecke von Bertram Kober noch dazugetan hat: „Wozu Literatur?“

Da steht dann am Ende dieses schöne „Wird fortgesetzt“. Denn natürlich wird einer wie Clemens Meyer mit so einem Thema nicht fertig. Es geht ja ums Erzählen. Und darum, wie man das handwerklich auf die Reihe bekommt.Was man natürlich lernen kann, aber halt nur teilweise am Deutschen Literaturinstitut in Leipzig, auch wenn Meyer dort studiert hat und auch als Dozent tätig war. Aber sein kleiner Essay zeigt sehr lebendig, dass große Literatur nicht unbedingt das ist, was man in den von diesem und jenem verkündeten Kanon aufgelistet findet. So eine Auswahl ist immer nur schmalspurig. Und interessengetrieben sowieso.

Sodass Meyers Essay im Grunde auch der Versuch ist, die eigene Erzähltradition zu finden bzw. festzumachen, die wenig mit den stets gerühmten Nabelschau-Romanen der deutschen Literaturgurus zu tun hat. Im Grunde ist sein Essay auch ein emotionales Widerwort und ein beherztes Plädoyer für jene Autor/-innen, die sich wirklich ums irdische harte Leben gekümmert haben, die Erniedrigten und Beleidigten, die Abgehängten, Aussortierten und Gescheiterten, all diese Malocher, die irgendwie mit wenig bis nichts versuchen mussten, zurechtzukommen.

Von Kindesbeinen an. Eine Welt, die Clemens Meyer im Leipziger Osten nur zu gut kennengelernt hat. Wer das nie erlebt hat, wird auch nie einen Sinn dafür entwickeln, wie rücksichtslos und hart das Leben im Schatten sein kann. Wer das nicht selbst erlebt hat, kann es nur schwerlich schildern. Es sei denn, er geht wie Franz Werfel tief in die Recherche, bereit, die Dinge so nackt zu sehen, wie sie geschehen sind – etwa damals in „Die vierzig Tage des Musa Dagh“.

Wozu Literatur?

Was aber auch wieder die Fähigkeit voraussetzt, erzählen zu können, bildhaft, genau, kantig. Ohne den Schwulst und die Wortkaskaden, mit denen die Jünger der neuen deutschen Literatur die Herren auf dem ledernen Kanapee bis heute verzücken. Dass Meyer überhaupt wieder so gründlich nachdachte über die Frage, hat mit der durchaus verstörenden Frage „Wozu Literatur?“ zu tun, die aus einem Band des einstigen DDR-Kulturfunktionärs Wilhelm Girnus stammt, dort aber zumindest im Meyerschen Sinn nicht wirklich beantwortet wurde.

Denn die Antworten stehen in der Regel daneben, in Gestalt all jener Romane, die einen wirklich berühren, aufwühlen, vom Hocker reißen, in denen das Leben wühlt und man merkt: Den Autor / die Autorin hat es wirklich beschäftigt. Sie wollten vom Leben erzählen, wie es ist, wie es sich anfühlt und wie es einen durch die Mangel dreht.

Oder mit Meyers Worten: „Die Idee, gesellschaftliche Brüche als einen ganz normalen Steinbruch für eine (deutsche) Literatur zu sehen, ist anscheinend abhandengekommen, biografisches/persönliches Klein-Klein, dazu banale Histörchen, biederes Erzählen, keine Reise mehr ans Ende der Nacht oder meinetwegen an ihren Anfang!“

Logisch, dass er auch von seinen Anfängen erzählt und wie er die Bücher fand, die er für wichtig und prägend erachtet. In denen er die Wucht sieht, das Leben am Schlafittchen zu packen und das auch noch so zu erzählen, dass es die Leser nicht ruhig schlafen lässt. Was jeder für sich selbst lernen muss. Denn wie es geht, lässt sich nicht lehren. Das schindet jeder aus sich selbst heraus, egal, ob er Hemingway heißt, Balzac, Dickens oder sich als B. Traven bezeichnet. Nur als ausgewählte Beispiele.

Denn Meyer hat natürlich wie jeder, der wirklich Schreiben lernen will, eine große Schule des Lesens hinter sich, eine Schule der aus Grabbelkisten und Antiquariaten zusammengehamsterten Bücher, unter denen auch die Kleinode waren, die einen wachmachen, aufregen und aufspringen lassen, weil etwas darin steckt, das dem Kundigen sagt: Ja, so muss man das machen. So unziseliert, unverblümt, staubtrocken.

Die staubigen Folgelandschaften des Ostens

So ganz passt der Essay natürlich nicht zu den drei Erzählungen davor, auch wenn wir erfahren, woher die Anregungen kamen. Etwa zur Erzählung „Dem Grund zu“, die auf ganz Meyersche Weise die Geschichte eines Menschen im Dunkel der Höhle erzählt, in die die Geschichte der Höhlenforschung, die Familiengeschichte und die Geschichte des mitteldeutschen Bergbaus hineinchangieren, so das tatsächliche Handeln des Helden überblenden, sodass man oft nicht weiß – ist das jetzt Traum, Illusion, sind es schon Halluzinationen, die den verletzten Höhlengänger heimsuchen?

Was ja kein unbekanntes Stilmittel ist. Leser von Meyers Büchern kennen es seit „Als wir träumten“, „Die Nacht, die Lichter“ und „Im Stein“. Denn tatsächlich erleben wir ja so die Welt – immer auch als Reflexion, Echo, Interpretation. Die Ebenen schieben sich ineinander. Die Muster der Kultur, der Politik, die Medien schieben sich hinein. Und wer ein bisschen aufmerksam ist, der merkt, wie einen das beeinflusst, verwirrt, überschreibt, sodass man manchmal wirklich nicht mehr weiß, wer oder was einen tatsächlich treibt.

Oder ob man nur noch den Mustern und Erwartungen anderer Leute nachlebt. Eine aus der Sicht des Romanciers sehr spannende Frage, die immer auch die gesellschaftliche Dimension mitdenkt. Die natürlich in Meyers kleinem Kanon ganz stark ausgeprägt ist.

Denn welche Erzähler begeistern uns wirklich, geben uns nicht nur das Gefühl, brillant unterhalten zu werden, sondern mithineingerissen zu werden in ein menschliches Schicksal, das uns begeistert oder beängstigt, staunen lässt oder mitleiden. Oder so verwirrt sein wie die meisten Meyerschen Figuren, die oft gar nicht wissen, wie ihnen passiert und welche Muster sie gerade leben.

Kulisse mit Drachen

Was eben auch ganz normalen Menschen passiert, die glauben, ihr eigenes Leben zu leben. Auch vielen ganz realen Menschen aus diesem Stück deutschem Osten, den Meyer mit seinen drei Erzählungen sichtbar macht, einem auch vom Bergbau verwüsteten Osten. Eine höllische Kulisse eigentlich, in die er den Erzähler seiner ersten Geschichte reisen lässt, eintauchen lässt in eine Welt, in der eigentlich nichts mehr läuft und die Dagebliebenen eigentlich nur noch darauf warten, dass alles für sie endet.

Und wesentlich mehr Perspektive hat auch die kleine Erzählerin der dritten Erzählung „Wo die Drachen wohnen“ nicht. Zum Glück hat sich Clemens Meyer von einem stellvertretenden Stellvertreter des Stellvertretenden Institutsdirektors nicht ausreden lassen, über die Leute da ganz unten zu schreiben, jene Welt, aus der er sich selbst herausgearbeitet hat. Was aber eben nur den wenigsten glückt. Das vergessen die Bewohner der honorigen oberen Etagen nur zu gern, dass sich an der Perspektivlosigkeit und Enge des Lebens da ganz unten nicht viel ändert, auch dann nicht, wenn sich die Gutgenährten immer mehr Reis aus der Schüssel auf den Teller packen.

Und sich ihren eigenen Edelmut alleweil bestätigen lassen, obwohl das mit Edelmut nicht viel zu tun hat. Eher mit jeder Menge Unaufmerksamkeit und Blindheit für die, die in ihrem Leben in Armut und Knappheit gestrandet sind, sich irgendwie durch die Tage durchschlagen müssen und dabei den noch Hilfloseren begegnen, die selbst von diesem schmalen Sims abgestürzt sind.

Jack London, den Meyer natürlich beim Thema Short Story auch erwähnt, hat das in seinem Roman „The People of the Abyss“ ebenfalls thematisiert. Es ist also auch eine gewisse Wahlverwandtschaft, die Meyer da benennt. Wobei diese Wahlverwandtschaft eben nicht nur die aufgezählten Autoren betrifft, sondern auch die Menschen, deren Leben Meyer erzählt, deren Blickweise er versucht nachzuempfinden. Denn spätestens seit Charles Dickens wissen alle Leser/-innen, dass Menschen von ganz da unten völlig anders auf die Welt und die Endlichkeit des Lebens schauen als die Wohlversorgten in den oberen Etagen.

Verblassende Landschaften

Nur manchmal haben sie die Wahl und den Raum, mehr zu zeigen als das tägliche Besorgtsein um das eigene Leben. Oft ist das Wenige, was sie haben und erleben, alles, was sie behalten wollen. Da wollen sie auch auf ihre alten Tage nicht mehr weg, verpflanzt werden in scheinbar bessere Umstände, die andere Leute für sie bereitet haben, weil man Menschen scheinbar immer irgendwo hinplatzieren muss, wo sie nach Ansicht der Allgemeinheit hingehören.

Aber wo gehört man wirklich hin, wenn man nichts besitzt und das, was man wirklich noch hat, von „den Drachen“ bedroht wird?

Thematisch gehören die drei Geschichten zusammen. Sie arbeiten auch ähnlich assoziativ wie Meyers Erzählung „Nacht im Bioskop“ und seine großen Romane. Am nächsten arbeitet er schon lange. Dieser Band ist wie eine wichtige Meldung zwischendurch. Einerseits des Themas wegen, mit dem er natürlich auch eigene Facetten zur Sicht auf den deutschen Osten beiträgt. Eben auch zeigt, wie sehr gerade die vom Bergbau geprägten Landschaften und ihre Menschen eben auch gezeichnet und geprägt sind.

Und wie schnell man sich wie in einer völlig anderen Welt wiederfindet, wenn man auf dem falschen Bahnhof aussteigt und unverhofft drei, vier Jahrzehnte in die Vergangenheit abzutauchen scheint. Als hätte sich nichts verändert, obwohl sich alles verändert hat und die Vergangenheit nur noch als Kulisse dasteht, als Nicht-Ort, in dem man bestenfalls noch zum Weihnachtsbesuch auftaucht. Bevor auch das aufhört.

Und so klingt auch das Biblische an in „Stäube“, zu dem sich Meyer bekennt, sowie auch der Blick des Kindes, das in dieser Landschaft nach Verlässlichkeiten sucht. Oder nach erzählbaren Geschichten über drei Kriminelle in einem verschwundenen Zwickauer Haus, irgendwie Bonnie-und-Clyde-Typen, die ins Erzählmuster amerikanischer Western passen. Aber nicht wirklich hierher in diese gottverlassene Gegend, in der nur die Touristen noch Abwechslung bringen. Und in der – wenn man sich umdreht – die Drachen wohnen.

So betrachtet, wird der Essay zu eine Klammer, nimmt die Leser/-innen mit in die Erzählwelt des Clemens Meyer, der hier auch ein wenig verrät, wie man das Schreiben lernt beim Lesen. Man muss nur die richtigen Autoren lesen, die, die einen wirklich mitreißen in den Fluss des Erzählens. Was nur auf den ersten Blick wie ein simples Handwerk wirkt, in Wirklichkeit aber jede Menge Arbeit ist. Und die Bereitschaft, hinabzutauchen ganz nach unten, „Dem Grund zu“.

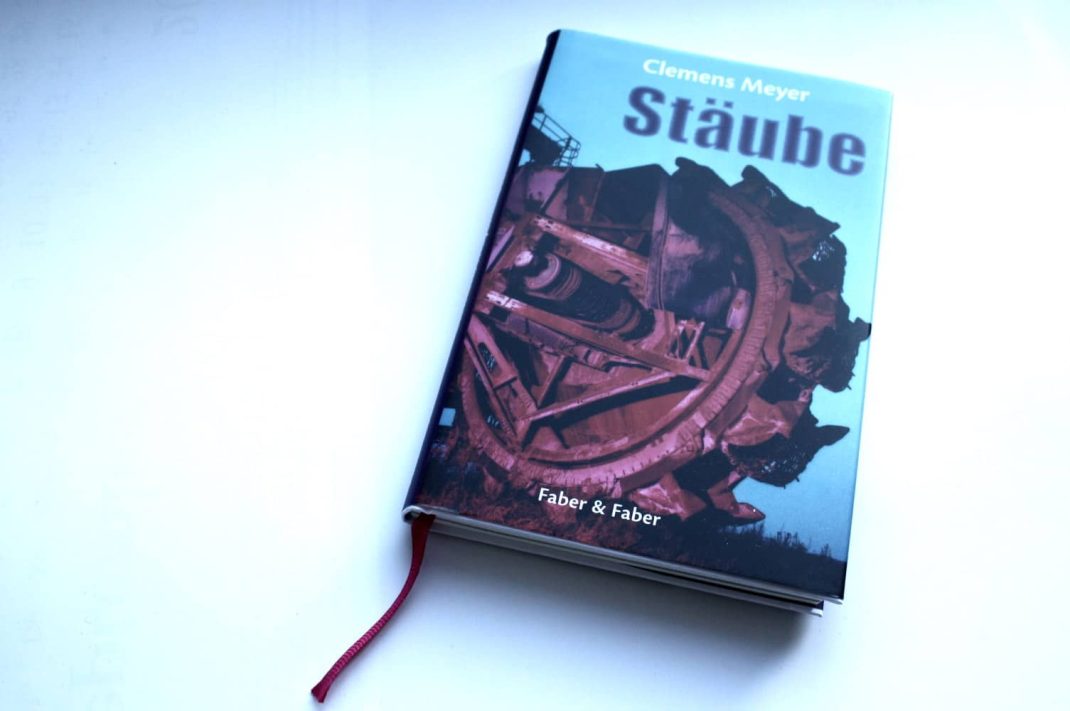

Clemens Meyer; Bertram Kober Stäube, Faber & Faber, Leipzig 2021, 22 Euro.

Hinweis der Redaktion in eigener Sache

Seit der „Coronakrise“ haben wir unser Archiv für alle Leser geöffnet. Es gibt also seither auch für Nichtabonnenten alle Artikel der letzten Jahre auf L-IZ.de zu entdecken. Über die tagesaktuellen Berichte hinaus ganz ohne Paywall.

Unterstützen Sie lokalen/regionalen Journalismus und so unsere tägliche Arbeit vor Ort in Leipzig. Mit dem Abschluss eines Freikäufer-Abonnements (zur Abonnentenseite) sichern Sie den täglichen, frei verfügbaren Zugang zu wichtigen Informationen in Leipzig und unsere Arbeit für Sie.

Vielen Dank dafür.

Empfohlen auf LZ

So können Sie die Berichterstattung der Leipziger Zeitung unterstützen:

Keine Kommentare bisher