Als am 27. Januar 1945, also vor 80 Jahren, das Konzentrationslager Auschwitz im Süden Polens aufhörte zu existieren, können die Sowjetsoldaten dort nur noch etwa siebeneinhalbtausend Häftlinge befreien. Unter den etwa 1,5 Millionen dort von der SS Ermordeten wird der Anteil der jüdischen Opfer auf 90 Prozent geschätzt. Historisch betrachtet eine Fortsetzung von althergebrachtem Antijudaismus, völkisch-modern garniert mit „wissenschaftlich“ begründeter Überlegenheit der „arischen Rasse“.

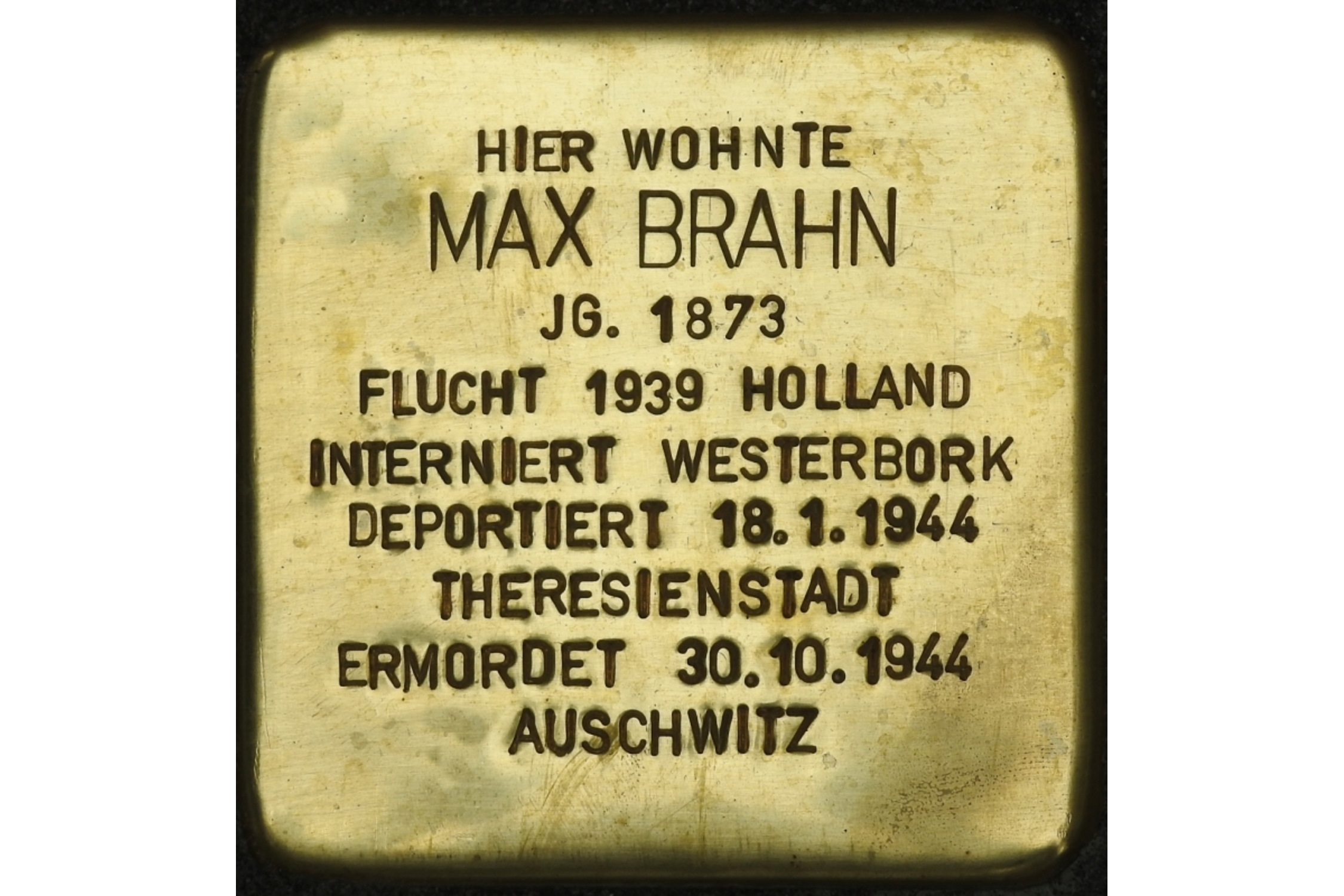

Die Summe deutscher Verbrechen allein an der jüdischen europäischen Bevölkerung mag als Statistik für einen Augenblick zur Kenntnis genommen werden, aber die Kenntnis einzelner Schicksale macht doch eher tief betroffen über das Ausmaß menschlichen Leids und den Verlust von Lebensleistungen sinnlos dahingemordeter Menschen. Als ein Beispiel sei hier das Lebenswerk von Max Brahn dargestellt.

Jugend und Studium

Max Brahn wird geboren am 15. Juni 1873 in Laurahütte (Oberschlesien). Nach der Volksschule im Heimatort und dem Gymnasium in Beuthen bis Ostern 1891 schließen sich medizinische und naturwissenschaftliche Studien in Erlangen, München, Berlin, Kiel und Heidelberg an mit dem Zweck, auch sein Verständnis von Psychologie und Philosophie zu befördern, wie er später bekennt.

1895 promoviert er in Heidelberg mit dem Thema: „Die Entwicklung des Seelenbegriffs bei Kant“. (Die 66-seitige Dissertationsschrift erscheint 1896 in der Lithogr. Anstalt, Buch- und Steindruckerei der Gebr. Gebhardt in Leipzig.)

Arbeit am Institut für experimentelle Psychologie unter Wilhelm Wundt

Ab 1896 arbeitet Dr. Max Brahn am Institut für experimentelle Psychologie in Leipzig unter Leitung von Prof. Dr. Wilhelm Wundt, daneben hört Brahn Kunstgeschichte und Ästhetik bei Prof. Dr. August Schmarsow. Am 25. Juli 1898 stellt er einen Antrag an die philosophische Fakultät Leipzig, ihn zur Habilitation in den Fächern der Philosophie und Psychologie zuzulassen.

Max Brahn wird 1901 Privatdozent für Philosophie und Psychologie

Nach Leipzig gelangt dann schließlich ein Schreiben des Königl. Sächsischen Ministeriums des Kultus und öffentlichen Unterrichts Dresden vom 10.08.1898 mit dem Beschluss, „den Dr. phil. Max Brahn aus Laurahütte behufs seiner Habilitation als Privatdozent für das Fach Philosophie und Psychologie bei der philosophischen Fakultät der Universität Leipzig zu den vorschriftsmäßigen Leistungen zuzulassen.“ Daraufhin fertigt Max Brahn eine Habilitationsschrift an mit dem Titel: „Experimentelle Beiträge zur Gefühlslehre I.“ Sie wird von mehreren Professoren durchgesehen. Das von Wilhelm Wundt am 25.10.1901 unterschriebene Urteil lautet: „Das Kolloquium ist befriedigend ausgefallen.“

So steht dann einer Probevorlesung nichts mehr im Wege, die er zum Thema „Gehirnforschung und Psychologie“ am Dienstag, dem 17. Dezember 1901, 12 Uhr im Hörsaal 30 des Augusteums mit positiven Urteilen und dem Ergebnis der Erteilung des Venia legendi hält. Seine Vorlesung gliederte sich in: 1) Begriff und Einteilung der Empfindungen; 2) Gehirnforschung und Psychologie; 3) Experimentelle Psychologie und Pädagogik.

Max Brahn kann nun als Privatdozent in Leipzig arbeiten.

Max Brahn wird 1906 Leiter eines Instituts des Leipziger Lehrervereins

Als 1906 der Leipziger Lehrerverein ein „Institut für experimentelle Pädagogik und Psychologie“ gründet, wird mit dessen Leitung Max Brahn (bis 1919) betraut.

Max Brahn hält Einführungskurse in die experimentelle Psychologie im Institut des Leipziger Lehrervereins, den ersten am 27.10.1908 im vollbesetzten Haus; 38 Anmeldungen müssen wegen Raummangels zurückgewiesen werden. Unter den Zuhörern sitzen nicht nur Lehrer und der Bezirksschulinspektor, sondern auch Ingenieure, Kaufleute, Ärzte, Studenten und ein Geistlicher sowie ein aktiver Offizier.

Im nächsten Jahr sollen die Kurse in gleicher Weise abgehalten werden. Über die Leistungen des in Deutschland einzig dastehenden Instituts gibt es zahlreiche Anerkennungsschreiben, darunter auch aus dem Ausland. In Chile soll ein ähnliches Institut nach dem Leipziger Muster begründet, aber mit einer Übungsschule verbunden werden, die in Leipzig leider noch fehlt.

Von Max Brahn übersetzt, erscheint 1909 „Der Mensch eine Maschine“

Im Jahre 1909 erscheint in der Dürrʻschen Verlagsbuchhandlung Leipzig, von Max Brahn übersetzt, mit einer Einleitung und Anmerkungen versehen: „Der Mensch eine Maschine“ von Julian Offray de La Mettrie, in der Philosophischen Bibliothek, Band 68.

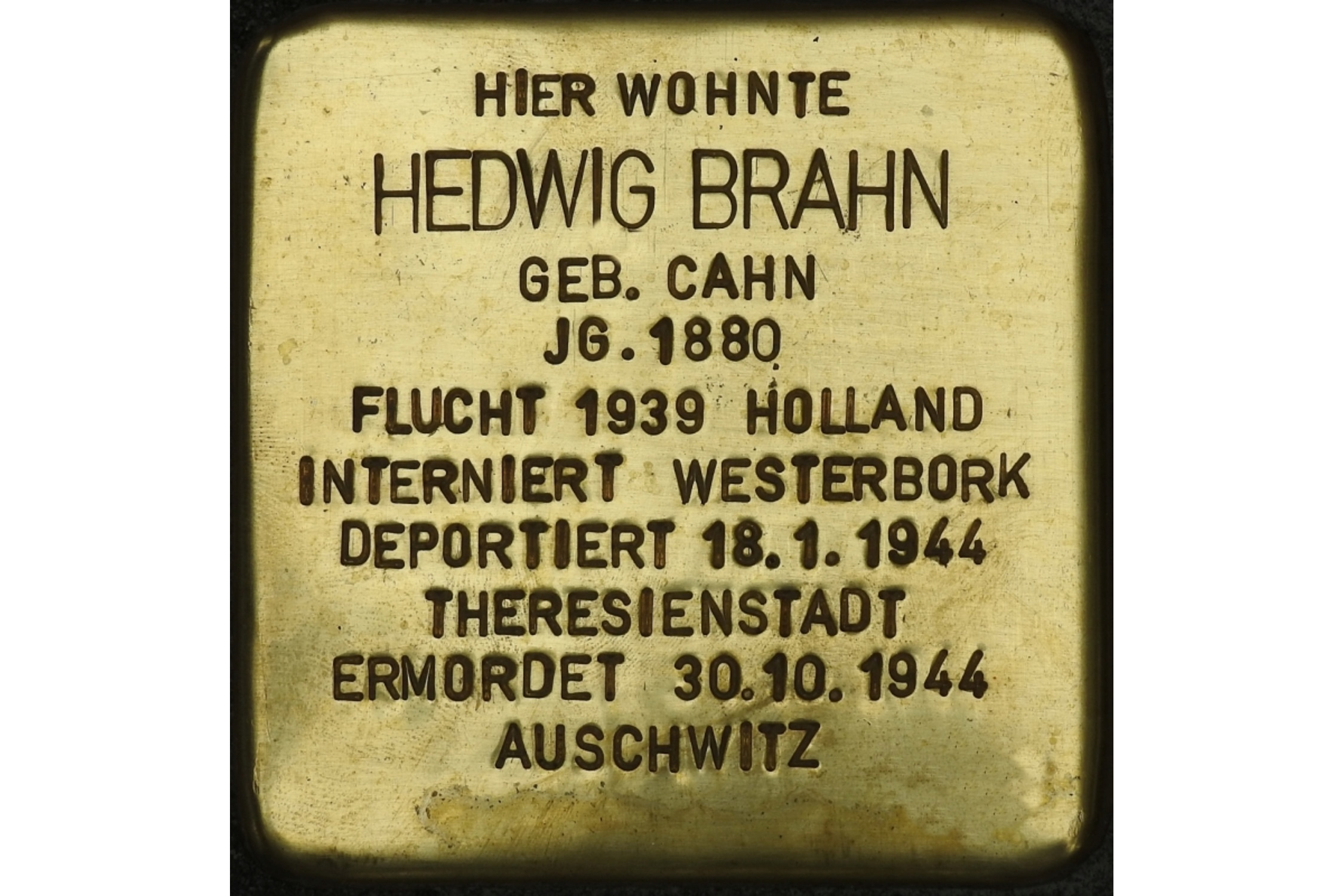

In seiner 20-seitigen tiefgründigen Einleitung begründet Brahn seine Übersetzung, die ja nicht die erste ist, u. a. wie folgt: „Soweit mir bekannt ist, gab es bisher nur eine deutsche Übersetzung, die von Dr. Adolf Ritter aus dem Jahre 1875. Sie ist an einzelnen Stellen unklar, an einigen falsch, außerdem seit langer Zeit vergriffen. In der vorliegenden Übersetzung ist versucht, Ausdrücke, die La Mettrie festhält, auch einheitlich zu übersetzen, das hat an manchen Stellen Schwierigkeiten gegeben, die hoffentlich nicht stören. Ein großer Teil der Übersetzung ist von meiner Frau (Hedwig) angefertigt worden. Ich spreche ihr dafür hier meinen Dank aus. – Leipzig, im September 1909.“

Hinzuweisen ist hier unbedingt auch auf Friedrich Albert Lange, auf dessen Verdienst Brahn gleich zu Beginn seiner einführenden Zeilen hinweist. „Bis zu der Zeit, da Friedrich Albert Lange in seiner Geschichte des Materialismus eine Ehrenrettung La Mettries durchführte, war es gute Sitte, ihn in Biographien und Philosophiegeschichten mit irgendeinem Scheltwort abzutun, ohne auf seine Philosophie einzugehen.“ (F. A. Lange: „De la Mettrie“, in: „Geschichte des Materialismus und Kritik seiner Bedeutung in der Gegenwart“, Bd. 1, S. 326–358).

Max Brahn als leitender Redakteur, Herausgeber und Dozent in den Folgejahren

Das Publikationsorgan des Lehrervereins, die „Pädagogisch-psychologischen Arbeiten“, leitet Max Brahn von Jahrgang 1 (1910) bis Jahrgang 9 (1919). Im Jahre 1910 wird Max Brahn auch in das Herausgeberkollegium der „Zeitschrift für pädagogische Psychologie, Pathologie und Hygiene“ berufen.

Max Brahn meldet sich auch auf dem Gebiet der Bibliophilie mit dem Aufsatz: „Bibliophilie in der Kinderstube“ in der „Zeitschrift für Bücherfreunde“ NF 1. Jg. 1909/1910 Band 2, S. 303 bis 317, zu Wort. (Er ist Mitglied des Vereins „Leipziger Bibliophilen-Abend“ von 1906 bis 1921.)

1911 wird das Psychologisches Labor, welches seit 1910 am Pädagogischen Seminar der Universität besteht, dem Wundtschen Institut beigeordnet und der Leitung von Max Brahn anvertraut. Das Labor ist eine der Keimzellen der Angewandten Psychologie, da hier die Weiterführung von den zunächst gepflegten schulisch-pädagogischen Anwendungen der Psychologie hin zu ausbildungs- und berufsbezogenen Anwendungen unternommen wird.

Im selben Jahr übernimmt Max Brahn noch zusätzlich eine Dozentur an der eben in Leipzig gegründeten privaten „Hochschule für Frauen.“

Max Brahn gibt 1911 im Insel-Verlag „Arthur Schopenhauers Briefwechsel und andere Dokumente“ (389 Seiten) heraus.

Max Brahn wird in Weimar abgewiesen, weil er Jude ist

Im Mai 1912 stirbt Raoul Richter, ein langjähriger akademischer Kollege und Freund von Max Brahn. Brahn übernimmt (bis 1920) dessen Kontakte zum Nietzsche-Archiv in Weimar und tritt als Vertrauensperson bei der Archivleiterin Elisabeth Förster-Nietzsche an dessen Stelle. Er hofft, die Archivleiterin in dieser Funktion abzulösen. Diese Hoffnungen enden, als die Dame von der jüdischen Herkunft des Max Brahn erfährt.

(Zuvor, 1917, ediert Max Brahn das 376 Seiten umfassende Werk „Friedrich Nietzsche, Der Wille zur Macht. Eine Auslegung alles Geschehens“. Es erscheint im Leipziger Verlag von Alfred Kröner. Elisabeth Nietzsche, den Nachlass ihres Bruders in ihrem Sinne verwaltend, gestattet in Unkenntnis seiner Religion dem Juden Max Brahn die Herausgabe des Werkes ihres Bruders).

Eine Beförderung von Max Brahn wird abgelehnt

Am 13. Februar 1913 entwerfen drei Professoren, Eduard Spranger, Johannes Volkelt und Wilhelm Wundt, einen Antrag an das Ministerium auf Errichtung einer a.o. Professur für Berufspsychologie und experimentelle Pädagogik mit der Begründung, das Wissenschaftsgebiet habe sich differenzierend entwickelt und fände in der internationalen Literatur immer mehr Beachtung.

Zur Übernahme des neuzuschaffenden Lehrstuhls weiß die Fakultät keine geeignetere Persönlichkeit vorzuschlagen als den bisherigen zuverlässigen Leiter der Übungen, Privatdozent Dr. Max Brahn.

Es folgt eine ausführliche Würdigung seiner Arbeit: Er „arbeitete fünf Jahre im psychologischen Institut in Leipzig und habilitierte sich daselbst mit der Schrift ‚Experimentelle Beiträge zur Gefühlslehre I‘, die in den Philosophischen Studien XVIII, S. 127 bis 189 erschienen sind.

Seit 1912 redigiert er zusammen mit Döring im Archiv für Pädagogik.“ Auf dem Entwurf steht der Vermerk: „Antrag am 26.02.1913 [von der Philosophischen Fakultät] abgelehnt“.

Familiäres

Max Brahn und seine Frau Hedwig, geb. am 15.02.1880, werden eine Familie: Tochter Ursula wird am 12. Juli 1913 geboren. Als die Tochter viel später als Frau Zürcher in Thun, Kanton Bern in der Schweiz lebt, schreibt sie Ende August 1961 einen Brief an den Dekan der Philosophischen Fakultät der Universität in Leipzig mit der Bitte, ihr den Titel der Habilitationsschrift ihres Vaters Max Brahn mitzuteilen.

Diese Angabe brauche sie für die Zusammenstellung der Biographie ihres Vaters für ein jüdisches Archiv. Sie bekam damals keine Antwort (den politischen Umständen geschuldet), erst viel später eine sehr ausführliche, veröffentlicht im Journal der Universität Leipzig, Heft 7/2002, S. 36 v. Dezember 2002.

Max Brahn setzt sich ein für Volkserziehung und Volksbildung

Während der BUGRA 1914 wird im September der 4. Internationale Kongress für Volkserziehung und Volksbildung in Leipzig abgehalten; Max Brahn wirkt im Vorstand mit.

Am 12. Oktober 1914 wird in den Räumen der Hochschule für Frauen die Leipziger Fachschule für Bibliothekstechnik und Verwaltung eröffnet. Für die Schülerinnen und Schüler ist die Vorlesung „Zeitfragen der Erziehung und des Unterrichts“, gehalten von Max Brahn an dieser Hochschule obligatorisch. Auch über „Politische Moralleben bei den führenden Nationen“ hält Brahn Vorträge.

Hier sei noch auf einen Vortrag verwiesen, den Max Brahn im Januar 1917 in der Hochschule für Frauen der Henriette Goldschmidt auf Veranlassung des Vereins für Familien- und Volkserziehung und des Verbandes für weibliche Jugendpflege gehalten hat. In den „Leipziger Neuesten Nachrichten“ (LNN) Nr. 18 v. 20.01.1917, S. 7 steht darüber ein sehr ausführlicher Bericht.

Mit einem Vorwort macht sich Brahn unbeliebt

Von dem Psychologen Granville Stanley Hall (1844-1924) erscheint 1914 ein Buch über „Die Begründer der modernen Psychologie“ (Lotze, Fechner, Helmholtz, Wundt), übersetzt und mit Anmerkungen von Raymund Schmidt versehen, im Leipziger Verlag Felix Meiner in der Reihe „Wissen und Forschen. Schriften zur Einführung in die Philosophie“ als Band 7 auf 392 Seiten – mit einem 16-seitigen Vorwort von Max Brahn.

Der Verfasser Granville Stanley Hall, seit 1882 Professor für Psychologie und Pädagogik an der John Hopkins Universität in Baltimore, gründet dort das erste psychologische Laboratorium der USA nach dem Vorbild von Wilhelm Wundt, dessen Schüler er einige Jahre zuvor für zwei Jahre gewesen ist. 1887 wird er Gründungspräsident der Clark University in Worcester, Massachusetts.

1892 wird er zum Gründungspräsidenten der American Psychological Association gewählt – einer der ersten Psychologen, die die Psychoanalyse als wissenschaftliches Forschungsprogramm anerkannten.

Wilhelm Wundt schreibt 1915 eine vernichtende Kritik über das Buch seines einstigen amerikanischen Schülers G. Stanley Hall mit dem Vorwort von Max Brahn. Er wirft dem Verfasser vor, keine Biographie, sondern eine Fiktion geliefert zu haben. Das Werk enthält zudem einige ehrenrührige Behauptungen, die auf Wundt beleidigend wirkten. Offenbar fühlte sich dieser Stanley Hall aufgrund seiner Erfolge seinem einstigen deutschen Lehrmeister überlegen.

Von da an hat Max Brahn Wilhelm Wundt und die deutsche akademische Psychologie gegen sich, wie sich noch zeigen wird.

Ein Schulmuseum in Leipzig – mit vorbereitet und eröffnet von Max Brahn

Die in der Bugra-Abteilung „Kind und Schule“ zusammengeführte bis dahin größte pädagogische Ausstellung hinterlässt beim Publikum einen großen Eindruck und führt schließlich zu dem Vorhaben, diese Bestände in einem Schulmuseum zu vereinigen.

Trotz des begonnenen Krieges haben die städtischen Behörden zunächst einmal, um die Bestände der Schulausstellung zu retten, 5.000 Mark sowie die Räume einer Leipziger Schule bewilligt, um die Bestände provisorisch museal unterzubringen.

Ein großes, pädagogisches Zentralinstitut sollte einmal der Schule in jeder Weise praktisch dienen, auch mit Vorträgen und Lehrkursen, so der Plan. Geleitet wird die Kommission für die Errichtung des Schulmuseums von Privatdozent Dr. Max Brahn, Direktor des Instituts für experimentelle Pädagogik.

Am 13. Juni 1915 folgte dann die Eröffnung des Deutschen Schulmuseum mit der Begrüßungrede von Max Brahn, und drei Tage später die erste öffentliche Führung durch das neue Museum.

Max Brahn auch im Kriegsdienst ein Forscher

Im Ersten Weltkrieg dient Max Brahn bei der Luftwaffe und beteiligt sich an Forschungen, wie die Entwicklung einer Eignungsprüfung für Piloten. Am sächsischen Standort Großenhain ist er bei der Untersuchung des Gleichgewichtssinnes der Militärflieger tätig.

Max Brahn – ein „geistiger Arbeiter“ für den Soldatenrat?

In einem der Tagebücher des Leipziger Malers und Graphikers Erich Gruner fand ich folgende Eintragung: „Am 15. November 1918 gibt es eine Sitzung verschiedener Gruppen und Vertreter der sogenannten ‚geistigen Arbeiter‘ zwecks Schaffung eines ‚geistigen Rats‘ zur Bedienung des Arbeiter- und Soldatenrats in Leipzig. Goldener Saal des Krystallpalastes.

Einberufer Dir. Pfeiffer von der Illustrierten Zeitung. 2½ stündige, aussichtslose Rederei. Erfolg: Gründung eines provisorischen Büros der geistigen Arbeiter. Ansonsten gar keine[r]; wenn die Angst verschiedener ‚Persönchen‘ bei der anhaltenden Revolutionsruhe abebbt, wird auch diese Gründung versanden.“

Dem Text beigefügt ist ein Zeitungsausschnitt v. 20.11.1918: der „Aufruf!“ eines vorbereitenden Ausschusses für den Rat geistiger Arbeiter Leipzigs, Geschäftsstelle in Leipzig-Gohlis, Kleiststraße 6. Unterzeichner sind u.a.: Dr. Max Brahn, Dr. Erich Eberth, Erich Gruner, Hans Natonek, Prof. Arthur Nikisch, Hans Reimann, Prof. Dr. Georg Steindorff, Fritz Viehweg, Prof. Dr. Wackernagel und Kurt Wolff.

Max Brahn nimmt Abschied von Lehrerverein und Universität und geht nach Berlin

Im März 1919 legt Max Brahn sein Amt im Lehrerverein nieder. Die Bilanz seiner wissenschaftlichen Leitung im Psychologischen Institut des Leipziger Lehrervereins seit 1906: Acht stattliche Bände der Institutsveröffentlichungen sind mit seinem Namen als Herausgeber gezeichnet!

Im Januar 1920 nimmt Max Brahn in Berlin an einer wichtigen Sitzung im Arbeitsministerium teil. Das geht aus einer Mitteilung in den LNN hervor, die besagt, dass der von der Leipziger Volksakademie (Geschäftsstelle Goethestraße 8/5, III. Obg.) organisierte Brahn-Vortrag über das Thema „Der moderne Okkultismus“ vom 19. auf den 26. Januar 1920 verlegt werden muss. Dieser stößt auf ein großes Interesse und drei Tage später hält Max Brahn im Auguste-Schmidt-Haus in der Dresdner Straße seinen Vortrag noch einmal.

Der Leipziger „Neue Geist-Verlag“ bringt 1920 von Max Brahn ein „Politisches A-B-C“, eine Schrift von 31 Seiten, heraus. Eine lesenswerte Analyse des damals Gegenwärtigen voller Hoffnung auf kommende Zeiten – als frei zugängliche Lektüre jedem historisch Interessierten nur zu empfehlen!

1920 setzt sich das Sächsische Kultusministerium für Max Brahn ein, dass dieser einen Lehrstuhl an der Universität Leipzig als ‚etatmäßige außerordentliche Professur für Berufspsychologie und experimentelle Pädagogik‘ erhält. Wilhelm Wundt und eine Reihe anderer deutscher Psychologen wenden sich gegen diese Absicht. Damit aber ist auch das Ende der Geduld des „ewigen“ Privatdozenten Max Brahn erreicht!

Weil Max Brahn in Leipzig keine Professur erhält, wird er auf eigenen Wunsch ab August 1921 von allen Verpflichtungen an der Universität entbunden.

Das geht aus einem Schreiben des Königl. Sächs. Ministeriums für Kultus und öffentlichen Unterrichts Dresden vom 02.08.1921 hervor mit dem Beschluss, dass Max Brahn zum Ende des Sommersemesters auf dessen Antrag von der Leitung der Abteilung für experimentelle Pädagogik und von den damit verbundenen Unterrichtsverpflichtungen entbunden ist. Über die Räume des Instituts werde anderweitig verfügt werden. Die Abteilung werde in das Psychologische Institut aufgenommen und darin eingegliedert. – Man erwarte in Dresden Vorschläge für die Nachfolge für Brahn.

Am 17.12.1926 wird Brahn mitgeteilt, dass ihm die Venia legendi laut Fakultätsstatuten aberkannt werde, weil er seit dem Sommersemester 1922, ohne beurlaubt worden zu sein, keine Vorlesungen mehr gehalten habe. Im März 1927 folgt dann die Löschung der Venia legendi.

Max Brahn hat sich auf die vielen Ungereimtheiten in seiner beruflichen Laufbahn den folgenden zutreffenden Reim gemacht: „Denn die Rechtsleute hier – sie soll der Teufel holen – sahn in ihm nur den Juden aus Polen.“

Max Brahn als Regierungsrat in Berlin und Bevollmächtigter in Oberschlesien

Max Brahn siedelt mit Familie Anfang der 1920er Jahre nach Berlin über und bezieht eine Wohnung in der Zehlendorfer Ahornstraße 6, dann in der Pommerschen Straße 15 in Wilmersdorf, wird – nun auf ganz anderen Gebieten und wegen seines guten Rufes als tatkräftig erfolgreiche Persönlichkeit – Regierungsrat, Referent der Unterabteilung III A im Reichsarbeitsministerium.

(Das Reichsarbeitsministerium bearbeitet die Reichsaufgaben auf dem Gebiete des Rechtes, des Schutzes und der Wohlfahrt der arbeitenden Bevölkerung und der Kriegsopfer sowie des Wohnungs- und Siedlungswesens. Die Unterabteilung III a ist zuständig für allgemeine sozialpolitische und volkswirtschaftliche Fragen, insbesondere bei Durchführung des Friedensvertrages, und für das Vereinswesen).

Max Brahn arbeitet 1927 als Ständiger Schlichter für Arbeitskonflikte in Oberschlesien, 1928 desgl. für Westfalen und Teile des Ruhrgebietes. Von 1929 bis 1933 arbeitet Max Brahn als erfolgreicher Deutscher Bevollmächtigter für Arbeitsfragen in Oberschlesien mit Dienstsitz Beuthen, Klukowitzer Straße 8, Landratsamt.

Letzte Nachrichten und Tod

Max Brahn wird 1933 aufgrund der NS-Judenverfolgung aus seinen Ämtern, die er im Auftrage der Regierung ausführt, entlassen.

Max Brahn geht Anfang 1934 nach Holland ins Exil (seine Frau Hedwig folgt erst 1939). Max Brahn wird 1940 nach dem deutschen Einmarsch in Westerbork interniert (Hedwig ebenfalls). Brahn hält philosophische Vorträge während seiner Internierung zwischen Ende 1943 und Ende 1944 in Theresienstadt (interniert wird dorthin seine Frau Hedwig am 18.01.1944).

Zwischen dem 28. September und dem 28. Oktober 1944 werden mehr als 18.000 Theresienstädter Insassen nach Auschwitz transportiert. Max Brahn wird mit dem letzten Transport am 28. Oktober 1944 nach Auschwitz deportiert und dort umgebracht (mit seiner Frau Hedwig am 30.10.1944).

Empfohlen auf LZ

So können Sie die Berichterstattung der Leipziger Zeitung unterstützen:

Keine Kommentare bisher