Am Ende bleibt ein Lied, das in über 30 Sprachen gesungen wird und das zum bekanntesten Song eines DDR-Autors geworden ist. Ein Lied, das der Leipziger Schriftsteller Helmut Richter eigentlich für einen Film geschrieben hat, der nach einer seine Geschichten gedreht wurde. Aber Ed Swillms von Karat verpasste dem Text eine derart eingängige Melodie, dass es Menschen rund um den Erdball anrührt. Von der Botschaft ganz zu schweigen, die jeder nachempfinden kann, der im Leben durch harte Prüfungen gegangen ist.

2023 war das Leben von Helmut Richter Stoff für einen Film, den Richters Frau Brigitte und seine Tochter bei Monteverdi Medien, dem Filmunternehmen von Ralph Grünebergers Sohn Bert, in Auftrag gegeben hatten. Für das Buch nach dem Film vertiefte sich Ralph Grüneberger noch einmal in den Nachlass des 2019 verstorbenen Autors, dessen Liedtext auch für dessen eigenes Leben steht. Und damit letztlich auch für Millionen Andere, die die Heimat ihrer Kindheit verlassen mussten.

Und damit gibt Ralph Grüneberger auch den Grundton an für diese Lebensgeschichte eines Leipzigers, der 1933 in Freudental (Bruntál) in der damaligen Tschechoslowakei geboren wurde, Teil jener deutschen Minderheit, mit der Hitler dann seine Annexion begründete. Und die dann ab 1945 das Land verlassen musste – im Grunde über Nacht. Um dann nach eine langen Wanderschaft irgendwo in Deutschland einen neuen Ort zu Leben zu finden.

Weshalb diese Geschichte vom Suchen nach einer neuen Heimat einen recht beträchtlichen Teil diese Biografie einnimmt. Letztlich landet der Junge mit seiner Mutter in einem Dorf an der Elbe, wo er auch seinen Achtklassen-Schulabschluss macht, aber nach seiner Lehre als Maschinenschlosser bei Bleichert in Leipzig und dem Abitur an der Arbeiter-und-Bauern-Fakultät (ABF) sogar zum Physik-Studium delegiert wird.

Tauwetter und unerwünschte Träume

Doch nicht die Physik sollte sein Leben bestimmen, sondern die Literatur. Und mit dem Literaturinstitut „Johannes R. Becher“ ist sein Leben ab 1961 verknüpft. Eine nicht ganz unwichtige Jahreszahl, denn es ist die Zeit des „Tauwetters“ in der Sowjetunion, die dort Dichter zur Stimme ihrer Generation werden lässt. Dichter wie Jewgeni Jewtuschenko füllten dort Stadien.

Und ein wenig passierte das so auch mit der jungen Dichtergeneration in der DDR – mit Sarah Kirsch, Bernd Jentzsch und Volker Braun. Es ist die Generation, zu der auch Richter gehörte. Eine Generation, die die neue frische Luft nutzte, um in ihren Gedichten die Wirklichkeit des Landes zu beschreiben, ihre Träume und ihre Hoffnungen. Um erst mal kräftig eins auf die Nase zu kriegen.

Grüneberger geht in seiner Biografie dezidiert auf einen Lyrik-Abend der Akademie der Künste in Berlin 1962 ein, der von Stephan Hermlin organisiert worden war und erstmals der jungen Dichtergeneration einen derart öffentlichen Auftritt verschaffte – und Hermlin hinterher eine deftige Parteirüge, weil die Gedichte nicht das verkündeten, was die Parteibonzen sich wünschten.

Etwas Ähnliches erlebte auch Helmut Richter in Leipzig mit einem Gedicht, in dem er – eigentlich völlig harmlos – von den Träumen seine Generation erzählte. Aber das kam bei den Genossen ganz schlecht an. Zur Bewährung musste der 29-jährige Familienvater erst mal in die Produktion, durfte aber zurückkehren und wurde später sogar zum Dozenten am Literaturinstitut und 1990 zum vorletzten Direktor, als das Literaturinstitut abgewickelt werden sollte. Aber bevor die Lichter ganz ausgingen, kündigte er lieber. Auch so hätte er in Erinnerung bleiben können.

Ein eingestampftes Rechercheprojekt

Aber das hätte noch kein rundes Bild gegeben, auch wenn sich Richters Buchveröffentlichungen im Regal eher nicht so üppig ausnehmen. Was auch daran liegt, dass er schon früh begann, nicht nur für Papier, sondern auch für die modernen Medien Radio und Fernsehen zu schreiben. Aus Kurzgeschichten wurden Hörspiele, aus Hörspielen Drehbücher. Und wer sich auf die Stoffe einlässt, merkt, dass für Helmut Richter immer die reale Arbeits- und Lebenswelt in der DDR im Fokus stand.

Was unter anderem auch mit seinem geförderten Rechercheprojekt über das Kraftwerk Thierbach zu tun hatte, dessen Bau er nicht nur mit den Augen des Schriftstellers, sondern auch denen des Physikers betrachtete – und sich entsprechend nicht abwimmeln ließ, wenn es um harte Zahlen ging.

Ergebnis? In seinem Buch „Schnee auf dem Schornstein“ über das Kraftwerk standen dann etliche Zahlen, welche die Planer des sozialistischen Wirtschaftswunders nicht in der Öffentlichkeit sehen wollten, die Richter eigentlich auch gar nicht hätte haben dürfen. Das fertige Buch wurde eingestampft und spielte deshalb in den Biografien Helmut Richters fortan keine Rolle mehr.

Da war 1969, kurz nach der Niederschlagung des Prager Frühlings. Aber ein Aufrührer war Helmut Richter nicht. Was Ralph Grüneberger am Ende noch einmal betont, weil das heutzutage irgendwie betont werden muss, als hätte die DDR nur aus Funktionären und Oppositionellen bestanden und nicht auch aus den vielen Anderen, die auf ihre Weise versuchten, im „vormundschaftliche Staat“ anständige Menschen zu bleiben und ein paar Träume zu leben. Es gibt wahrscheinlich kein Land, wo in den Songtexten der Musikbands so viel von Träumen die Rede ist, wie es in der DDR der Fall war. Nach 1990 gab es zwar eine Schwemme von Büchern, deren hemdsärmelige Autoren behaupteten, immer nur Westmusik gehört zu haben.

Ein Lebensmotiv

Aber das kann so nicht stimmen. Und gerade Gruppen wie Karat sangen vielen Bürgern im Land aus dem Herzen. Auch weil sie genau das anklingen ließen, was dieses Land spätestens seit den 1970er Jahren durchtränkte: die Sehnsucht nach einer anderen, erfüllteren Welt. Gern auch mit grenzüberschreitender Liebe wie in Richters Erzählung von 1975, in der eine deutsch-polnische Liebesgeschichte der Gegenwart auch die Geschichte der Nazi-Zeit thematisiert. Und natürlich die Frage, ob Liebe den Abgrund der düsteren Vergangenheit überbrücken kann.

Und Brücken spielen – wie Grüneberger feststellt – in Richters Geschichten und Gedichten immer wieder eine Rolle. Der Text des Liedes nimmt also ein Motiv auf, das Richter zeitlebens beschäftigte, auch wenn er erst im hohen Alter erfuhr, welche mögliche Überlieferungsgrundlage die sieben Brücken haben, über die man da gehen muss.

Grüneberger zeichnet auch Richters Weg in die Literatur nach, der aufs engste mit seinem Lehrer Georg Maurer zusammenhängt, der wie er in Gohlis lebte. Eine Gedenktafel erinnert heute an ihn. Und auch daran, dass mit ihm eigentlich das begann, was man heute Sächsische Dichterschule nennt, zu der aus guten Gründen viele Absolventen des Literaturinstituts gehören.

Womit ein Motiv aufscheint, das Grüneberger eher sacht berührt: dass Dozenten wie Maurer und Richter selbst Brückenbauer waren und ihre Aufgabe als Lehrende auch genau so verstanden.

„Leipziger Blätter“ und Literaturinstitut

Aber er beleuchtet auch Richters Einsatz für die Leipziger Kultur. Immerhin war Richter auch Gründer und Redakteur der „Leipziger Blätter“, die in der DDR als halbjährlich erscheinendes Hochglanzmagazin etwas Besonderes waren. Von den Funktionären kritisch beäugt. Aber Helmut Richter und all denen, die von Anfang an fleißig mitwirkten, ging es nicht um Dissidenz, sondern um gut lesbare und kluge Texte zur Kultur und Geschichte der Stadt Leipzig.

Denn Veränderung braucht Geschichte. Wer nicht weiß, warum etwas geworden ist, wird es auch nicht zum Besseren verändern. Das ist der sanfte Weg, der in diesem Fall auch einfach dazu beitrug, das Leipziger Selbstverständnis und den Stolz auf die eigene Stadt zu nähren.

Eine Haltung, die man zumindest wahrnehmen sollte. Nicht jeder war ein Montagsdemonstrant. Er solle ihren Vater auf keinen Fall zum Widerstandskämpfer stilisieren, hatte Tina Richter den Autor noch gebeten. Er hat sich dran gehalten. Und zeigt trotzdem einen Mann, der für die Dinge kämpft, die er für wichtig erachtete – so wie ab 1990 um das Literaturinstitut, an dem auch Ralph Grüneberger studiert hat.

Mit der Abwicklung begann auch längst der Kampf um eine Neugründung des Instituts im Rahmen der Universität Leipzig, in den sich Helmut Richter einbrachte. Denn den Bedarf für eine solche Bildungstätte gab es deutschlandweit. Das belegen auch die Namen der Absolvent/-innen des neu gegründeten Instituts, die regelmäßig unter den Preisträger/-innen aller wichtigen deutschen Literaturpreise auftauchen.

Ein Lied, das bleibt

Aber wirklich in Erinnerung geblieben ist Helmut Richter durch seinen Liedtext „Über sieben Brücken …“, den Peter Maffay damals auch im Westen populär machte. Auch wenn Grüneberger berechtigterweise anmerkt, dass man zwar meist die Namen der Interpreten kennt und manchmal auch die der Komponisten, die Namen der Liedtexter aber werden selten wahrgenommen. Bei Helmut Richter ist das ein wenig anders, auch weil der Liedtext im Grunde seine Lebensgeschichte in Verse fasst. So bildhaft, dass sich Millionen darin selbst erkennen können. Und ermutigt mitsingen, wenn das Lied auf der Bühne angestimmt wird.

Es ist eine Biografie geworden, die daran erinnert, dass es auch in der DDR Lebensgeschichten gab, die weder in die eine noch die andere Heldenerzählung passten. Und die dennoch von etwas erzählen, was allen Menschen gemein ist. Egal, wo sie leben. „Manchmal bin ich schon am Morgen müd. / Und dann such ich Trost in einem Lied …“

Also die Boxen aufgedreht und das berühmteste Mutmacher-Lied des Ostens in die Ohren. Ein Lied, das einen wieder fühlen lässt, wie das ist, wenn man ausgeknockt wieder aufsteht und das tun, was einem das eigene Herz sagt. Das jedenfalls bleibt. Und das Grab von Helmut Richter kann jeder, dem danach ist, auf dem Friedhof in Gohlis finden.

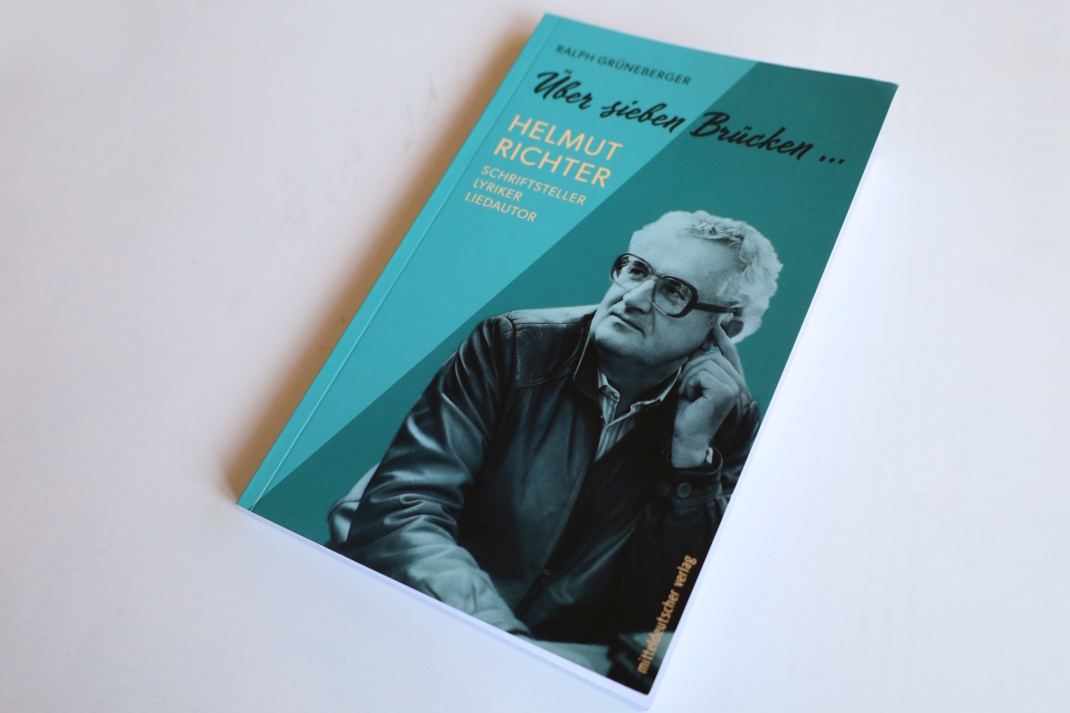

Ralph Grüneberger „Über sieben Brücken …“ Mitteldeutscher Verlag, Halle 2025, 20 Euro.

Empfohlen auf LZ

So können Sie die Berichterstattung der Leipziger Zeitung unterstützen:

Keine Kommentare bisher