Vor 80 Jahren wurden die letzten Überreste eines Gebäudes geräumt, das in der Architekturgeschichte der Leipziger Region als letztes Nachbeben der Reformarchitektur gilt. Die Feierhalle auf dem Neuen Israelitischen Friedhof in Leipzig wurde wie andere jüdische Sakralbauten Opfer der Pogrome 1938. Am „guten Ort“ brauchten die Nazis länger. An der Rabitzbetonkuppel bissen sie sich die Zähne aus.

Otto Morgenstern überwachte die Abrissarbeiten. Das Gemeindemitglied der Israelitischen Religionsgemeinde stand im Briefwechsel mit dem damaligen Leipziger Baupolizeiamt. Er teilte dem Amt den Auftrag der im 19. Jahrhundert gegründeten Religionsgemeinde mit, dass die Firma Süptitz die Bau- und Schutzgerüste zur Verfügung stellte. Arno Barthel aus Leipzig-Wahren war der Sprengmeister. Die Dachdemontage übernahm Paul Engelhardt, die Zimmererarbeiten Otto Burckhardt, Klempnerarbeiten Richard Dietrich, Heizungsdemontage Ludwig Siber sowie den Abbruch und Aufräumung des gesprengten Mauerwerks die Firma Burckhardt & Thier.

Morgenstern ließ im Auftrag der Israelitischen Religionsgemeinde die Kuppelhalle nicht aus freien Stücken sprengen und die bereits im November 1938 durch Brand zerstörten Flügelbauten räumen. Abrissunternehmen und Handwerker wurden auf Druck der Stadt Leipzig von der Israelitischen Religionsgemeinde beauftragt, diesen Teil des Zerstörungswerks vorzunehmen. Hier folgte die Gemeinde dem behördlichen Druck, der vom preußischen Innenministerium und von der Nazi-Regierung in Berlin ausging: die Überreste des Zerstörungswerks der Nazis während der Novemberpogrome mussten die jüdischen Gemeinden in Deutschland durch eigene Kosten finanzieren.

Der Abbruch der Leipziger Einsegnungshalle begann am 13. Februar 1939. Bereits im Januar bis Februar 1939 erfolgten die näheren Vorbereitungen für Demontage und Abriss. Gleiches betraf die Leipziger Synagogen. Die Räumung der jüdischen Läden, die meist der jüdische Privateigentümer, bzw. Pächter oder Mieter übernehmen musste, wurde ebenfalls zum Jahresanbruch 1939 veranlasst. Im Mai 1939 konnte die Israelitische Religionsgemeinde die restlose Abtragung der Feierhalle sowie Einebnung des Geländes, wo die Friedhofskapelle stand, an das Baupolizeiamt übermitteln.

Der Bildhauer Hanns Degelmann plante und verwirklichte zwischen 1947 und 1951 auf dem Grundstück der ehemaligen Feierhalle ein Mahnmal für die Opfer der jüdischen Gemeinde in Leipzig. Dieses Denkmal befand sich mitten auf dem quadratischen Grundriss der abgerissenen Feierhalle von Wilhelm Haller (1884 – 1956), dessen Keller mit Schutt derselben ausgefüllt und mit Rasen abgedeckt wurde. Der von Otto Mossdorf geplante Friedhof blieb in den Wirren des Krieges bestehen. Der Landesverband der jüdischen Gemeinden der DDR sowie privaten Spender finanzierten dieses Mahnmal.

Der Nachfolgebau der 1939 abgerissenen Feierhalle wurde bereits in den frühen fünfziger Jahren vom Architekt Walther Beyer geplant. Von dem Staatssekretariat für Kirchenfragen wurde die schlichte Halle mit Geldern bezuschusst. Die damalige Gemeinde umfasste gerade einmal vierzehn Mitglieder von ursprünglich achtzehntausend. Sechstausend von ihnen fielen dem Holocaust zum Opfer, die anderen flohen ins Exil. Aufgrund der geringen Mitgliederzahl nach dem Krieg schien zwar ein neuer Bau notwendig zu sein, aber in merklich kleinerer Ausführung und schlichterer Gestaltung. Walther Beyer folgte im Grundriss die Umfassungsmauern des Kellers der vorigen Feierhalle. So steht der jetzige Bau auf den Grundmauern und Fundament des monumentalen Baus von Wilhelm Haller. Hierfür musste das Mahnmal von Degelmann versetzt werden.

Die neue, 1955 geweihte Feierhalle besitzt Raum für sechzig Sitzplätze sowie Nebenräume und Wirtschaftskeller. Beyer plante eine Stuckarbeit für die Decke der Halle. Heute befindet sich im Inneren die Skulptur von Raphael Chamizer (1882-1957), die Anfang der Neunziger Jahre von dem Alten Israelitischen Friedhof aufgrund der dortigen Schändungen überführt wurde. Sonst erinnert nichts an die Vorgeschichte eines Gebäudes, das in den Zwanziger Jahren des 20. Jahrhunderts auch über Leipzigs Grenzen hinaus Wellen in der Fachwelt schlug, wenn auch nur kleine.

Eine irrlichternde Randnotiz begleitete die Einsegnungshalle und ihre architektonische Bedeutung seit 1988: irrtümlicherweise wurde das Bauwerk im Vorfeld der Planungen der großen Ausstellung „Juden in Leipzig“ vom damaligen Bezirksdenkmalpfleger als „zu unbedeutend“ eingestuft, um auf ihr einen zentralen Fokus für die Ausstellung zu dienen.

Dabei muss allein der eindrucksvolle Anblick des Inneren der Feierhalle die Erleuchtung geben, dass dieses Bauwerk etwas ganz besonders für Leipzig darstellte und in seiner architekturgeschichtlichen Bedeutung den gleichen Rang einnimmt wie der Baukomplex der Grassi-Museen.

Hallers Einsegnungshalle – Ein Novum aus Reformarchitektur, organisches Bauen und jüdischer Tradition

Über sein Schaffen in Leipzig ist, mit Ausnahme einer Monografie, die auch zahlreiche Entwürfe auflistet, nicht viel belegt. Am längsten arbeitete er an der Idee der Einsegnungshalle für den Israelitischen Friedhof im Norden von Leipzig. Seine Entwürfe gehen bis ins Jahr 1922 zurück. Zehn Jahre vor ihrem Abriss, um 1927 bis 1928, war die Halle ein Novum. Die Leipziger Feierhalle auf dem neuen Israelitischen Friedhof stand im Mittelpunkt in Wilhelm Hallers Schaffen für Leipzig.

Bereits zur Fertigstellung besaß sie den Status eines „Wahrzeichens“, da sie mit ihrer außergewöhnlichen Architektur die Menschen in ihren Bann zog, schrieb Günther Meyer in seinem 2005 erschienenen „Der Friedhofswegweiser – Diesseits und Jenseits“. Zeitgenossen waren begeistert über die Ausführung des Hauses, welches für die jüdische Gemeinde Symbolkraft besaß. So schlug sich die Begeisterung auch im Gemeindeblatt der Israelitischen Religionsgemeinde nieder.

Einerseits wies der Friedhofsbau auf den Reichtum und die Vielfalt der Israelitischen Religionsgemeinde hin, die aus den vielfältigen Religionsströmungen Europas und dem Nahen Osten ihre Kultur und Ausstrahlung schöpfte, andererseits blickt Hallers Kuppelbau in die Moderne, scheint nahezu den Gipfel darzustellen, den die Leipziger Gemeinde seit ihrem Entstehen im frühen 19. Jahrhundert und stetigem Anstieg bis in die Weimarer Republik erklomm.

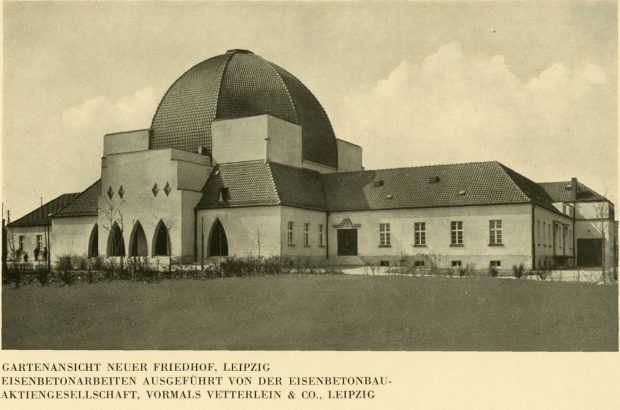

Die Friedhofsanlage wurde im Laufe des Jahres 1927 ausgeführt und 1928 vollendet. Schon im September 1927 zeichnete sich ein Ende der Bauarbeiten an dem Gebäudekomplex des jüdischen Friedhofs an der Delitzscher Landstraße ab.

Doch Geldmangel zögerte die Fertigstellung der Halle hinaus, die im Dezember des gleichen Jahres als Rohbau fertiggestellt war, um bei Bedarfsfall diese Räumlichkeit nutzen zu können. Die Weihe der auf fünfhundert Sitzplätze ausgelegten Haupthalle fand am Sonntag, dem 6. Mai 1928 statt. Die Leipziger Feierhalle bot ein aufsehenerregendes Bild, das sich detailliert in der Leipziger Gemeindezeitung niederschlug.

Doch schon 1925 publizierte der Architekt eine Schrift, die sein bedeutungsvollstes Bauwerk in die noch junge Strömung des „organisches Bauens“ einordnete. Haller sah in der Vollendung des Einsegnungshallenkomplexes einen Organismus, der aus verschiedenen Systemen, bzw. Organen besteht, die durch Design und Form miteinander verbunden sind. Ablehnend stand er reinen formalästhetischen Fragen, die damals aus der Kunstgewerkeschule „Bauhaus“ in Dessau in die Kunst- und Architekturwelt strömten, gegenüber.

Wilhelm Haller verwirklichte seine ausgereiften Entwürfe zur achsenbetonten Dreiflügelanlage mit zurückspringendem Mittelteil zwischen 1925 und 1927. So entstand 1928 zwischen den Flügelbauten der Verwaltung und Wärterwohnung ein kleiner begrünter Vorplatz. Die Außenfassade der Halle sowie der Flügelbauten waren von außen glatt und blau verputzt. Rote Falzziegel bedeckten die Dächer der gesamten Anlage.

Die Gebäudeflügel mit ihren Kopfbauten wurden mit Walmdächern bedeckt. Zusätzlich bekam die Eisenbetonkuppel ein oktogonales, leicht spitzkuppeliges Falzziegeldach mit einem Glasoberlicht, welches prismenartig nach unten mit der Eisenbetonkuppel verbunden wurde und so für einen stetigen Lichteinfall sorgte. Über das spitzbogige Drillingsportal der Vorhalle befand sich der hebräische und deutsche Schriftzug mit den Worten; „Stark wie der Tod ist die Liebe“.

Die Vorhalle springt von der Kubatur des Hallentraktes leicht hervor und ist nach oben zweifach abgestuft, sodass dieser Gebäudeteil sich leicht nach oben zur Kuppel hin verjüngt. Diese zweijochige Vorhalle erscheint auch niedriger als der restliche Baukomplex. Wohl lag das an den beiden „Eckrisaliten“ der Feierhalle, die kubenartig über die Gebäudehöhe der Verwaltungsflügel hervorragten. Spitzbogige Fenster und Portale prägten jeweils die Straßen- und Gartenfassade der Feierhalle.

Über die Pfeilervorhalle des Haupteingangs konnten die Trauernden durch drei Flügeltüren direkt in die Feierhalle gelangen. Dort befand sich auch ein mit fließendem Wasser ausgestatteter Wandbrunnen aus poliertem Muschelkalk mit einem pagodenähnlichen Aufsatz. Der auf rechteckigem Grundriss stehende Zentralbau erschien in einer zurückhaltenden Farbigkeit von Naturfarbtönen, wie verschiedene Ockerfarben und Braun. Von künstlichen Lichtquellen im Soffittenkranz des Kuppelrings, künstlichen Lichtquellen in den stalaktitenartigen „Muqarnas“ und des Oberlichts wurde die Farbgebung allenfalls aufgelockert. Durch den ständig anders gerichteten Sonnenstrahleneinfall bekam der Innenraum ein sich veränderndes Licht- und Schattenspiel.

Der Chorraum hinter dem Maßwerk wurde in gedämpfter roter Farbe gestaltet. Ein riesiger sechzehnzackiger Stern zierte den mehrfarbig gebänderten Linoleumfußboden und nahm die ursprüngliche Idee Hallers auf, den Stern in das Glasoberlicht einzuschreiben. Die Farbigkeit des Natursteins Travertin der Portale, des mächtigen Supraports mit dem eingeschriebenen, geometrischen Sternenmuster, und des darüber ruhenden Chormaßwerks beherrschte den Innenraum. Auch die Vermauerung der Blendarkaden an der Stirnseite zu den Friedhofsausgängen bot einen gefälligen Akzent.

Türen und Heizkörper waren in Braun gestrichen, wobei die von der Halle abgehenden Türen aus Eichensperrholz gefertigt waren. Verchromte Türbeschläge und metallverkleidete Lampenausstattungen bildeten einen akzentreichen Kontrast zur Holzvertäfelung. Der südlich von der großen Halle gelegene kleine Saal bekam eine komplette Wandverkleidung aus profiliertem kaukasischen Nussbaumholz und war für kleine Feiern vorgesehen.

In beiden Aussegnungshallen waren die Sargräume durch Kurbelmechanismen verstellbare Schiebewände samt sogenannten Ritualschlitzen abgetrennt. Dadurch waren die Verstorbenen den Blicken der Trauernden entzogen. Durch ein Rautenmuster wurde der Gummifußboden des kleinen Saals farbig abgesetzt und rhythmisch gestaltet. Über seine Farbigkeit spekulierten sächsische Denkmalschutzexperten.

Auch über die Farbigkeit des Linoleumfußbodens im großen Saal ist nichts bekannt. Wird beispielsweise der Innengestaltung der Leipziger Gedächtniskirche St. Bonifatius aus dem Jahr 1930 gefolgt, die einer ähnlich expressiven Farbgestaltung folgt und heute noch zu besichtigen ist, entsteht das Bild einer konzeptionellen Raumgestaltung, in der die einzelnen Farben starke Kontraste setzen. Dasselbe könnte auch in der Leipziger Feierhalle verwirklicht worden sein.

Als Konzentrationspunkt diente der mit Flechtmaßwerk verkleidete Chorraum. Das gotisch anmutende und expressionistisch überhöhte Maßwerk wird als Sichtschutz verstanden, weil beim jüdisch-orthodoxen Trauerritual keine Musik vorgesehen ist und der Raumzweck nicht sichtbar sein sollte. Trotz des Wissens über diesen Chorraum wurde er nicht als offene Sängerempore gestaltet. Fremde und Unbeteiligte mussten bei jüdischen Beerdigungen stets in großer Distanz zu dem Verstorbenen und dessen Verwandten stehen. Um diese Pietät zu wahren, wurde die Empore so verkleidet und befand sich von der Sargkammer abgetrennt darüber.

Anstatt bei von mehreren jüdischen Strömungen genutzten Gemeinschaftssynagogen die Orgel mit einem schwer anzubringenden Vorhang zu verdecken, verwendete Haller dieses Maßwerkgitter, in dem er die Spitzbogenformen der Blendarkadenstellung verarbeitete und mit Zackenbändern miteinander verband. Den dahinter befindlichen Chorraum ließ der Architekt in Rot ausschlagen, sodass hier mir der Naturfarbigkeit des Betons, bzw. Putzflächen samt seiner unverarbeiteten Oberfläche, dem natürlichen Lichteinfall, versteckten Lichtquellen in den Muqarnas sowie den farbigen Gummifußboden mit seinen expressiven Formen ein einzigartiger Raumeindruck entstand, der ganz in die damalige Moderne eingebettet war.

Haller griff auf Formen zurück, die in den Zwanziger Jahren von deutschen Architekten oft verwendet wurden. Wilhelm Kreis verwendete 1922/1924 mit seiner monumentalen, zackenartig ausgeführten und ineinandergreifenden Bogenstellung des Maßwerkabschlusses am Wilhelm-Marx-Hochhaus gotische Formen. Eine andere Lösung erfand bereits 1893 der Architekt Constantin Uhde, der ein arabeskenhaftes Muster in die beiden Turmfassaden der Wolfenbütteler Synagoge verarbeitete. Dominikus Böhm galt als Hauptvertreter der Strömung, die gotische und romanische Formen in die Architektur der Zwanziger Jahre verstärkt einführte.

Die Verwendung von Zackenformen und -bänder, Spitzbögen und Maßwerk begründete sich in der Praxis, die Moderne mit Historischem zu verbinden. Diese Architektursprache hob sich von der Reduktion und Sachlichkeit Bauhaus und Neuem Bauen deutlich ab, findet aber Anknüpfungspunkte mit beiden Architekturrichtungen.

Wilhelm Haller bediente sich beim Planen und Bau der Leipziger Feierhalle dieser Trends, die auch in Leipzig im Umlauf waren. Die architektonische Umgebungstemperatur des deutsch-jüdischen Architekten, der aus Breslau 1911 nach Leipzig kam und in der Messestadt 1919 eine nie verwirklichte Kriegerheimsiedlung in Probstheida plante und 1932 für die Planung zum Bau einer Mikwe auf dem Gelände der ebenfalls von den Nazis zerstörten Ez-Chaim-Synagoge zum letzten Mal auf deutschem Boden als Architekt in Erscheinung trat, schuf in ihm das Vorhaben, in der White City von Tel Aviv in den Dreißigerjahren einen noch größeren Schritt hin zu einer internationalen Sprache in der Architektur zu wagen.

Denn in Deutschland war er stark von der sogenannten Darmstädter Schule geprägt, wo eine Gruppe von Architekten die Architektur in Deutschland reformierte und den Ausweg aus der historisierenden Sackgasse und der um 1900 noch grassierenden Redundanz aus Antike, Renaissance und Barock neue Formen und Ansichten entgegensetzten, ohne die Geschichte ganz zu verneinen.

Wer war Wilhelm Haller?

Wilhelm Haller wurde 1884 im polnischen Gliwice geboren, das in der Wilhelminischen Epoche noch zum Deutschen Reich gehörte und Gleiwitz hieß. Seine Eltern zogen mit ihm nach Reichenau in Sachsen, das heute Bogatynia heißt und ebenfalls in Polen liegt. Dort betrieb sein Vater ein Bekleidungsgeschäft. An der Zittauer Baugewerkeschule, an der TH Darmstadt und durch die Mitarbeit in renommierten Büros wie in Breslau, Frankfurt und Leipzig bildete Wilhelm Haller sich zum Architekten aus. Ab 1911 arbeitete er in Leipzig, wo er 1914 ein eigenes Büro einrichtete.

Ein Jahr vor dem Ersten Weltkrieg heiratete Haller in Frankfurt am Main Clara Goldschmidt (1888-1945). Sein Sohn Hans J. Haller (1913 – 2004 ging aus der Ehe hervor. Während seiner Zeit in Leipzig blieb Haller der Bauschule in Zittau als Vorsitzender eines Vereins ehemaliger Schüler und Herausgeber der „Vereinsnachrichten des Altherrenbundes der Zittauer Bauhütte“ verbunden. In diesem Blatt veröffentlichte er während des Ersten Weltkriegs mehrere patriotische Artikel. Er schrieb auch für das „Zittauer Morgenblatt“ mehrere Artikel.

Nach dem Ersten Weltkrieg trat Haller als Baumeister jüdischer Ritualbauten hervor. Dass er im ausgehenden 1. Weltkrieg und frühen Weimarer Republik von den ideologisch geprägten und reichsweit angeregten Siedlungsbauprogrammen für invalide Kriegsheimkehrer und deren Angehörige profitieren konnte, ist weniger geläufig. In Coburg und Stendal errichtete er Siedlungen, die zum Teil in Veröffentlichungen Niederschlag fanden. Dass er auch für Leipzig im Jahr 1917 eine großzügig angelegte Reihenhaussiedlung nordöstlich der heutigen Leinesiedlung in Leipzig-Probstheida plante, war bisher unbeachtet.

Sie fand weder in Hallers eigene Angaben zu seinem Werk noch in die 1930 von Max Reimann über ihn veröffentlichte Monographie Eingang. Für eine solche Siedlung existieren im Leipziger Stadtarchiv Pläne aus dem Jahr 1919 sowie Artikel über die Entwürfe und Planungen von Walter Mackowsky und Haller selbst aus den Jahren 1918 und 1921.

Als Architekt und Vorstandsmitglied der Leipziger Kriegerheimstätten GmbH entwarf der Architekt Bebauungspläne für ein Gebiet südlich des Südfriedhofes und westlich der damaligen Heilanstalt Dösen in Leipzig-Probstheida. Aufgrund der Tagebauvergrößerung durch die Leipzig-Dölitzer Kohlenwerke verwarf die Stadt Leipzig diese Pläne, die vom Rat der Stadt zudem als zu unwirtschaftlich angesehen wurden. So verschwand das Projekt zunächst in die Schubladen der Stadt Leipzig, dann im Stadtarchiv. Aber in den Fragen des Siedlungsbaues galt Haller in der Stadtverwaltung als Experte, wie es auch aus den Quellen hervorgeht.

Noch zu Beginn der dreißiger Jahre des 20. Jahrhunderts, als er sein Leipziger Hauptwerk, die 1938 zerstörte Trauerhalle des jüdischen Friedhofs an der Delitzscher Straße, bereits vollendet hatte, befasste Haller sich mit Wohnhausbau für sozial Benachteiligte. Dies belegt ein Artikel über einen bemerkenswerten Wettbewerb um „Die Stadtrandsiedlung“. Haller berichtete über den 1931 von der Stadt Leipzig ausgeschriebenen Wettbewerb, an dem er selbst offenbar nicht beteiligt war. Ähnlich wie bei den „Kriegersiedlungen“ ging es darum, mit einfachsten Mitteln Wohnraum zu schaffen, der mit Nutzgärten eine gewisse Selbstversorgung der Bewohner ermöglichen sollte.

Die wirtschaftliche Krise am Ende der Weimarer Zeit zwang auch ihn in die Knie. Erst die drohende Machtübernahme durch die Nationalsozialisten zwang Haller zur Auswanderung nach Palästina, wo er 1932 oder 1933 in Tel Aviv sein Büro eröffnete. Bis Ende der dreißiger Jahre wirkte er am Bau der „White City“ mit der Planung verschiedener Wohnhäuser mit. Als die Entwicklung von Tel Aviv ins Stocken geriet, schloss Haller sein Büro und wechselte in das Public Works Department, die öffentliche Bauverwaltung von Jerusalem.

1956 verstarb er nach zwei Ehen im Kreis seiner Familie. Er lebte in kargen Verhältnissen. Sein Werk ist in der Geschichte auseinandergefallen.

Bereits erschienene Zeitreisen durch Leipzig auf L-IZ.de

Der Leipziger Osten im Jahr 1886

Der Leipziger Westen im Jahr 1886

Leipzig am Vorabend des I. Weltkrieges 1914

Einblicke in die Jüdische Geschichte Leipzigs 1880 bis 1938

Der I. Weltkrieg – Leipzig im letzten Kriegsjahr 1918

Leipzig in den „Goldenen 20ern“

Alle Zeitreisen auf einen Blick

Vor 78 Jahren. Im Gedenken an die Opfer der Pogrome vom 7. bis 13. November 1938 – Ein kleiner Exkurs durch jüdische Sportgeschichte (1): Bar Kochba – Leipziger Sport unter dem Davidstern + Video

Empfohlen auf LZ

So können Sie die Berichterstattung der Leipziger Zeitung unterstützen:

Keine Kommentare bisher