Gibt es das eigentlich? Dass der meistgelesene deutschsprachige Autor der 1920er Jahre einfach verschwindet – aus dem Gedächtnis, aus den Bibliotheken, aus den Programmen der Buchverlage? Nicht mal Rowohlt hat ihn noch im Programm, sein einstiger Hausverlag. Dabei war Emil Ludwig einst ein Star wie Thomas Mann oder Erich Maria Remarque.

Seinen Durchbruch hatte der 1881 in Breslau Geborene 1920 mit „Goethe. Geschichte eines Menschen“. Immerhin gibt es dieses Buch als dicken, dreibändigen Nachdruck im Vero Verlag. Man kann also – wenn man Ludwig nicht antiquarisch kauft – zumindest lesen, wie dieser studierte Jurist und Sohn des bekannten Augenarztes Hermann Cohn die großen Gestalten der Geschichte auf damals völlig neue Weise anpackte. Denn mit seinem Stil war Ludwig einzigartig, ein Pionier, der seine Figuren aus ihren eigenen Lebenserfahrungen und persönlichen Stärken und Schwächen heraus handeln und begreifbar werden lässt.Darin durchaus seinem Zeitgenossen und Freund Stefan Zweig verwandt, dessen Bücher heute noch sorgfältig bei Fischer betreut werden. Was der Historiker Armin Fuhrer hier macht, ist eine regelrechte Wiederentdeckung eines Verfemten, eines Mannes, der zwischen allen Stühlen saß und am Ende eigentlich Opfer der deutschen Cancel Culture wurde, ein Begriff, den ich hier eigentlich in Gänsefüßchen setzen müsste, weil er heute (wieder) von den falschen Leuten für das falsche Phänomen benutzt wird.

Denn genau die Leute, die sich heute so peinlich echauffieren über Gendern und Cancel Culture, haben Cancel Culture immer praktiziert. Mit dem peinlichsten aller Höhepunkte, der Bücherverbrennung am 10. Mai 1933. Da warfen die uniformtragenden Studenten auch Bücher von Emil Ludwig ins Feuer. Denn wie kein anderer Schriftsteller aus Deutschland hatte er die Feinde der jungen Republik verärgert, regelrecht auf die Palme gebracht. Die konservativen deutschen Historiker hatten geradezu einen Feldzug gegen den ungeliebten Autoren angezettelt, der mit seinen Büchern über Bismarck und Wilhelm II. die alten Märchen von ihren Nationalhelden regelrecht demontiert hatte.

Es war Emil Ludwig, der als Erster gezeigt hatte, dass auch hinter dem Leben und Handeln dieser beiden Nationalhelden nur Menschen steckten, richtige Menschen mit Schwächen, Abneigungen, Abhängigkeiten und Ängsten. Was er bei der Arbeit an seinem „Goethe“ gelernt hatte, wendete Ludwig fortan in immer neuen Büchern über berühmte Männer (und manchmal auch Frauen) an – und erreichte damit ein Millionenpublikum nicht nur in Deutschland (das er schon 1906 verlassen hatte, auch weil ihm das Kriegsgetöse wirklich Angst machte), sondern auch in Frankreich, England, den USA …

Als in der NS-Zeit tausende deutsche Künstler und Schriftsteller in die USA emigrierten, waren zwar Thomas Mann und Remarque die berühmtesten. Aber in den USA noch berühmter war Emil Ludwig, der sogar ein Buch über Franklin D. Roosevelt, den Präsidenten, geschrieben hatte.

Er war so berühmt, dass ihn die Staatsmänner seiner Zeit einluden und ihn tatsächlich baten, auch über sie ein Buch zu schreiben. Darunter auch Stalin und Mussolini, über die er tatsächlich Bücher veröffentlichte. Genauso wie über Napoleon, Lincoln und Schliemann. Er war ein regelrecht entfesselter Autor, vielleicht ist das ja auch ein Grund, warum sich Verlage heute so schwertun mit ihm. 300 Seiten waren für ihn eher mal eine Zwischendurchbeschäftigung. Denn er schrieb in einem Wahnsinnstempo, unterstützt von seiner Frau Elga, deren Rolle man nicht unterschätzen darf, wie Fuhrer betont.

Der eigentlich mit seiner Biografie über Ludwig auch davon zehren kann, dass Emil Ludwig nicht nur einige Erinnerungsbücher über sein Leben schrieb, sondern auch akribisch Tagebuch führte, sodass heute noch immer auf den Tag genau nachzulesen ist, wann er mit welcher heute immer noch berühmten Person der Zeitgeschichte sprach – darunter nicht nur seine berühmten Schriftstellerkollegen und -freunde von Ernst Toller bis Gerhart Hauptmann. Sondern auch viele Persönlichkeiten aus der Politik von Walther Rathenau über Gustav Stresemann bis zu Heinrich Brüning oder Otto Braun.

Im Grunde dachte Ludwig auch wie ein Journalist. Ihm lag gar nichts daran, die Geschichte in Romane zu verwandeln, also künstlerisch zu verfremden. Im Gegenteil: Er nutzte die Romanform, um den Lesern auf spannende und – so Fuhrer – stilistisch brillante Weise die Menschen nahezubringen, die er hinter der Maske der historischen Persönlichkeit fand. Und das einfach nur, weil er – wie bei Goethe – die persönlichen Zeugnisse dieser Menschen ernst nahm, ihnen zubilligte, auch echte Gefühle zu haben und ein Leben abseits der offiziellen Ämter gelebt und auch durchlitten zu haben.

Erst so, so sein Ansatz, wird begreiflich, warum diese Menschen so handelten, wie sie handelten. Und wird auch deutlich, warum es zum Beispiel zum Ausbruch des Ersten Weltkriegs kam, den ja heutige Historiker auch gern unter dem Motto „Traumwandler“ interpretieren. Man geriet – so liest sich das meist – eher ungewollt in diesen Krieg, keiner sei schuld.

Was den Punkt berührt, warum Ludwig bei den Nationalisten seiner Zeit (und das waren eben nicht nur die Nazis) so verhasst war. Denn die hatten mit der „Dolchstoßlegende“ auch ihre Interpretation von der Kriegsschuld zum Dogma gemacht. Wer auch nur andeutete, dass Deutschland bzw. die entscheidenden Personen rund um Wilhelm II. Mitschuld trugen am Kriegsausbruch, wurde – wie eben Ludwig – zur Zielscheibe bösartigster Angriffe.

In seinem Fall auch durch die komplette konservative Historikerzunft, die ihm in öffentlichen Kampagnen regelrecht Unwissenschaftlichkeit vorwarfen. Eigentlich ein Argument, das auf sie zurückfiel. Das diskutiert Fuhrer sehr ausführlich. Denn tatsächlich arbeitete Emil Ludwig auch in seinen Büchern zu Bismarck, Wilhelm II. und zum Ausbruch des Ersten Weltkrieges („Juli 14. Den Söhnen zur Warnung“) mit historischen Dokumenten und sprach mit vielen Zeitzeugen, die direkt dabei waren. Was ihm eben auch deshalb möglich war, weil Parteifarben ihn überhaupt nicht interessierten.

Ihn interessierten tatsächlich die Menschen, mit denen er sprach. Und dieser Ansatz sollte eigentlich Journalisten auch heute noch Ansporn sein: Er wollte wissen, warum sie so handelten, was sie antrieb. Wohl wissend, dass Geschichte das Ergebnis menschlicher Schwächen und Stärken ist.

Und dass nicht mal der scheinbar mächtige Mann an der Spitze gefeit ist vor Fehlern, Blindheiten, undurchdachten Entscheidungen oder – wie 1914 – absoluten Fehleinschätzungen, die auf Angst und Ignoranz beruhen. Und auf Dünkel und Stolz und – wie bei Wilhelm II. – dem Versuch, persönliche Schwächen durch besonders „mannhaftes“ Agieren zu kompensieren. Es sind meist die schwächsten Persönlichkeiten, die die schlimmsten Hunnenreden halten.

Und wenn man die 2018 erschienenen Bücher zum Jahr 1918 gelesen hat, weiß man, wie schwer sich Historiker bis heute tun, diese psychologische Dimension überhaupt wahrzunehmen und als historischen Zunder zu begreifen.

Fast bedauert man, dass Emil Ludwig nicht auch eine Hitler-Biografie geschrieben hat. Begegnet ist er ihm nur einmal in einem Berliner Hotel, wo er aber – weil er auf solche Details achtete – sah, dass der noch nicht zum Reichskanzler ernannte Hitler vor allem eins war: Ein Schauspieler, der überall penibelst darauf achtete, seine Rolle des „Führers“ zu spielen. Und nur in Momenten, in denen er sich unbeobachtet glaubte, fiel er aus dieser Rolle.

Wie viel Schauspiel steckt eigentlich in Politik und Geschichte?

Und wie frei ist ein Autor davon, selbst aus der Rolle zu fallen? Oder in die Rolle? Denn es stimmt ja: Mit dem beginnenden Kesseltreiben das rechtsradikalen Deutschland gegen Ludwig begann sein Erfolg zu schwinden. Denn hier wurde massiv seine Integrität infrage gestellt, öffentlich und immer heftiger. Sodass Ludwig am Ende der Weimarer Republik wohl auch zu Recht das Gefühl haben durfte, ziemlich allein dazustehen.

Man möchte das gern einschränken. Denn etwa von Ludwig Marcuse gibt es ja einen sehr präzisen und klugen Aufsatz, in dem der Ludwig gegen die schäumenden Professoren verteidigt. Doch allzu viel gab es da nicht. Und Ludwig war nicht der einzige, der Ende der 1930er Jahre schon das Gefühl hatte, dass der Republik schlicht die Republikaner fehlten, die bereit gewesen wären, sie zu verteidigen. Insbesondere das Lager der liberalen Parteien zerbröselte vor aller Augen. Es war zuallererst das Bürgertum, das die junge Republik im Stich ließ und sich zunehmend radikalisierte, sodass die SPD als Verteidigerin der Republik am Ende ziemlich allein da stand.

Fuhrers Buch ist ja nicht ohne Grund 600 Seiten dick geworden. Nicht weil er nun seinerseits versucht, Ludwig in seinem Handeln psychologisch zu erklären, sondern weil er Ludwigs Entwicklung sehr akribisch nachzuvollziehen versucht. Und es trifft eben auch auf Emil Ludwig zu, dass sein späteres Handeln auch (nur) aus seinen früheren Erfahrungen erklärlich ist.

Denn dadurch, dass er sich nicht auf die Position des Schriftstellers zurückzog, der sich nicht in die politische Debatte einmischte, wurde er schon in den 1920er Jahren selbst Teil der Debatte. Und wenn sich Medienforscher irgendwann einmal, wenn sie ihr strenges Korsett mal vergessen, auch mit der Debattenkultur der späten Weimarer Republik eingehender beschäftigen, werden sie merken, wie bekannt einem das alles ist.

Es ist dieselbe „Lust“ an der Verächtlichmachung, Aburteilung, Ausgrenzung, der rigiden Parteilichmachung auch in den großen Zeitungen, wie sie heute digital ausgelebt wird. Und eine unübersehbare Unlust an einer echten Debatte. Die deutschen Zeitungen haben einen gehörigen Anteil an dem, was da 1933 kippte.

Und bei Ludwig hinterließ das natürlich Spuren. Denn da er seinen Wohnsitz schon lange in die Schweiz verlegt hatte, war sein Blick auch ungetrübter, sah er deutlicher, was da im Norden vor sich ging, veröffentlichte er seine Warnung in Schweizer Zeitungen. Aber es nutzte ja bekanntlich nichts. Stattdessen musste er erleben, wie sich gute Freunde sogar dem neuen Regime andienten und noch lange glaubten, dieser Hitler würde schon bald gezähmt sein.

Ludwigs Appelle verhallen

Etwas, woran man ja sogar in Paris, London und New York glaubte, bis 1939 glauben wollte. Auch hier verhallten Ludwigs Appelle, der zwar diesen Hitler bis 1932 nicht wirklich ernst nahm, aber dann umso entschiedener davor warnte, den Mann und seine Drohungen nicht ernst zu nehmen.

Dass Ludwig auch deshalb vieles klarer sah, hat natürlich auch mit seiner Lebensgeschichte zu tun. Denn nicht ohne Grund war er so fasziniert von „starken“ Männern, eine Faszination, die ihn sogar Mussolini bewundern ließ. Als sich Ludwig ab 1940 im Exil in den USA (wo er zeitweilig in nächster Nachbarschaft zu Thomas Mann wohnte) heftigst mit fast der kompletten Emigrantenszene zerstritt, waren einige seiner früheren Bücher durchaus auch Munition gegen ihn selbst, stellten ihn selbst eine kluge Kritikerin wie Hannah Arendt in eine Ecke, wo er beileibe nicht hingehörte.

Aber da hatte er dann auch schon den ganz großen Holzhammer herausgeholt und in mehreren Büchern den Amerikanern erklärt, dass ihr Feind eben nicht nur Hitler hieß, sondern Deutschland. Und dass „die Deutschen“ sehr wohl Schuld trugen am Aufkommen des Nazireiches und an der Entfesselung des Krieges. Und dass sie dafür nach dem Krieg auch bestraft werden müssten. Eine Position, mit der er unter den deutschsprachigen Exilanten ziemlich einsam da stand. Und die uns natürlich heute auch sehr rigide vorkommt. Was wäre aus uns geworden, wenn die Alliierten damals tatsächlich so mit Deutschland umgegangen wären?

Wahrscheinlich haben all jene recht, die – nach anfänglicher Begeisterung über Ludwigs Vorschläge – dann doch lieber eine andere Strategie wählten, nicht den Morgenthau-Plan umsetzten, sondern lieber den Marshall-Plan.

Warum aber ist er so geworden, fragt man sich beim Lesen dieses fast letzten Kapitels in Ludwigs Leben, denn er starb ja schon 1948 kurz nach seiner Rückkehr in die Schweiz? War es wirklich nur Eitelkeit, verletzter Stolz und der Wunsch, als „wichtig“ wahrgenommen zu werden und gar den Präsidenten beraten zu dürfen?

Das fragt man sich auch als Journalist, denn eigentlich hat man doch 20 Jahre zuvor einen Autor gesehen, der keine Scheu hatte, mit den Männern der Zeitgeschichte einfach freundlich und ohne Scheuklappen zu reden, weil er wissen wollte, wie sie dachten und fühlten. Da war von „den Deutschen“ keine Rede, wäre auch Ludwig nie auf die Idee gekommen, die Bewohner Deutschlands alle in einen Sack zu stecken.

All seine Bücher über berühmte Persönlichkeiten erzählen ja eigentlich davon, dass es „die Völker“ gar nicht gibt, sondern stets nur von Emotionen getriebene Individuen, die ihren eigenen Vorstellungen folgen. Warum sollte das unterhalb der Ebene der Berühmtheiten anders sein?

„Land der Dichter und Denker“

Aber Ludwig war ja nicht der Einzige, der sich da im Exil ein eigenes Interpretationsmuster von „den Deutschen“ schuf, das einem eigentlich auch von anderen Autoren vertraut ist, die durchaus ähnlich kritisch auf die Rolle Preußens und des Militärs in Deutschland schauen und die zelebrierte Begeisterung für Uniformen und Kriege. Und dann quasi als Gegensatz die Welt der Musik und Dichtung, die dann in dem immer peinlicheren Spruch vom „Land der Dichter und Denker“ mündete.

Diese Stereotype gibt es ja heute noch, gern gepflegt von überzeugten Chauvinisten, die selten bis nie ein Buch in die Hand nehmen, aber ergriffen jede Wagnerinszenierung verfolgen. Wobei Ludwig ja dafür plädierte, jede Wagneraufführung in Deutschland erst mal 50 Jahre lang zu verbieten. Denn dass Hitlers Inszenierung vor allem Wagnerinszenierung war, das war ihm unübersehbar. Heute eiern die Historiker ja gern herum, wenn sie über Hitlers Wagner-Anhimmelung schreiben und versuchen, Wagner irgendwie von Hitler reinzuwaschen.

Aber man ahnt bei diesem Ludwig, dass es sich lohnt, die Dinge eben nicht nur Schwarz und Weiß zu sehen, in diesem gnadenlosen deutschen Entgegensetzen und Ausgrenzen, als gäbe es immer nur eine Wahrheit. Womit man wieder bei der Cancel Culture wäre, die Ludwig in den USA dann gerade aus der Emigrantenszene mit aller Heftigkeit erlebte. Die sich logischerweise auch angegriffen fühlte, denn stand sie nicht für „das andere Deutschland“?

Brach Ludwig da nicht auch den Stab über die Menschen, die unter Hitler litten und geflohen waren? Freilich war das aber auch nicht der Moment, in dem Ludwig noch fähig gewesen wäre, den Dialog zu suchen. Und irgendwie fehlten ihm in dem Moment wohl die Menschen, die ihn gebremst hätten. Denn dass er hier von Emotionen getrieben war und sich völlig im Recht fühlte (und im Besitz der Wahrheit) ist ja unübersehbar.

War vielleicht schon früher sichtbar, wie Fuhrer feststellt, in Ludwigs seltsamen Ringen um den Alleinbesitz Goethes, das ihn letztlich sogar in einen ganz und gar nicht klugen Angriff auf Thomas Mann und dessen Goethe-Verehrung stürzen ließ. Als wäre sein Selbstwertgefühl angegriffen, als wäre sein eigenes Werk völlig infrage gestellt dadurch, dass ein hochbegabter Konkurrent ihm das Feld auf einmal streitig machte.

„Verehrt, verfemt, verbrannt“

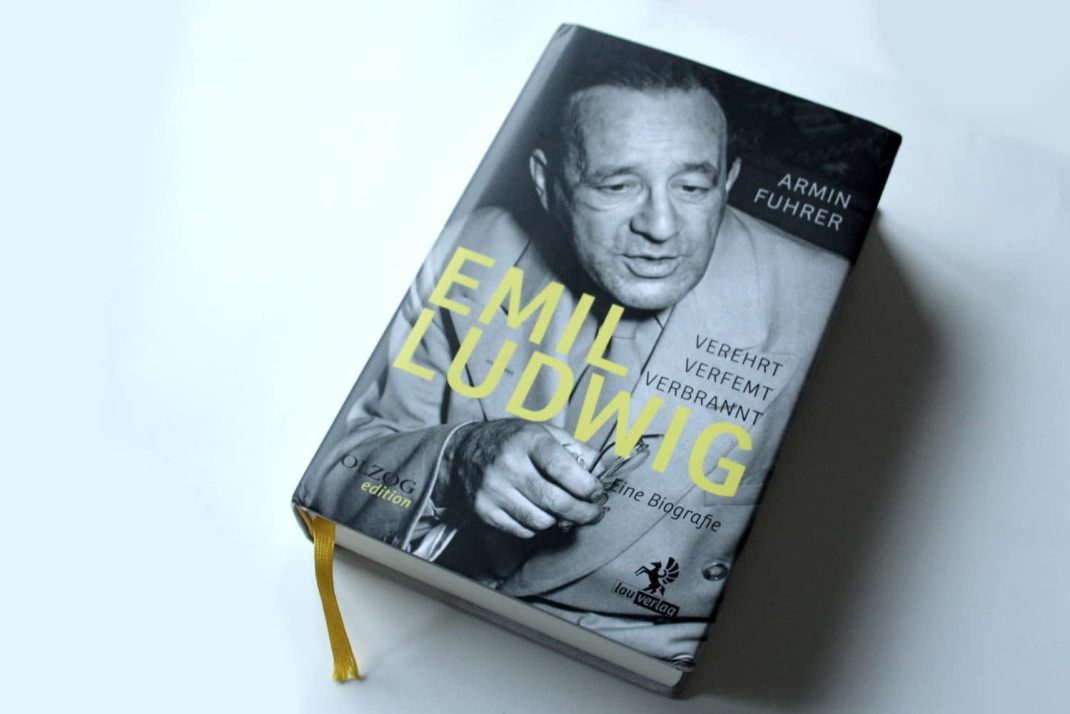

Armin Fuhrer hat die Biografie mit dem Dreiklang „Verehrt, verfemt, verbrannt“ untertitelt. Dabei hätte das „verfemt“ durchaus an die letzte Stelle gehört, denn augenscheinlich waren es genau diese letzten Jahre, in denen sich Emil Ludwig mit fast allen Emigranten heftig zerstritt und so auf einmal auch nicht Teil der Wiederentdeckungen nach dem Krieg wurde, auch wenn einige seiner Buchtitel nach 1945 endlich auch auf Deutsch erscheinen konnten. Er wird zwar erwähnt, wenn es um Emigrationsliteratur geht, aber präsent ist er nicht.

Ob es nur die gewaltige Dicke seiner Bücher ist, darf man wohl bezweifeln. Und ob seine psychologische Herangehensweise heute nicht mehr lesbar ist, kann man ja auch nicht einschätzen, wenn die Bücher nicht präsent sind und diskutiert werden. Hatte er die falschen Thesen? Wohl eher nicht. Eher ging es ihm wohl so, wie es den unpassenden Wortmeldungen in Diskussionen oft geht: Da sie weder ins Schwarze noch ins Weiße Lager gehören, ignoriert man sie, nimmt ihre Positionen auch nicht ernst.

Und natürlich kam ihm sein Schweizer Pass da in die Quere: Er konnte „die Deutschen“ und Deutschland von außen her denken, denn er kehrte ja in die Schweiz zurück, während sich die meisten Emigranten sehr wohl Gedanken darüber machten, was aus diesem Deutschland jetzt werden sollte. Ein Paria unter den Staaten? Eigentlich ein Unding.

Und so schaut man in gewisser Weise auch einem Trauerspiel zu, wenn man Ludwig am Ende so kämpfen sieht, als müsste er noch irgendetwas abrechnen und ausfechten, man weiß nur nicht, gegen wen eigentlich. Warum hat ihn niemand beruhigt und ihm erklärt, dass es niemals gut ist, sich völlig enthemmt in öffentliche Schlachten zu werfen? Mit entfesselten Emotionen schreibt es sich nicht gut. Gar nicht.

Das schafft selbst nur wieder Verbitterung und noch schärfere Angriffe. Aber Emil Ludwig hatte wohl auch nicht das Talent, die Dinge sich erst einmal setzen zu lassen. Oder sich selbst zurückzunehmen, wenn er merken musste, dass er selbst verletzend wurde. Was ja auch mit seinem Schreiben zu tun hatte. Denn war er erst einmal im Stoff, arbeitete er ihn in einem furiosen Tempo herunter. Dann will das gesagt und geschrieben sein.

Wie funktioniert eigentlich Politik?

Was in der Literatur oft genug grandiose Texte ergibt – in der öffentlichen Debatte aber meist zu einer Radikalisierung des Ganzen führt. Am Ende mehren sich die persönlichen Angriffe, will man gar verletzen, vielleicht auch nur, weil einem irgendetwas sagt, dass der andere endlich aufhören soll. Aber das passiert ja nicht, wie heute eine Menge Leute aus den enthemmten Diskussionen im Internet wissen.

Die einzige Bremse ist genau die, die auch eine Demokratie am Leben erhält: der Wille zur Rücksicht, zum Zuhören und zur Bereitschaft, den anderen zumindest zuzubiligen, dass in ihrer Position auch eine Sichtweise steckt, über die man reden kann. Was unter Demokraten ja die Regel sein sollte – von den anderen reden wir hier mal nicht.

Aber diese Tugenden scheint Emil Ludwig am Ende nicht mehr für wichtig gehalten zu haben. Mit langanhaltenden Folgen, die wohl auch dazu geführt haben, dass nach seinem Tod niemand da war, der sein Werk lebendig erhalten hätte und wenigstens die Bücher immer wieder aufgelegt hätte, die für uns heute noch wichtige historische Fragen aufwerfen – wie seinen „Bismarck“ oder „Wilhelm der Zweite“ oder den 1935 bei Querido erschienenen „Hindenburg“, ein Buch, das auch ein wenig erklärt, warum Ludwig den Deutschen eine Vergötterung vom Militär und Führerkult attestierte.

Und das damit auch Fragen aufwirft wie die: Wie funktioniert eigentlich Politik? Und warum ist dieser trübe Glanz der selbst ernannten Führerfiguren auch heute wieder (oder noch) für einige Menschen so anziehend? Warum wählen so viele Menschen nicht wie kluge und informierte Demokraten, sondern nur zu gern autoritäre Bühnenredner?

Eine höchst aktuelle Frage. Und Armin Fuhrer macht mit seiner akribisch erarbeiten Lebensgeschichte Emil Ludwigs eben auch deutlich, dass dieser Autor zu Unrecht vergessen ist und viele Fragen auch kontrovers anreißt, die uns eigentlich heute genauso nahegehen, wie sie den Leser/-innen in der Weimarer Republik hätten nahegehen müssen. Vielleicht auch gingen, denn seine Bücher erreichten ja gewaltige Auflagen.

Nur half das nicht, den Rechtsrutsch zum Ende der Weimarer Republik zu verhindern. Und Fuhrer merkt durchaus kritisch an, dass Emil Ludwig wohl auch übersah, wie machtlos eine Bevölkerung gemacht werden kann, wenn die etablierten Eliten die Macht sogar freiwillig in die Hände eines Extremisten legen.

Nur so als Gedanke zum Schluss, denn bei Ludwig findet man die Antworten dazu wohl eher nicht. Auch wenn sein Leben eben auch davon erzählt, dass selbst ein friedliebender Mensch wie er am Ende meinte, Einfluss auf die Geschichte nehmen zu müssen. Obwohl er um alle Tücken und Fallstricke wusste aus seiner Beschäftigung mit den Großen der Vergangenheit.

Ein am Ende tragisches Schicksal, bei dem die Frage tatsächlich offenbleibt: Ist er tatsächlich durch alle Raster gefallen nach dem Krieg und damit auf gewisse Weise nachträglich verfemt? Oder tun sich deutsche Verleger tatsächlich schwer mit seinen Büchern und zögern deshalb, die oft viele Seiten starken Romanbiografien wieder aufzulegen?

Denn auch das erfahren wir ja, dass der Erfolg Ludwigs in den 1920er Jahren auch eng mit dem guten Riecher Ernst Rowohlts für zugkräftige Titel und Autoren zusammenhängt. Und für ihr Gefühl für das, was die Leser/-innen dazu bringt, sich das neueste Buch aus dem Buchladen zu holen. Das funktionierte erstaunlich gut, bis auch Rowohlt in den Strudel der Finanzkrise von 1929 geriet.

Jedenfalls würdigt Fuhrer mit diesem Buch einen Mann, der zwingend in alle Literaturgeschichten zur deutschen Literatur in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts gehört, der aber aus unerfindlichen Gründen fast daraus verschwunden ist. Was Emil Ludwig auf keinen Fall verdient hat, erst recht, wenn man weiß, wie eng befreundet er mit etlichen der besten Autoren seiner Generation war, die heute alle wie selbstverständlich im Buchregal stehen. Nur bei L ist eine Lücke. Eine ziemlich große.

Armin Fuhrer Emil Ludwig, Lau-Verlag, Reinbek 2021, 28 Euro.

Hinweis der Redaktion in eigener Sache

Seit der „Coronakrise“ haben wir unser Archiv für alle Leser geöffnet. Es gibt also seither auch für Nichtabonnenten alle Artikel der letzten Jahre auf L-IZ.de zu entdecken. Über die tagesaktuellen Berichte hinaus ganz ohne Paywall.

Unterstützen Sie lokalen/regionalen Journalismus und so unsere tägliche Arbeit vor Ort in Leipzig. Mit dem Abschluss eines Freikäufer-Abonnements (zur Abonnentenseite) sichern Sie den täglichen, frei verfügbaren Zugang zu wichtigen Informationen in Leipzig und unsere Arbeit für Sie.

Vielen Dank dafür.

Empfohlen auf LZ

So können Sie die Berichterstattung der Leipziger Zeitung unterstützen:

Keine Kommentare bisher

Einige von Ludwigs Büchern (u.a. die über Bismarck, Wilhelm Zwo und Hindenburg) sind bei Projekt Gutenberg verfügbar: https://www.projekt-gutenberg.org/autoren/namen/ludwige.html