Lehrerin wollte sie eigentlich gar nicht werden. Und nach Sachsen wollte die in Heidelberg geborene Marsha Richarz eigentlich auch nicht. Zwei gute Gründe, um dann in Leipzig Sonderpädagogik und Germanistik auf Lehramt zu studieren. Also ist sie heute Inklusionslehrerin, Bühnenpoetin, Moderatorin, Autorin und – seit März – auch noch Verlagsinhaberin. Denn da hat sie den Brimborium Verlag gegründet.

Der Brimborium Verlag soll „für junge, zeitgemäße und gesellschaftskritische Literatur“ stehen. „Wir möchten Geschichten eine Plattform bieten, die eventuell sonst nicht viel Gehör finden. Themen, bei denen viele eben sagen ‚Mach doch nicht so ein Brimborium darum!‘ oder ‚Stell dich mal nicht so an!‘“, erklärt sie, warum sie den Verlag aus der Taufe gehoben hat.Und die ersten Publikationen erscheinen trotzdem nicht erst 2022, sondern lagen schon unterm Weihnachtsbaum. Eine haben wir hier schon besprochen: Jan Lindners Shakespeare-Adaption „Romeo und Julia: Reanimiert“.

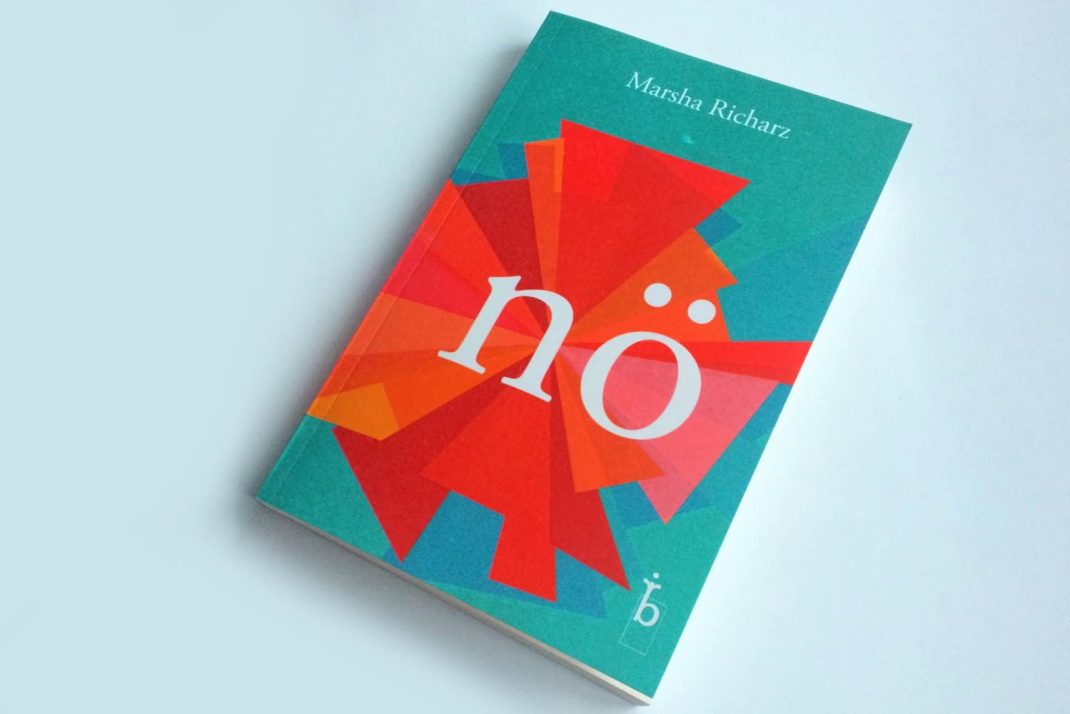

Und ein eigenes Buch hat Marsha Richarz auch gleich dazugelegt: „Nö“. Ihr erstes erschien schon 2015: „Wort ist ihr Hobby“. „Nö“ ist beinah schon so etwas wie ein Manifest. Ein Buch für alle Frauen, die die Nase voll haben davon, dass andere Leute bestimmen, wer sie sein sollen, wie sie aussehen sollen, wie sie sich benehmen sollen.

Manchmal ist man ja verblüfft, wie Bücher miteinander korrespondieren, die man ganz zufällig nebeneinander liest – so wie das jüngste „Poesiealbum neu“, in dem sich Dichter/-innen aus ganz Deutschland mit der Frage beschäftigen „Was wir wollen“, was zwangsläufig schon hinter der nächsten Ecke zu der Frage führt, was wir sollen und wie wir sein und uns benehmen sollen. Deutschland ist kein Land des Wollens, sondern eins des Sollens.

Powerfrauen haben eine Powerstimme

Der Stock steckt uns im Rücken – und auch anderswo, wie Marsha Richarz im Kommentar zu einer aufdringlichen Freundin feststellt, die nach dem Text natürlich nicht mehr zu ihrem Freundinnen-Kreis gehört. Manchmal muss man es einfach sagen. Dann muss es raus. Und Marsha Richarz hat gelernt, wie man es rauslässt.

Etwas spät, wie sie feststellt, denn ihr ging es wie so vielen anderen Mädchen, denen andere eingeredet haben, dass sie von MINT-Fächern keine Ahnung haben, dass sie nicht attraktiv sind und nicht vorlaut sein sollen. Ein paar Jungen kennen das auch: Sei nicht so laut. Sei nicht vorlaut. Warte, bis du dran bist. All solche Sprüche, die dafür sorgen, dass man/frau früh verinnerlicht, dass einem der Platz ganz hinten in der Schlange gehört und andere immer mehr Recht auf alles Mögliche haben als du.

Deutschland ist ein Land der Großmäuler und Kotzbrocken, der Besserwisser und Überholer, der Aussortierer und Aussortierten. Ach ja, die Patriarchen, Möchtegern-Autokraten und ihre traditionell erzogenen Frauen nicht zu vergessen, die ihnen noch im Stadtrat die Pantoffeln hinterhertragen. Glück hat eine, wenn sie wie Marsha eine Chemielehrerin hat, die den eingeschüchterten Mädchen, die sich nicht mal mehr trauen, was zu sagen, den Spruch ins Gewissen hämmert: „Powerfrauen haben eine Powerstimme.“

Das steht natürlich im Text „Powerstimme“ im Abschnitt „Feministin sein“. Die Betitelung verrät es schon: Das Buch ist ein Statement. Eins, das markiert, wer Marsha Richarz ist und sein will: Beobachterin, Feministin, Lehrerin, Mensch. Am Ende gibt es noch einen Abschnitt „Alt sein“. Aber das passiert einer natürlich auch im Leben und in einer Gesellschaft, die nicht nur äußerlich vergreist, sondern auch innerlich. Irmtraut nennt sie ihr alter Ego, das sich an schlimmen Tagen schon mal abmeldet, mit enthemmter Liebe zu Roland Kaiser und Herzbuben.

Inhalt, Ego und Powerstimme

Natürlich entstanden die Texte zuerst für die Bühne. Marsha Richarz ist ja Gründungsmitglied der Leipziger Lesebühne „Kunstloses Brot“, die im Sommer 2020 – nach dem ersten Lockdown – ihr Abschieds-Best-Of auf dem Hof der Bandcommunity gab. Was Marsha Richarz nicht abhält davon, weiter mit selbstbewussten Stücken bei Poetry Slams aufzutreten.

Lesebühne Kunstloses Brot: Das große Abschieds-Best-Of

Und wer die Bühnenszene kennt, weiß, dass die vorgetragenen Stücke von drei Dingen leben: dem Sprachwitz, der starken persönlichen Note und von der Präsenz der Vortragenden. Sprich: Inhalt, Ego und Powerstimme. Wer als Vortragende oder Vortragender nicht präsent und nicht authentisch ist, funktioniert nicht vor dem aufmerksamen Publikum.

Aber wir erfahren ja in diesem Buch: Marsha Richarz hat gelernt, wie man da hinkommt. Auch wenn es im Leben manchmal drunter und drüber geht, man doch in einem seltsamen Bundesland landet und seine ersten pädagogischen Erfahrungen in einer Schule mit besonderen Kindern macht. Und nicht nur mit denen, denn die anderen, die Leute draußen im Tal, die sich für normal und ehrlich halten, sind in der Regel noch eine Nummer schärfer.

Von Parteien ganz zu schweigen, in denen sich „alte weiße Männer“ sammeln. Einer solchen stellt sie in diesem Buch ein gewaschenes „Armutszeugnis“ aus. Was einfach fällig ist: Auch Armut im Denken und Fühlen braucht manchmal ein Zeugnis, in dem schwarz auf weiß steht, dass es ungenügend ist. Eine Lehrerin darf das schreiben.

Und wahrscheinlich müssten es viel mehr Lehrer/-innen schon viel früher tun. Am besten sogar mit fettem Rot unter dem Aufsatz mit angelernten Phrasen: Mitgefühl ungenügend, eigene Haltung ungenügend. Selbsterkenntnis null.

Aber wie wir leider wissen, sind viele Lehrer/-innen dazu nicht mutig genug. Oder nicht erwachsen geworden. Nicht an den Kant’schen Punkt gekommen, an dem sie sich getraut hätten, sich „ihres eigenen Verstandes“ zu bedienen. Lieber kleben sie an Lehrplänen, die wieder von alten weißen Männern geschrieben wurden, die die Vergreisung im Kopf mit Erwachsenwerden verwechseln. Und Frauen für Gebärmaschinen halten. Das steht dann wieder in herrlich eindeutigen Maximen in Richarz’ Text zur Powerstimme.

Alter weißer Männer-Murks

Denn wenn man eines lernt, wenn man für die Bühne schreibt, dann das: Klarheit und Deutlichkeit. Und immer: Selbst-Reflexion. Denn über andere urteilen, das ist das, was die alten weißen Männer mit ihrer Bärbeiß-Miene am besten können. Selber machen sie nie Fehler. Obwohl das, was sie zustande bringen – Marsha Richarz beschreibt es auch am Thema Bildung – reiner Murks ist: Vielleicht gewollt, aber weder bewältigt noch gekonnt.

Irgendwie eine unfähige Truppe von Männern, die selbst beim zehnten Fehlversuch nicht merken, dass ihre Methode Käse ist und nicht funktionieren kann. Ausbaden müssen es dann die Schüler/-innen und die Lehrer/-innen. Und zwar nicht nur die in den Förderschulen, auch die anderen, wo sie wie Massenkonfektion im Fließbandverfahren behandelt werden.

Da merkt man schnell, dass das womöglich genau daran liegt, dass diese alten Männer nie gelernt haben zu reflektieren, sich aus der Big-Boss-Rolle in die Beobachterrolle zurückzuziehen und einfach mal zu beobachten, was wirklich passiert. Und wie es einem selber dabei geht.

So, wie das Marsha Richarz etwa in „Fitnessstudio“ oder „Waschlappenwoman“ macht. Denn genau hier entsteht das, was wirklich der Humor in unserem Leben ist: die Fähigkeit, sich selbst als unfertiges und unsicheres Wesen zu erleben. Und damit als Mensch wie jeder und jede andere.

Marsha Richarz – Waschlappen-Woman

Anfangs staunt man nur: Hoha, eine Lehrerin! Die auch noch prägnant und gepfeffert schreibt. Was Leipzig alles so hervorbringt. Davon bitte mehr. Könnte denn Literatur nicht immer so deutlich und ohne den angelesenen Klassiker-Schwulst sein? So, wie einer der Schnabel gewachsen ist?

Wobei: Schon im Vorwort verrät Marsha Richarz ja, dass auch Schreiben politisch ist. „Jede*r von uns ist Mensch. Aber nicht alle sind Mensch auf dieselbe Art und Weise.“ Wir erleben zwar alle denselben Film, aber jeder aus völlig anderer Perspektive. „Dieses Buch zeigt nur eine Perspektive des Menschseins. Meine.“

Was Frauen wollen sollen

Man schlüpft tatsächlich in ihre Haut, lernt ihre Sorgen kennen und unsere Vorurteile. Aber – und das macht das Buch so schön prägnant: Man vergisst nie, dass man alles aus der Perspektive von Marsha Richarz erlebt, betrachtet und bewertet. Sie tut nirgends so, als schwebte sie über den Dingen oder spräche gar aus einer abgehobenen Perspektive, wie es leider unsere alten und jungen weißen Männer nur zu gern tun, wenn sie uns den richtigen Patriotismus und die „richtigen“ Werte einreden wollen.

Nach denen sie selbst nicht leben. Weil das alles ausgedachter Männer-Blödsinn ist, undurchdacht, ungelebt und schlecht oder auch gar nicht beobachtet.

Wer nicht gelernt hat, sich selbst und andere wirklich mit dieser Neugier zu beobachten, die Marsha Richarz an den Tag legt, der lernt nichts – nichts über die anderen und nichts über sich selbst. Schlimm nur, wenn diese Ungebildeten dann in die großen Ämter gewählt werden, wo sie uns ihren pathetischen Blattsalat als Wert und Ordnung verkünden.

Keine Überraschung also, dass Marsha Richarz einen Text dann auch „Waswirwollen“ genannt hat. Mit den üblichen Frauen-Hochglanz-Magazinen als Aufhänger, in denen heute genau das antiquierte Frauenbild verkauft (und von Frauen tatsächlich gekauft) wird, das sich alte dickbäuchige Patriarchen ausgedacht haben: Schön sollen sie sein, anschmiegsam und gebärfreudig. Und gut kochen sollen sie auch können.

Versteckt euch, Jungs!

Aber da haben es die Frauenmagazine mit einer Powerfrau zu tun, die sich nicht verstellt und freundlich lächelt, sondern sagt, was sie sich nicht mehr bieten lassen will von diesen Typen, die 150 Jahre Emanzipation einfach verpasst und verpennt haben. Das dürfte so manchem Mann durchaus Angst machen.

Versteckt euch also Jungs, unterm Tisch oder in der Besenkammer. Hier meldet sich eine Frau zu Wort, die Feminismus und Gleichberechtigung ernst nimmt. Und sich diese nicht nur schüchtern wünscht, sondern mit Powerstimme benennt, was fällig ist. Überfällig. Gerade in diesem Text merkt man, dass die Männermehrheit in unserem Land noch 150 Jahre hinterherhinkt hinter der Wirklichkeit.

Denn das „Schönste am Feminismus ist: Es geht um Selbstverwirklichung.“ Denn genau das wird Frauen, die brav lernen, sich wie Weibchen zu benehmen, genommen. Und zwar schon früh, wenn ihnen Eltern die alten Prinzessinnenrollen beibringen: Sich selbst zu verwirklichen. Was man nämlich erst mal herausbekommen muss. Das lernt man nämlich nicht in der Schule, das muss man selbst ausprobierten.

Und danach suchen. Da geht es Jungen wie Mädchen. Und es wird keinem von beiden leicht gemacht. Spätestens wenn man in dieser elend langen Phase des Suchens ist, in der man dann irgendwann Mitte 20 so eine Ahnung hat, was man alles nicht werden will. Und gleichzeitig merkt, dass es für das, was man wirklich will, in einer von alten Rollen geprägten Gesellschaft eigentlich keinen Platz gibt.

Und dass Frauen das noch schwerer haben, steckt selbst in solchen Sätzen, wie sie Marsha Richarz aufspießt: „Einen Uterus zu besitzen heißt nicht, das man die Familie vor die Karriere stellen will.“ Nur so als Beispiel. Aber auch männliche Leser werden sich spätestens in der Mitte des Buches erfrischt fühlen.

Als hätten sie eine richtig schöne kalte Dusche genommen und der ganze Müll an Vor-Urteilen, Allgemein-Plätzen und Patriarchen-Weisheiten ist von einem abgefallen, man kann wieder atmen, die Stimme kommt zurück und die Freude am Leben. Wo war man da die ganze Zeit? In einem Albtraum? In einem Alte-Männer-Heim? In einer Früher-war-immer-alles-besser-Partei? Ja.

Heimatlos

Genau so fühlt man sich. Spätestens, wenn Marsha Richarz ihre Geschichte vom Leipziger „Weihnachtsmarkt“ erzählt hat, der in diesem Jahr – zum Glück – wieder ausgefallen ist. Das hätte schon viel früher passieren müssen. Diese hingebaute Ausrede dafür, dass besoffene Paschas sich mit steigendem Alkoholpegel immer schlechter benehmen dürfen.

All dies Typen, mit denen man sich selbst in nüchternem Zustand unwohl fühlt, weil man die ganze Zeit spürt, dass nur ein ganz weniges genügt, dann werden sie übergriffig auf all die Weisen, mit denen manche Kerle meinen, erst echte Männer zu sein: laut, sexistisch, stets leicht aggressiv, weil sie selbst ahnen, dass sie dafür eigentlich eine Tracht Ohrfeigen verdient hätten.

„Ich habe keine Heimat“, schreibt Marsha Richarz dann in „Heimatlos“. Und erklärt dann trotzdem, wie man dennoch eine Heimat findet. Denn die schafft man sich erst, was die ganzen Heimattümler nicht mal ahnen, weil sie geistig aus ihrem Kleckernest nie herausgekommen sind. „Home is where your heart is“, stellt Richarz am Ende noch leicht zweifelnd fest. Aber das trifft es wohl.

Und damit müssen sich die alten Narren hinterm Berg eben abfinden: Viele junge Leute denken nämlich eher wie Marsha Richarz, auch wenn es die meisten nie so deutlich sagen würden: „Und Menschen, die mit mir Abitur gemacht haben, hetzen über Flüchtlinge. Weil Diversität ein Fremdwort ist, weil man es nicht anders kennt, weil Blickwinkel fehlen, weil der Suppentellerrand zu hoch ist und jeder dann doch lieber sein eigenes Süppchen kocht. (…) Ich habe keine Heimat.“

Aber das kann wohltun. Denn dann muss man den ganzen Käse über „unsere schöne Heimat“ nicht nachplappern. Sondern kann sich selbst eine Heimat schaffen, schön verteilt aus dem Puzzle-Stücken des eigenen Lebens. Da schaut man sowieso anders auf die Dinge und hält Heimat nicht mehr für eine heilige Kuh. Eher für eine faule Ausrede für Leute, die zu faul sind, ihr kleines Kaff im Kopf auch nur für einen Tag zu verlassen.

Marsha Richarz „Nö“, Brimborium Verlag, Leipzig 2021,15 Euro.

Hinweis der Redaktion in eigener Sache

Seit der „Coronakrise“ haben wir unser Archiv für alle Leser geöffnet. Es gibt also seither auch für Nichtabonnenten alle Artikel der letzten Jahre auf L-IZ.de zu entdecken. Über die tagesaktuellen Berichte hinaus ganz ohne Paywall.

Unterstützen Sie lokalen/regionalen Journalismus und so unsere tägliche Arbeit vor Ort in Leipzig. Mit dem Abschluss eines Freikäufer-Abonnements (zur Abonnentenseite) sichern Sie den täglichen, frei verfügbaren Zugang zu wichtigen Informationen in Leipzig und unsere Arbeit für Sie.

Vielen Dank dafür.

Empfohlen auf LZ

So können Sie die Berichterstattung der Leipziger Zeitung unterstützen:

Es gibt 2 Kommentare

Völlig unklar, was Herrn Julke zu so einem hasserfüllten Pamphlet verleitet hat.

Ein Menge Menschen, darunter viele Frauen, erzählen, dass es sie um den geschlossenen Weihnachtsmarkt dauert. Ich hab auch keine Lust diese schöne Stimmung dort (ich rede nicht von Freitag oder Samstag 20 Uhr) von der Reduktion auf Besoffene schlechtschreiben zu lassen.

Dann die Frauen als Gebärmaschine. Wie bitte? In einem Land, in dem 1-2 Kinder pro Familie die Regel sind?

Dann das sich-hinten-anstellen schlecht sein soll, als Gegenentwurf zur Selbstverwirklichung? Aber gern doch, genau so! Natürlich soll jeder schauen das er nicht untergebuttert wird und seinen Weg gehen kann, aber es täte manchem Proleten und manchem “it-girl” sehr gut, wenn die Klappe das ein oder andere Mal geschlossen bliebe, oder vielleicht wenigstens bedachter geöffnet würde.

“Sei nicht so laut. Sei nicht vorlaut. Warte, bis du dran bist. All solche Sprüche, die dafür sorgen […]” und hier vervollständige ich: das man anderen Menschen zuhört und ihnen mit Respekt und Würde begegnet.

Dieser ganze Text liest so derart kalt, nach Orientierung und Idealen suchend, selbsthassend und gleichzeitig das Buch und die Auffassung der Autorin unkritisch anhimmelnd, dass ich nach der x-ten alte-weiße-Männer Wiederholung anfing kursorisch zu lesen.

Herr Julke stellt hier viele Bücher vor, und ich hatte schon so manche Anregung dankbar bekommen. Ich würde mich freuen, wenn es demnächst wieder etwas angenehmer sein würde.

Nur als Anregung: Vielleicht können wir uns auf dem Weg zu einer zumindest etwas vorurteilsfreieren und weniger stigmatisierenden Gesellschaft Bezeichnungen wie “Alter weißer Männer-Murks” sparen. Das Alter, die Hautfarbe und das Geschlecht sollten nun wirklich keine Rolle spielen. Wenn es “Murks” ist, ist es egal, wer ihn gemacht hat. Zumindest wenn man davon ausgeht, dass “Minderheiten” kein größeres Recht auf “Murks” haben als “Mehrheiten”. Aber wie auch? “Murks” ist eine Frage der Qualität, nicht der Quantität.