Schon der Buchtitel reizt. Und für manche Rezensenten ist er wie eine Honigfalle. Oder ein Frame: Man tappt hinein, hat gleich alles in Schubladen sortiert. Und dann tobt man drauflos wie Marcel Reich-Ranicki in seinen wildesten Zeiten. Denn wenn man einen fetten -ismus in der Tasche hat, braucht man sich mit dem Inhalt nicht mehr zu beschäftigen. Das ist ein Problem unserer Zeit. Ein Sprach-Problem.

Und um Sprache geht es Dieter Kalka, den manche noch als Liedermacher kennen, als Liedermachen im Osten Deutschlands noch ein Akt der Rebellion war. Manche kennen ihn auch als Autor des historischen Romans „Sudička“, mit dem er die slawische Geschichte des deutschen Ostens lebendig werden ließ, bevor die slawischen Stämme „christianisiert“ wurden.

Mancher kennt ihn auch von seiner Arbeit als Logopäde in Connewitz, wo er seine Praxis genau neben der Polizei hat – mit klirrenden Folgen. Denn die Attacken auf die Polizeidienststelle hatten auch schon 15 Mal zur Folge, dass in seiner Praxis die Fensterscheiben zu Bruch gingen.

Ein sensibles Feld

Und nun also auch noch eine Streitschrift, auf die er auch noch draufgeschrieben hat „Eine Streitschrift“. Damit auch die Grabenkämpfer unter den Kritikern merken, dass hier einer streiten will. Eigentlich fehlt auch schon lange eine Streitschrift über das Streiten in Deutschland. Wir können es augenscheinlich nicht mehr.

Oder – auch das nur eine Vermutung – die Zersplitterung der Medienlandschaft sorgt dafür, dass es keine gemeinsame Arena mehr gibt, auf der wirklich gestritten werden könnte. Jeder konsumiert und veröffentlicht nur noch in seiner Blase. Und wenn man sich dann mal um die anderen kümmert, wird gescholten, verächtlich gemacht, verteilt, belehrt und verachtet.

Und das leider von meist studierten Kombattanten, die eigentlich den respektvollen Umgang mit anderen Leuten und ihren Ansichten gelernt haben müssten. Die also Gesprächskultur vorleben müssten. Aber beim Ausgrenzen und Zensieren ganz vorne dabei sind.

Und natürlich geht es um ein sensibles Feld: unsere Sprache.

Sprache ist zum Ausgesprochenwerden da. Wer den Mund halten soll, darf nicht mehr mitreden. Und als Logopäde weiß Dieter Kalka wie das ist, wenn Menschen Schwierigkeiten mit dem Sprechen haben, wenn die Zunge nicht so richtig will und die Nervosität ein Übriges tut.

Denn wer nicht deutlich sprechen kann, wird auch nicht verstanden. Oder falsch verstanden. Unsere Sprache ist unheimlich reich, wie ja gerade erst wieder das kurzweilige Buch „Die außergewöhnliche Geschichte unserer Wörter“ aus dem Dudenverlag anschaulich erzählt hat. Denn unsere Sprache hat eine lange Reise hinter sich, hat sich immer wieder verändert und neue Wörter aufgenommen.

Wem gehört eigentlich die Sprache?

Der Sprachschatz der meisten Deutschen ist zwar recht klein mit 10.000 bis 15.000 Wörtern von mindestens 400.000, die im Grimm’schen Wörterbuch stehen.

Aber auch ein schmaler Sprachschatz lebt davon, dass man genau formulieren kann und verstanden wird. Darum ging es eigentlich seit Luther, dem sehr bewusst war, wie das Volk letztlich ausgegrenzt wurde, wenn die geistliche Elite nur Latein sprach. Seine Übersetzung des Neuen Testaments war der Beginn einer Normierung der deutschen Hochsprache, die bis heute anhält.

Inzwischen sogar institutionalisiert, was nicht unbedingt ein Fortschritt ist, wie alle wissen, die sich seit 1996 über die (neue) Rechtschreibung ärgern. Zahlreiche Zeitungen und Verlage haben sich dem sogar verweigert oder sind nach ersten Versuchen zurückgekehrt zur alten Rechtschreibung.

Das Problem daran klingt bei Kalka nur am Rande an, ist aber einer der Hauptzünder für seine gepfefferten Sätze und die Emotionen, die dahinterstecken. Denn auch die Grimms und Konrad Duden hatten niemals vor, den Deutschen vorzuschreiben, wie sie zu sprechen haben.

Sie wollten die gesprochene Sprache so bewahren, wie sie ist. Der „Duden“ selbst vollzog über 100 Jahre Sprachentwicklungen nach, die sich im Alltagsgebrauch etabliert hatten, ohne dass staatliche Gremien da hineinpfuschten.

Doch was 1996 umgesetzt wurde, war ein Projekt von oben, letztlich ein Beschluss der Kultusministerkonferenz (die es seit Jahrzehnten nicht fertigbekommt, ein gerechtes und attraktives Bildungssystem auf die Beine zu stellen). Das Ergebnis war eine Reform, die mit der Alltagssprache nicht viel zu tun hatte, in Teilen sogar falsch war, was dann nach der Jahrtausendwende auch im „Duden“ wieder korrigiert werden musste.

Wer darf sprachliche Vorschriften machen?

Aber seitdem scheint in akademischen Kreisen das Gefühl entstanden zu sein, dass man politische Ambitionen in Sprache umsetzen und anderen Leuten vorschreiben kann. Das geht jetzt ein Stück weit über Kalkas Buch hinaus, aber darum geht es letztendlich. Denn in seiner Praxis begegnen Kalka immer wieder Menschen, die mit dem elitären Streit um Gendersternchen, Diversitäten oder Wortverbote nichts anfangen können.

Und die befremdet vor Fernsehsendungen des öffentlich-rechtlichen Rundfunks sitzen und nur noch Bahnhof verstehen, wenn Moderator/-innen versuchen zu gendern und politisch korrekt zu sprechen.

Natürlich wird es hier schwierig. Man ist mittendrin in vermintem Gebiet. Und man muss auch nicht alle Positionen teilen, die Kalka zuspitzt. Etwa die im Titel schon anklingenden.

Denn zur Geschichte des Sprachgebrauchs gehört nun einmal auch, dass Worte historisch belastet sein können. Und es auch sind. Sie funktionieren wie Trigger und werden so eben auch noch immer von vielen benutzt.

Der Kampf gegen das kolonial und rassistisch hochbelastete N-Wort ist übrigens gar nicht so jung. Das haben uns schon unsere Eltern frühzeitig ausgeredet, wenn auch meist nur mit einem: „Das sagt man nicht.“

Die Sensibilität für die Bosheit vieler Worte ist durchaus bei vielen Menschen vorhanden. Auch wenn sie oft gar nicht das historische Wissen haben, woher diese Worte kommen, wann und wie der Rassismus in Deutschland hoffähig wurde und wie viel koloniales Erbe darin steckt.

Das muss man erst wieder ins Gedächtnis rufen, wenn man die hochgradige Belastung von Wörtern diskutieren möchte. Susan Arndt hat das zum Beispiel in ihrem Buch „Rassistisches Erbe“ getan.

Bereinigte Geschichte(n)?

Man geht mit Worten anders um, wenn man weiß, welche historische Konnotation sie haben. Und tatsächlich wird uns nichts fehlen, wenn Mohrenapotheken und Zigeunersoßen aus unserem Sprachgebrauch verschwinden.

Kalka weist zu Recht darauf hin, dass unsere Sprache reich ist und für fast alle belasteten Worte meist auch einen Ersatz bereithält. Bei Schokoküssen weiß jeder, was er kauft – und denkt viel eher an leckere Schokolade als an Afrika. Nur so als Beispiel.

Schwieriger wird es, wenn Akademiker anfangen, ganze Bücher zu gendern oder zu korrigieren. Die Diskussion um den Südseekönig in Lindgrens Pippi-Langstrumpf-Geschichten war ja medial überall zu verfolgen. „Onkel Toms Hütte“ erlebt ja dieselbe Diskussion.

Und es sind die falschen. Es sind die Diskussionen von Leuten, die Geschichte gern nachträglich korrigieren wollen. Mit dem Ergebnis, dass der Sprachgebrauch der Zeit verfälscht wird.

Jeder vernünftige Verleger würde solche Stellen mit Anmerkungen versehen und den Lesern erklären, warum diese Worte da stehen und wie viel sie vom Rassismus ihrer Zeit erzählen. Kinder und andere Leser sind ja nicht doof – werden aber oft so behandelt. Bevormundet, könnte man sagen.

Von Leuten, die sich wie Sprachwächter benehmen. Da wird Dieter Kalka sehr deutlich: „Es ist meine Sprache so wie Ihre auch, und sie gehört allen, nur nicht dem Staat, und der Sprachpolente schon gar nicht. Wer einem in die Sprache pfuscht, will die Seele!“

Man merkt schon, dass hier seine Erfahrungen aus DDR-Zeiten mitsprechen, als man sich lieber verkniff, öffentlich so zu sprechen, wie einem der Schnabel gewachsen war. Das ging in der Regel schief und konnte drastische Strafen nach sich ziehen.

Gendern schafft keine Gleichberechtigung

Wobei Kalka ganz und gar nicht meint, dass Rassismus etwas in unserer Sprache zu suchen hat. Aber man kommt dem nicht bei, indem man einfach Wörter auf den Index setzt. Er ist sich nur zu sehr dessen bewusst, dass das sogar genau denen in die Hände spielt, die sich dieser Worte bemächtigen und nun als Verteidiger der Sprechfreiheit gerieren.

Kalka: „Was ist mit den Völkern, die wir gnadenlos ausgebeutet oder vernichtet haben? Werden sie mit ein paar Wörtchen, die wir ändern, zufrieden sein? Kaum. Zwischendurch betreten wieder starke Männer die Bühne, abgehalfterte Geheimdienstler oder Milliardäre mit Perücken und hetzen uns aufeinander.“

Zu Recht markiert er es als Scheinheiligkeit, wenn rassistisch belastete Wörter zwar öffentlich verdammt werden, Deutschland sich aber seit Jahrzehnten schwertut, Reparationen an all die Völker zu zahlen, die es mit Krieg und Völkermord überzogen hat. Da kommen sich dann alle so schön korrekt vor – an der arroganten Haltung gegenüber anderen Völkern aber ändert das nicht die Bohne.

Und da gilt in Bezug auf rassistische Worte eigentlich dasselbe wie beim Thema „Gendern“.

Zum ersten schreibt Kalka: „Aber wenigstens einmal sollte man die Position derer einnehmen, welche dieses Schicksal erlitten haben und nun beobachten, wie es sich fortsetzt.“ Denn als Wohlstandsgesellschaft profitieren wir nach wie vor von (neo-)kolonialen Verhältnissen.

Das vernebelt sogar so ein Begriff wie „ökologischer Fußabdruck“. Klingt beim ersten Lesen richtig, ist aber falsch. Denn wir verbrauchen nicht zwei oder drei Erden. Wir verbrauchen den Reichtum der Länder, die wir mit unserem Wohlstand nach wie vor ausplündern.

Unsichtbar gemachte Ausbeutungsverhältnisse

Kein Wunder, dass Kalka gerade den Linken die Leviten liest, die sich in Gender-Kämpfen bis ins Detail verlieren, aber die Ausbeutung der Armen in dieser Welt scheinbar völlig aus dem Fokus verloren haben.

„Ich weiß, worauf unser Reichtum in der westlichen Welt fußt: auf Kolonien und auf Sklaverei. Das ist heute nur marginal anders. Nur, dass es sich durch die ererbten Strukturen fortsetzt.“

Es geht also um Wahrnehmung. Wenn die falschen Diskussionen geführt werden, übersieht man die tatsächlich heiklen Themen. Das Gendersternchen scheint zwar Frauen sichtbarer zu machen. Aber die Diskussion um all die verschiedenen Formen des Genderns kaschiert, dass von Gleichberechtigung überhaupt keine Rede sein kann.

Auch hier geht es um Strukturen, die Frauen systematisch benachteiligen. Da war sogar die DDR schon mal weiter, stellt Kalka fest. Obwohl er das Land, das er selbst mit weggesungen hat, eigentlich so nicht loben wollte.

Und auch in der fehlenden Gleichberechtigung der Geschlechter spiegeln sich Machtverhältnisse. Genauso wie in der Frage von Fremdbezeichnungen. Auch die diskutiert Kalka, wenn auch nicht ganz schlüssig.

Denn gerade bei der Diskussion um das Wort Zigeuner argumentiert er im Grunde konsequent, wenn er sagt: Wie Menschen bezeichnet werden wollen, die einer bestimmten Bevölkerungsgruppe angehören, sollen sie selbst entscheiden dürfen. Dann kann es auch passieren, dass das von akademischen Diskussionsteilnehmern vorgeschlagene „Sinti und Roma“ vielleicht sogar unpassend ist.

Dass er dann freilich für die „Indianer“ kämpft, weil die in DEFA-Filmen so heldenhaft gezeigt wurden, ist dann freilich ein Fehlschluss. Auch wenn es hier ebenfalls akademische Versuche sind, die falsche Bezeichnung durch eine wissenschaftlich korrektere zu ersetzen.

Dass auch „Ethnie“ und „Ureinwohner“ höchst problematisch sind, diskutiert ja Susan Arndt in ihrem Buch. Eine Diskussion dazu findet man im Wikipedia-Artikel zu „First Nations“.

Akademische Sprachwelten

Und natürlich ist unübersehbar, dass die akademische Diskussion im Alltagssprachgebrauch so gut wie keinen Niederschlag findet. Auch nicht all die Versuche, eine zunehmend kleinteiligere Definition von Diversität im Sprachgebrauch zu verankern.

Es funktioniert nicht. Und zwar auch deshalb nicht, wie Kalka betont, weil in der Diskussion immer wieder Genus mit Sexus verwechselt wird. Texte, in denen dann mit allen Mitteln gegendert wird, werden geradezu unlesbar.

Und Unlesbarkeit ist nun einmal das Pendant zur Unaussprechlichkeit: Reden hört auf, flüssig und verständlich zu sein. Die ganze Debatte kommt – wie Kalka immer wieder anmerkt – aus akademischen Höhen: Akademiker/-innen versuchen dem Volke vorzuschreiben, wie es zu sprechen hat. Und das Volk verweigert sich. Zumindest sieht es so aus. Denn hier wurde ganz eindeutig die Sache auf den Kopf gestellt, eben nicht – wie bei Luther – „dem Volke aufs Maul geschaut“, sondern ein akademisches So-soll-es-sein definiert.

Und man erntet dafür dasselbe Unverständnis wie die verunglückte Rechtschreibreform von 1996. Zeichen auch dafür, wie weit sich die heutige Intelligenzija von „den Leuten da unten“ längst entfernt hat. Man spricht nicht mehr dieselbe Sprache. Und man behandelt Sprache wie etwas, das den Akademikern gehört.

Und das hatten wir schon mal, stellt Kalka fest: „Das Leben treibt einen immer wieder in die Steinbrüche der Schuld. Geplante Freundschaft, befohlene Reue, wie sie in der DDR Tagesordnung war, dringt nicht unter die Haut.“

Die Phrasen perlen ab, wenn über die tatsächlichen Ereignisse und Strukturen dahinter nicht gesprochen wird oder werden darf. Über Kolonialismus, Diskriminierung, Ungleichheit, verhinderte Emanzipation usw.

Nicht mehr verstanden werden

Man muss nicht jedem Argument folgen. Man merkt schon, dass Kalka in vielen Passagen seinem Esel so richtig die Sporen gegeben hat und auch übers Ziel hinausgeprescht ist. Hier wollte einer mal richtig Dampf ablassen, dessen Profession das verständliche Sprechen ist. Denn wenn wir nicht verstehen, was der andere spricht, verstehen wir einander nicht.

Die Debatte läuft ins Leere und die, die nicht mitgenommen werden, drehen sich um und gehen – mit dem fatalen Gefühl, dass hier über ihre Köpfe hinweg debattiert und verordnet wird, ihre Sorgen und Nöte in dem Gerede aber nirgendwo mehr vorkommen.

Man redet aneinander vorbei. Nur in jeder Blase sind alle davon überzeugt, dass ihr Sprechen für alle gültig ist. Sodass diese Schlachten dann eben auch fast nur in universitären Höhen ausgetragen werden. Mit viel Widerhall in den Medien.

Aber wenig Bezug zur erlebten Wirklichkeit der Leute, die man so gern belehren möchte.

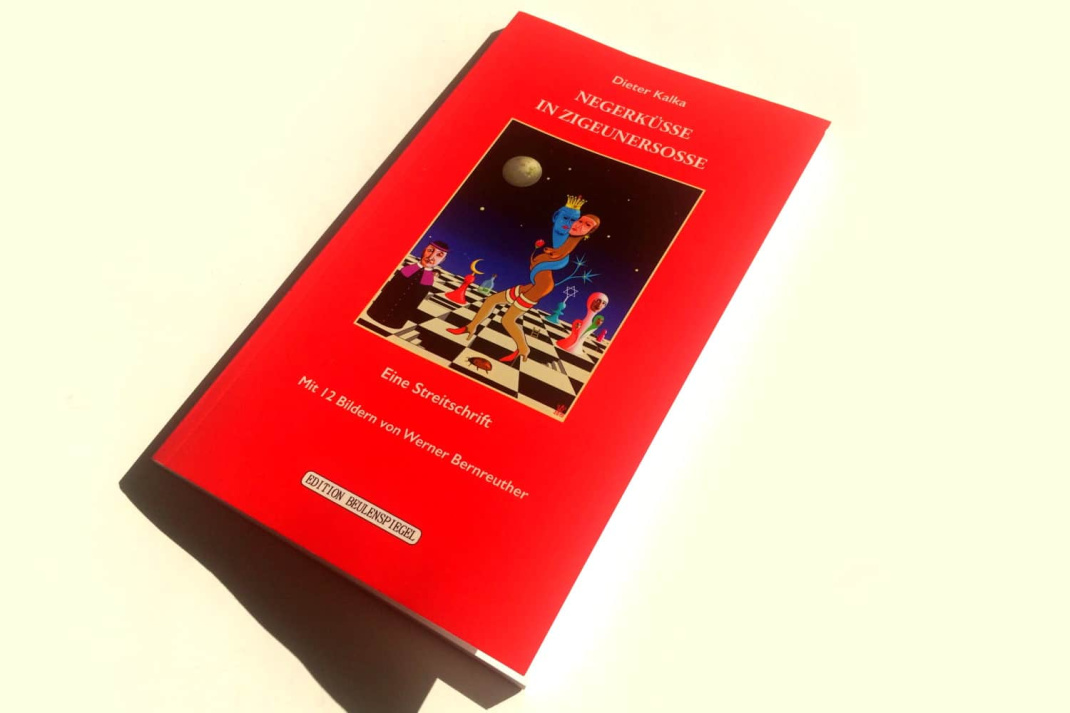

Dieter Kalka Negerküsse in Zigeunersoße Edition Beulenspiegel, Dassow 2021, 11 Euro.

Empfohlen auf LZ

So können Sie die Berichterstattung der Leipziger Zeitung unterstützen:

Es gibt 14 Kommentare

> Muß man Menschen 2022 wirklich noch erklären, dass es sich nicht gehört die beiden im Titel befindlichen herabstufenden Bezeichnungen benutzen zu können

–

Ich hatte nicht den Eindruck, dass es Herrn Julke oder den Kommentatoren darauf ankam, bitte weiter “Negerkuss” sagen zu dürfen. Ich schließe mich da völlig Thomas _2 an, dass ich diese Worte für mich nie aktiv benutzen würde, aber doch sehr wohl in einem zitierenden Kontext.

Völlig lächerlich, wenn Markus Lanz als Moderator in seiner Sendung über das “N-Wort” redet, welches Boris Palmer benutzt hat. Mehrmals. Bis endlich der anwesende Ferdinand von Schirach einschreitet und das Unerträgliche dieser kindlichen Vermeidung auch benennt.

Diese “Strategie” der “Trigger”vermeidung kann auch gar nicht greifen. Es gibt auch schlimme Schimpfwörter wie “Judensau”, und so weiter, für die nicht jedes Mal ein singuläres Anfangsbuchstaben-Kombination-Wort reserviert werden kann.

Natürlich darf man weiterhin die Worte Zigeuner und auch Negerkuss schreiben / sagen. Ich formuliere so meinen Standpunkt: “Für mich habe ich entschieden, das Wort Zigeuner nicht mehr zu verwenden, weil ich es für rassistisch halte.” “N-Wort” oder “Z-Wort” zu benutzen ist einfach nur lächerlich. Es kommt auf den Kontext an!

Die Intelligenz war allen Herrschern ein Dorn im Auge, siehe Stalin, Mao, Honecker, Franco, Batista, Mussolini… Das ist ein Merkmal von Diktaturen.

Sehr seltsam, warum den meisten da immer nur die Nazidiktatur in Deutschland einfällt. Vermutlich, um die Diskussion gleich zu ersticken? Oder einfach nicht in Geschichte aufgepasst.

Hallo,

irgendwie komme ich nicht um den Zweifel herum, dass die Rezension dieser sehr streitbaren Schrift eines sehr streitbaren Autors ausgewogen ist. Hier werden (auch in den Kommentaren) mal wieder sehr starke Standpunkte geteilt/geäußert ohne dass es den Eindruck macht eine ausgeglichene Diskussion zu führen – und dafür auch bereit zu sein. Muß man Menschen 2022 wirklich noch erklären, dass es sich nicht gehört die beiden im Titel befindlichen herabstufenden Bezeichnungen benutzen zu können? Sollte man in der LZ wirklich einen Autor so flax und frei besprechen der in seinem, nämlich genau diesem Buch von “Genderstapo” schreibt und damit eindeutig die Grenze des Geschmacks und einer würdigen Kritik überschreitet? Befragte Betroffene dieser sprachlichen Gewalt kommen auch überhaupt keinen Milimeter zu Wort. Das ist beschämend. Genauso wie die Überschrift der Rezension mit der Wiederholung all dessen ideologischen Quatsch mit dem sich die Neue Rechte ständig versucht ins Gespräch zu bringen: “abgehoben” oder weiter im Text das redundante “akademisch” (den Nazis waren die Intellektuellen bereits Feind) sowie die Unterschlagung des Untertitels „mit der Sprachpolente auf Patrouille“ – wirklich? Spricht hier nicht eher der Subton eines Teils der Bevölkerung mit, welche bis vor kurzen Merkel noch mit der DDR verglich? Da gibts im Übrigen eine spannende Rezension zur Rezension, die hätte nicht verfasst werden müssen, wenn die LZ ihrem alten Anspruch gerecht geblieben wäre. Ein enttäuschter Leser. [siehe Kritik an Leipziger Zeitung: Rezension des Buches „N[…]küsse in Z[…]soße“]

Wer glaubt, durch Gendern mehr Gleichberechtigung zu schaffen, glaubt auch, den Frieden zu fördern, wenn er an jedes Satzende “Peace” schreibt.

Hallo Mimi,

Missverständnis: ich wollte dem Täubchenthal keinen Planungsfehler unterstellen, sondern anhand den Erfahrungen mit gemischtgenutzten Klos dort meine Abneigung für diese Lösung erklären.

Und erfahren, warum Sie “Gesetzgeber” gendern… 😛

Im Falle des Täubchenthals müssten Sie in Blatt 3 Tabelle 2 nachlesen.

Theater- und Konzertveranstaltung, hohe Gleichzeitigkeit

für bis zu 1500 Besucher/innen innen:

“Damen” WC:17 WB:12 ST:5 / “Herren” UR:17 WC:11 WB:14,

auf je min 2 Toilettenräumen, davon je min. barrierefreie 1 WC-Kabinen

für bis zu 3000 Besucher/innen außen:

“Damen” WC:26 WB:21 ST:6 / “Herren” UR:26 WC:18 WB:21,

auf je min 3 Toilettenräumen, davon je min. barrierefreie 2 WC-Kabinen

WC(Klosettbecken), UR(Urinalbecken), WB(Waschbecken), ST(Schminktisch)

Für den Vorraum wird übrigens u.a. jeweils ein Speibecken mit zwei Haltgriffen empfohlen und bzgl. Kabinentüren und -wänden: diese dürfen maximal 150mm Bodenfreiheit aufweisen und jede Kabine sollte u.a. über einen Kleiderhaken verfügen. Vielleicht sind die Kabinen auch zu klein(min. 90x125cm mit Türanschlag nach außen) oder die Beleuchtungsstärke von min 200 lux wird nicht erreicht oder die Abstands-/Bewegungs oder Verkehrsflächen nicht eingehalten und somit das Ein- und Austreten und Benutzen erschwert. Ein mgl. Grund für lange Wartezeiten könnten evtl. auch die fehlenden Schminktische oder bei den Herren die fehlenden Schamwände sein. Das würde ich Sie bitten alles beim nächsten Besuch einfach mal zu überprüfen, bevor hier so unkonkret Planungsfehler gerufen wird 😉

Hallo Mimi,

Danke für die Erklärungen. Aber ist das Gendern von “Gesetzgeber” jetzt Humor gewesen oder eher Konsequenz in Zeiten von “Firmenpartner:innenschaft”? 🙂

–

Hallo Ellen,

Es ging nicht um zu große Kompliziertheit bei der Anwendung des Glotusschlages im Sinne seiner Durchführung. Ist soweit bekannt, dass es ihn in unserer Sprache bei verschiedenen Wörtern schon gibt. Die Bundesinnenministerin hat aber eine andere Akzeptanz bei mir als das Minister:innenamt.

–

Und ich möchte keine gemischten Klos. Bei Veranstaltungen wie zum Beispiel im Täubchental, wo auf gemischten Klos dann auch mal paar Bluttropfen auf der Brille sind mal ganz abgesehen (auch Männer sind mitunter Schweine, keine Frage…) gibt es auch die ein oder andere Stelle von Gesprächsthemen und der Atmosphäre her, wo es nicht verkehrt ist, wenn Männer und Frauen mal für sich sind.

Notfalls wäre das aber sicher nichts, mit dem man sich unmöglich arrangieren könnte, klar.

Wenn ich diesen Titel plus Untertitel lese, ist das keine Einladung zur Diskussion, sondern erscheint mir als plumpe Provokation, um zur Schwarz/Weiß-Spaltung einen Beitrag zu leisten. Wenn die Absicht war, den Verkauf zu fördern, nunja, leider gibt es da so 25% Potential in Sachsen.

Folgendes könnte man dann auch mal als Buchtitel bringen. Bezogen auf den Autor und seine polnischen Vorfahren, fühlte er sich wohl zu recht beleidigt:

“Polacke – erst deutsche Autos jetzt die Sprache?”

https://de.wikipedia.org/wiki/Polacke

Also, persönlich würde ich so ein Buch nicht kaufen.

Ralf Julke erklärt hier die Thesen des Buches sehr ausführlich, allerdings die einseitigen Thesen des Autors, teilweise durch eigene Gedanken dazu stützend.

Nennt sich Rezension und das Buch scheint ja sehr schlüssig ohne Gegenargumente, ein großes Tohuwabohu zum Thema Sprache, Gesellschaft, Ethnie, Kolonialismus, Elite = Akademiker etc. anzubieten.

Nun, ich werde weder meinen dunkelhaarigen Nachbarn fragen mit welcher Speise er eher gerne verglichen werden möchte, noch ob seine Eltern als Sklaven die deutsche Staatsbürgerschaft erwarben.

Und wenn jemand sowas tut und öffentlich meint damit provozieren zu müssen, wird das bei mir unter “undifferenzierter Mist” und Dualismus abgelegt.

Irgendwo in der selben Schachtel findet sich dann auch Frau Wagenknecht, die es erfolgreich geschafft hat, die Linke zu spalten und die dabei unterstützt wird, ihr Zerstörungswerk zu vollenden.

PS:

Warum eigentlich “Glotis-Schlag”?

So kompliziert ist es nicht, oder: “Tü-rinnen-seite”?

Und Toiletten mit Kabinen könnte man für alle freigeben, der Raum für Urinale (oder Rinne) könnte dann kleiner sein.

Hallo Sebastian, danke der Nachfrage.

Natürlich steht es jedem frei über die Vorgaben hinaus zu arbeiten. Es wird dann eben teurer. Rein praktisch liegt das Problem eher darin, dass Sie auf der Fläche die Sie an Urinalen einsparen könnten, kaum angemessen viele Tiefspüler unter bekommen um das Problem zu lösen. Am Ende dauert es dann einfach in beiden Schlangen länger. Klingt erstmal fair. Hinzu kommt aber, zumindest nach meiner persönlichen Einschätzung, dass in der Not eines der Geschlechter schneller die Haltung verliert und seinem Bedürfnis an unerwünschten Orten nachgeht. Ein anderer Ansatz hingegen, Hock-Urinale für die Damentoiletten, wurde im Feldversuch hier zu Lande vom Publikum leider auch nicht ausreichend angenommen. Die letzte Konsequenz wäre es, auf die Geschlechtertrennung in Gänze zu verzichten (meine Meinung).

Wollte aber eigentlich nur zum Ausdruck bringen, dass es nicht unbedingt ein Planungsfehler sein muss. Einfach nur Unwillen oder Unvermögen seitens des/der Bauherrn/in halte ich für wahrscheinlicher. Tatsächlich könnte hier eine Verordnung “von denen da oben” helfen. Entweder über den VDI oder über den/die Gesetzgeber/in (im Rahmen der ASR oder der VStättVO mglw.). Am Duden müssen Sie dazu nichts ändern. Soweit sind wir uns, denke ich, einig.

Hallo Mimi,

was würde denn passieren, wenn man sich beim Bauen nicht nach VDI-Richtlinie 6000 richtet, und eigenständig fünf Klos mehr einbaut als sich aus der Vorgabe heraus ableitet?

–

Hallo Ro,

ich finde Ihre Ausführungen in einigen Teilen nachvollziehbar. Den Teil von metoo, Emanzipation und Co., der sich das Wegkommen von der gar nicht so wenig verbreiteten Sichtweise “normale Menschen und Frauen” auf die Fahnen geschrieben hat, den begrüße ich sehr. Es kann nicht sein, dass die Reinigungskraft “die Putzmuddel” genannt wird, die Kollegin an der Essensausgabe “Küchenmausi” oder was es noch so an Entgleisungen gibt.

Und an der Stelle gebe ich Ihnen Recht, da formt die Sprache auch das Bewusstsein. Wer sich mehr Mühe gibt für einen anderen Ausdruck, der denkt halt auch ein Ticken mehr nach.

–

Diese begrüßenswerten Entwicklungen begannen aber lange vorm Gendern. Zwar habe ich auch mal in der Grundschule gelernt, dass das Binnen-I eine Möglichkeit ist beide Geschlechter anzusprechen und damit im Wesentlichen Platz im Fließtext gespart werden kann, aber dass diese Stolperfalle mal inflationös und unter dem Deckmantel der “Gerechtigkeit” und “Sichtbarkeit” benutzt werden wird, hat vermutlich niemand gedacht damals.

–

Emanzipation ist für mich, wenn die Leute ermächtigt werden sich selbst zu vertreten. Wenn strukturelle Ungleichbehandlung bekämpft wird, wenn Dinge beim Namen genannt werden, die ungerecht sind. All diese Dinge haben Leute wie Alice Schwarzer, Rita Süßmuth und viele unserer Mütter aus der DDR begonnen und vorgelebt. Übrigens auch manche der Väter.

Niemand brauchte dafür die Vereinzelung ins Diverse oder individuell Sichtbare. Für mich hat auch deswegen Gendern nichts mit der realen Verbesserung von Ungerechtigkeiten zu tun. Man brauchte es vor 30, 40 Jahren dafür nicht und auch heute hilft es sehr wahrscheinlich niemandem in seinem praktischen Leben.

–

> Freilich setzt eine Nachrichtensprecherin auch ein Beispiel für die Sprachgemeinschaft, aber ob das Beispiel Schule macht oder nicht, liegt wiederum in der Entscheidung bzw. im Sprachgebrauch der Einzelnen.

Ja und nein. Was ich sagen will ist ja gerade, dass es eine Vorbildfunktion gibt. Aus der Entscheidung der Redaktion oder der Sprecherin (Sie stellen das als halbwegs individuelle Entscheidung hin, auch darüber könnte man philosophieren…) leitet sich für viele, viele Zuschauer der Sprecherin eine Gewohnheit ab, eine Zurschaustellung einer Sache, die man “heute eben so macht”. Immerhin ist es ja das ZDF! Aus dem selben Grund, eben wegen der Verantwortung und exponierten Stellung der Sprecher als “Sender” im wahrsten Sinne des Wortes werden an sie doch besondere Ansprüche etwa an Kleidungsordnung, Sprechqualität oder Formulierungen gestellt. Zu sagen “am Ende obliegt es doch dem einzelnen Empfänger, ob er das Gendern übernimmt oder nicht” finde ich wie das absichtliche Wegschauen von einem Effekt, der auf Gewöhnung und Übernahme beruht und die exponierte Stellung mancher Sprachrohre ignoriert.

–

> Es könnte auch sein, dass die von Herrn Kalka aufs Korn genommenen Sprachwandelphänomene einen kulturellen Wandel, vielleicht einen breiteren Bewusstseinswandel abbilden, ohne dass es irgendeinen Zwang oder Automatismus geben würde

Wenn Sie auf Volksfesten, im ÖPNV, in der Familie, auf Arbeit, beim Schwoof mit Freunden oder im Sportverein niemanden oder nur ganz vereinzelte Leute hören, die Gendern, dafür aber in den Medien (vor allem den progressiven), immer mehr öffentlichen Aushängen, Museumstexten und Büchern diese Anwendung der Sonderzeichen im Sinne einer gewissen “Hyperkorrektheit” (Sie nennen es respektvoll und inklusiv) erleben, dann stellt sich der Verdacht ein, dass die Sender, Meinungsmacher und Veröffentlicher eben doch “von oben” etwas reindrücken, was so kaum gelebt wird.

Es stellt sich, und hier haben Sie mich falsch verstanden, eine Spaltung ein in die offiziöse Sprache (die Teamassistenz die gendert, weil sie DENKT es würde von ihr erwartet, die Nennung m/w/d in Stellenanzeigen, das Gendern in Texten), also dem “wie man es zu sagen hat” mit dem vermeintlichen Anspruch als Ursache, dass das heute so erwartet würde, und eine gelebte, einfache und angenehme Sprache, die wir bis eben noch als “die normale” Sprache kannten. Ich habe schon von einigen Kollegen (m/w) gehört, die die betreffende Kollegin darauf aufmerksam machten, dass sie der Genderstern in ihren Rundmails nervt. Aber sie ist der Meinung, das gehöre sich so, sie muss das machen, sonst bekommt sie irgendwann Ärger. Es hat für mich damit wenig mit Sprachkompetenz zu tun, sondern mit vorauseilendem Gehorsam. Es könnte ja jemand die Rassismuskeule herausholen, oder die wo dick “Diskriminierung!” draufsteht.

Und für mich hat genau in diesem vorauseilendem Gehorsam, vielleicht auch vom Wunsch getrieben Teil der progressiven Bewegung zu sein, der Duden diese Formulierungen übernommen. Ganz sicher nicht deshalb, weil eine breite Mehrheit der Leute so spricht oder schreibt und es sich eingebürgert hat. Wie gesagt, im privaten Gebrauch, abseits von offiziösen Texten.

Dass der Duden etwas aufnimmt, ist eine Reaktion auf ein sich verfestigendes Sprachwandelphänomen. Das sagt noch nichts darüber aus, wie dieses Sprachwandelphänomen in Gang gekommen ist und auf welchen Wegen es sich bis zu diesem Punkt entwickelt hat. Eine Aufnahme des Gendersternchens in den Duden ist eine Dokumentation einer sich herausbildenden sprachlichen Regel, die sich in den herangezogenen Belegen des gegenwärtigem Sprachgebrauchs nachweisen lässt. Es ist nicht die Verordnung einer Regel, auch wenn das mitunter so wahrgenommen werden mag. (Regel im Sinne von: Auch die Verwendung des Genitivs ist eine sprachliche Regel, das hindert mich aber nicht daran, ihn durch Dativkonstruktionen zu ersetzen.) Ebenso ist etwa in “den Medien” die Übernahme von Genderzeichen + Glottisschlag in der Aussprache durch eine Nachrichtensprecherin eine Reaktion auf eine neue sprachliche Möglichkeit, die die Sprecherin und/oder die Redaktion sinnvoll findet. Freilich setzt eine Nachrichtensprecherin auch ein Beispiel für die Sprachgemeinschaft, aber ob das Beispiel Schule macht oder nicht, liegt wiederum in der Entscheidung bzw. im Sprachgebrauch der Einzelnen. Da muss ich nicht notwendigerweise die Absicht unterstellen, etwas “von oben” durchdrücken zu wollen. In der LZ/l-iz bspw. hat man sich für eine andere Variante entschieden, hier lese ich oft den guten alten Schrägstrich + Bindestrich + alternative Endung, eine bewährte Form elliptischer Verkürzung von Sätzen (man könnte auch, wie es in der politischen Sprache schon länger Brauch ist, statt dessen Formulierungen wie z.B. “Bürgerinnen und Bürger” verwenden, aber das kostet eben mehr Platz). Zudem mag es Fächer und Teilfächer im universitären Kontext geben, in denen das Gendern (in welcher Form auch immer, es gibt da ja eine Reihe von nie exakten Möglichkeiten) in Prüfungen verlangt wird – liegt z.B. beim Fach Gender Studies auch irgendwie nahe. Aber das ist keineswegs flächendeckend üblich. Doch es ist nun mal so, dass die Prüfenden die formalen Anforderungen festlegen und nicht die, die geprüft werden. So lange alle gleich behandelt werden und die Studierenden um die Konsequenzen wissen, die sich aus dem Nichteinhalten einer Prüfungsanforderung ergeben, ist das zulässig. (Ein Anwärter auf das Lehramt Deutsch sollte z.B. im 1. Staatsexamen an der Universität Leipzig kein Sächsisch sprechen, das ist eine formale Anforderung. Kann man ggf. als Eingriff in die Persönlichkeitsrechte werten. Man kann aber auch bedenken, dass es gute Gründe dafür gibt, Deutschlehrer im fachlichen Kontext zur Verwendung der Standardsprache anzuhalten. Dass sie Unterrichtseinheiten zu Dialekten des Deutschen abhalten, ist trotzdem sicher willkommen.) Das alles sind keine ausreichenden Belege für eine Verordnung “von oben” – es sei denn, man will wiederum die obskuren “Eliten” bemühen und abgrenzen. Statt in dieser Hinsicht zu polemisieren, wie es anscheinend Herr Kalka tut, wäre es mir persönlich lieber, man würde da genauer hinschauen, die Prozesse sachgerecht betrachten. Dass Ihre Kollegin gendert, weil sie Teamassistentin ist – und nicht, wenn ich richtig verstehe, weil es der Chef verordnet hat – ist ein Ausweis von Sprachkompetenz. Offenbar ist das Gendern an ihre Rolle, an eine bestimmte Situation, an bestimmte Textsorten gebunden. Und sollten sich solche sprachlichen Gepflogenheiten nicht durchsetzen, wird sie es vielleicht wieder sein lassen. (Nebenbei bemerkt, ich kenne ein Beispiel dafür, dass eine Geschäftsleitung gendersensible Sprache in der Außenkommunikation des Unternehmens explizit verboten hat. Klare Verordnung “von oben”, die Unmut in Teilen der Belegschaft verursacht hat. Doch auch das ist erst mal nur eine Anekdote und noch kein ausreichender Beleg für ein sich etablierendes sprachliches Phänomen.) Dass ich etwa beim Pausengespräch in der Teeküche nicht gendere, es z.B. bei einer Wortmeldung zu einer beruflichen Diskussion über Frauen in der IT-Branche aber doch mache, ist derzeit meine individuelle Entscheidung abhängig von meinen Kommunikationsabsichten. Die können wiederum auch davon abhängen, ob ich (z.B. wenn ich als einzige Frau in einer Männergruppe rede) ein Anecken vermeiden möchte oder nicht und davon, ob ich mich überhaupt bspw. als Frau oder als Mann identifiziere. Sie müssen aber nicht davon abhängen. Auch der Umstand, dass die eine oder andere Frau in ihrer Sprache gar nicht oder nur kontextabhängig gendert, ist darum kein Beleg dafür, dass diese sprachliche Möglichkeit bloß “von oben” durchgesetzt werden soll. Dass Sprache das Denken und Urteilen über Wirklichkeit beeinflusst, lässt sich dennoch nicht vom Tisch wischen. Gerade weil – wie Herr Kalka ja offenbar ganz richtig schreibt – Sprache mit unserer individuellen Persönlichkeit eng verflochten ist, ist das Seh- und Hörbarmachen von Herabwürdigungen und Marginalisierungen, die sich auch in der Sprache manifestieren, nicht ganz unwichtig, falls man auf dem Weg in eine inklusivere Gesellschaft mitgehen möchte. Baut man weniger Damentoiletten, weil man ein Frauenfeind ist, oder weil man sich nicht bewusst ist, dass man ja auch weibliche Gäste hat, deren Bedürfnisse sich in mancher Hinsicht von denen männlicher Gäste unterscheiden? Ich vermute, eher letzteres ist der Fall. Man muss auch hier keine Böswilligkeit unterstellen. Sprachliche Sichtbarmachung kann helfen, ein Bewusstsein zu schaffen – für die Notwendigkeit, mehr Damentoiletten aufzustellen oder etwa auch dafür, dass Mädchen gut in Mathe sein und Ingenieurin werden können (war bei den MINT-Lehrern damals auf meiner weiterführenden Schule bspw. völlig undenkbar, Sätze à la “Mädchen können das halt nicht” sind regelmäßig im Unterricht gefallen, nur anekdotisch angemerkt). Auf dieses Bewusstsein oder Bewusstmachen kann ich abzielen, wenn ich in meiner Kommunikation herabwürdigende Wörter ersetze oder mich um gendersensible Sprache bemühe. Und andere nehmen das vielleicht wahr und sagen sich: “Stimmt ja, ein Arzt kann auch eine Ärztin sein!” Und finden es gut, dass ihnen das klarer geworden ist. Und übernehmen eine respektvollere und inklusivere Sprache. Eine Verordnung “von oben” ist nur eine mögliche Erklärung. Es könnte auch sein, dass die von Herrn Kalka aufs Korn genommenen Sprachwandelphänomene einen kulturellen Wandel, vielleicht einen breiteren Bewusstseinswandel abbilden, ohne dass es irgendeinen Zwang oder Automatismus geben würde, dass dieser Wandel samt und sonders alle Angehörigen einer Sprachgemeinschaft erfassen muss. Eine Hypothese.

Die Anzahl, Größe und Einrichtungen von sanitären Räumen ist von der Anzahl der Personen abhängig, für die die Wohnungen/das Gebäude geplant werden. Die VDI-Richtlinie 6000 bildet die Grundlage für Abstandsflächen bei der Planung, Bemessung und Ausstattung von Sanitärräumen. Es handelt sich nicht zwangsläufig um einen Planungsfehler wenn die Damen länger anstehen. Der VDI hat es bisher nicht für nötig erachtet die Norm zeitgemäß anzupassen.

> Das Gendersternchen scheint zwar Frauen sichtbarer zu machen. Aber die Diskussion um all die verschiedenen Formen des Genderns kaschiert, dass von Gleichberechtigung überhaupt keine Rede sein kann.

Erstens geschieht aus meiner Sicht das Gegenteil: Frauen und Nonbinäre werden hervorgehoben und die Betonung auf ihre geschlechtliche Eigenschaft, egal ob Sexus oder Genus, verlegt. Es ist ein akademisches Konstrukt entstanden, bei dem manch Interessierter sagt “ah stimmt, ein Arzt kann ja auch eine Frau sein! So hab ich das noch nie gesehen! Danke Sonderzeichen!”. Aber dieses Konstrukt verliert mindestens an der urbanen Grenze seine Bedeutung. Und auch innerhalb der Stadtgesellschaft haben Gendersterne und ähnliches kaum eine Bedeutung, denn die meisten Frauen sortieren sich nach meiner Erfahrung eben nicht in die Opfergruppen ein, nennen sich nicht “FLINTA” oder wollen “gesehen werden”.

Bis auf eine Kollegin gendert bei uns niemand, und diese eine Kollegin tut es auch nur, weil sie als Teamassistenz ein Sprachrohr ist und denkt, sie müsste es “heutzutage” tun. Die gleichaltrige Kollegin die neben mir sitzt sagt, sie hätte “Ingenieur studiert”. Solche Beispiele sehe ich oft.

–

Und zweitens: Das, was bitte endlich geändert gehört, das sind die praktischen, erlebbaren Gemeinheiten. Wenn nach der jahrelangen Sanierung der Felsenbühne Rathen immernoch in der Pause 20 Meter Frauen vor dem Klo anstehen, die Männer aber schnell durch sind und fast gar keine Schlange zu sehen, dann finde ich das einen entwürdigenden Planungsfehler. Die müssen länger warten als Männer und sehen mit voller Blase zu, wie ein Mann nach dem Anderen vorbeigeht und seine Not schneller los wurde als sie selbst. Wieso gibt es solche Missstände immer noch? Gleiches im Gewandhaus oder vielen, vielen anderen Kultureinrichtungen.

–

> Auch nicht all die Versuche, eine zunehmend kleinteiligere Definition von Diversität im Sprachgebrauch zu verankern.

Tatsächlich auch in meiner Wahrnehmung eine Fehlentwicklung. Der CSD München hat dieses Jahr das Motto “less me, more we”. Es nehmen immer mehr Leute wahr, was mich beruhigt.

–

> Dass es “von oben” verordnet sein soll, [..] eine unbewiesene Hypothese.

Es gibt ja nicht nur Regierungsverordnungen, die “von oben” kommen. Was wäre denn für Sie ein echter Beweis, den Sie akzeptieren würden?

Wenn der Duden solche Formulierungen aufnimmt, wenn das ZDF und verschiedene Radiosender den Glotusschlag, also das verbalisierte Genderzeichen verwenden, wenn Chefs von ihren übergeordneten Personalorganisationen zum Gendern verdonnert werden, wenn in Unis ein Punktabzug bei Nichtanwendung vorgenommen wird, und uns auch in Medien wie diesem hier auf Schritt und Tritt die Sonderzeichenarie entgegenkommt – dann ist das für mich ein übergeordnetes, “von oben” diktiertes Verhalten. Von Leuten, die an einer wie auch immer gearteten “Macht” sitzen und demzufolge Verantwortung für uns tragen.

–

Die Verwendung von “N-Wort”, Z-Wort, “M-Wort” oder auch “I-Wort” (alles schon gelesen) finde ich kindisch und auf eine unreife Art auch vermeidend. Ich kenne auch so ein befremdliches kleines Gefühl in mir, wenn ich jemanden als “Türke” oder “Jude” in einem Satz beschreibe, tatsächlich verwende ich dann meist eine andere Formulierung. Es klingt nicht nett, obwohl es an sich ja sachliche Worte sind. Ich sage auch im beruflichen Umfeld nicht “Endlösung” für ein Problem und vermeide die Abkürzung “SS” für “Sammelschiene”. Einfach, weil eine kleine Stimme in mir “das sagt man nicht!” ruft. Ob das richtig ist weiß ich nicht, aber das gleiche gilt natürlich auch für “Neger”, “Mohr”, “Zigeuner” oder “Indianer”.

Bitte, schreibt diese Worte aus, wenn ihr schriftlich kommuniziert. Wir sind erwachsen und wissen, dass ihr damit in einem Kontext schreibt, der nicht verletzend gemeint ist.

–

> Plauderei am Küchentisch (bei der man sein Gegenüber nicht unbedingt maßregeln muss, wenn er oder sie keinen Knacklaut vor “-innen” ausgesprochen hat, […]

An dem Tag, an dem mich ein wie auch immer gearteter Gesprächspartner beim Plaudern darauf hinweist, dass ich nicht korrekt gegendert hätte, mach ich ein Fass auf. Lieber Gott, lass diesen Moment bitte noch lange hin sein und mich und meinen womöglichen Gesprächspartner bis dahin ein friedliches Leben führen 😀

Dass es “von oben” verordnet sein soll, dass man etwa Gendersternchen oder eine Alternative verwenden sollte, um alle Geschlechter sprachlich sichtbar zu machen, höre/lese ich immer wieder. Ich halte das für eine unbewiesene Hypothese. Anders als die Reform der Rechtschreibung vollziehen sich die von Kalka besprochenen Sprachwandelphänomene eben nicht, weil neue Regeln erlassen wurden, die nun für alle gelten. Und dass diese Sprachwandelphänomene einzig von gewissen akademischen Diskursen befeuert werden, auch dafür sehe ich keine ausreichenden Belege. Hier wird offenbar von Kalka ein “Frame” gesetzt (“die da oben”, “die Eliten”), um Bemühungen um inklusives Sprechen und Schreiben zu diskreditieren. Lustigerweise anscheinend mit Argumenten wie dem Hinweis auf Genus und Sexus, was angesichts von realen Ungerechtigkeiten, von denen Menschen betroffen waren und sind, ja auch “nur” eine akademische Überlegung ist. Dass Sprache die Art und Weise, wie wir über die Wirklichkeit denken und urteilen, beeinflusst, ist eben auch zu berücksichtigen. Ist die Tendenz, das N-Wort aus Respekt vor den damit Bezeichneten nicht mehr zu verwenden, tatsächlich eine Verschleierung von realen Unrechtsverhältnissen? Geben sich die, die sich dafür einsetzen, damit zufrieden, ein beleidigendes Wort zu beseitigen? So sicher wäre ich mir da nicht. Zumal die Kritik an N-Wort und Co. oft genug von denjenigen kommt, die von Fremdbezeichnungen betroffen sind, indem sie davon abgewertet und marginalisiert werden. Rein akademisch gesprochen: Aus pragmatischer Sicht (im Sinne der Sprachwissenschaft) können hier und heute durchaus alle so reden, wie ihnen der Schnabel gewachsen ist. Hauptsache, man wird verstanden. Das ist aber eben der heikle Punkt: Wenn ich erfolgreich kommunizieren möchte, muss ich mir schon die Frage stellen, wer was wie versteht, wenn ich etwa das N-Wort benutze, und sei es in Verbindung mit “-kuss”. In der Kommunikation kommt es nicht nur darauf an, welche Art zu sprechen mir selbst subjektiv am trefflichsten erscheint, sondern auch darauf, welche Botschaft bei den potenziellen Empfängern ankommt. Und das wiederum ist auch abhängig von Situation und Textsorte. Anhand der Debatten um Südseekönig, Genderdoppelpunkt und Co. zu lernen, dass man nicht immer so verstanden wird, wie man das beabsichtigt hat, also ggf. zu lernen, empathischer zu sein und/oder präziser zu sprechen, sehe ich als durchaus positiven Effekt. Ein weiterer positiver Lerneffekt wäre m. E. ein deutlicheres Bewusstsein dafür, dass es sinnvollerweise stilistische Varianten gibt und ein Nachrichtentext eben etwas anderes ist als eine Plauderei am Küchentisch (bei der man sein Gegenüber nicht unbedingt maßregeln muss, wenn er oder sie keinen Knacklaut vor “-innen” ausgesprochen hat, sofern man wohl verstanden hat, was er oder sie gemeint hat – es sei denn, man selbst beabsichtigt z.B., eine verletzende Botschaft zu kommunizieren). Kompliziert? Vielleicht. Aber die Problematik von “denen da oben” her zu denken, ist eine unzulässige Vereinfachung.