Geht es in diesem Buch tatsächlich um Freiheit? Jedenfalls nicht um die Freiheit, die heute auf den Straßen herumgetragen wird wie ein Popanz. Denn die hätte Voltaire nicht unter Freiheit in sein Philosophisches Wörterbuch eingetragen, sondern eher unter Aberglauben und Egoismus. Denn die Grundbedingung menschlicher Freiheit war gerade für diesen Voltaire immer die Vernunft. Wer sich seiner Vernunft nicht zu bedienen weiß, ist nicht frei. Logisch, dass sich dieser Mann jede Menge Feinde machte. Und einige seiner Bücher noch heute Bestseller sind.

So wie sein „Traité sur la tolérance“, das „Traktat über die Toleranz“ von 1763, das natürlich zuallererst gegen eine bornierte Religion zielte, die sich zur Moralwächterin über ein ganzes Volk aufwarf und im Verein mit einer korrupten Staatsgewalt Menschen wegen ihres Glaubens diskriminierte, verfolgte und töten ließ.Da war der Fall Calas noch frisch, den Voltaire-Leser alle in Erinnerung haben, weil Voltaire hier exemplarisch zeigte, welche Wucht engagierter Journalismus haben kann, wenn er sich gegen scheinbar übermächtige Gegner für Recht und Gesetz einsetzte und einen Justizskandal mit allen ihm zur Verfügung stehenden Mitteln öffentlich machte.

2015 wurde „Traité sur la tolérance“ wieder zum viel gelesenen Buch, als der religiös motivierte Anschlag auf das Satiremagazin „Charlie Hebdo“ Frankreich erschütterte.

Und so ganz grundlos wird sich der Historiker Volker Reinhardt nicht in dieses Riesenwerk vertieft haben. Die „Oeuvres completes de Voltaire“ umfassten 1785, sieben Jahre nach dem Tod Voltaires, stolze 92 Bände. Und einige Lebensjahre Voltaires kann Reinhardt einfach schon dadurch rekapitulieren, indem er aufzählt, was Voltaire in diesen Jahren alles schrieb und – meist anonym – veröffentlichte.

Auch wenn seine Tricks mit anonymen Veröffentlichungen oder gar unter falscher Autoren- und Druckortangabe wohl schon zu Lebzeiten nicht wirklich funktionierten. Denn seine Leser wie seine Kritiker kannten irgendwann seinen Stil und seine Argumentation. Und oft zirkulierten seine neuesten Schriften auch schon vorher in Freundeskreisen, in jenem riesigen Netzwerk von Verbündeten, das sich Voltaire geschaffen hatte.

Netzwerker der Aufklärung

Dazu brauchte er kein Facebook und kein Twitter. Weshalb seine Rückkehr nach Paris 1778 auch so wirkte, als kehre da ein zweiter König aus seinem Exil zurück, was das kleine Gut Ferney nahe Genf ja in gewisser Weise auch war: Ein Refugium, das sich Voltaire am äußersten Rand Frankreichs geschaffen hatte, von wo der Weg über die Grenze nicht weit war, falls die erzkonservativen Kräfte in Frankreich doch wieder zum Zuge kämen und dem unbequemen Kritiker ihrer Umtriebe wieder Unheil drohte.

Und dasselbe galt für die nahe Republik Genf, mit deren calvinistischem Radikalismus und der Herrschaft einer kleinen mächtigen Clique der reichen Familien sich Voltaire auch angelegt hatte. Er konnte einfach nicht anders.

Und wenn es um Machtmissbrauch, Obskurantismus und Fanatismus ging, vergaß auch er alle Toleranz. Da brauchte es nicht erst einen deutschen Philosophen, damit einer wie dieser Bürgersohn, der sich den stolzen Namen Voltaire selbst gegeben hatte, deutlich machte, dass es für Intoleranz keine Toleranz geben kann.

Den einen maßgeblichen Aufklärer gibt es nicht

Da Reinhardt sich zeitlich systematisch durch Voltaires Leben arbeitet, erfahren wir auch, wo wahrscheinlich die Wurzeln für diese Konsequenz lagen, die zu seinen Lebzeiten auch nur wenige Aufklärer an den Tag legten. Oder anders formuliert: Die Autoren, die man heute der Aufklärung zuzählt – oder den Aufklärungen. Denn nichts ist verlogener, als die Aufklärung zu einem eindimensionalen Phänomen zu erklären oder gar noch auf einzelne „Schulen“ oder Autoren zu reduzieren.

Aufklärung ist ein Prozess, der nicht aufhört. Der auch nicht aufhören wird, solange es Machtmissbrauch, Ausbeutung, Krieg, Bevormundung, Unbildung und Intoleranz gibt. Man würde es sich ja nur zu sehr wünschen, dass „die Aufklärung“ Erfolg gehabt hätte und die Menschen tatsächlich herausgeführt hätte aus ihrer „selbstverschuldeten Unmündigkeit“ (Kant). Aber das ist leider nicht der Fall.

Und selbst das Leben Voltaires zeigt, warum das so ist. Bis heute so ist. Denn wenn es um Macht und Reichtum, persönliche Vorteile, Status und Bequemlichkeit geht, wählen viele Menschen doch lieber den Weg in die Unwissenheit, lassen sich Märchen erzählen und glauben auch noch den größten Blödsinn, wenn sie nur der Tatsache nicht ins Auge schauen müssen, dass sie für sich selbst und ihr Leben selbst verantwortlich sind.

Die Macht der Privilegien

Und gerade dann, wenn die alten Verhältnisse in die Krise geraten und die alten Eliten merken, dass ihre Legenden nicht mehr funktionieren, werden sie ja besonders aggressiv und nutzen alle Mittel, ihre Kritiker mundtot zu machen. Und Voltaire hatte sich keine harmlosen Gegner ausgesucht. Die Kirche war im Frankreich Ludwig XV. noch eine Macht. Richterämter wurden gekauft und verkauft.

Und auch wenn Voltaire unter den Adligen des Königreichs viele Leser, Verbündete und Briefpartner hatte, bedeutete das nicht, dass sie ihn im Ernstfall wirklich schützen würden. Denn es ging auch um ihre angestammten Privilegien und einen Standesgeist, der jede Reform im Land verhinderte. Sage niemand, dass das heute nicht wieder so ist. Wenn Menschen die Chance bekommen, sich wie Feudalherren zu benehmen, tun sie es augenscheinlich auch.

Freilich anders als dieser Voltaire, der sich ja selbst ein Gut in Ferney kaufte und dort nur zu gern den Gutsherren spielte – aber einen sehr modernen Gutsherren, dem viel mehr daran lag, seinen Besitz zum reinen Mustergut zu machen und eine Art kleine Republik der Glaubensfreiheit in einem katholischen Land zu schaffen, das jede, wirklich jede Chance wieder zurückdrehte, die Frankreich einen friedlichen Weg dahin verschafft hätte, eine konstitutionelle Monarchie wie England zu werden.

England war für Voltaire, nachdem er dorthin zeitweise ins Exil hatte gehen müssen, geradezu das Musterbeispiel, wie ein modernes Land in seiner Zeit regiert werden konnte.

Wie sieht der ideale Staat aus?

Natürlich diskutiert Reinhardt auch Voltaires Ansichten zur wünschenswerten Gestaltung eines Staates, sein Misstrauen in die ganz von der Willkür der Wähler abhängige Republik, aber auch seine Verachtung für den feudalen Absolutismus. Im jungen preußischen Thronfolger Friedrich sah er ja bekanntlich einen möglichen Kandidaten für einen Philosophen auf dem Königsthron.

Und Voltaire gab sich nicht einmal Täuschungen hin, als er sich kurzzeitig in den Dienst des zum König gewordenen Friedrich II. begab, eine Nähe, die nur in einer Farce enden konnte, mit einer öffentlichen Schikanierung des eben noch stolz abgereisten Franzosen in Frankfurt. Da demonstrierte der König von Preußen seinem zeitweiligen Gast noch einmal deutlich seine Macht. Und die Tatsache, dass ein kritischer Kopf wie Voltaire nirgendwo sicher sein konnte in diesem Europa.

Falls Voltaire noch Illusionen über seinen königlichen Briefpartner gehabt haben sollte (mit dem er auch danach noch Briefe wechselte), dann waren die spätestens mit Friedrichs Überfall auf Schlesien und dem Beginn des Ersten Schlesischen Krieges geplatzt.

Selbst beim Hinschreiben dieser Tatsachen merkt man, dass fast alles, was Voltaire in seinem langen Leben umtrieb und zum Schreiben brachte, heute noch genauso da ist. Die Namen und Titel der Mächtigen haben gewechselt, die Völker dürfen ihre Volksvertreter wählen – wählen aber nur zu gern immer wieder die Sendboten der Reichen und Gierigen, der Obskurantismus feiert in völlig neuen Gewändern immer wieder Auferstehung. Und eine erkleckliche Minderheit ist auch noch stolz darauf, ihr Vernunft nicht zu bemühen. Man hat ja eine Meinung. Und die Meinung muss frei sein.

Woran glaubt der Mensch?

Was ja Voltaire nie abgestritten hat. Im Gegenteil. Selbst den wildesten Aberglauben gesteht er den Menschen zu. Wenn sie ihn einfach für sich behalten und anderen Leuten nicht aufdrängen oder gar aufzwingen wollen.

Aber woran glaubte Voltaire? Das ist eine Frage, die sich durch sein ganzes Leben zieht. Und Reinhardt hat darauf ein besonderes Augenmerk, weil aus diesem Voltaireschen Suchen nach einer grundlegenden Haltung zum Leben die stärksten seiner Werke entsprangen – von „Candide“ bis „Mikromegas“, vom „Philosophischen Wörterbuch“ bis zur „Pucelle“, dem großen Spottgedicht, mit dem er die französische Nationallegende von der Jungfrau von Orleans bissig und voller Spott demontierte.

Er beherrschte alle Stile seiner Zeit. Er schrieb gewaltige Dramen in märchenhaft-antikem Gewand, mit denen er versuchte, dem Publikum die Widersprüche eines selbst in seinen Tugenden verelendeten Absolutismus vor Augen zu führen. Etliche dieser Stücke wurden zum Skandal und zum Erfolg in Paris.

Je gründlicher Volker Reinhardt auf Voltaires Werke eingeht, umso mehr fragt man sich, wie dieser Voltaire das eigentlich alles geschafft hat. Das beleuchten im Grunde nur einige Anekdoten und Spottbilder aus seinen letzten Jahren in Ferney. Doch schon früh ist dieser Heißsporn nicht zu bremsen. Er hat die Schrift als Waffe für sich entdeckt.

Und er ist – noch viel mehr als seine berühmten schreibenden Zeitgenossen – auch ein Vielschreiber, einer, der die gedruckte Schrift als Mittel begriffen hat, Einfluss zu nehmen auf die gesellschaftlichen Debatten und vor allem jene Kreise, die wirklich eine Rolle spielen, wenn es um die Aufrechterhaltung oder die Veränderung der alten Ordnung geht.

Es muss doch einen guten Gott geben …

Die Dramen wären heute wahrscheinlich nur noch als Klamauk inszenierbar. Auch weil Voltaire in einem Punkt irrte: in der Verachtung für Shakespeare, den in seiner Jugend in Frankreich niemand kannte. Nicht sein einziger Irrtum. Aber das hatten wir ja auch schon in der jüngsten ziemlich heillosen Debatte um die deutsche Aufklärung und ihre Positionen zu Kolonialismus, Rassismus und Antisemitismus.

Gerade bei Voltaire ist sehr anschaulich zu verfolgen, wie er um Positionen ringt und wie z. B. seine Sicht auf das Judentum im Lauf der Jahre schwankt. Was verständlicher wird, wenn man seine grundlegenden Positionen zur Religion und zum Glauben an einen guten oder fehlerhaften Gott kennt.

Das ist nämlich das Problem am heutigen Antisemitismus: Er hat keine Basis mehr, nicht mal mehr eine religiöse. Er ist bloß noch leere Borniertheit. Während Voltaire natürlich nicht am zornigen und rachsüchtigen Gott des Alten Testaments vorbeikommt, denn der ist nun einmal derselbe, den auch die Christen übernommen haben.

Und eine zentrale Diskussion der Aufklärer im Europa des 18. Jahrhunderts war genau diese Frage: Warum gibt es – wenn Gott doch allmächtig ist und auch noch gut – soviel Bosheit, Unglück, Krieg und Verderben in der Welt? Hat dieser Gott gar Vergnügen daran, seine Geschöpfe zu quälen? Eine Frage, die für Voltaire nach dem verheerenden Erdbeben von Lissabon im Jahr 1755 zur existenziellen Frage wurde.

1759 sollte er sie in „Candide oder der Optimismus“ in eine der eindrucksvollsten Novellen verwandeln, in der er nicht nur die Leibniz’sche These von der „besten aller möglichen Welten“ aufs Korn nahm, sondern auch die Perfidie seines kriegerischen Königs-Freundes Friedrich II. samt den Schändlichkeiten einer fundamentalistischen Religion, die ihre Unfehlbarkeit dadurch zelebrierte, dass sie ihre Gegner vierteilte, verbrannte, aufhängte.

Fasziniert von Newton

Und mittendrin dieser Voltaire, der sich zeitlebens hütete, öffentlich zu bekennen, dass er Agnostiker oder gar Atheist war. Denn die Frage beschäftigt ja selbst ungläubige Philosophen: Woher kommt die grandiose Welt, in der wir leben? Wer hat das alles aus dem Nichts geschaffen? So ungefähr stellte sich das Voltaire ja vor.

Es ist der eine, für ihn verunftmäßig anerkennbare Grund, überhaupt an einen großen Schöpfer zu glauben. Ein Deismus, den er zeitlebens verteidigte – und der dennoch seine Ratlosigkeit und Verzweiflung nicht verbergen konnte, die er in seinen Schriften auch immer wieder kundtat.

Und dabei betont ja Reinhardt zu Recht, dass Voltaire selbst in der Welt der Aufklärer eine Ausnahme war und was die wissenschaftliche Erkenntnis der Wirklichkeit betrifft, bestens geschult. Denn in den wohl schönsten Jahren seines Lebens war er mit der begnadeten Mathematikerin und Physikerin Émilie du Châtelet liiert, die er leider nicht heiraten konnte, weil er selbst nicht standesgemäß war.

Voltaire hatte schon eine Menge Gründe, richtig wütend zu sein auf das alte, von Kastendenken beherrschte Frankreich. Mit Émilie du Châtelet kannte er die Forschungen Newtons. Und mit ihr hatte er das lebende und liebenswerte Beispiel einer selbstbewussten Frau vor sich, die ihm zeigte, was für eine männliche Dummheit es war, Frauen in Heim, Herd und Salon wegzuschließen. Später sollte er eine ähnliche Verehrung für Katharina II. in Russland entwickeln.

Und natürlich schrieb er auch als einer der Ersten feurige Streitschriften für die Emanzipation der Frau. Genauso, wie er wohl als einer der Ersten große Geschichtsbücher vorlegte, in denen er erstmals demonstrierte, dass man die Weltgeschichte auch ohne all die bis dahin dominierenden Königs-, Helden- und Religionslegenden schreiben konnte.

Bücher, wie Reinhardt betont, die bis heute gültig sind und Maßstäbe für die moderne Geschichtsschreibung gesetzt haben.

Die kleinen Schritte des Fortschritts

Und die dennoch auch hier wieder die ganze Widersprüchlichkeit Voltaires zeigen, der trotz der Forschungen eines Buffon nicht verstehen konnte oder wollte, dass die Welt eben doch nicht fix und fertig von einem Gott geschaffen wurde. So gesehen ist Voltaires Welt ein sehr lebendiges und lesenswertes Beispiel dafür, wie das neue Denken mit dem alten ringt.

Und wie mühsam es auch für einen kritischen Mann wie Voltaire war, sich von Vorstellungen zu lösen, die er zutiefst verinnerlicht hatte. In der Geschichte Frankreichs und der von ihm geschriebenen Menschheitsgeschichte sieht er permanente Veränderung und einen mühsamen und auch sichtbaren Gang hin zum Besseren.

Aber in der Natur wollte er sie nicht wahrhaben.

Und dass er auch selbst hart und intolerant sein konnte, zeigt sein späteres Agieren gegen Jean-Jacques Rousseau, der ihm zeitweilig beim gebildeten Publikum den Rang als der führende Kopf der Aufklärung abzuringen schien. Auch darin zeigt sich der Mensch in seiner Schwäche – denn diesen Rang hatte sich Voltaire ja über Jahrzehnte erkämpft, erschrieben mit einer ganzen Flut von Streitschriften, Novellen, Theaterstücken, Wörterbüchern und Geschichtswerken. Und wahrscheinlich war es Rousseau selbst, der zuerst einen falschen Schritt tat und den alten Mann in Ferney richtig gegen sich aufbrachte.

Die Ur-Frage: Ist der Mensch gut oder schlecht?

Im Diskurs wird freilich auch klar, dass es auch hier um eine sehr elementare Frage geht, bei der Voltaire zeitlebens die extremsten Positionen einnehmen konnte. Nämlich ob der Mensch von Grund auf gut ist – oder unter einer dünnen Schicht von Zivilisation ein Wilder, der seinen Leidenschaften freien Lauf lässt, wenn er nicht durch eine (königliche) Autorität und die mäßigende Rolle der Religion gezähmt wird.

Eine sehr spannende Frage – gerade mit diesem gern so zynischen und unerbittlichen Voltaire, der ja über die Schrecken der Welt immer wieder selbst geradezu verzweifeln konnte. Und da kam dieser Rousseau und predigte einen glücklichen Urzustand der Menschheit, der erst in dem Moment endete, als der Mensch sich den Zwängen von Besitz, Religion und Autorität unterwarf.

Das übersieht man gern in diesem – zumindest schriftlich – bis aufs Messer geführten Streit, der bis heute nicht beendet ist. Auch wenn wir heute wissen, dass Rousseau wahrscheinlich recht hatte, dass der Mensch von Natur aus ein (sehr) soziales Wesen ist, das sich nur widerwillig und mit schweren gesundheitlichen Folgen in Hierarchien zwingen lässt, die er als ungerecht, ausbeuterisch und bedrückend empfindet.

Und gerade weil Voltaire in einigen seiner Schriften durchblicken lässt, dass er es eigentlich genauso empfand, macht das diesen Zwist so elementar. Selbst „Candide“ dreht sich ja genau um diese Frage und lässt durchblicken, wie sehr sich ihr Autor eine Welt wünscht, in der das Gute im Menschen sich entfalten kann.

Sich von Ängsten nicht kleinmachen lassen

Diese Diskussion führt Reinhardt nicht zu Ende. Muss er auch nicht. Denn allein schon die Aufgabe, die er sich vorgenommen hat, ist eine fast schon übermenschliche: Voltaire und seine Gedankenwelt aus dem Riesenberg seiner Schriften zu rekonstruieren. Schriften, die ihn ja heute noch genauso engagiert und anregend zeigen, wie Voltaire das alles seinerzeit schrieb.

Denn auch wenn er zeitlebens in der panischen Angst lebte, dass er von den alten Autoritäten einkassiert und mundtot gemacht werden könnte (und er litt ja tatsächlich körperlich unter diesen Ängsten), konnte er es nicht lassen: Er reagierte immer sofort, spontan, schrieb seine Streitschriften in einem Tempo herunter, dass selbst heutige Journalisten erstaunen dürfte. Und das in einem Kenntnisreichtum und einem geschliffenen Stil, um den ihn andere Streiter auch heute noch beneiden.

Auch das ist Mut, ein geradezu an Verzweiflung grenzender Mut: Sich trotz aller Ängste und Bedrohungen immer wieder herauszuwagen und Schriften zu verfassen, die sofort Zensur und Scheiterhaufen auf den Plan riefen. Weshalb sie ja zumeist mit fingiertem Druckort und unter falschem Verfassernamen erschienen und nach Paris kolportiert wurden, wo sie reißenden Absatz fanden. Voltaire wirkte. Und das wusste er auch.

Er brauchte kein Internet, um binnen weniger Tage die größtmögliche Wirkung zu erzielen – bei seinen begeisterten Lesern genauso wie auf der Gegenseite, die dann zumeist versuchte, ihn irgendwie mundtot zu machen. Oder wenigstens der Wucht seiner Schriften eine Flut von Gegenschriften entgegenzusetzen, mit denen der unbequeme Autor diskreditiert werden sollte.

Am Krieg verdienen und gegen den Krieg schreiben

Heute alles unvorstellbar. Auch die Schärfe in dieser Diskussion, in der sich Voltaire immer wieder exponierte, also tatsächlich seinen Kopf riskierte. Fast schon nach dem Motto: „Ich kann nicht anders …“ Womit er freilich zum markanten Typus des Aufklärers wurde, der sich nicht wegduckt, wenn es brenzlig wird und die Nutznießer des korrupten Systems mit ihren Werkzeugen drohen.

Was er sich freilich auch nur leisten konnte, weil er in Gelddingen geradezu ein Genie gewesen sein muss. Denn seinen opulenten Lebensstil finanzierte er sich mit klug eingefädelten Spekulationen. Auch an Kriegsmaterial verdiente er emsig mit, während er fulminante Streitschriften gegen den Krieg schrieb.

So gesehen wird dieser Voltaire in seinen Schriften erstaunlich lebendig und hat sich Reinhardts immense Leseleistung gelohnt. Auch wenn manche Erzählstränge durchaus noch eine intensivere Beschäftigung verdient haben. Selbst so ein treffendes Zitat aus einem Brief Voltaires an seinen Aufklärer-Kollegen Diderot, an dessen Mammutprojekt der Enzyklopädie Voltaire ja auch mitwirkte: „Das Schlimme ist, dass die Philosophen nie geeint sind und die Verfolger es immer sein werden …“

Die Gegenaufklärung ist nicht tot

Auch das gilt bis heute. Denn die „Verfolger“ haben immer alles zu verlieren – ihre Macht, ihren Einfluss und ihren Zugriff auf den Reichtum der Nationen. Und das wissen sie auch. Aber da sie auf den großen Geldsäcken sitzen, haben sie auch alle Macht, die Dummheit und die Vorurteile in der Welt zu hegen, zu pflegen und schüren.

Das ist das Verblüffende an dieser stoffreichen Fahrt durch das Leben des berühmtesten und streitlustigsten aller Aufklärer: dass sie zeigt, wie aktuell viele der Sorgen und Ärgernisse noch immer sind, die Voltaire auf die Palme gebracht haben.

Oft in anderem Gewand, in neuer Camouflage und sogar mit einem eigenen Zerrbild dessen, was Aufklärung gewesen sein soll. Aber im Grunde sind es die alten Monstren – Intoleranz, Korruption, Machtgier, Aberglaube, Obskurantismus. Die Aufklärung ist kein abgeschlossenes Kapitel.

Im Gegenteil: Sie muss weitergehen. Und Voltaires philosophische Schriften haben nichts an ihrer Aktualität eingebüßt. Auch nicht sein Gefühl, nur ein verlorenes Staubkorn in einem unfassbaren Universum zu sein, in dem er am Ende verzweifelt daran festhält, es müsste doch unbedingt einen alles bedingenden Schöpfergott geben. Woher denn sonst Trost nehmen?

Dabei hat er sich die Antwort selbst immer wieder gegeben: aufstehen, zur Feder greifen, die Vernunft benutzen, die uns gegeben ist. Denn wer soll damit anfangen, wenn nicht die Aufklärer selbst? Gründe zum Verzweifeln gibt es jede Menge. Aber den einen Grund, sich morgens gleich wieder in die Kämpfe der Zeit zu stürzen, der bleibt. Der treibt auch diesen Alten immer wieder vom Krankennbett hoch, weil er ganz genau weiß: Keiner wird so scharf erwidern wie er.

Wenn wir eine bessere Gesellschaft haben wollen, braucht es genau diese eine Stimme, die das ganze Land immer wieder daran erinnert, dass Missstände auch überwunden werden können. Da geht es dann wirklich um die Freiheit – nämlich die Freiheit, sich seines kritischen Verstandes auch zu bedienen.

Und wer Voltaire in all den Facetten noch nicht kannte, der lernt ihn hier kennen. Und wird ganz bestimmt angeregt, sich seine besten Stücke zu besorgen. Denn der Bursche ist noch genauso lebendig wie zu Lebzeiten.

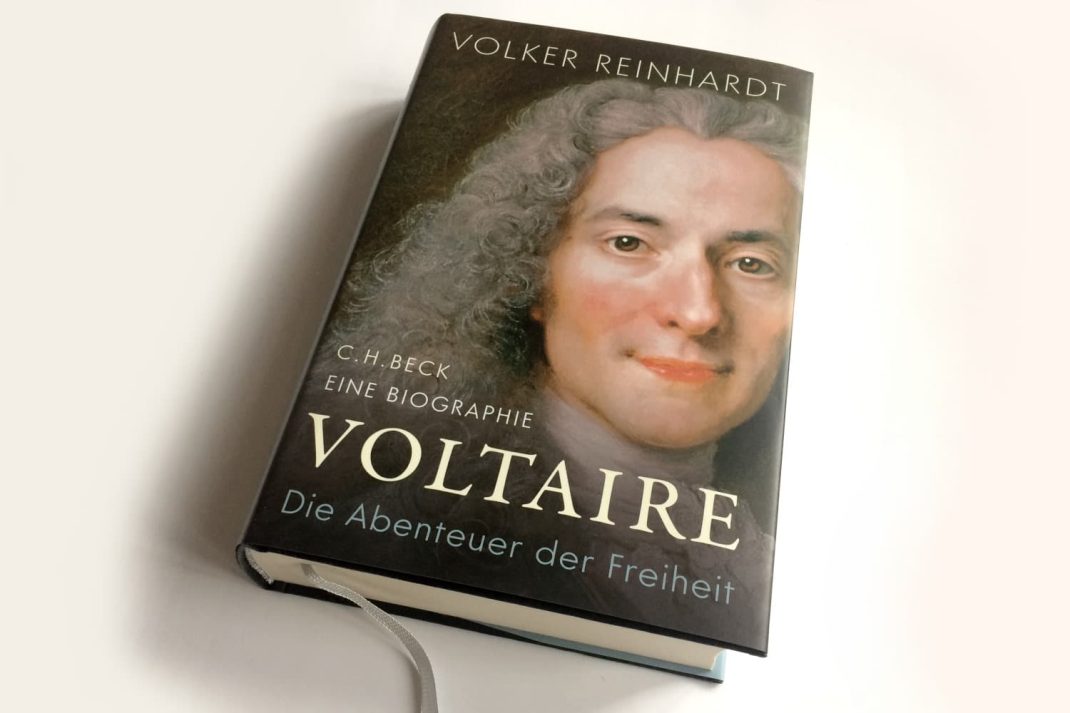

Volker Reinhardt Voltaire, C. H. Beck, München 2022, 32 Euro.

Hinweis der Redaktion in eigener Sache

Seit der „Coronakrise“ haben wir unser Archiv für alle Leser geöffnet. Es gibt also seither auch für Nichtabonnenten alle Artikel der letzten Jahre auf L-IZ.de zu entdecken. Über die tagesaktuellen Berichte hinaus ganz ohne Paywall.

Unterstützen Sie lokalen/regionalen Journalismus und so unsere tägliche Arbeit vor Ort in Leipzig. Mit dem Abschluss eines Freikäufer-Abonnements (zur Abonnentenseite) sichern Sie den täglichen, frei verfügbaren Zugang zu wichtigen Informationen in Leipzig und unsere Arbeit für Sie.

Vielen Dank dafür.

Empfohlen auf LZ

So können Sie die Berichterstattung der Leipziger Zeitung unterstützen:

Keine Kommentare bisher