Wenn es einen Autor in der DDR gab, der den Schwejk wirklich begriffen hat, dann war es Lutz Rathenow, der seine Texte bis 1989 so ziemlich alle im Westen veröffentlichte. Auch sein erstes Buch, das dort 1980 erschien und ihm zwei Dinge eintrug: neun Tage Gefängnis und einen Bekanntheitsgrad, den er fortan noch viel konsequenter nutzte, um die farblosen Mächtigen zu ärgern. Und wer seine Texte damals nicht lesen konnte, bekommt hier eine lustvolle Auswahl davon.

Ausgewählt hat sie Marko Martin, der auch ein launiges Nachwort dazu geschrieben hat, in dem er den schreibenden Schwejk und seine Lust, möglichst viel Schaden anzurichten in der kleinen, ergrauten Diktatur, auch auf der Suche nach dem für ihn richtigen Weg zeigt. Nichts tat dieser Rathenow lieber, als die Bürokraten mit ihren eigenen Winkelzügen zu ärgern, zu verunsichern und zur Verzweiflung zu treiben.

„Während bei anderen Schriftstellern das System versuchte, durch Strategien des Umgarnens, Drohens und Einwickelns individuelle Kreativität zu neutralisieren oder zumindest in erwünschtere Bahnen zu lenken, hatte Rathenow das Ganze umfunktionalisiert: Er war derjenige, der die Behörden mit Vorschlägen, Kritik und Beschwerden friedlich bombardierte, dabei immer auf schmaler Linie balancierend, um einer Anklage wegen Amtsbelästigung zu entgehen“, schreibt Martin.

Mauern und Regierte

1987 musste dann selbst der mächtige Medienchef im ZK der SED, Kurt Hager, eingestehen, dass man diesem Rathenow nicht beikam. Ausbürgern lassen wollte der sich nicht, eine Verhaftung hätte ihn geradezu zum Märtyrer gemacht. Schon seine kurzzeitige Verhaftung 1980 hatte für ein deutliches Echo im Westen gesorgt, wo seine Texte auch in großen Zeitungen erschienen.

In dem Schreiben, das Martin zitiert, geht Hager zwar nicht ein einziges Mal auf diesen Eiertanz ein, den die wirtschaftlich zunehmend kränkelnde DDR in ihren Beziehungen zum Westen tanzen musste. Dafür steckte Hager noch immer zu sehr im alten Brachialvokabular des Stalinismus fest, redete auch Honecker gegenüber von Provokateur, Hetze und (Staats-)Verleumdung. Kleiner machten es die Genossen nicht.

Und auf einmal wird der Fall Rathenow ein kleines, scharfes Blitzlicht mitten hinein in eine Staatsführung, die sich 1953 in einer Denkweise eingemauert hatte, die mit den Realitäten des geteilten Deutschland nichts mehr zu tun hatte.

Aber diese Vermauerung (natürlich gibt es auch einen schönen Mauer-Text von Rathenow im Buch) machte es dem Apparat der Genossen schlichtweg unmöglich, selbst das eigene Volk mit Respekt und Verständnis zu sehen. Man schaute auf die Regierten bis zuletzt wie auf Unmündige herab. Auch auf Verleger und Autoren.

Martin hat ja mit seinem oben zitierten Satz auch die Vermeidungsstrategien angedeutet, mit denen auch die Besten und Begabtesten unter den Autoren der DDR dann irgendwie versuchten, Schmerz und Bedrohung zu vermeiden.

Mit dem Ergebnis, dass es nicht nur Berge unlesbarer Schinken von parteitreuen Vielschreibern gab, sondern auch all die Romane, Dramen und Erzählungen, die im kleinen Literaturkosmos der DDR für Aufregung sorgten, die heute aber nur noch mit Widerstand und gelindem Grausen zu lesen sind, weil man eben nicht nur das „zwischen den Zeilen Geschriebene“ findet, sondern auch all die Volten, Ausweichversuche und Zugeständnisse, mit denen die von ihren Lesern ja tatsächlich geliebten Autorinnen und Autoren versuchten, der Zensur ihr Futter zu geben.

Die Freiheit der Satire

Es gab eben nicht nur die Gutachten produzierenden „Zensurwerkstätten der DDR“, wie sie Siegfried Lokatis in „Verantwortliche Redaktion“ beschreibt. Es gab auch den verinnerlichten Zensor in den Köpfen der Schriftsteller, die im Lande gedruckt und gelesen sein wollten. Besonders spürbar genau da, wo sie sich an die offen oder heimlich gesetzten Tabu-Themen wagten.

Aber so einen Weg gehen und dabei letztlich auch riskieren, sich zu verbiegen oder gar die persönliche Integrität aufzugeben, das wollte Lutz Rathenow nicht. Genauso wenig, wie er sich in den Westen abschieben lassen wollte. Er wollte im Land bleiben und schreiben, was ihm durch den Kopf ging. Ironisches, Bitterböses, Satirisches, Absurdes.

Und das liest sich heute so leicht. Man schmunzelt, lacht, ist betroffen, sagt sich immer wieder: So war es ja auch. Und man sieht die Vollstrecker der Macht in absurdesten Situationen – Spitzel, Offiziere, Funktionäre, Abstempler.

All die diensteifrigen Gesellen einer Menschenverwaltung, die sich volkstümlich gab, aber aus ihrem Bunker nie mehr herauskam. Manchmal biederten sie sich an – wie die Verhörführer im Gefängnis, manchmal lässt sie der Erzähler ergebnislos vor seiner Wohnungstür stehen, weil er halbe Treppe tiefer gerade auf der Toilette sitzt.

Gerade hier werden Rathenows Geschichten genau, zeigt er den ungeschminkten Alltag in einem Land, in dem selbst die Taxifahrer fluchten über die Regierenden, die in Berlin ihre Paraden abzogen, während es überall im Lande mangelte und die alten Städte und Stadtviertel dem Abriss preisgegeben waren, auch der heute so legendäre Prenzlauer Berg.

Über den Rathenow auch so einiges zu schreiben hat. Auch in Sachen Literatur, wurden doch die Autoren der Prenzlauer Szene in den letzten Jahren der DDR geradezu wie Wunderkinder verkauft, während sie Texte schrieben, die mit der erlebten Realität im Land nichts mehr zu tun hatten.

Die Regierung am Bratwurststand

Ein Hype, den Rathenow natürlich satirisch aufs Korn nimmt. Denn auch das war eine Ausweichbewegung, ein Kotau vor den Mächtigen und immer Mithörenden: Eine Literatur zu produzieren, die so hermetisch war, dass sie außerhalb dieser Kreise letztlich niemanden interessierte.

Das wäre dann der Gipfel sozialistischer Erziehung gewesen: eine Literatur, die künstlich so abgehoben war, dass sie mit den Zuständen im Lande gar nichts mehr zu tun hatte.

Nichts für Rathenow, der selbst am 9. November 1989 noch seine berechtigten Zweifel hatte, ob das mit der Maueröffnung mit rechen Dingen zuging und die in die Enge getriebenen Genossen nicht noch schnell ein Ventil gefunden hatten, um die missliebigen Bewohner des Landes über Nacht in den Westen zu entlassen und dann wieder alle Schotten zu verrammeln.

Manche von Rathenows Texten sind unbarmherzige Satiren ganz im Sinne von Daniil Charms, den er tatsächlich zu einem seiner Vorbilder erklärte. Da entpuppt sich das gedruckte „Zentralorgan“ auf einmal als ideale Tarnkappe und wird an den Kiosken zum Verkaufsschlager.

Da nimmt in „Feiertag“ tatsächlich mal das Volk auf der Tribüne Platz und lässt die Regierung samt Beamtenapparat an sich vorbeimarschieren – und am Ende treffen sich tatsächlich alle an der Bratwurstbude. Es ist dieser leichte, spielerische Schritt beiseite, mit dem Rathenow in seinen Kurzgeschichten, Fabeln, Märchen und Feuilletons die Absurdität des real Existierenden sichtbar gemacht hat.

Eine Lust, die er sich einfach nicht nehmen lassen wollte und die dem Witz in der DDR, wie er tatsächlich umging, sehr nahe ist. Denn dahinter steckt immer auch eine erschreckende Wahrheit, die ja klassisch Hans Christian Andersen in „Des Kaisers neue Kleider“ festgestellt hat: Die Mächtigen können nur dann die Illusion über ihre angemaßte Rolle aufrechterhalten, solange das bewundernde Volk unten die Lüge akzeptiert.

Geschichte hat keine Enden

Dass sich Rathenows Blick auch nicht vom aufmerksamen Blick der Fotografen im Land unterschied, wurde ja schon 1987 mit dem im Westen erschienenen Bildband „Ost-Berlin“ mit Fotos von Harald Hauswald deutlich. Wenn man es den sehen wollte und die Doppelbödigkeit des Ganzen auszuhalten bereit war. Was aber nur geht, wenn man sich nicht damit identifiziert und die Haltung des Untertanen nicht verinnerlicht.

Die Distanz also wahrt – die schwejksche am besten. Die auch 1990 nicht an den Nagel gehängt werden musste, wie auch Rathenows Texte aus späterer Zeit sichtbar machen. Denn wer die DDR nicht verklärt hat, musste auch den Westen nicht glorifizieren.

Denn dass Propaganda in der DDR funktionierte, hatte ja seinen Grund auch darin, dass der Kapitalismus immer auch seine Schattenseiten hatte. Die eng verquickt sind mit seiner eigenen Funktionsweise, in der die Würde des Menschen auch nicht unbedingt im Mittelpunkt steht, sondern Gewinn und Umsatz und Arbeitsproduktivität. Die dann wieder ihre bürokratischen Monster erschaffen, wie Rathenow in einem Text über einen Arbeitsamtsbesuch sehr ironisch zu erzählen weiß.

Die Welt ist nicht um Widersprüche ärmer geworden. Und die Mär vom „Ende der Geschichte“ war schon geplatzt, bevor das Buch von Francis Fukuyama überhaupt auf den Büchertischen lag. Geschichte endet nicht. Denn sie hat nun einmal mit dem Machtgerangel und der Hybris der Menschen zu tun, die oft einfach nicht merken, wie sie wieder neuen Verführern auf den Leim gehen, die es verstehen, ihre Anhänger fügsam und gläubig zu machen.

Und ihnen zum Beispiel auch Märchen von Erfolg in den Kopf setzen, die den Eigennutz dahinter verschleiern. Was Rathenow in einer schön hintersinnigen Predigt über Matthäus 25, 14–30, genauso thematisiert wie in der Glosse „Aufstieg zu den Bücherbergen“, in denen er seine lieben Kollegen Schriftsteller als kleine Gewinnmaximierer in diversen ganz und gar nicht literarischen Betätigungen zeigt.

Ein bequem einsortierbarer Dissident ist dieser Lutz Rathenow immer noch nicht. Er schaut noch immer mit listigem Blick auf seine Mitwelt – und auf sich selbst. Selbst in seiner Rolle als Sächsischer Landesbeauftragter zur Aufarbeitung der SED-Diktatur (im Klappentext steht fälschlich Sächsischer Landesbeauftragter für die Stasiunterlagen) von 2011 bis 2021.

Als solcher macht er sich in einer erstmals veröffentlichten Geschichte zum Helden einer Kriminalgeschichte, in der er die Ermordung just dieses Landesbeauftragten in einer schönen Dresdner Nacht imaginiert.

Schwejk unter Beobachtung

Womit er genau das fortsetzt, was er auch in seinen frühen Geschichten gemacht hat: Die Wirklichkeit im Kopf einfach weiterzuspinnen. Denn in allem steckt eine Geschichte. In seltsamen Begegnungen am Straußberger Platz genauso wie bei einem etwas verstörenden Besuch 2011 im von der Revolution aufgeregten Alexandria, wo sich der diktaturerfahrene Schriftsteller auf einmal als potenzieller Held der ägyptischen Revolution wiederfindet – glücklich gerettet von seinem ägyptischen Kollegen, der das noch abzubiegen weiß.

Da muss er gar nicht mehr betonen, dass man dazu eine gehörige Portion Diktaturerfahrung braucht, um im entscheidenden Moment nicht zum Spielball der alten und neuen Generäle zu werden, die schon längst wieder das Spiel der Macht spielen, wenn das Volk noch auf den Plätzen tanzt.

Das Buch ist ein Lesebuch im allerbesten Sinn geworden und lädt auch jüngere Leserinnen und Leser dazu ein, den Autor Lutz Rathenow kennenzulernen, den billige Polemik nie interessiert hat. Das Ergebnis sind Texte (darunter auch Feuilletons und Zeitschriftenbeiträge), die nicht veraltet sind und sich heute noch genauso lebendig lesen wie zu der Zeit, als sie erstmals veröffentlicht wurden.

Im Anhang findet man alle Nachweise zu den Erstveröffentlichungen bzw. den Nicht-Veröffentlichungen, weil die Texte all die Jahre im Archiv des Autors bedauerte. Ein Archiv, in dem er – wie Marko Martin erzählt – auch 15.000 Seiten kopierter Stasi-Unterlagen stehen hat.

Denn natürlich war auch das ein Preis des Dableibens und Widerborstig-Bleibens, dass einer wie Rathenow die ganze Zeit unter emsiger Bewachung stand und ständiges Beobachtungsobjekt der Stasi war. Die damit einmal mehr ihre ganze Absurdität in bürokratische Aktenberge verwandelte, in denen dann wieder – da lächelt der Dichter – Geschichten stecken, die die Beobachter einfach aufgeschrieben haben. Und die Rathenow, wenn er Lust und Laune dazu hat, wieder einspinnt ein seine neuen Texte.

Dass ihm dann auch noch Nähe zum „sozialistischen“ Kafka zugeschrieben wurde, ist dann auch wieder nur Teil der Absurdität im Kosmos DDR, die am Ende ja auch Franz Kafka ein bisschen rehabilitierte. Nur begriffen die Bürokraten und Uniformträger nie wirklich, dass der Schwejk eigentlich der gefährlichere Gegenspieler war.

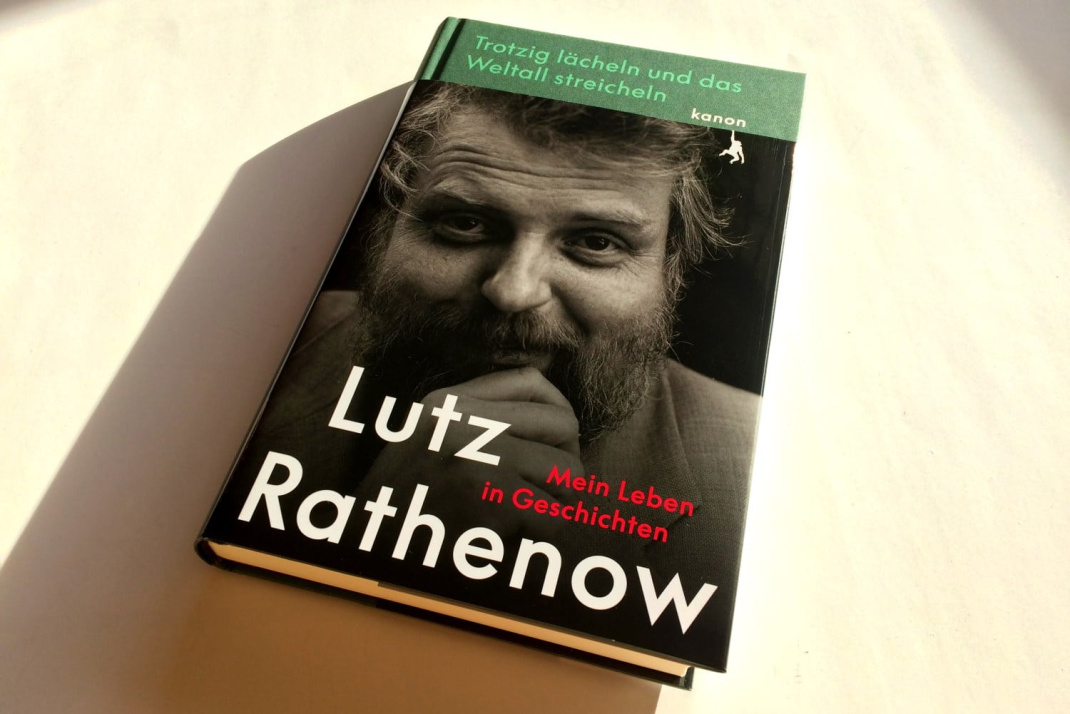

Lutz Rathenow; Marko Martin Trotzig lächeln und das Weltall streicheln Kanon Verlag, Berlin 2022, 24 Euro.

Empfohlen auf LZ

So können Sie die Berichterstattung der Leipziger Zeitung unterstützen:

Keine Kommentare bisher